- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1 Идеальная вольт-амперная характеристика диода

- •2.2 Результаты изучения вах идеального диода

- •2.3 Отличие реальной вах диода от идеальной

- •2.3.1 Прямое включение (прямая ветвь)

- •2.3.2 Обратное включение (обратная ветвь)

- •2.4 Туннельный пробой

- •2.5 Лавинный пробой

- •2.6 Тепловой пробой

- •2.7 Ёмкости p-n-перехода

- •2.8 Разновидности диодов

- •2.8.1 Выпрямительные диоды

- •2.8.2 Импульсные диоды

- •2.8.3 Диоды с выпрямляющим контактом металл-полупроводник (диоды Шотки)

- •2.8.4 Стабилитроны и стабисторы

- •2.8.5 Варикапы

- •2.8.6 Туннельные диоды

- •2.8.7 Обращённые диоды

- •2.9 Маркировка диодов

- •Глава 3

- •3.1 Основные схемы включения транзисторов

- •3.2 Распределение потока носителей заряда в биполярном транзисторе

- •3.2.1 Активный режим работы

- •3.2.2 Режим насыщения

- •3.2.3 Режим отсечки

- •3.3 Статические характеристики транзистора

- •3.3.1 Статические характеристики транзисторов в схеме с общей базой

- •3.3.2 Статические характеристики транзисторов в схеме с общим эмиттером

- •3.3.3 Отличия статических характеристик транзисторов в схеме с об от статических характеристик транзисторов в схеме с оэ

- •3.4 Пробой в транзисторе

- •3.5 Зависимость коэффициента усиления от режима работы транзистора

- •3.6 Малосигнальные параметры транзисторов (система “h-параметров”)

- •3.7 Частотные характеристики

- •3.9 Работа на импульс по схеме с оэ Этот пункт предназначен для домашнего рассмотрения.

- •Глава 4

- •4.1 Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом

- •4.1.1 Принцип действия полевого транзистора с p-n-переходом

- •4.1.2 Статические характеристики полевого транзистора с p-n-переходом

- •4.2 Полевые транзисторы с изолированным затвором (мдп-транзисторы)

- •4.2.1 Принцип действия транзистора с изолированным затвором и индуцированным каналом

- •4.2.2 Статические характеристики транзистора с изолированным затвором

- •4.2.3 Полевой транзистор с изолированным затвором и встроенным каналом

- •4.3 Полевые транзисторы со статической индукцией (сит)

- •4.4 Частотные свойства полевых транзисторов

- •4.5 Работа полевых транзисторов на прямоугольный импульс

- •4.6 Полупроводниковые приборы с зарядовой связью

- •4.6.1 Основные характеристики (параметры) приборов с зарядовой связью

- •4.6.2 Разновидности приборов с зарядовой связью

- •Глава 5

- •5.1 Динистор

- •5.2 Тиристор с управляющим электродом (тринистор)

- •5.3 Симметричные тиристоры (симисторы)

- •5.4 Способы переключения. Процесс включения тиристора

- •5.5 Основные параметры и конструкция тиристоров

- •5.6 Icbt-транзисторы

- •Глава 6

- •6.1 Полупроводниковые приёмники излучения

- •6.1.1 Фоторезисторы

- •6.1.2 Фотодиоды

- •6.1.2.1 Спектральная характеристика фотодиодов

- •6.1.2.2 Фотодиоды на основе контакта металл-полупроводник

- •6.1.2.3 Фотодиоды на основе гетероперехода

- •6.1.3 Полупроводниковые фотоэлементы

- •6.1.4 Фототранзисторы

- •6.1.5 Фототиристоры

- •6.2 Полупроводниковые излучатели света

- •6.2.1 Светодиоды

- •6.2.1.1 Параметры светодиодов

- •6.2.1.2 Кпд или эффективность светодиодов

- •6.2.2 Полупроводниковые лазеры

- •6.2.2.1 Конструкция и принцип действия инжекционного лазера

- •6.2.2.2 Структура полупроводникового лазера

- •6.2.2.3 Основные отличия

- •6.2.3 Электролюминесцентные порошковые излучатели

- •6.2.4 Плёночные люминесцентные излучатели

- •6.3 Оптоэлектронные приборы

- •6.3.1 Оптроны

- •6.3.2 Варисторы

2.7 Ёмкости p-n-перехода

В p-n-переходе есть две основные ёмкости: барьерная и диффузионная.

1. Барьерная ёмкость возникает в диоде за счёт разделения заряда в районе p-n-перехода, и зависит от напряжения на p-n-переходе. Её можно рассматривать как обычный конденсатор, где диэлектрик – область p-n-перехода, а обкладки – границы p-n-перехода.

При изменении напряжения изменяется барьерная ёмкость.

Барьерная ёмкость для резкого несимметричного p-n-перехода:

![]() =

=

![]() ,

(2.9)

,

(2.9)

Барьерная ёмкость для плавного p-n-перехода:

![]() =

=

,

(2.10)

,

(2.10)

где N – концентрация примесных носителей заряда;

a – градиент концентрации примесей.

По характеру изменения барьерной ёмкости можно определить, с каким p-n-переходом мы имеем дело: резким или плавным.

Барьерная ёмкость используется в варикапах – полупроводниковых приборах с электронной ёмкостью.

2. Диффузионная ёмкость возникает в диоде за счёт диффузии носителей заряда при прямом включении. Она пропорциональна прямому току через диод.

![]() =

=

![]() .

(2.11)

.

(2.11)

![]() <<

<<

![]() .

.

2.8 Разновидности диодов

2.8.1 Выпрямительные диоды

+ -

+ -

Условно по аналогии с лампами один вывод считают анодом, а второй – катодом.

Основные характеристики:

Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в постоянный ток. Часто используются в низкочастотных переменных токах. Но могут работать на частотах до 1 кГц. Есть специальные выпрямители – до нескольких МГц (КД213 – 100 кГц).

В настоящее время в качестве выпрямительных диодов используются кремниевые диоды. Они более устойчиво работают на обратных напряжениях.

Падения напряжения при прямом включении для Ge: 0,2-0,6 В, для Si: 0,6-1 В.

При обратном включении предельный прямой ток, который может проходить через p-n-переход, - минимальный.

В выпрямительных кремниевых диодах наблюдаются тепловые пробои.

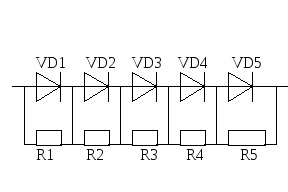

Если необходимо получить диод с большим обратным напряжением, то отдельные кремниевые диоды можно соединять последовательно. Их называют выпрямительным столбом.

![]() =

=

![]() =

=![]() =

=![]() =

=![]() (шунтирующие сопротивления).

(шунтирующие сопротивления).

Для того чтобы получить приборы с большим напряжением пробоя, их соединяют последовательно.

Существует класс выпрямительных диодов – лавинно-пролётные диоды. В этих диодах исключены возможности протекания любых пробоев, кроме лавинного.

Сначала сгорит I, потом II, потом III.

Раньше широко использовались селеновые выпрямители. Для них характерно небольшое падение напряжения ≈ 0,7 В, небольшое обратное напряжение до 60 В.

2.8.2 Импульсные диоды

Эти диоды предназначены для использования в качестве переключающих элементов, а также высокочастотных выпрямительных устройств.

Импульсные диоды работают с короткими импульсами и должны передавать точную форму сигнала.

Для улучшения передачи сигнала необходимо, чтобы паразитные параметры (индуктивности и ёмкости) были минимальны.

В первый

момент после подачи напряжения на диод

концентрация носителей заряда невелика,

поскольку процессы инжекции не могут

начаться мгновенно. Со временем она

увеличивается, и устанавливается режим

![]() .

Длительность

.

Длительность![]() определяется диффузионной ёмкостью

диода.

определяется диффузионной ёмкостью

диода.

В момент

![]() происходит переключение – на диод

подаётся обратное напряжение. Т. к.

концентрация неосновных носителей вp-n-переходе

высока (за счёт инжектированных носителей

при прямом включении), то первое время

до момента

происходит переключение – на диод

подаётся обратное напряжение. Т. к.

концентрация неосновных носителей вp-n-переходе

высока (за счёт инжектированных носителей

при прямом включении), то первое время

до момента

![]() на выходе будет поддерживаться

отрицательное напряжение. Диод будет

оставаться открытым. За это время

неосновные носители будут рассасываться

за счёт рекомбинации или ухода в другие

области, где они станут основными.

на выходе будет поддерживаться

отрицательное напряжение. Диод будет

оставаться открытым. За это время

неосновные носители будут рассасываться

за счёт рекомбинации или ухода в другие

области, где они станут основными.

В момент времени

![]() концентрация неосновных носителей

заряда быстро уменьшиться. И в момент

восстановления обратный ток через диод

будет равен

концентрация неосновных носителей

заряда быстро уменьшиться. И в момент

восстановления обратный ток через диод

будет равен![]() .

.

Диод имеет барьерную ёмкость.

В качестве импульсных диодов используют точечные и плоскостные диоды.

=>

=>

В импульсных диодах для уменьшения времени восстановления вводят специальные примеси, создающие ловушки (уровни), уменьшая рекомбинацию.

В качестве примесей используют золото.

Основным параметром

является

![]() .

Чем меньше

.

Чем меньше![]() ,

тем лучше сигнал.

,

тем лучше сигнал.![]() может колебаться от единиц микросекунд

до единиц наносекунд.

может колебаться от единиц микросекунд

до единиц наносекунд.