yhceb_posobie

.pdfПеременный, 400 Гц |

3,0 |

0,4 |

Постоянный |

8,0 |

1,0 |

|

|

|

Установлены предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме:

•производственных электроустановок напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью (табл. 13.5);

•производственных электроустановок с частотой тока 50 Гц, напряжением выше 1000 В, с глухим заземлением нейтрали (табл. 13.6);

•бытовых электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц (табл. 13.7). Значения напряжений прикосновения и токов установлены для людей с массой

тела от 16 кг.

Кроме того, ГОСТ 12.1.002 определяет значения предельно допустимых уровней напряженности электрического поля частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемых ими полей.

Таблица 13.4. Предельно допустимые значения напряжений прикосно-

вения и токов при аварийном режиме производственных электроустановок

|

Род |

Нормиру |

Предельнодопустимоезначение, неболее, припродолжительностивоздействия |

|

|

||||||||||||||

|

тока |

емая |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

величина |

|

|

тока, с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,01 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

|

0,7 |

0,8 |

|

0,9 |

|

1,0 |

|

|

|

|

|

|

0,08 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Перемен- |

U,B |

|

550 |

340 |

160 |

135 |

120 |

105 |

95 |

|

85 |

75 |

|

70 |

|

60 |

|

|

|

ный |

I, mA |

|

650 |

400 |

190 |

160 |

140 |

125 |

105 |

|

90 |

75 |

|

65 |

|

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Таблица 13.5. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения |

||||||||||||||||||

|

в зависимости от продолжительности воздействия тока |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

Продолжительность воздействия, с |

|

|

Предельно допустимые значения |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Напряжения прикосновения, В |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

До 0,1 |

|

|

|

|

|

|

500 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

400 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

200 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

0,7 |

|

|

|

|

|

|

130 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

1,0 |

|

|

|

|

|

|

100 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Свыше 1,0 до 5,0 |

|

|

|

|

|

65 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 13.6. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения

291

итоковприаварийномрежимебытовых электроустановок

|

|

|

|

Продолжительностьвоздействия, с |

|

|

|

|

|||||

Нормируемые |

От |

0,1 |

0,2 |

|

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,9 |

1,0 |

Свы- |

величины |

0,01 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ше |

|

до |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,0 |

|

0,08 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Напряжение, В |

220 |

200 |

100 |

|

70 |

55 |

50 |

40 |

35 |

30 |

27 |

25 |

12 |

Силатока, мА |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

220 |

200 |

100 |

|

70 |

55 |

50 |

40 |

35 |

30 |

27 |

25 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вомногихстранахдействуютаналогичныеилиблизкиенормы.

Зона влияния электрического поля - это пространство, где напряженность электрического поля частотой 50 Гц составляет более 5 кВ/м. Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля устанавливается равным 25 кВ/м. Пребывание человека в электрическом поле напряженностью более 25 кВ/м без использования средств защиты не допускается. При напряженности электрического поля до 5 кВ/м включительно разрешается работа обслуживающего персонала в течение рабочего дня, а при напряженности от 20 до 25 кВ/м время пребывания его ограничивается 10 минутами.

Допустимое время пребывания персонала в электрическом поле напряженностью от 5 до 20 кВ/м включительно, так же как и допустимую напряженность, можно определить по формуле

Т = 5 0 / Е- 2 ,

где Т — допустимое время пребывания персонала в электрическом поле при соответствующем уровне напряженности, ч; Е - напряженность воздействующего электрического поля в контролируемой зоне, кВ/м.

Для измерения напряженности электрического поля с частотой 50 Гц можно пользоваться прибором типа ОТМ-1. На стадии проектирования допускается определение напряженности электрических полей вблизи воздушных линий электропередачи и в электрических распределительных устройствах расчетным методом.

Анализ опасности поражением электрическим током от выше перечисленных факторов см. [25,26 ] стр. 4…9.

13.6. Явление при стекании тока в землю

Стекание тока в землю происходит только через проводник, находящийся с нею в непосредственном контакте. Такой контакт может быть случайным или преднамеренным.

292

В последнем случае проводник или группа соединенных между собой проводников, находящихся в контакте с землей, называется заземлителем. Одиночный проводник, находящийся в контакте с землей, называется также одиночным заземлителем, или заземляющим электродом, или просто электродом, а заземлитель, состоящий из нескольких параллельно соединенных электродов, называется также групповым или сложным заземлителем.

Причинами отекания тока в землю является замыкание токоведущей части на заземленный корпус электрического оборудования, падение провода на землю, использование земли в качестве провода и т. п. Во всех этих случаях происходит резкое снижение потенциала (т. е. напряжения относительно земли) φз, В, заземлившейся токоведущей части до значения, равного произведению тока, стекающего в землю, I3, А, на сопротивление, которое этот ток встречает на своем пути, т. е. сопротивление заземлителя растеканию тока R3, Ом:

Φз = IзRз.

Это явление, весьма благоприятное по условиям безопасности. используют как меру защиты от поражения током при случайном появлении напряжения на металлических нетоковедущих частях, которые с этой целью заземляют. Однако наряду с понижением потенциала заземлившейся токоведущей части при стекании тока в землю возникают и отрицательные явления, а именно появление потенциалов на заземлителе и находящихся в контакте с ним металлических частях, а также на поверхности грунта вокруг места стекания тока в землю. Возникающие при этом разности потенциалов отдельных точек цепи тока, в том числе точек на поверхности земли, могут достигать больших значений и представлять опасность для человека

Значения потенциалов, их разностей и характер изменений, а следовательно, и обусловленная ими опасность поражения человека током зависят от многих факторов: значения тока, стекающего в землю; конфигурации, размеров, числа и взаимного расположения электродов, составляющих групповой заземлитель; удельного сопротивления грунта (термины«земля», «грунт», «почва» применены вэтом пособиикак равнозначные) и др. Воздействуя нанекоторые из этих факторов, можно снизить разности потенциалов, действующие на человека, до безопасных значений.

Характер распределения потенциала на поверхности земли, т. е. изменение значения потенциала при изменениях расстояния до заземлителя, можно оценить, рассмотрев случай стекания тока Iз (А) в землю через наиболее простой заземлитель — полушар радиусом г(м)(рис. 13.6).

Для упрощения считаем, что земля во всем своем объеме однородна, т. е. в любой точке обладает одинаковым удельным сопротивлением ρ (Ом-м). В этом случае ток в земле будет растекаться во все стороны по радиусам полушара и плотность его в земле на расстоянии х от центра полушара (заземлителя) будет (А/м2) δ= Iз /2πх2.

293

Рис. 13.3. Распределение потенциала на поверхности земли вокруг полупро-

водникового заземлителя

В объеме земли, где проходит ток, возникает так называемое «поле растекания тока». Теоретически оно простирается до бесконечности. Однако в реальных условиях уже на расстоянии 20 м от заземлителя сечение слоя земли, по которому проходит ток, оказывается настолько большим, что плотность тока здесь практически равна нулю. Следовательно, и поле растекания можно считать распространяющимся лишь на расстояние 20 м от заземлителя.

При постоянном токе, а также при переменном с частотой 50 Гц поле растекания тока в проводящей однородной среде можно рассматривать как стационарное электрическое поле, напряженность которого Е (В/м) связана с плотностью тока δ (А/мм2) соотношением δ = Е/ρ, являющимся законом Ома в дифференциальной форме. На основании этого легко определить потенциал любой точки на поверхности земли, например точки А, отстоящей от центра заземлителя на расстоянии х (см. рис. 13.6). Он равен падению напряжения в грунте на участке х до

∞

бесконечности, т. е. φ= ∑du , где dU — падение напряжения в элементарном слое

0

земли толщиной dх; это падение напряжения составляет dU = Edx =δρdx=

= |

Iзρ |

dx. Тогда потенциал точки А будет ϕ = |

I |

з |

ρ |

. |

|

2πx2 |

2πx |

||||||

|

|

|

|||||

Минимальный потенциал, т. е. φ = 0, будет иметь точка, лежащая в бесконечности, т. е. при х = ∞. Практически область нулевого потенциала на поверхности земли начинается обычно на расстоянии 20 м от заземлителя.

294

Максимальный потенциал будет при наименьшем значении х, т. е. непосредственно на заземлителе (х = г):

φз = Iзρ/(2πr).

Решив совместно последние два уравнения получим

φ = φзr/x.

Заменив произведение постоянных φзr на к, получим уравнение равносторонней гиперболы φ = к/х.

Следовательно, потенциал на поверхности земли вокруг полушарового заземлителя изменяется по закону гиперболы, уменьшаясь от своего максимального значения φ до нуля по мере удаления от заземлителя.

Максимальный потенциал, т. е. потенциал стержневого заземлителя, будет при наименьшем значении х, т. е. при х = 0,5 d:

φз = I2зπρl ln 4dl ,

где d — диаметр заземлителя, м.

Сопротивление заземлителя растеканию тока. Ток, проходящий через зазем-

литель в землю, преодолевает сопротивление, называемое сопротивлением заземли-

теля растеканию тока или просто сопротивлением растекания. Оно имеет три слагаемых: сопротивление самого заземлителя, переходное сопротивление между заземлителем и грунтом, а также сопротивление грунта.

Две первые части по сравнению с третьей весьма малы, поэтому ими пренебрегают и под сопротивлением заземлителя растеканию тока понимают сопротивление грунта растеканию тока.

Сопротивление растеканию любого заземлителя Rз (Ом) определяют по выражению как частное от деления потенциала заземлителя φ (В) на ток Iз (А), протекающий в землю через заземлитель. Так, сопротивление растекания одиночного полушарового заземлителя, потенциал которого будет Rз = φз/Iз = ρ/(2πг).

По условиям безопасности заземление должно обладать относительно малым сопротивлением, поэтому на практике применяют, как правило, групповой заземлитель, т. е. заземлитель, состоящий из нескольких соединенных параллельно одиночных заземлителей (электродов).

При больших расстояниях между электродами (более 40 м) ток каждого электрода проходит по «своему» отдельному участку земли, в котором токи других заземлителей не проходят. В этом случае потенциальные кривые, возникающие вокруг каждого одиночного заземлителя, взаимно не пересекаются. При одинаковых размерах, а следовательно, при одинаковых сопротивлениях одиночных заземлителей

295

R0 сопротивление группового заземлителя Rгр будет Rгр =R0/n, где n — число одиночных заземлителей.

При малых расстояниях между электродами (менее 40 м) поля растекания токов как бы накладываются одно на другое, а потенциальные кривые взаимно пересекаются и, складываясь, образуют непрерывную суммарную потенциальную кривую.

Создается эффект выравнивания потенциальна, в результате поверхность земли на участке между электродами приобретает некоторый потенциал. При этом форма суммарной потенциальной кривой зависит от расстояния между электродами, их взаимного расположения, числа, формы и размеров.

13.7. Напряжение прикосновения

Напряжение прикосновения Uпр (В) есть напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, или, иначе говоря, падение напряжения в сопротивлении тела человека Rh (Ом): Uпр = IhRh, где Ih — ток, проходящий через тело человека по пути рука — ноги, А.

В устройствах защитных заземлений, зануления и т. п. одна из этих точек имеет потенциал заземлителя φз, а другая — потенциал основания в том месте, где стоит человек φос. В этом случае напряжение прикосновения будет

Uпр = φз - φос = φз(1 – φос/φз)

или |

Uпр = φзα1, |

где α1 — коэффициент напряжения прикосновения или просто коэффициент прикосновения, учитывающий форму потенциальной кривой

α1 = (1 – φос/φз)<=1.

296

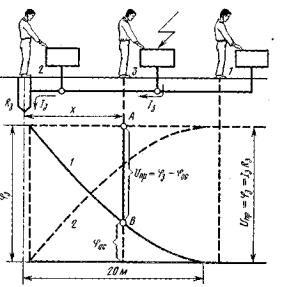

Рис. 13.4. Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе: 1 —

потенциальная кривая; 2 — кривая, характеризующая изменение напряжения прикосновения и при изменении расстояния от заземлителя х

Рассмотрим напряжение прикосновения при одиночном заземлителе. Например, мы имеем оборудование — электродвигатели, корпуса которых заземлены с помощью одиночного заземлителя (рис. 13.8). При замыкании фазы на корпус одного из этих двигателей на заземлителе и всех присоединенных к нему металлических частях, в том числе на корпусах двигателей, появится потенциал φз. Поверхность земли вокруг заземлителя также будет иметь потенциал, изменяющийся по кривой, зависящей от формы заземлителя.

Напряжение прикосновения характеризуется отрезком АВ и зависит от формы потенциальной кривой и расстояния х между человеком, прикасающимся к заземленному оборудованию, и заземлителем: чем дальше от заземлителя находится человек, тем больше Uпр, и наоборот. Так, при расстоянии х = ∞, а практически при х = 20 м (точка 1 на рис. 13.8) напряжение прикосновения имеет наибольшее значение: Uпр = φз; при этом α1 = 1. Это наиболее опасный случай прикосновения. При наименьшем значении х, когда человек стоит непосредственно на заземлителе (точка 2 на рис 13.8), Uпр = 0 и α1 = 0. Это безопасный случай — человек не подвергается воздействию напряжения, хотя и находится под потенциалом φз. При других значениях х в пределах 0-20 м (точка 3 на рис 13.8) Uпр плавно возрастает от 0 до φз, а α1 — от 0 до 1.

Посмотрим, как изменяются Uпр и α при полушаровом заземлителе радиусом г. В этом случае нам известно выражение потенциала любой точки на поверхности зем-

297

ли вокруг заземлителя из уравнения (13.12), поэтому можем написать согласно уравне-

ниям (13.13) и (13.14):

Uпр = φз - φзr/x = φз(1 – r/x),

α = 1 – r/x.

При х > 20 м (точка 1 на рис. 13.8) r/x ≈0, поэтому Uпр = φз и α1 = 1. При х —r (точка 2) r/х = 1, поэтому Uпр = 0 и α1 = 0.

При промежуточных значениях x: от г до 20 м Uпр и α1 определяют из выражений

(13.15) и (13.16). Так, если х = 10г (точка 3), то

α1 = 1 - г/10г = 0,9, а Uпр = α1φз = 0,9фз.

При групповом заземлителе, когда все точки поверхности земли на участке между электродами имеют потенциалы, отличные от нуля, в любом месте этого участка Uпр < φз и α1 < 1. Значения коэффициента а приведены в табл. 13.2.

Ток, стекающий в землю через человека, стоящего на земле, полу и другом основании, преодолевает сопротивление не толъко тела человека, но и этого основания, вернее, тех его участков, с которыми имеют контакт подошвы ног человека (сопротивление обуви, носков и т. п. в данном случае во внимание не принимается).

Все положения, рассмотренные выше справедливы для случаев, когда сопротивление растеканию основания, на котором стоит человек, равно нулю. В действи-тьных условиях это сопротивление не равно нулю и в ряде случаев бывает довольно велико и учитывается коэффициентом падения напряжения в сопротивлении растеканию основания α2

Окончательно: Uпр = φзα1α2.

Коэффициент α2 принимают: α2 = Rh/(Rh + 1,5ρ).

13.8.Напряжение шага

Напряжение шага Uш (В) есть напряжение между двумя точками в поле растекания тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. При этом длина шага а принимается равной 0,8м. Таким образом,

Uш = φx - φx + а,

где φх и φx + а — потенциалы точек, на которых стоит человек. Uш = IhRh,

298

Где Ih — ток, проходящий через человека по пути нога — нога, А.

Поскольку φx и φx + а являются частями потенциала заземлителя φз, разность их также есть часть этого потенциала, поэтому выражение (13.17) можно записать так:

Uш = φзβ1,

где β — коэффициент напряжения шага или просто коэффициент шага, учитывающий форму потенциальной кривой:

β1 = (φx – φx +a)/φз<1.

Рис. 13.5. Шаговое напряжение при одиночном заземлителе

Напряжение шага при одиночном, заземлителе определяется отрезком АВ (рис. 13.9), длина которого зависит от формы потенциальной кривой, т. е. от типа заземлителя, и изменяется от некоторого максимального значения до нуля с изменением расстояния от заземлителя.

Максимальные значения Uш и β1 будут при наименьшем расстоянии от заземлителя, т. е. когда человек одной ногой стоит непосредственно на заземлителе, а другой

— на расстоянии шага от него.

299

Наименьшие значения Uш и β1 будут при бесконечно большом удалении от заземлителя, а практически за пределами поля растекания тока, т. е. дальше 20 м. В этом месте Uш ≈ 0 и β1 ≈ 0.

При полушаровом заземлителе радиусом r (см. рис. 13.9) напряжение шага

Uш = φзr/x – φзr/(x+a) = φзra/x(x + a),

а коэффициент шага β1 = rа/х (х + а), здесь х — расстояние от центра заземлителя.

При х = ∞ (практически при х > 20 м) Uш = 0 и β1 = 0. Этот же результат получим и вблизи заземлителя, если а = 0, т. е. ступни ног человека находятся рядом одна с другой или на одной эквипотенциальной линии, а следовательно, на одинаковом расстоянии от заземлителя (точки с и d на рис. 13.9). При наименьшем значении х (при x = r) получим максимальные значения Uш и β1:

Uш = φзa/(x + a) и β1 = a/(r + a).

Ток, стекающий в землю через человека, стоящего на земле, полу и другом основании, преодолевает сопротивление не толъко тела человека, но и этого основания, вернее, тех его участков, с которыми имеют контакт подошвы ног человека (сопротивление обуви, носков и т. п. в данном случае во внимание не принимается).

Все положения, рассмотренные выше справедливы для случаев, когда сопротивление растеканию основания, на котором стоит человек, равно нулю. В действи-тьных условиях это сопротивление не равно нулю и в ряде случаев бывает довольно велико и учитывается коэффициентом падения напряжения в сопротивлении растеканию основания β2

Окончательно: Uш = φзβ1β2.

Коэффициент β2 принимают: β2 = Rh/(Rh + 2ρ).

Таблица 13.7. Наибольшие значения коэффициентов напряжений прикоснове-

нияишага

|

Заземлитель |

|

|

|

|

|

|

|

Число |

па |

Расстояние |

|

|

Тип |

|

раллельных |

между парал- |

α1 |

ß1 |

|

|

|

полос |

|

лельными |

|

|

|

|

|

|

полосами, м |

|

|

Единичный протяженный |

|

- |

|

- |

1 |

0,3 |

|

|

- |

|

- |

1 |

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

Единичный стержневой |

|

2 |

|

2,5 |

0,3 |

0,15 |

|

|

2 |

|

5 |

0,35 |

0,15 |

|

|

2 |

|

10 |

0,4 |

0,15 |

|

|

|

|

|

|

|

300