- •Микроэкономика

- •Предисловие

- •Глава 1. Введение в микроэкономику

- •1.1. Предмет микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в условиях экономического выбора. Концепция экономического рационализма. Роль цен в размещении ресурсов

- •1.2. Применение и границы микроэкономической теории. Микроэкономическая теория и практика

- •1.3. Методы микроэкономического анализа. Предельный и функциональный анализ. Равновесный подход к исследованию экономических явлений и процессов

- •Зависимость между ценой на билеты на дискотеку и числом посетителей

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 2. Теория поведения потребителя

- •2.1. Проблема оценки потребителем общей полезности потребляемых благ: кардинализм (количественный подход) и ординализм (порядковый подход)

- •2.2. Функция полезности. Аксиомы ординалистского подхода. Кривые безразличия потребителя и их свойства. Предельная норма замещения

- •2.3. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия потребителя, ее свойства. Наклон бюджетной линии

- •2.4. Графическая интерпретация равновесия потребителя

- •2.6. Эффект дохода и эффект замещения

- •2.7. Рыночный спрос и построение кривой рыночного спроса

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для обсуждения

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 3. Рыночное поведение конкурентных фирм

- •3.1. Типы конкуренции и основные рыночные структуры

- •Характерные черты основных моделей рынка

- •3.2. Основные признаки совершенной конкуренции. Совершенно конкурентная фирма

- •3.3. Краткосрочное равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции. Принцип максимизации прибыли

- •3.4. Равновесие фирмы – совершенного конкурента в долгосрочном периоде. Долгосрочное предложение в конкурентной отрасли

- •3.5. Совершенная конкуренция и эффективность

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и упражнения

- •Литература

- •Глава 4. Чистая монополия

- •4.1. Основные черты чистой монополии. Факторы монополизации. Виды монополии

- •Основные формы монополистических союзов

- •4.2. Спрос на продукт и предельный доход монополиста

- •Издержки, цена, доходы и количество продукции

- •4.3. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии в краткосрочном и долгосрочном периодах. Монопсония

- •4.4. Чистая монополия и эффективность

- •4.5. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и упражнения

- •Литература

- •Глава 5. Монополистическая конкуренция

- •5.1. Характеристика рынка монополистической конкуренции

- •5.2. Равновесие фирмы – монополистического конкурента в краткосрочном периоде

- •5.3. Равновесие фирмы – монополистического конкурента в долгосрочном периоде. Издержки монополистической конкуренции

- •5.4. Дифференциация и специализация продукции как методы конкурентной стратегии фирм – монополистических конкурентов

- •5.5. Реклама и стимулирование сбыта – факторы завоевания конкурентного преимущества

- •Пространственная интерпретация монополистической конкуренции

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 6. Олигополия

- •6.1. Основные признаки олигополии. Стратегическое взаимодействие фирм в условиях олигополии

- •6.2. Типология моделей олигополии

- •6.3. Проблема устойчивости цен в условиях олигополии. Модель ломаной кривой спроса

- •6.4. Использование теории игр при моделировании стратегического взаимодействия фирм в условиях олигополии

- •Матрица результатов игры «дилемма заключенных»

- •Матрица результатов игры дуополистов с доминирующей стратегией снижения цен

- •Матрица результатов игры дуополистов с доминирующей стратегией повышения цен

- •Матрица результатов игры дуополистов без доминирующей стратегии

- •Матрица результатов игры с двумя равновесиями по Нэшу

- •6.5. Олигополия и эффективность

- •Равновесные объемы производства и цены при различных структурах рынка

- •6.6. Рыночная власть, ее источники. Монополизм. Показатели монопольной власти

- •Концентрация производства по отраслям промышленности

- •6.7. Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование: мировой опыт и особенности в Республике Беларусь

- •Предприятия, занимавшие доминирующее положение на рынке Республики Беларусь в 2004 г.

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Тесты и задачи

- •Литература

- •Глава 7. Рынок труда

- •7.1. Рынки ресурсов

- •Расчет дохода от предельного продукта для предприятия, функционирующего в условиях совершенной конкуренции

- •7.2. Структура рынка ресурсов

- •7.3. Рынок труда: понятие, функции, принципы функционирования

- •7.5. Рынок труда при несовершенной конкуренции

- •7.6. Заработная плата. Формы и системы заработной платы

- •7.7. Особенности рынка труда в Республике Беларусь

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 8. Рынок капитала. Предпринимательская способность и экономическая прибыль

- •8.1. Рынок капитала и его структура. Физический и денежный капитал

- •8.2. Рынок ссудного капитала и ссудный процент

- •8.3. Спрос на инвестиции. Дисконтирование и понятие чистой приведенной стоимости

- •8.4. Рынок ценных бумаг. Цены и доходы на рынке ценных бумаг

- •8.5. Особенности рынка ценных бумаг в Республике Беларусь

- •8.6. Предпринимательская способность как фактор производства и экономическая прибыль как разновидность факторного дохода

- •8.7. Источники экономической прибыли. Роль фактора неопределенности в формировании экономической прибыли

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 9. Рынок земли

- •9.1. Земля как фактор производства. Ограниченность земли. Земля как возобновляемый ресурс: естественное и экономическое плодородие почвы

- •9.2. Земельная рента как цена за использование земли. Определение размера ренты в условиях конкуренции. Экономическая рента. Рента и арендная плата

- •9.3. Разнокачественность земельных участков и дифференциальная рента

- •9.4. Земельные отношения в Республике Беларусь

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 10. Общее равновесие и общественное благосостояние

- •10.1. Частичное и общее экономическое равновесие

- •10.2. Конкурентное равновесие и эффективность

- •10.3. Экономическая эффективность и социальная справедливость

- •10.4. Фиаско рынка и необходимость микроэкономического регулирования

- •10.4.1. Рыночная власть

- •10.4.2. Неполная информация

- •10.4.3. Внешние эффекты

- •10.4.4. Общественные блага

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 11. Внешние эффекты

- •11.1. Сущность внешних эффектов

- •11.2. Формы проявления внешних эффектов и их последствия

- •11.3. Интернализация внешних эффектов

- •11.4. Использование теории внешних эффектов в экономической практике

- •11.5. Формирование эколого-экономического механизма природопользования

- •Пример выполнения третьей задачи Киотского Протокола

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 12. Информация, неопределенность и риск в экономике

- •12.1. Полная информированность экономических субъектов как условие экономического оптимума. Несовершенная информация на рынках. Неопределенность

- •12.2. Выбор в условиях неопределенности. Поведенческие модели выбора

- •12.3. Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Рыночные сигналы и их роль в преодолении информационной асимметрии

- •12.4. Рынок страхования. Моральный риск. Проблемы «принципал-агент», нанимателя и нанятого

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава13. Общественные блага

- •13.1. Сущность общественных благ

- •13.2. Классификация смешанных общественных благ

- •13.3. Особенности спроса на общественные блага

- •Специфика формирования совокупного спроса

- •13.4. Производство общественных благ: возможности рынка и государства

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глава 14. Теория общественного выбора

- •14.1. Методология анализа общественного выбора. Концепция «экономического человека». Методологический индивидуализм. Политика как обмен

- •Профили предпочтений

- •14.3. Группы специальных интересов. Лоббизм. Логроллинг. Модель бюрократии. Поиск политической ренты

- •14.4. Политико-экономический цикл

- •14.5. Фиаско государства: проблема эффективности государственного вмешательства в экономику

- •Основные выводы

- •Основные понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Вопросы для обсуждения

- •Задачи и тесты

- •Литература

- •Глоссарий а

- •Содержание

- •Глава 1. Введение в микроэкономику 6

- •Глава 2. Теория поведения потребителя 20

- •Глава 3. Рыночное поведение конкурентных фирм 49

- •Глава 4. Чистая монополия 74

- •Глава 5. Монополистическая конкуренция 103

- •Глава 6. Олигополия 121

- •Глава 7. Рынок труда 156

- •Глава 8. Рынок капитала. Предпринимательская способность и экономическая прибыль 193

- •Глава 9. Рынок земли 221

- •Глава 10. Общее равновесие и общественное благосостояние 237

- •Глава 11. Внешние эффекты 264

- •Глава 12. Информация, неопределенность и риск в экономике 296

- •Глава13. Общественные блага 329

- •Глава 14. Теория общественного выбора 356

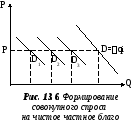

13.3. Особенности спроса на общественные блага

Характер формирования спроса на общественные блага существенно отличается от характера формирования спроса на частные блага.

Д ифференциация

запросов потребителей в отношении

частного блага проявляется в приобретении

разного количества блага по одной и

той же рыночной цене. Это связано со

свойствами исключаемости и делимости

частных благ. Совокупный объем спроса

формируется путем горизонтального

агрегирования индивидуального спроса,

т.к. суммируются объемы спроса для

заданной цены вдоль горизонтальной

оси. На графике (рис. 13.6) показано,

что если имеются три потребителя и цена

благаР,

тогда объем спроса

ифференциация

запросов потребителей в отношении

частного блага проявляется в приобретении

разного количества блага по одной и

той же рыночной цене. Это связано со

свойствами исключаемости и делимости

частных благ. Совокупный объем спроса

формируется путем горизонтального

агрегирования индивидуального спроса,

т.к. суммируются объемы спроса для

заданной цены вдоль горизонтальной

оси. На графике (рис. 13.6) показано,

что если имеются три потребителя и цена

благаР,

тогда объем спроса

![]() ,

где i

= 1, 2, 3.

,

где i

= 1, 2, 3.

Чистое

общественное благо в силу неисключаемости

и неделимости не может быть предоставлено

одному потребителю в меньшем количестве,

чем другому. Весь произведенный объем

выпуска потребляется целиком. Таким

образом, объем потребления блага каждым

потребителем равняется объему его

предложения:

![]() .

.

Д ифференциация

запросов потребителей выражается в

дифференциации их готовности платить.

При формировании индивидуального

спроса на чистое общественное благо

потребители, следовательно, сами

определяют величину платежа, а не

являются «получателями» цены, как в

случаях с чистым частным благом. Смысл

этого условия очевиден: индивидуальному

потребителю нет необходимости целиком

брать на себя «цену», по которой благо

поставляется сообществу, достаточно

внести некоторый вклад, соответствующий

персональной готовности платить

(предельной выгоде). Предельная выгода

– это прирост полезности от потребления

общественного блага, выраженный в

денежной форме. Фиксированным параметром

при суммировании выступает уже не цена,

а количество общественного блага, на

которое предъявляется спрос, т.е.

происходитвертикальное

суммирование

индивидуальных кривых спроса. Процесс

формирования кривой общего спроса на

чистое общественное благо показан на

рис. 13.7. Совокупный спрос равен сумме

индивидуальных предельных выгод:

ифференциация

запросов потребителей выражается в

дифференциации их готовности платить.

При формировании индивидуального

спроса на чистое общественное благо

потребители, следовательно, сами

определяют величину платежа, а не

являются «получателями» цены, как в

случаях с чистым частным благом. Смысл

этого условия очевиден: индивидуальному

потребителю нет необходимости целиком

брать на себя «цену», по которой благо

поставляется сообществу, достаточно

внести некоторый вклад, соответствующий

персональной готовности платить

(предельной выгоде). Предельная выгода

– это прирост полезности от потребления

общественного блага, выраженный в

денежной форме. Фиксированным параметром

при суммировании выступает уже не цена,

а количество общественного блага, на

которое предъявляется спрос, т.е.

происходитвертикальное

суммирование

индивидуальных кривых спроса. Процесс

формирования кривой общего спроса на

чистое общественное благо показан на

рис. 13.7. Совокупный спрос равен сумме

индивидуальных предельных выгод:

![]() ,

где

,

где![]() – предельная выгода.

– предельная выгода.

П роведенный

анализ особенностей спроса на общественные

блага позволяет перейти к построению

модели оптимального уровня производства

общественного блага с учетом различных

предпочтений потребителей. На рис. 13.8

приведена его графическая иллюстрация.

Кривая совокупного спроса(D1+2),

полученная при помощи вертикального

суммирования кривых индивидуального

спроса первого индивида (D1)

и второго индивида (D2),

показывает, что с увеличением

предоставляемого общественного блага

потребности в данном товаре постепенно

насыщаются, причем у второго потребителя

быстрее (в точке Q2),

чем у первого (в точке Q1).

Это приводит к тому, что кривая совокупного

спроса принимает вид ломаной линии

P1+2KQ1,

т.к. при объемах, превышающих Q2,

второй индивид не желает больше

потреблять и оплачивать благо, а первый

индивид еще сохраняет готовность

платить. Поэтому после прохождения

точки К

кривая суммарного спроса совпадает с

кривой первого индивида D1.

роведенный

анализ особенностей спроса на общественные

блага позволяет перейти к построению

модели оптимального уровня производства

общественного блага с учетом различных

предпочтений потребителей. На рис. 13.8

приведена его графическая иллюстрация.

Кривая совокупного спроса(D1+2),

полученная при помощи вертикального

суммирования кривых индивидуального

спроса первого индивида (D1)

и второго индивида (D2),

показывает, что с увеличением

предоставляемого общественного блага

потребности в данном товаре постепенно

насыщаются, причем у второго потребителя

быстрее (в точке Q2),

чем у первого (в точке Q1).

Это приводит к тому, что кривая совокупного

спроса принимает вид ломаной линии

P1+2KQ1,

т.к. при объемах, превышающих Q2,

второй индивид не желает больше

потреблять и оплачивать благо, а первый

индивид еще сохраняет готовность

платить. Поэтому после прохождения

точки К

кривая суммарного спроса совпадает с

кривой первого индивида D1.

Линия предложения S представляет собой линию предельных общественных затрат, равных сумме предельных частных затрат производителя и положительных (отрицательных) внешних эффектов производства.

Оптимальному объему производства общественного блага соответствует точка Е, в которой пересекаются кривые совокупного спроса (D1+2) и предложение S. В точке Е готовность субъектов платить за производство каждой дополнительной единицы общественного блага совпадает с дополнительными издержками на производство этой единицы: МС = МВ, где МС – предельные общественные издержки производства чистого общественного блага, МВ – предельные общественные выгоды от его производства.

Однако в предыдущем параграфе было выяснено, что в реальной экономике большинство товаров являются смешанными общественными благами. Их специфика определяет особенности формирования спроса на данные блага и оптимальный объем их предоставления. Суть подхода состоит в разделении тех характеристик блага, которые можно считать частными, и внешних эффектов, которые приводят к отсутствию соперничества в потреблении.

![]() Пример.

На рис. 13.9 (а) приведены кривые

индивидуального спроса Антона и Игоря

на частные характеристики блага (DA

и DИ)

и путем их горизонтального суммирования

построена линия совокупного спроса

(DA+И).

На рис. 13.9 (б) из двух кривых предельной

выгоды от внешнего эффекта (DЕA

и DЕИ)

путем вертикального суммирования

выведена линия совокупной предельной

выгоды (DЕA+И).

И наконец, на рис 13.9 (в) складыванием

вертикальной линии совокупного спроса

(DA+И)

и линии совокупной предельной выгоды

(DЕA+И)

получим линию спроса на смешанное благо

(D).

Внешний эффект возникнет в результате

предоставления каждой дополнительной

единицы блага. По этой причине суммирование

линии совокупного спроса и линии

предельной выгоды от внешнего эффекта

производится вертикально. Оптимальный

объем его предоставления (Q*)

определяется точкой пересечения линий

спроса и предельных затрат.

Пример.

На рис. 13.9 (а) приведены кривые

индивидуального спроса Антона и Игоря

на частные характеристики блага (DA

и DИ)

и путем их горизонтального суммирования

построена линия совокупного спроса

(DA+И).

На рис. 13.9 (б) из двух кривых предельной

выгоды от внешнего эффекта (DЕA

и DЕИ)

путем вертикального суммирования

выведена линия совокупной предельной

выгоды (DЕA+И).

И наконец, на рис 13.9 (в) складыванием

вертикальной линии совокупного спроса

(DA+И)

и линии совокупной предельной выгоды

(DЕA+И)

получим линию спроса на смешанное благо

(D).

Внешний эффект возникнет в результате

предоставления каждой дополнительной

единицы блага. По этой причине суммирование

линии совокупного спроса и линии

предельной выгоды от внешнего эффекта

производится вертикально. Оптимальный

объем его предоставления (Q*)

определяется точкой пересечения линий

спроса и предельных затрат.

50 лекций по микроэкономике. – СПб., 2005. – С. 403–404.

Определение функции спроса базировалось до сих пор на предпосылке точного выявления предпочтений индивидов, т.е. их готовности платить. Но в реальной действительности существуют мощные стимулы сокрытия собственных оценок. Поэтому функцию совокупного спроса на общественные блага называют еще «псевдоспросом». Возникновение данного процесса связано со спецификой общественных благ. Поскольку исключение из потребления в случае неуплаты невозможно, это приводит к разрыву связи между количеством полученного общественного блага и предъявленной готовностью платить. Следовательно, заинтересованность в общественных благах совместима с уклонением от участия в их оплате. Такое явление получило название проблемы «зайцев», или эффекта безбилетника (впервые термин «безбилетника» был предложен американским экономистом М. Олсоном в 1965 г.). Люди занижают объемы общественных товаров, которые они хотели бы иметь, и свою готовность к уплате, надеясь «проехать» за счет других.

Проблема «зайцев» приводит к тому, что объем чистого общественного блага при добровольном финансировании оказывается ниже эффективного, т.е. имеет место недопроизводство общественных благ. Тем не менее, отдельный потребитель, став «зайцем», действует рационально, стремясь максимизировать свой выигрыш. Причем, чем больше группа людей, в которой осуществляется коллективное финансирование производства общественных благ, тем меньше вероятность быть разоблаченным и, соответственно, больше соблазн получения выгод без внесения соответствующей доли оплаты. Возникает ситуация рационального иждивенчества.

![]() Пример.

Чтобы подтвердить это наше предположение,

представим себе ситуацию, когда семьи

Петровых и Сидоровых занижают выгоду,

полученную ими от установки дополнительного

фонаря, вдвое. В этом случае табл. 13.1

будет иметь следующий вид.

Пример.

Чтобы подтвердить это наше предположение,

представим себе ситуацию, когда семьи

Петровых и Сидоровых занижают выгоду,

полученную ими от установки дополнительного

фонаря, вдвое. В этом случае табл. 13.1

будет иметь следующий вид.

Таблица 13.1

Иждивенчество

|

Семья |

Действительная (д) и признаваемая (п) предельная полезность фонарей | |||||||||

|

1-й фонарь |

2-й фонарь |

3-й фонарь |

4-й фонарь |

5-й фонарь | ||||||

|

д |

п |

д |

п |

д |

п |

д |

п |

д |

п | |

|

Ивановы |

400 |

400 |

350 |

350 |

300 |

300 |

250 |

250 |

200 |

200 |

|

Петровы |

240 |

120 |

210 |

105 |

180 |

90 |

150 |

75 |

120 |

60 |

|

Сидоровы |

160 |

140 |

140 |

70 |

120 |

60 |

100 |

50 |

80 |

40 |

|

Суммарная предельная полезность |

800 |

600 |

700 |

525 |

600 |

450 |

500 |

375 |

400 |

300 |

Если в данном случае будет приниматься коллективное решение о количестве устанавливаемых фонарей, очевидно, что при издержках в 300 руб. за один фонарь будет установлено всего 5 фонарей. В данной ситуации теряет каждая из трех семей. Семья Ивановых недополучает полезности в 150 руб., семья Петровых – 90 руб., семья Сидоровых – 60 руб. Именно такими суммами выражается реальная полезность шестого (неустановленного) фонаря для каждой семьи.

А теперь посмотрим, какие выгоды получает в данной ситуации каждая семья.

Семья Ивановых за шесть фонарей должна была бы внести 900 руб. (150 руб.×6), а за 5 фонарей вносит 1000 руб. (200 руб.×5), т.е. кроме того, что Ивановы недополучили 150 руб. полезности, они должны увеличить свои издержки на 100 руб. Их общие потери, таким образом, составят 250 руб.

Семья Петровых за шесть фонарей должна была бы внести (если бы честно продекларировала свои выгоды) 540 руб. (90 руб.×6), а вносит (занижая свои выгоды) 300 руб. (60 руб.×5), т. е. экономит на издержках 240 руб. Их общие выгоды от лжи составляют, таким образом, 150 руб. (240 руб. – 90 руб.).

Семья Сидоровых за шесть фонарей должна была бы внести (если бы честно продекларировала свои выгоды) 360 руб. (60 руб.×6), а вносит (занижая свои выгоды) 200 руб. (40 руб.×5), т.е. экономит на издержках 160 руб. Их общие выгоды от лжи составляют, таким образом, 100 руб. (160 руб. – 60 руб.).

В конечном счете мы видим, что общие потери семьи Ивановых равны суммарным выгодам, получаемым семьями Петровых и Сидоровых. Это означает, что занижение двумя семьями своих выгод создает для них положительные внешние эффекты, которые оплачиваются семьей Ивановых.

Современная политическая экономия. – Мн.: Книжный Дом, Мисанта, 2005. – С. 323–324.

Из этого следует, что показатели рыночного спроса на общественное благо значительно занижаются, либо скрываются вовсе. Поэтому рыночный спрос на такой товар не создает достаточный доход для покрытия издержек производства, хотя коллективная выгода от этого блага может равняться соответствующим экономическим издержкам или превышать их. По этой причине правительственные органы в большинстве стран с развитой экономикой не надеются на добровольные взносы как средство финансирования затрат на производство общественных благ. Общественные товары и услуги обычно финансируются за счет принудительных взиманий налогов и других обязательных платежей.

Рассмотренные выше особенности спроса на частные и общественные блага отражены в итоговой табл. 13.2. Критериями сравнения служат: механизмы формирования совокупного спроса на различные типы благ; характер предпочтений и проявление спроса на рынке; предполагаемая форма оплаты.

Таблица 13.2