- •Предисловие

- •1. Основные положения строительного производства

- •2. Технология процессов переработки грунта и устройства свай

- •3. Технология процессов каменной кладки

- •4. Технология процессов устройства конструкций из монолитного бетона и железобетона

- •5. Технология процессов монтажа строительных конструкций

- •6. Технология процессов устройства защитных, изоляционных и отделочных покрытий

- •6.1. Технология процессов устройства защитных и изоляционных покрытий

- •6.2. Технология процессов устройства отделочных покрытий

- •Предметный указатель

- •Библиографический список

- •Оглавление

2. Технология процессов переработки грунта и устройства свай

Производство строительно–монтажных работ, в том числе возведение подземной части здания и сооружения, сопряжено с выполнением значительных объемов земляных работ.

Земляные работы являются наиболее трудоемкими и тяжелыми, т.к. выполняются в сложных условиях и зависят от природно–климатических факторов, характеристик грунта, имеющейся застройки и т.д.

Одним из важнейших резервов снижения объемов земляных работ, а следовательно, и стоимости строительства, является использование рациональных проектных решений, обеспечивающих максимальную сбалансированность необходимых выемок и насыпей при минимальных расстояниях перемещения грунта, что приводит к минимуму объема работ, выполняемых вручную.

Земляные работы – совокупность производственных процессов, связанных с разработкой, перемещением, укладкой грунтов и отделкой земляных сооружений.

В результате выполнения земляных работ создаются земляные сооружения.

Земляное сооружение – инженерное сооружение, устраиваемое из грунта в грунтовом массиве или возводимое на поверхности земли. Земляные сооружения могут классифицироваться по ряду признаков:

1. По расположению земляных сооружений относительно поверхности земли:

Выемки - углубления, образуемые в результате разработки грунта ниже уровня поверхности земли.

Насыпи - возвышения на поверхности, возводимые отсыпкой ранее разработанного грунта.

Подземные выработки – временные выемки, закрытые с поверхности и устраиваемые для сооружения транспортных и коммунальных тоннелей и в других целях.

2. По назначению и длительности эксплуатации:

Постоянные сооружения – сооружения, предназначенные для длительного использования. К ним относят плотины, дамбы, каналы, выемки и насыпи земляного полотна дорог и транспортных пересечений в городах, выемки для искусственных водоемов и другие сооружения, а также вертикальную планировку площадок при подготовке территории для застройки.

Временные сооружения – сооружения, имеющие непродолжительный срок службы, которые устраиваются лишь на период строительства. Они предназначены для размещения технических средств и выполнения строительно-монтажных работ по возведению фундаментов и подземных частей здания, прокладки инженерных коммуникаций и др.

3. По функциональному назначению:

Котлован – выемка, длина которой равна ширине или не превышает десятикратной ее величины.

Траншея – временная выемка, имеющая ширину до трех метров и длину, значительно превышающую ширину.

Скважина – цилиндрическая выработка диаметром более 75мм и глубиной более 5м.

Шурф – глубокая выемка с малыми размерами в плане.

Шпур – цилиндрическая выработка диаметром до 75мм и глубиной до 5м.

Яма – выемка под отдельно стоящие фундаменты или столбы.

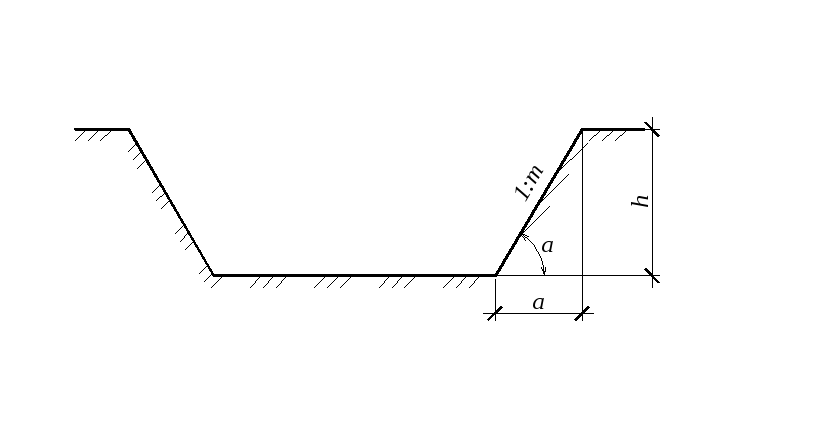

Крутизна откоса – отношение высоты насыпи (глубины выемки) к заложению откоса. Она обеспечивает устойчивость земляных сооружений (выемок и насыпей):

h/a=1/m,

где h – высота насыпи (глубина выемки); а – заложение откоса; m – коэффициент откоса.

Крутизна откоса зависит от угла естественного откоса α (рис. 1).

Рис. 1. Крутизна откоса

Угол естественного откоса – наибольший угол, который может быть образован откосом свободно насыпанного грунта в состоянии равновесия с горизонтальной плоскостью. Он зависит в основном от гранулометрического состава и формы частиц, а с уменьшением размера зерен становится положе. Понятие об угле естественного откоса относится только к сухим сыпучим грунтам, а для связных пылевато-глинистых теряет всякий смысл, т.к. у этих грунтов он зависит от влажности, высоты откоса и величины пригруза на откос.

Разрыхляемость – свойство грунта увеличиваться в объеме при разработке вследствие потери связи между частицами, при этом его плотность уменьшается. Увеличение объема грунта характеризуется коэффициентом первоначального и остаточного разрыхления.

Остаточная разрыхляемость – остаточное разрыхление уложенного в насыпь разрыхленного грунта, который под влиянием массы вышележащих слоев грунта или механического уплотнения, движения транспорта, смачивания дождем уплотняется, но при этом не занимает объёма грунта в естественном состоянии. Показателем остаточной разрыхляемости является коэффициент остаточного разрыхления грунта.

Коэффициент первоначального разрыхления – отношение объёма разрыхленного грунта к объёму грунта в естественном состоянии (для песчаных грунтов k = 1,08 - 1,17; для суглинистых грунтов k = 1,14 - 1,28; для глинистых грунтов k = 1,24- 1,3).

Коэффициент остаточного разрыхления – отношение объема уплотненного грунта к объему грунта до его разработки (для песчаных грунтов k =1,01 - 1,025; для суглинистых грунтов k = 1,015 - 1,05; для глинистых грунтов k = 1,04 - 1,09).

Берма – горизонтальная площадка, устраиваемая между откосами выемки. Может выполняться, если устраиваются глубокие выемки, или на границе грунтов, отнесенных к разным группам (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Выемка с бермами: а – трапецеидальная; б – глубокая;

1 – проезжая часть; 2 – верхний откос; 3 – берма; 4 – нижний откос

Пазуха – пространство между боковой поверхностью сооружения и откосом котлована (рис.3).

Обратная засыпка пазух – процесс заполнения пазух грунтом. После устройства подземных сооружений и частей зданий грунт укладывают в пространство между боковой поверхностью сооружения и откосом котлована (в пазухи), см. рис.3.

Грунты – породы, залегающие в верхних слоях земной коры. При строительстве земляных сооружений наиболее часто разрабатываются грунты песчаные, глинистые, скальные, растительные, лессовые. Свойства грунтов и их физико-механические характеристики влияют на технологию производства, трудоемкость и стоимость работ. К их технологическим свойствам относят плотность, влажность, сцепление и др.

Рис. 3. Пазуха:

1 – сооружение; 2 – уложенный грунт

Плотность - масса 1м³ грунта в естественном состоянии (в плотном теле).

Влажность – степень, %, насыщения грунта водой, определяемая отношением массы воды в грунте к массе твердых частиц. При влажности более 30% грунты считаются мокрыми, а до 5% - сухими. Чем выше влажность грунта, тем выше трудоемкость его разработки.

Липкость – свойство грунта при определенной влажности прилипать к поверхности различных предметов. Высокая липкость усложняет выгрузку грунта из машины или кузова, условия работы транспорта и др. Липкость определяют усилием, необходимым для отрыва прилипшего предмета от грунта.

Сцепление – сопротивление грунта сдвигу. От плотности и силы сцепления между частицами грунта в основном зависит производительность землеройных машин.

Группы грунтов по трудности разработки – классификация грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки и типов применяемых машин (приводится в /1/).

Землеройно–транспортные машины – машины, предназначенные для послойной разработки и перемещения грунта. Основными видами этих машин являются скреперы и бульдозеры, которые за один цикл разрабатывают грунт, перемещают его, разгружают в насыпь и возвращаются в забой порожняком.

Землеройные машины - самоходные землеройные машины периодического действия, служащие для разработки грунта и перемещения его в отвал (насыпь) или в транспортные средства. К ним относят экскаваторы цикличного и непрерывного действия. Наибольшее применение имеют одноковшовые экскаваторы , которыми выполняется около 45% всего объёма земляных работ.

Водоотвод – способ защиты строительной площадки от стока поверхностных вод (паводковых, талых, ливневых). Выполняют в виде водоперехватывающих нагорных и водоотводных канав, подпорных стен, оградительных обваловываний и системных дренажей.

Водоотлив – предварительное осушение водонасыщенного грунта при устройстве выемок, расположенных ниже уровня грунтовых вод, которое предотвращает попадание грунтовой воды в котлованы, траншеи и выработки в период выполнения в них строительно-монтажных работ.

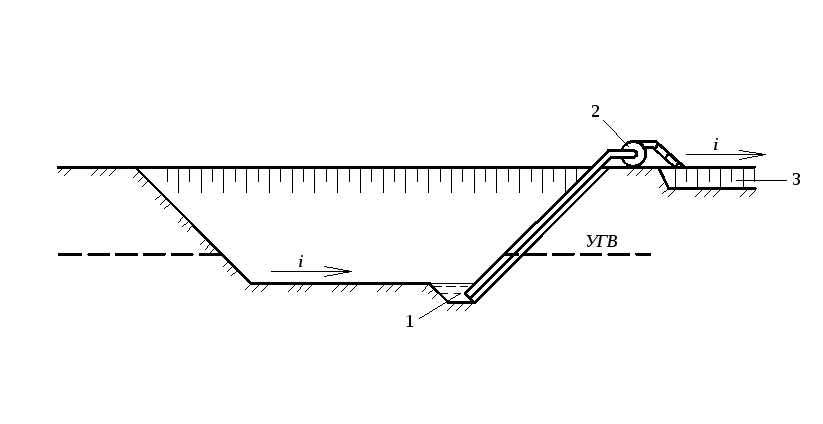

Открытый водоотлив – откачка воды непосредственно из котлованов или траншей. При открытом водоотливе грунтовая вода просачивается через откосы и дно котлована, поступая в водосборные канавы и по ним в приямки (зумпфы), откуда ее откачивают насосами (рис.4).

Зумпф – приямок (углубление), предназначенное для сбора воды на дне котлована через водосборные канавы, откуда она откачивается насосами.

Водопонижение – искусственное понижение уровня грунтовых вод с использованием различных способов закрытого, т.е. грунтового, водоотлива, если приток воды и толщина разрабатываемого водонасыщенного слоя значительны.

Открытый горизонтальный дренаж – канава глубиной до 1,5 м, отрываемая с пологими откосами (1:2) и продольными уклонами, необходимыми для течения воды.

Рис.4. Схема открытого водоотлива для котлована:

1 – зумпф; 2 – насос; 3 – водоотводная канава; i - уклон

Закрытый дренаж – подземный трубопровод с дренажной обсыпкой. Чаще всего применяются асбестоцементные трубы, а при агрессивных подземных водах – керамические. Для приёма воды в трубах устраиваются пропилы или просверливаются отверстия. Дренажные трубы обсыпают двумя слоями фильтрующего материала толщиной не менее 15 см каждый. Для наружного материала обычно используется песок, для внутреннего – гравий или щебень. Глубина укладки, диаметр труб и величина продольного уклона устанавливаются при проектировании (рис. 5).

Рис. 5. Закрытый дренаж:

1 – местный грунт; 2 – мелкозернистый песок; 3 – крупнозернистый песок; 4 – гравий; 5 – труба перфорированная; 6 – уплотнительный слой

Искусственное понижение уровня грунтовых вод – технологический прием осушения выемок. Понижение уровня обеспечивается путем непрерывной откачки воды из водоносного слоя до начала земляных работ и в период производства работ в выемке. Эффект водопонижения достигается в том случае, если объем воды, поступающей к скважине, оказывается меньше производительности водооткачивающего устройства. Основные способы искусственного понижения уровня грунтовых вод – иглофильтровый, вакуумный и устройство водопонижающих скважин.

Иглофильтровый способ искусственного понижения уровня грунтовых вод требует использования иглофильтровых установок. При этом центробежный насос понижает уровень воды благодаря дренирующим свойствам грунта. В результате образуется новая граница уровня грунтовых вод. Применение иглофильтровых установок наиболее эффективно в чистых песках и песчано – гравелистых грунтах. Наибольшее понижение уровня грунтовых вод, достигаемое одним ярусом иглофильтров, составляет около 5 м. При большей глубине понижения уровня применяют двухъярусные установки или размещают иглофильтры на бермах.

Вакуумный способ искусственного понижения уровня грунтовых вод осуществляется с использованием установки вакуумного водопонижения. При этом центробежный насос создает и непрерывно поддерживает в фильтровальном звене вакуум, в результате чего обеспечивается искусственный подсос воды и снижение уровня грунтовых вод. Эти установки применяют для понижения уровня грунтовых вод в мелкозернистых грунтах, в условиях которых применение легких иглофильтровых установок нецелесообразно.

Депрессионная кривая – новая граница уровня грунтовых вод, образующаяся в результате откачки воды из скважины (иглофильтров).

Шпунт – сваи (деревянные или металлические), погружаемые в грунт для удержания массива грунта в устойчивом положении.

Шпунтовое ограждение – способ временного крепления вертикальных стенок выемок в водонасыщенных грунтах или при ведении работ в стесненных условиях, что позволяет не обеспечивать требуемого заложения откосов. Шпунт в виде сплошной стенки из металлических или деревянных элементов забивают до разработки выемки, чем обеспечивают устойчивое и естественное состояние грунта за его пределами. После завершения работ по устройству подземной части здания или сооружения металлическое ограждение извлекают для последующего использования.

Закрепление грунтов – совокупность воздействий на грунт, в результате которых повышается его прочность; грунт становится неразмываемым, а в некоторых случаях и водонепроницаемым. В зависимости от физико-механических свойств грунта, его состояния, требуемой степени и назначения закрепления применяют следующие способы закрепления грунта: замораживание, цементацию, битумизацию и химический.

Битумизация и цементация – инъецирование соответственно разогретых битумов или цементного раствора. Их применяют для пористых грунтов с высоким коэффициентом фильтрации, а также для трещиноватых скальных пород.

Химический способ – закрепление грунтов нагнетанием в них через инъекторы химических растворов.

Смолизация – закрепление грунтов инъекцией синтетической карбамидной смолы. Этот способ пригоден для закрепления песчаных грунтов.

Силикатизация – закрепление грунтов нагнетанием в него силиката натрия. Она может быть одно- и двухрастворной. Двухрастворная применяется в достаточно хорошо дренирующих грунтах. Этот способ силикатизации заключается в последовательном нагнетании в грунт сначала водного раствора силиката натрия (жидкого стекла), а затем хлористого кальция. Для закрепления слабодренирующих грунтов применяется однорастворная силикатизация, которая заключается в нагнетании в грунт смеси жидкого стекла и отвердителя.

Инъектор – специальная металлическая труба для нагнетания раствора.

Картограмма земляных масс (план распределения земляных масс) – план участка, на котором рельеф изображен горизонталями, с нанесением сетки квадратов и указанием черных, красных и рабочих отметок вершин квадратов, а также с изображением линии нулевых работ. Составляется для указания потоков грунта из отдельных выемок в насыпи. В них указывают, из какого участка выемки (квадрата) в какой участок насыпи (квадрат) перемещается грунт, объем этого грунта и дальность перемещения (рис. 6).

В кружках указаны номера участков выемки и насыпи; стрелкой указано направление перемещения грунта; над стрелкой приведен объем перемещаемого грунта в м³; под стрелкой дальность перемещения в м.

Рис. 6. Картограмма (план распределения) земляных масс

Баланс земляных масс – это разность объема выемки и насыпи при выполнении планировочных работ. Она может иметь положительное значение, если объем выемки превышает объем насыпи, и отрицательное, если объем насыпи превышает объем выемки.

Нулевой баланс земляных масс – равенство объемов выемки и насыпи грунта на площадке при производстве планировочных работ.

Линия нулевых работ – граница между планировочной выемкой и насыпью.

Забой – рабочая зона экскаватора, включая место стоянки транспортных средств. В нее входят: площадка, на которой находится экскаватор, часть массива грунта, разрабатываемого с одной стоянки, и площадка, на которой устанавливается транспорт под погрузку или размещается отвал грунта.

Проходка - выемка, которая образуется в результате последовательной разработки грунта при периодическом передвижении экскаватора в забое.

Лобовая проходка (лобовой забой) – метод разработки грунта одноковшовым экскаватором, при котором он разрабатывает грунт впереди себя и отгружает его в транспортные средства (рис. 7).

Рис. 7. Лобовая проходка (лобовой забой):

1 – транспортное средство; 2 – экскаватор; α – угол поворота стрелы экскаватора

Кавальер – насыпи, образуемые при отсыпке ненужного грунта, а также при временном хранении грунта.

Отвал – место, где размещается разработанный грунт (в зоне действия машины).

«Недобор» грунта – слой грунта (5-10см), оставляемый при разработке котлована для того, чтобы избежать повреждения основания и не допустить переборов грунта.

Керн – часть породы в виде цилиндра, извлеченная из скважины целиком, что позволяет исследовать породу ненарушенной структуры.

Боковая проходка (боковой забой) – метод разработки грунта одноковшовым экскаватором, при котором он черпает грунт преимущественно с одной стороны перемещения и частично впереди себя. При боковом забое транспортные пути проходят параллельно оси перемещения экскаватора, что значительно уменьшает угол поворота (α ) его стрелы при погрузке. Это приводит к увеличению производительности работы экскаватора (рис. 8).

Рис. 8. Боковая проходка (боковой забой):

1 – транспортное средство; 2 – экскаватор

Проходка пионерная – первая проходка лобовым забоем. Такая проходка применяется при разработке широких котлованов, в результате чего выполняется сочетание одной лобовой и нескольких боковых проходок.

Радиус резания (копания) экскаватора – расстояние от оси вращения экскаватора до кромки ковша (до линии резания грунта); бывает рабочий максимальный (Rmax), минимальный (Rmin), см. рис. 9.

Высота копания – расстояние от уровня стоянки экскаватора до режущего контура ковша при копании выше уровня стоянки. Оптимальная высота копания обуславливает наполнение ковша при однократном его перемещении по образующей забоя. Принимается равной 0,7 – 0,8 максимальной высоты копания.

Рис. 9. Радиус резания (копания) экскаватора

Буровые машины – установки, применяемые в строительстве при бурении грунта с целью исследования его свойств и качества, определения уровня грунтовых вод, устройства скважин водоснабжения и водопонижения грунтовых вод, устройства свайных фундаментов, искусственного закрепления грунтов и т.п.

Шнековое бурение - устройство скважин установкой со шнековым оборудованием. Скважины бурят диаметром 125 – 160 мм и глубиной до 30 м в мягких и средней крепости грунтах.

Перфоратор – переносной электрический (пневматический) бурильный станок для бурения отверстий и шпуров в каменных породах, бетоне и кирпиче.

Прокол – бестраншейный метод разработки грунта, при котором отверстие образуется за счет радиального уплотнения грунта при вдавливании в него трубы с коническим наконечником. При этом используют гидравлический домкрат.

Гидромонитор – устройство, предназначенное для размыва грунта направленной струей воды (рис. 10).

Встречный забой – способ гидромониторной разработки грунта. Гидромонитор располагается на подошве забоя, и размыв ведут снизу вверх (рис. 10).

Продавливание – последовательное вдавливание в грунт звеньев труб с их сваркой и разработкой грунта внутри трубы и удалением его посредством шнековой установки (гидромеханический способ). Этот метод применяют при бестраншейном методе разработки грунта для прокладки стальных труб диаметром 500 – 1800 мм или прямоугольного сечения на расстояние 80 м.

Рис. 10. Встречный забой:

1 – гидромонитор; 2 – фронт забоя

Гидромеханический способ разработки грунта – размыв грунта и подача его к месту устройства насыпи за счет кинетической энергии струи воды, создаваемой гидромонитором.

Попутный забой – способ гидромониторной разработки, при которой гидромонитор расположен над фронтом забоя и размыв грунта ведется сверху вниз (рис. 11).

Подводный забой – подводная разработка грунта на глубине до 16 м с использованием землесосных снарядов, обладающих большой производительностью. Грунт можно забирать простым всасыванием или механической разработкой ротором. Подъем и транспортирование пульпы осуществляются с помощью мощного грунтового насоса по пульповодам. Пульпу выпускают на место укладки грунта.

Рис. 11. Попутный забой:

1 – гидромонитор; 2 – размываемый грунт; 3 – канава отвода пульпы

Свайные работы производят при устройстве фундаментов зданий и сооружений с целью передачи нагрузок на более прочные грунты или повышения несущей способности оснований, для временного крепления стенок котлованов.

По характеру передачи нагрузок на грунт различают сваи-стойки, передающие нагрузку своей нижней частью на прочные грунты, залегающие под слоями менее прочных, и висячие сваи, передающие нагрузку за счет трения между боковой поверхностью сваи и грунтом.

По технологии изготовления различают заранее изготовленные и погружаемые в грунт различными способами и изготавливаемые в проектном положении непосредственно в грунте (набивные).

Набивные сваи – сваи, устраиваемые на месте их проектного положения путем укладки (набивания) бетонной смеси или песка (грунта) в полости (скважины), образуемые в грунте.

Пята – уширенная нижняя часть сваи. Уширение получают путем разбуривания грунта специальными бурами, его распирания в ходе усиленного трамбования бетонной смеси в нижней части скважины.

Буронабивные сваи – сваи, устраиваемые с предварительным бурением скважин до заданной отметки и последующим их формированием.

Шпунтовые сваи – сваи различной формы поперечного сечения, погружаемые сплошными рядами (свая к свае) с плотным сопряжением между ними. Используются в гидротехническом строительстве для водонепроницаемых перемычек и экранов, защиты выемок от грунтовых вод, крепления вертикальных стенок котлованов, устройства набережных и причалов.

Свайный куст - несколько свай, образующих общую группу (под отдельные опоры колон).

Ростверк – монолитная или сборная плита, которая объединяет по верху ряды или группы (куст) свай.

Статический метод определения несущей способности свай применяется после окончания работ (перед устройством ростверка, а при его отсутствии – перед дальнейшими работами); для этого сваю нагружают сверху грузами или через специальные упоры гидравлическими домкратами до момента смещения сваи относительно окружающего грунта. По усилию, необходимому для смещения сваи, судят о ее несущей способности.

Динамический метод определения несущей способности свай основан на косвенной оценке несущей способности сваи по значению отказа.

Срубка свай – операции по выравниванию голов свай. При устройстве забивных свай, головы которых часто оказываются на разных отметках, перед устройством ростверка срубают бетон, режут арматуру. Более эффективно применять для этих целей установки для срубки свай, состоящие из жесткой замкнутой станины, подвижной рамы, съемных зубьев и гидродомкрата с поршнем.

Отказ – величина погружения сваи в грунт от одного удара молота. Для вибропогружателей за величину отказа принимается величина погружения сваи за 1 мин работы механизма. Отказы замеряют с помощью отказомеров, которые можно ставить на грунт или подвешивать на сваю. При отсутствии отказомеров величину отказа можно замерять используя нивелир, гидравлический уровень или с помощью натянутой проволоки.

Залог – серия ударов, выполняемых для замера средней величины отказа. Для дизель-молотов в залоге - 10 ударов, для дизель-молотов двойного действия отказ определяется за 1 мин забивки.