- •1. Общие сведения

- •1.1. Формы залегания месторождений полезных ископаемых. Элементы залегания Формы залегания месторождений полезных ископаемых разнообразны и связаны с условиями образования (рис. 1.1).

- •1.2. Объекты открытых горных работ

- •1.3. Виды открытых горных разработок

- •1.4 Виды и размеры карьерных полей

- •1.5. Этапы и периоды открытой разработки

- •1.5 Понятие о режиме и этапах горных работ

1. Общие сведения

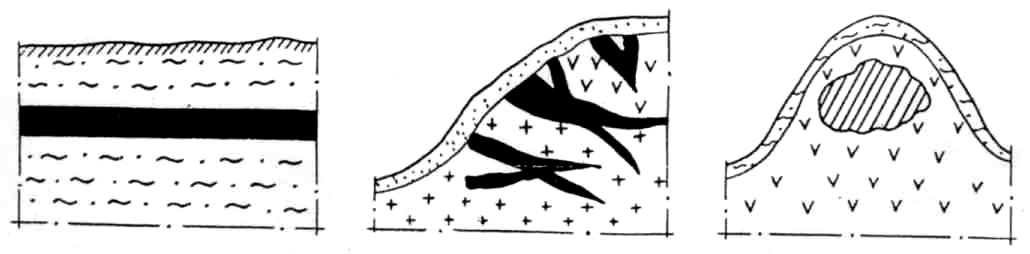

1.1. Формы залегания месторождений полезных ископаемых. Элементы залегания Формы залегания месторождений полезных ископаемых разнообразны и связаны с условиями образования (рис. 1.1).

Для магматических горных пород характерны скопления полезных ископаемых в виде:

штоков – больших тел с весьма неправильными очертаниями; куполов (лакколитов),

линз – округленных или овальных тел с уменьшением толщины к краям,

жил – трещин в земной коре, заполненных минеральным веществом,

массивов – интрузивных тел с весьма большими размерами;

гнезд (схема г) – скоплений различного размера и неправильной формы, неравномерно распределенных во вмещающих породах;

столбов – залежей, вытянутых в одном направлении.

Месторождения, приуроченные к осадочным породам, чаще всего залегают в виде пластов (схема а) – плитообразных минеральных тел большого протяжения, ограниченных приблизительно параллельными поверхностями – плоскостями напластований. Встречаются также линзы, гнезда, реже штоки (соль, гипс).

Для определения положения месторождений в земной коре выделяют основные элементы залегания:

простирание – направление горизонтальной линии, лежащей в плоскости пласта, жилы;

падение – наклон залежи, жилы, пласта к горизонтальной плоскости; угол падения – угол, образованный линией падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость.

Горные породы, непосредственно примыкающие к поверхности, ограничивающей полезное ископаемое, называют боковыми или вмещающими.

Породы, расположенные ниже залежи, образуют лежачий бок или почву, расположенные выше – висячий бок или кровлю.

Расстояние по нормали между боками (кровлей и почвой) дает истинную (нормальную) мощность m (м) залежи. Часто выделяют горизонтальную mг (м) и вертикальную мощность hв (м). Их соответственно измеряют по горизонтали и вертикали (схема а).

1.2. Объекты открытых горных работ

Месторождения полезных ископаемых, разрабатываемые открытым способом, отличаются весьма разнообразными условиями залегания, влияющими на выбор технических средств и порядок производства горных работ.

Типы месторождений различают по характерным признакам.

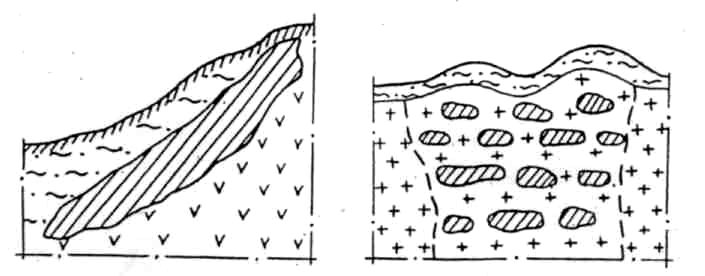

По форме выделяют залежи (рис. 1.1):

- изометрические – развитые примерно одинаково во всех направлениях: массивные залежи, штоки, гнезда, и т. п.;

- плитообразные – вытянутые преимущественно в двух направлениях при относительно небольшой мощности: пласты, пластообразные залежи, линзы:

- столбообразные и трубообразные – вытянутые в одном направлении (главным образом по падению) при сравнительно небольших, мало отличающихся друг от друга размерах в сечении;

- смешанные – представленные одновременно несколькими формами (например, пласты и линзы, столбы и жилы);

- сложные, когда трудно выделить преимущественное тяготение к одной из перечисленных групп, например, ветвящиеся жилы, вкрапленности, гнезда.

От формы залежи зависит форма карьерного поля.

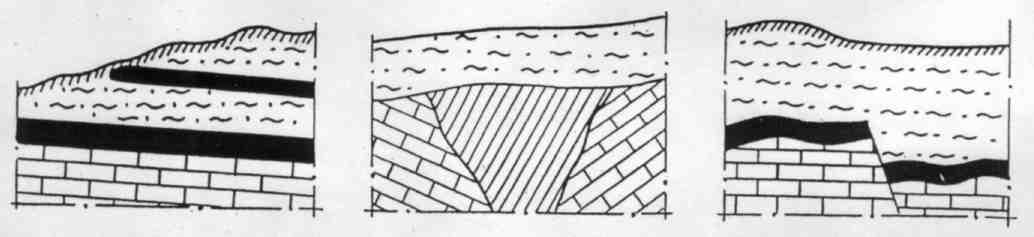

Рельеф поверхности может быть:

равнинным, (схема а); холмистым (схемы г, з),

представлен возвышенностью (схема в) или ее склоном (схема б),

наконец, залежь может находиться под водой.

Рельеф поверхности влияет на порядок разработки и выбор возможных средств механизации.

По строению различают [30]:

простые залежи с однородным строением без существенных прослоев и включений (схемы а, д, ж);

сложные залежи, содержащие прослои, пропластки, включения пустых пород и некондиционного полезного ископаемого, (схемы б, г, з);

рассредоточенные залежи, имеющие сложное строение, при котором кондиционное, некондиционное полезное ископаемое и пустые породы распределены в толще земной коры без определенной закономерности и четко выраженных контактов.

При разработке простых месторождений применяют валовый способ выемки. На сложных залежах необходима раздельная (селективная) разработка различных типов, сортов полезного ископаемого и пустых пород. Выбор валового или раздельного способа выемки на рассредоточенных залежах производят после детальной эксплуатационной разведки.

По углу падения выделяют залежи:

пологие, которые характеризуются горизонтальным или слабонаклонным (до 8–10°) залеганием (схемы а, г),

наклонные – с углами падения от 8–10 до 25–30° (схема ж),

крутые (крутопадающие) – с углами падения более 30° (схемы д, з),

сложного залегания – с переменным направлением падения, характерным для складок и разрывных тектонических нарушений.

При разработке горизонтальных и пологих залежей возможно складирование пустых пород в выработанном пространстве. В условиях наклонных залежей обычно не требуется выемка вскрышных пород со стороны лежачего бока залежи. При крутом падении необходимо производить разработку вмещающих пород как висячего, так и лежачего боков.

Мощность залежи определяет способ ее выемки. Условия и порядок разработки этих месторождений неодинаковы, поэтому численно различны и показатели одних и тех же классов мощности.

Горизонтальные и пологие месторождения классифицируют по вертикальной мощности залежи hв:

- весьма малой мощности – hв до 3–5 м;

- малой мощности – hв от 5 до 10–20 м;

- средней мощности – hв от 20 до 30–40 м.;

- большой мощности – hв более 40 м.

Наклонные и крутые месторождения классифицируют по горизонтальной мощности залежи mг:

- весьма малой мощности – mг менее 15–25 м;

- малой мощности – mг от 25 до 50–75 м;

- средней мощности – mг от 75 до 100–150 м;

- большой мощности – mг более 150 м.