- •1. Общие сведения о планете Земля

- •1.1. Рождение Земли

- •1.1.1. Место Земли во Вселенной

- •1.1.2. Происхождение Вселенной

- •1.1.3. Происхождение Солнечной системы

- •1.1.4. Аккреция Земли

- •1.2. Оболочки твердой Земли

- •1.2.1. Источники данных

- •1.2.2. Модель современной Земли

- •1.2.3. Земная кора

- •1.2.4. Мантия

- •1.2.5. Ядро

- •1.3. Гравитационное поле и изостазия

- •1.4. Геотермия

- •1.5. Геомагнетизм

- •1.6. Геохронология

- •2. Тектоника плит

- •2.1. Становление идей мобилизма в геологии

- •2.2. Литосфера и астеносфера

- •2.3. Деление литосферы на плиты и типы межплитовых границ

- •2.4. Кинематика плит

- •2.4.1. Постулаты кинематики плит

- •2.4.2. Относительные и абсолютные движения

- •2.4.3. Мгновенные и конечные движения

- •2.4.4. Описание движений плит

- •2.4.5. тройные сочленения и глобальная увязка движений плит

- •2.5. мантийная конвекция и движущий механизм тектоники плит

- •3.1. Формирование океанской литосферы

- •3.4. Магнитные аномалии океанов

- •3.5. Продвигающиеся рифты

- •4. Происхождение континентальной коры

- •4.2. Коллизия континентов

- •4.4. Формирование континентальной коры

- •5. Палеогеодинамика

- •5.2. Геодинамические обстановки и их индикаторы

- •5.3. Методы палеогеодинамических реконструкций

- •6.1. Энергия аккреции и гравитационной дифференциации

- •6.2. Энергия радиоактивного распада

- •6.3. Энергия приливного взаимодействия

- •Рекомендуемая литература

- •Содержание

превышает температуру плавления влажного перидотита, чем и объясняется существование в верхней мантии зон пониженных скоростей и повышенной электропроводности.

4.Лерцолитовые минеральные ассоциации недеплетированной верхней мантии включают шпинель и гранат. Эти минералы характерны для ксенолитов базальтов и глубинных кимберлитовых трубок.

5.На глубине 400 км происходят фазовые изменения мантии, при которых оливин принимает структуру шпинели, а пироксен – граната; на границе верхней и нижней мантии (670 км) шпинель и гранат принимают соответственно структуры ильменита и перовскита. Эти фазовые изменения вызывают значительное повышение плотности, обусловленное перестройкой атомного каркаса минералов, без какого бы то ни было изменения химического состава.

1.2.5. Ядро

Ядро – сфероид со средним радиусом 3486 км, поверхность которого (раздел Гутенберга) расположена на глубине 2891 км, занимает центральную часть Земли. Раздел Гутенберга выражается резким изменением всех параметров (скорости и условий распространения сейсмических волн, плотности, градиентов давления и температуры), откуда следует однозначный вывод о химической природе границы мантии и ядра.

Прямые сведения о составе ядра отсутствуют, поэтому для его определения, помимо уже упоминавшихся условий распространения сейсмических волн, используются косвенные данные из нескольких источников. Достоверно известно, что: 1) ядро является наиболее плотной оболочкой Земли; 2) внешнее ядро (до глубины 5150 км) находится в жидком состоянии, а внутреннее – в твердом. Таким образом, проблема определения состава ядра состоит в том, чтобы подобрать подходящее вещество, которое при высоком давлении обладало бы установленной плотностью, а также объяснить, почему внутреннее ядро остается твердым, неcмотря на его более высокую температуру по сравнению с внешним ядром.

Самая грубая оценка состава ядра может быть получена из хондритовой модели Земли (см. раздел 1.1.4), согласно которой

52

валовый состав гомогенной Земли до ее дифференциации на обо- |

||||||

лочки был близок к составу метеоритов-хондритов. Если из пер- |

||||||

вичного хондрита убрать силикаты, которые впоследствии пере- |

||||||

шли в кору и мантию и состав которых, заметим, известен гораздо |

||||||

определеннее, чем |

состав ядра, то по- |

|

|

|

а |

|

следнее должно состоять преимущест- |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

венно из железа с добавкой некоторых |

ó ðà |

|

ЖИДКОЕ |

|

||

других элементов: тем самым обеспечи- |

|

|

|

|||

вается близкое совпадение с плотностью |

Температ |

|

|

внутреннее ядро |

||

и другими наблюдаемыми параметрами |

мантия |

ТВЕРДОЕ |

||||

ядра. |

|

внешнее ядро |

||||

Есть еще один важный источник |

||||||

|

||||||

|

|

Ãëó áèíà |

|

|||

сведений, характеризующих ядро, – су- |

|

|

|

|||

ществование магнитного поля Земли, ко- |

|

|

|

À б |

||

торое, как будет показано в разделе 1.5, |

|

|

ЖИДКОЕ |

|

||

генерируется во внешнем ядре по прин- |

ó ðà |

|

|

|

||

ципу работы динамомашины, приводи- |

Т емперат |

|

|

внутреннее ядро |

||

мой в движение перемещением жидкос- |

мантия |

ТВЕРДОЕ |

||||

ти (конвекцией). |

|

|||||

|

внешнее ядро |

|||||

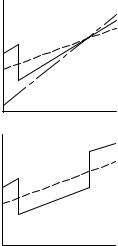

Наиболее простая модель (рис. |

||||||

|

||||||

|

|

|

|

|||

1.2.5.1, а) предполагает химически одно- |

|

|

à ëó áèíà |

в |

||

родное ядро, состоящее из вещества, |

|

|

|

|||

температура плавления которого возрас- |

ðà |

|

ЖИДКОЕ |

|

||

тает с глубиной вследствие повышения |

|

|

|

|||

Т емперат у |

|

|

внутреннееядро |

|||

давления быстрее, чем действительная |

|

|

||||

температура. На границе мантии и ядра |

мантия |

ТВЕРДОЕ |

||||

температура плавления падает в резуль- |

внешнее ядро |

|||||

тате перехода от силикатов к железу. |

|

|

|

|

||

При условии, что кривая температуры |

|

|

à ëó áèíà |

|

||

плавления в ядре круче температурного |

Рис. 1.2.5.1. Объяснение |

|||||

градиента, жидкое состояние там долж- |

существования твердого |

|||||

но смениться на твердое; это и опреде- |

внутреннего и жидкого |

|||||

лит границу между внешним и внутрен- |

|

внешнего ядра Земли |

||||

ним ядром. |

|

(объяснение в тексте). |

||||

Однако такое объяснение входит в |

|

|

|

|

||

противоречие с фактом существования магнитного поля Земли, |

||||||

для генерации которого температурный градиент в ядре должен |

||||||

быть по меньшей мере адиабатическим, в противном случае во |

||||||

внешнем ядре не будет поддерживаться конвекция, необходимая |

||||||

для |

возбуждения |

|

|

|

магнит- |

|

|

53 |

|

|

|

|

|

ного поля и его короткопериодных вариаций. Адиабата в однородном железном ядре будет круче, чем кривая температуры плавления (рис. 1.2.5.1, б). Иными словами, упрощенные оценки температуры в ядре были субадиабатическими (линия В), а линия A отображает минимальный температурный градиент, необходимый для существования конвекции во внешнем ядре. Однако взаимное расположение кривой температуры плавления однородного железного ядра и линии А на рис. 1.2.5.1, б ясно показывает, что внутреннее ядро в этом случае должно быть жидким, а внешнее – твердым, в полную противоположность тому, что наблюдается в действительности.

Таким образом, упрощенная модель однородного по химическому составу ядра оказалась несостоятельной и была отброшена. Более вероятная ситуация изображена на рис. 1.2.5.1, в. Показанная схема соответствует представлению, что внутреннее и внешнее ядро имеют, по-видимому, несколько различный химический состав и потому разные температуры плавления. При этом как внутреннее, так и внешнее ядро должно содержать в качестве основного компонента железо, как следует из хондритовой модели Земли, поскольку для генерации магнитного поля все ядро должно быть хорошим проводником, а другого достаточно распространенного на Земле элемента (вспомним, что ядро включает в себя треть массы нашей планеты), кроме железа, просто не существует.

Как было показано выше (см. рис. 1.2.2.2), плотность внутреннего ядра изменяется в интервале 13,8 – 14,3 г/см3. Согласно результатам лабораторных экспериментов, в ходе которых создавались нужные давления (около 350 ГПа), эти значения плотности слишком велики для чистого железа. Единственно возможный дополнительный компонент, достаточно распространенный и имеющий подходящую плотность, – это никель, образующий, очевидно, во внутреннем ядре сплав с железом, как в железных метеоритах. Содержание никеля во внутреннем ядре составляет, по аналогии с метеоритами, 10 – 20%.

В то время как на внутреннее ядро приходится лишь 2% всей массы Земли, внешнее ядро имеет гораздо бoльшие объем и массу (29%). Его плотность изменяется в интервале 10,0 – 11,4 г/см3 (см. рис. 1.2.2.2). Лабораторные эксперименты показывают, что при давлениях около 140 ГПа, характерных для границы мантии и ядра, плотность чистого железа составляет около 11 г/см3.

54