metodichka_ananv

.pdfII Структура, содержание и основные задачи курса «архитектурная графика»

Основная задача курса научить абитуриентов наиболее точно передать свой архитектурный замысел графическими средствами. Четко и ясно передать архитектурную форму, выявить ее при помощи линии, штриховки, заливки и других графических средств. Показать из каких материалов она будет выполнена, вписать форму в окружающую среду, выявить ее масштабность. Прибегнуть к самому наглядному способу графического изображения перспективному рисунку.

Для решения данных задач необходимо пройти несколько этапов, состоящих в изучении нижеуказанных тем.

II.1. Тема 1.

Линии

С незапамятных времен линия является одним из основных средств передачи информации. С развитием эволюции значение линии не уменьшилось. Наоборот, возникло большое разнообразие линий, передающих различный смысл и характер изображаемого предмета. Архитектурный рисунок основывается на линии. Поэтому необходимо изучить несколько видов линий и научиться их проводить по возможности сразу, желательно без исправлений. Для этого из инструментов будет выбрана гелиевая или шариковая ручка, исключающая всевозможные неточности и исправления. Все начинается с соединения двух точек одной линией, затем с проведения параллельных линий как вертикальных, так и горизонтальных. Линии проводятся с одним интервалом. Затем переходят к круговым линиям и линиям с изменяющейся толщиной. На данном этапе трудно понять и оценить красоту и изящество линий. Упражнения Вам могут показаться нудными и лишенными фантазии, однако, это не так. Вы должны сконцентрироваться и проявить максимум терпения и настойчивости. Необходимо осознать цель данных упражнений, они направлены на тренировку глазомера и мышц руки. В любом случае не стоит отчаиваться, если у Вас в начале ничего не выйдет. Это нормально и закономерно. Закономерно и то, что после настойчивых упражнений результаты улучшатся. Советую первые свои упражнения не выбрасывать. Оставьте их и сравните с результатом после прохождения курса. Вот тогда Вы увидите явный прогресс.

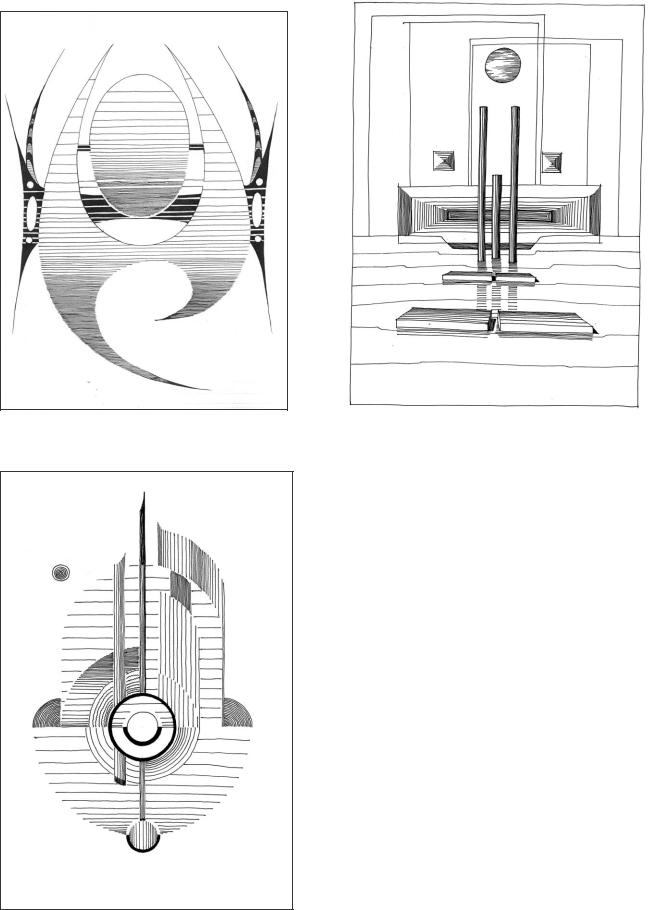

Рассмотрим некоторые упражнения на примере иллюстраций (рис. II.1.1. – II.1.28)

33

Рис .II.1.1

Рис .II.1.2

Для начала попробуем просто соединить две точки одной прямой на одном листе. Получится хаотичный набор отрезков, которые будут «мешать» увидеть вторую точку. Однако с каждым новым отрезком расстояния между точками должно увеличиваться (рис .II.1.1).

Следующее упражнение (рис. II.1.2) – это проведение параллельных линий. Вдоль листа справа и слева поставим точки с интервалом 1 см и попробуем их соединить.

34

Рис .II.1.3

Данное упражнение несколько сложнее. Вдоль листа на расстоянии 1 см от длинной стороны проведем карандашом прямые линии. Задача состоит в следующем: поперек листа с интервалом 1-1,5 мм провести параллельные линии. Линии следует начинать и заканчивать на ранее размеченных карандашных линиях. Необходимо стараться выполнить это условие как можно точнее. В дальнейшем это нам понадобиться. Для того, чтобы не сбиваться рекомендуется провести карандашные направляющие линии с интервалом 3 – 5 см. В дальнейшем необходимость в направляющих линиях отпадет. Частые тренировки выработают соответствующий рефлекс. При удалении карандашных линий Вы увидите, что Ваши линии выстроились в ряд по некой «воздушной» линии, об этой линии речь пойдет дальше.

35

Рис .II.1.4

Проведение вертикальных линий ничем кроме направления движения не отличается от предыдущей работы. Кроме проведения параллельных линий на одинаковом расстоянии постарайтесь сохранять воздушную линию. Во время выполнения этих упражнений попытайтесь не помогать себе движением листа. Фиксируйте его левой рукой.

36

Рис .II.1.5

Затем приступаем к следующему упражнению (рис. II.1.6.). Поделим наш лист взаимоперпендикулярными осями на четыре равных части и попробуем провести параллельные линии под углом 45о. в каждом прямоугольнике. Очень важно не крутить лист. Желательно поучиться проводить линии в любом направлении. Расстояние между линиями равно 1,5 – 2 мм. Желательно, чтобы на осях окончания и начало следующих линий совпадали.

Следующее упражнение (рис. II.1.5.) на смену направления линий с использованием различного интервала. Очень хорошо заметно как меняется форма с изменением интервала. Хорошее упражнение для самоконтроля. Сразу видно какие лини хорошо получаются.

Рис .II.1.6

37

а

а |

|

|

|

|

а |

а |

а |

|

|

Рис .II.1.7 |

|

Итоговое упражнение в разделе «Линия». Здесь Вы сможете проверить и |

|||

укрепить навыки, полученные ранее. Разобьем наш лист на 6 квадратов со |

|||

стороной «а» Линии проводить не станем, только в вершинах поставим точки. |

|||

Наша задача заключается в соединении сторон больших квадратов, то есть мы |

|||

|

|

соединяем три точки (см. рис. 83). Затем проведем в |

|

|

|

них диагонали и получим геометрические центры. |

|

|

|

Через них проведем параллельные сторонам |

|

|

|

квадрата линии и разделим стороны на 2 равные |

|

|

|

части (см. рис. 83а). В одном квадрате получено |

|

|

|

четыре квадрата с одной диагональю в каждой |

|

|

|

фигуре. Дальнейшие действия должны быть |

|

|

|

аналогичны первым. Желательно не автоматически |

|

Рис. 83 |

Рис. 83а |

наращивать квадратики, а создать какую либо |

|

|

|

композицию, основанную на модульной сетке. |

|

38

Рис .II.1.8

Рис .II.1.10

Рис .II.1.9

Рис. II.1.8. На основании выполненных упражнений постараемся выполнить композицию из горизонтальных параллельных линий. Обратите внимание на контур в верхней части композиции и на отсутствие такового в нижней чести рисунка. Вверху из-за контура появляется жесткость формы, а внизу легкость из-за его отсутствия. Возникает эффект «воздушной» линии. Все изображение держится на горизонтальной оси, выполненной в технике «заливка». Белые горизонтальные линии, а так же круги с овалами облегчают восприятие сплошного черного. По краям находятся симметричные замыкающие элементы.

Рис. II.1.9. Эта композиция может иллюстрировать успокаивающее воздействие параллельных горизонтальных линий. Здесь так же используется отношение 3:5.

Рис. II.1.10. Эта композиция выполнена из чередования вертикальных и горизонтальных параллельных линий. Так же используется круговые линии с одинаковыми и меняющимися интервалом. Центр композиции выделен жесткой линией круга.

39

Рис .II.1.11

Рис .II.1.13

40

Рис .II.1.12

Наклонные линии передают динамику. Причем движение непосредственно связано с направлением. (см. рис. 84). Скорость движения вверх возрастает к вершине. При движении вниз скорость движения возрастает к основанию.

Рис. 84

Движение вниз показано на рисунке II.1.11. Скорость движения возрастает в правом нижнем углу. Для того, чтобы изобразить тематическую композицию «Камнепад» лучше выбрать это направление.

Рис. II.1.12. Если в композиции с наклонными линиями мы «утяжелим» верх тоном, то тем самым мы создадим эмоциональное напряжение. Обратите внимание на присутствие «Маяков», ряд кругов, расположенных на горизонтальной линии. В сравнении с ними хорошо читаются наклонные линии.

Рис. II.1.13. Общее движение вверх возможно передать взаимно перпендикулярными горизонтальными и вертикальными линиями. Несмотря на симметричность композиции происходит ощущение движения благодаря наклону, выбранному направлению и выделении заливкой сплошного черного круга.

Рис .II.1.14

Рис .II.1.15

Итоговые упражнения по теме наклонная линия. Создание композиций, основанных на использовании наклонных линий. В рисунке II.1.14 центр композиции утяжелен заливкой, к краям тон становится светлее и заканчивается тонкой линией. Общее направление движения вверх. Рисунок II.1.15 характерен использованием черного фона. Белое на черном всегда смотрится более эффектным. Огромное черное поле вокруг центра композиции создает эффект бесконечного пространства. Линия в верхнем левом углу удерживает всю композицию в равновесии.

41

Рис .II.1.16

Рис. II.1.16. Одно из сложных упражнении - круговые линии. Отработка движения по кругу меняя направление от периферии к центру и наоборот от центра к периферии. Из-за сложности упражнения возможно себе несколько помочь и первые упражнения проводить интервалом 3 – 5 мм. Этот интервал возможно разметить на радиусе. Очень важно правильно стыковать линии. Желательно это делать без следов. В демонстрируемом упражнении полностью избежать «узлов» на стыке линий не удалось. Внимательно выбирайте инструмент. Перед проведением новой линии обязательно протрите стержень.

Рис. II.1.17. В дальнейшем меняйте интервал. Лучше приблизится к 1,5-2 мм. И опять 2 направления: от периферии к центру и наоборот. Старайтесь провести дугу как можно дальше. Желательно руку вообще не отрывать.

Рис .II.1.17

42