- •Лекция 1. Основы теплофизики. Предмет строительной климатологии……………………………5

- •1. Методологические основы теплофизики…………………………………….……….……5

- •Лекция 2. Теплофизические свойства строительных материалов. Виды теплопередачи……….14

- •Теплопроводность………………………………………………………………………….15

- •Основы теплофизики. Предмет строительной климатологии

- •1. Методологические основы теплофизики

- •Основные понятия

- •3. Климатические факторы

- •Лекция 2

- •1. Теплофизические свойства строительных материалов

- •Виды теплопередачи

- •Теплопроводность

- •4. Теплоотдача излучением

Виды теплопередачи

Теплопроводность

Теплопроводность это теплообмен между частицами или элементами структуры материальной среды, находящимися в непосредственном соприкосновении друг с другом. Передача тепла происходит от более теплых слоев (поверхностей) к холодным. В теории теплопроводности пренебрегают (виду малости частиц и расстояний между ними) корпускулярным строением вещества, считая его сплошной средой.

Количество тепла при неизменном температурном перепаде (стационарный тепловой поток), проходящее через единицу площади согласно уравнения Фурье составит

![]() , (2.8)

, (2.8)

где

![]() - изменение (градиент) температур по

толщине в направлениих.

- изменение (градиент) температур по

толщине в направлениих.

Знак (-) в формуле показывает, что тепловой поток направлен в сторону понижения температуры.

При неустановившихся условиях (нестационарный поток) количество тепла, распространяющееся в направлении х изменяется, что связано с поглощением и отдачей тепла частицами материальной среды при изменении температуры с течением времени. В таком случае изменение потока находится дифференцированием предыдущего выражения

![]() . (2.9)

. (2.9)

Изменение потока тепла пропорционально теплоемкости материала сρ и может быть выражено зависимостью

![]() или

или ![]() (2.10)

(2.10)

При отсутствии внутренних источников и стоков тепла изменение величины теплового потока связано только с поглощением тепла материалом и потому последние два выражения (3.9и 3.10) равны между собой

![]() . (2.11)

. (2.11)

При неустановившемся распространении тепла по всем трем осям координат дифференциальное уравнение приобретает вид:

![]() , (2.12)

, (2.12)

где

![]() - оператор Лапласа.

- оператор Лапласа.

В стационарных

условиях теплопередачи изменение

температуры во времени не происходит

(![]() ),

тогда уравнение Лапласа имеет вид

),

тогда уравнение Лапласа имеет вид

![]() . (2.13)

. (2.13)

При двумерном распространении тепла уравнение выглядит

![]() . (2.14)

. (2.14)

Для одномерного распределения тепла

![]() . (2.15)

. (2.15)

Конвекция

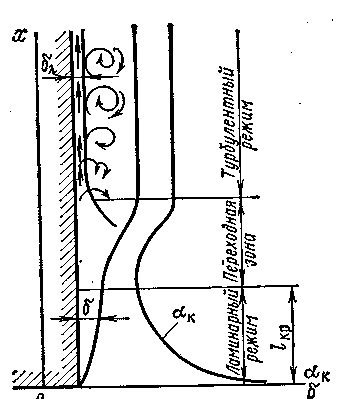

Конвекция – теплообмен движущимися массами воздуха у нагретых или охлажденных поверхностей. У нагретых воздух [2] поднимается вверх, а у холодных опускается вниз. В потоке около вертикальной поверхности образуется пограничный слой, толщина которого (см. рис. 2.1) возрастает по направлению движения. В инженерных расчетах принимается свободная конвекция за счет естественных сил.

По высоте можно

выделить три условных зоны. У

пола располагается зона ламинарного

потока.

Длина єтой

зоны (при

температуре внутреннего воздуха

![]() = 20оС)

равна

= 20оС)

равна

![]() .

Среднее значение коэффициента

конвективного обмена в пределах этой

зоны составляет

.

Среднее значение коэффициента

конвективного обмена в пределах этой

зоны составляет![]() .

Здесь

.

Здесь![]() -

коэффициент конвективного теплообмена,

равный тепловому потоку, приходящемуся

на единицу поверхности в единицу времени

при разности температур между воздухом

и поверхностью 1оС.

-

коэффициент конвективного теплообмена,

равный тепловому потоку, приходящемуся

на единицу поверхности в единицу времени

при разности температур между воздухом

и поверхностью 1оС.

Затем происходит

нарушение ламинарного течения, в

переходной зоне появляются поперечные

движения воздуха. В третьей по высоте

зоне устанавливается турбулентный

режим. Для турбулентной зоны коэффициент

конвективного теплообмена не зависит

от высоты и его величина определяется

как

![]() .

.

Рис. 2.1 – Пограничные

слои при свободной конвекции (![]() -

толщина ламинарного подслоя) [2]

-

толщина ламинарного подслоя) [2]

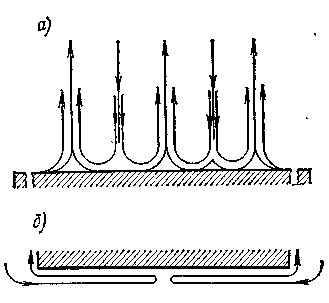

Для горизонтальной поверхности закон распределения тот же, но меняются численные коэффициенты:

горизонтальная, обращенная вверх нагретая - 2,26, охлажденная – 1,16;

горизонтальная, обращенная вниз нагретая – 1,16, охлажденная – 2,26.

В случае, если

поверхность горячая обращена вверх

или холодная поверхность вниз, то

наблюдается “сахар-эффект”. Воздух

(см. рис. 2.2а) опускается по границам

шестигранников и поднимается в их

центрах. За счет сложностей подвода

воздуха к центральной части при увеличении

размеров горизонтальной поверхности

средний коэффициент

![]() уменьшается.

уменьшается.

Рис. 2.2 – Движение воздуха при свободной конвекции около горизонтальной нагретой поверхности, обращенной нагретой стороной вверх (а) и вниз (б) [2]

У горизонтальной поверхности, обращенной вниз или холодной, обращенной вверх, движение воздуха происходит по схеме, представленной на рис. 2.2.б

Здесь также с

увеличением площади поверхности

осложняется подвод тепла и среднее

значение

![]() уменьшается.

уменьшается.

В инженерных расчетах для определения количества тепла Qк, Вт, используется формула Ньютона

![]() , (2.16)

, (2.16)