- •Искусство высокого и позднего возрождения

- •План темы:

- •Искусство Венеции

- •Искусство высокого возрождения

- •Искусство флоренции

- •Искусство венеции

- •И Тициан Вечеллио, «Святой Себастиан» ( ок. 1570 г.) скусство позднего возрождения

- •Общая характеристика

- •Искусство венеции

- •Тест-контроль:

- •Установите соответствие между скульптурами Микеланджело и их названиями:

- •Укажите, фрагментом какой монументальной работы Рафаэля Санти является данное изображение:

- •Укажите автора данного произведения:

- •Укажите автора данного произведения:

- •Укажите название данного произведения:

-

Искусство венеции

Богатая и могущественная, сильная своими международными связями, Венеция дольше других областей Италии смогла сопротивляться экономическому кризису и реакции в области политической жизни и культуры. Во второй половине XVI века Венеция — единственный из крупных итальянских городов — сохраняет республиканский строй. Вынужденная вести на протяжении всего столетия длительные тяжелые войны с Германской империей, Францией и Турцией, она становится последним оплотом независимости и свободы. С середины XVI века в Венецию стекаются представители наиболее прогрессивных сил Италии. Сохранившиеся здесь свободомыслие и относительная терпимость привлекают сюда гуманистов, ученых, вынужденных искать убежища от преследований инквизиции. В этот период Венеция становится главным очагом Позднего Ренессанса.

В середине XVI столетия венецианская живопись по-прежнему находится в цветущем состоянии, однако, характер ее меняется. Отчетливо сказавшиеся уже в позднем творчестве Тициана изменения еще сильнее дают себя знать в произведениях выступивших в середине столетия двух молодых художников — Веронезе и Тинторетто. Очень различные по мироощущению и характеру дарования, оба они решительно отступили от классических принципов Высокого Возрождения. Идеальный мир равновесия и гармонии уступил в их произведениях место новому, сложному, богатому контрастами миру.

Паоло Кальяри, прозванный Веронезе (1528—1588), — художник праздничной, нарядной и богатой Венеции. Это мастер больших алтарных картин и монументальных росписей, в которых главным действующим лицом является блещущая разнообразием красок шумная и подвижная толпа его сограждан. В искусство Венеции он внес чуждый ему дотоле декоративный размах, сложные ракурсы, контрапосты. Религиозные картины этого мастера носили настолько светский характер, что это даже навлекло на него недовольство инквизиции. Вместе с тем в его творчестве занимают большое место мифологические сюжеты, аллегории, портреты, пейзаж. Веронезе — один из самых блестящих колористов Венецианской школы. Его картины, в которых преобладает холодноватая, серебристая гамма тонов, отличаются изысканной рафинированностью красочных сочетаний.

Д

Паоло

Веронезе, «Искушение святого Антония»

(1553 г.)

Одной из ранних работ художника является «Искушение Святого Антония». К известной библейской теме обращались многие художники от Возрождения и до более позднего периода. Пластически ясная проработка фигур сближает эту картину, как и все ранние работы Веронезе, с искусством Высокого Возрождения. Однако внешняя театральность движений персонажей в значительной мере лишает их той внутренней силы, того подлинного величия, которые отличают героев монументальных композиций раннего и Высокого Возрождения от Мазаччо и Кастаньо до «Афинской школы» Рафаэля и потолка Сикстинской капеллы Микеланджело.

В 1553 году Веронезе получил приглашение приехать в Венецию для участия в работах по украшению палаццо Дожей, в которой должны были быть исполнены декоративные росписи, где под видом сюжетов из мифологии или в аллегорической форме прославлялась Венеция, ее могущество и благосостояние. Хотя Веронезе и был привлечен к работе в качестве помощника, фактически он стал главным художником. Исполненные им в технике масляной живописи на холсте плафоны и декоративные панно имели успех и принесли ему известность.

Спустя два года, в 1555 году, Веронезе, после кратковременного пребывания в Вороне, вновь получает несколько заказов в Венеции и перебирается сюда уже окончательно. Самой значительной из выполненных в это время работ является роспись в церкви Сан Себастиано на сюжеты из библейской истории Эсфири (1555— 1556 гг.). Динамичность композиций, смелые декоративные решения свидетельствуют о зрелости мастера. Особенно выделяется необычностью композиции плафон «Триумф Мардохея».

Шумный успех этой росписи, а также победа, одержанная Веронезе в 1557 году в конкурсе на проект декорировки библиотеки Сан Марко, окончательно упрочили славу молодого художника. С этого времени он получает множество заказов.

Пребывание в Венеции плодотворно сказалось на творчестве Веронезе. Здесь он познакомился с блестящей живописью венецианской школы, и в первую очередь с произведениями Тициана, которые произвели на него сильнейшее впечатление. Под влиянием живописи позднего Тициана Веронезе усваивает широкую, свободную манеру письма, которая становится характерной для его произведений.

Полного расцвета творчество Веронезе достигает в 1560-х годах. В этот период произведения его приобретают тот выраженный светский характер, который так показателен для художника. Образы реальной жизни, современные костюмы, богатая венецианская архитектура превращают теперь его картины и росписи в изображение современной Венеции. При этом отличительными чертами произведений Веронезе становятся бьющая через край жизнерадостность, искрящееся веселье.

Особенно охотно писал художник сюжеты с изображением пиров и празднеств. Возможно, что в них отразились впечатления тех пышных карнавалов и праздников, которые продолжали справлять в Венеции, несмотря на запреты церкви. К числу ранних работ этого типа принадлежит огромный «Брак в Кане» (6,6 х 9,9 м), написанный для трапезной монастыря Сан Джордже Маджоре (1562— 1563 гг.). Уже здесь проявляются типичные для зрелого творчества Веронезе черты — стремление к жанровости, активизация второстепенных персонажей, чрезвычайное обилие фигур, богатство красок. Действие происходит в огромном мраморном дворце величественной палладчанской архитектуры. За столами, заставленными яствами, пируют нарядно одетые гости, множество слуг снуют вокруг, музыканты услаждают слух пирующих, а позади, на открытой террасе дворца, толпится венецианский люд. Несмотря на обилие действующих лиц, картина легко обозрима благодаря стройности композиционного построения.

В первой половице 1560-х годов Веронезе исполнил роспись в построенной Андреа Палладио для патрицианской семьи Барбаро вилле в местечке Мазер. Здесь художник дал волю своей неистощимой фантазии. Плафоны и своды виллы украшают парящие в небесах античные божества, в то время как стены комнат покрывают изображения из реальной жизни. Так, в одном из люнетов появляется за балюстрадой написанного балкона хозяйка дома в сопровождении старой служанки, здесь и там выглядывают из-за написанных занавесей слуги, возникают пейзажи с озерами среди холмов и гор. Непринужденность, изящество. легкость исполнения, свежесть и новизна мотивов делают эту роспись одним из самых выдающихся светских декоративных ансамблей XVI века.

Перенесение событий священной истории в обстановку современной Венеции характеризует многие произведения художника, выполненные в 1570-х годах. Таковы «Пир у Симона Фарисея» (1570 г.), цикл картин для семьи Куччина (1571 г.), «Пир в доме Левия» (1573 г.). Именно из-за слишком светской трактовки этой последней картины у художника и возникли неприятности с инквизицией, которые, впрочем, были быстро улажены. В тот момент инквизиция еще не обладала в Венеции таким могуществом, какое она приобрела в других районах Италии.

В 1571 году Веронезе откликнулся на последнюю большую победу Венеции над турецким флотом в битве при Лепанто картиной, посвященной этому событию (1571 г.). В ее нижней части на фоне далекого морского пейзажа, залитого лучами солнца, представлено сражение венецианских и турецких галер. Вверху, в небесах, коленопреклоненная женщина с кинжалом в руке, олицетворяющая Венецию, просит защиты божественных сил.

В 1580-х годах в творчестве Веронезе появляются новые черты. Декоративная эффектность и нарядная праздничность картин предшествующей поры сменяются теперь большей успокоенностью, сдержанностью, простотой. Правда, к этому времени относится одна из самых пышных декоративных композиций художника — плафон зала Большого Совета палаццо Дожей «Триумф Венеции» (1580— 1585 гг.). в котором аллегорические и мифологические персонажи появляются в облаках над головами зрителей в окружении нарядных венецианок ч венецианцев. Все же в большинстве картин этого периода исчезает обилие фигур, настроение ликующей праздничности сменяется сдержанной грустью. Все чаще обращается теперь художник к изображению сцен смерти, как например в драматическом «Распятии» (1580-е годы) или более элегичном «Оплакивании Христа» (между 1576—1582 гг.).

Творчество Веронезе завершает искусство Позднего Возрождения. Интерес художника к жанровым, индивидуальным, конкретным мотивам, его эффектные декоративные решения вплотную подводят его к проблемам искусства ХУП столетия.

В противоположность радостным, праздничным картинам и росписям Веронезе произведения его старшего современника Якопо Робусти, прозванного Тинторетто (1518—1594), проникнуты духом мятушимся и тревожным. Творчество Тинторетто сложно. Необычайно многогранный художник, в некоторых произведениях тесно соприкасавшийся с Тицианом и Веронезе, он гораздо острее, чем большинство его современников, чувствовал трагизм своей эпохи, и искусство его отразило близость грядущих перемен. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа сочетаются в творчестве Тинторетто с мистической экзальтацией и маньеристической изощренностью форм. Но как бы ни был иногда художник близок к характерным для позднего маньеризма приемам композиционного построения и трактовки фигур, все же экспрессия и подчеркнутый драматизм, глубина раскрытия психологических конфликтов выделяют работы Тинторетто на фоне современной ему живописи.

Темпераментные и страстные произведения Тинторетто проникнуты бунтарским духом. Многим обязанный тициановской школе, унаследовав лучшие традиции венецианского «золотого века», он дерзко восстал против устоявшихся канонов композиции, против господства симметрии и строгого равновесия, против привычного понимания пространства и света, против сложившейся живописной манеры. Тинторетто использовал чрезвычайно сложные ракурсы, контрапосты, в его произведениях предельно усилено впечатление пространства и глубины. Светотень приобретает совершенно новое значение, она является выразительным средством углубления сцены в духовном плане.

Не удивительно, что вокруг произведений Тинторетто разгорались страстные споры. Тем не менее, влияние художника было очень велико. Даже сам Тициан, резко осуждавший новшества Тинторетто, против воли поддался его влиянию в некоторых поздних работах.

Бунтарский дух и жажда самостоятельности, по-видимому, рано проявились в характере Тинторетто. Возможно, что отказ слепо покориться воле учителя привел к тому, что юный Якопо был вынужден покинуть мастерскую Тициана, пробыв в ней всего лишь несколько дней. Учился ли он еще у кого-нибудь, мы не знаем, но, несомненно, он с большим рвением изучал творения великих мастеров Возрождения, в первую очередь Тициана и Микеланджело. Работы его свидетельствуют о том, что он был хорошо знаком с главными художественными направлениями тогдашней Италии.

В 1539 году Тинторетто открыл свою мастерскую.

Первый шумный успех принесла ему картина

«Чудо святого Марка», написанная в

1548 году для Скуола ди Сан Марко. Сюжетом

ее послужила легенда об александрийском

рабе, тайно посещавшем, вопреки

запрещению, могилу святого Марка. За

это раба хотели подвергнуть жестокому

наказанию, однако внезапно спустившийся

с неба святой спас его от мучений.

Охваченные смятением язычники не посмели

более прикоснуться к своей жертве.

1539 году Тинторетто открыл свою мастерскую.

Первый шумный успех принесла ему картина

«Чудо святого Марка», написанная в

1548 году для Скуола ди Сан Марко. Сюжетом

ее послужила легенда об александрийском

рабе, тайно посещавшем, вопреки

запрещению, могилу святого Марка. За

это раба хотели подвергнуть жестокому

наказанию, однако внезапно спустившийся

с неба святой спас его от мучений.

Охваченные смятением язычники не посмели

более прикоснуться к своей жертве.

В этом произведении, пожалуй, наиболее последовательно воплотилось стремление Тинторетто объединить элементы венецианской и римской школ. Написанная в традициях венецианской живописи картина, колорит которой построен на контрасте красного и синего цветов и на сопоставлении больших красочных пятен, выдает вместе с тем несомненное влияние римско-флорентинского искусства. Многое здесь необычно для живописи Венеции: драматическая напряженность действия, возбужденные до преувеличения движения, наконец головокружительный ракурс фигуры святого. В «Чуде святого Марка» есть и прямые заимствования из произведений римских художников, в первую очередь Микеланджело. Таковы статуи на фронтоне виднеющегося в глубине храма, несомненно навеянные прославленными фигурами надгробий Медичи, карабкающиеся на подножие колонн любопытные зрители, сходные с аналогичными фигурами в фреске Рафаэля «Изгнание Илиодора», стремительно летящий вниз головой Марк, напоминающий фигуру Христа из только что завершенного Микеланджело «Обращения Павла» в капелле Паолина в Ватикане.

«Чудо святого Марка» поразило современников и вызвало много толков. Но хотя картина и не была признана всеми, успех ее все же был очень велик и обеспечил художнику новые заказы. Он выполняет работы для палаццо Дожей, делает картины и росписи для многих венецианских церквей, пишет портреты венецианских патрициев. Одновременно он начинает работать для цеховых организаций и филантропических братств (скуола ди Сан Рокко, скуола ди Сан Марко), которые впоследствии становятся его главными заказчиками.

Проявившийся в «Чуде святого Марка» бунтарский дух Тинторетто сказался и в картине «Введение во храм» в церкви Санта Мария дель Орто (1555 г.). Сюжет этот был одним из популярнейших в венецианской живописи. Художники — от Чима да Конельяно до Тициана — охотно использовали его для создания великолепного зрелища праздничной Венеции. Тинторетто привлекает иное. Он драматизирует рассказ. Этой цели служит необычная композиция картины. Отказавшись от традиционного расположения фигур и масс параллельно плоскости холста, он разворачивает действие на асимметричной полукруглой лестнице, поднимающейся прямо от нижнего края картины. Выбрав низкую точку зрения, Тинторетто помещает на первых ступенях изображенные крупным планом фигуры нищих, женщину с девочкой, еще одну женщину. Лишь в глубине справа вырисовывается на фоне неба маленькая фигурка Марии, совершающей трудное восхождение по крутым ступеням. Но хотя она не находится ни на переднем плане, ни в центре картины, расположение фигур, жесты и взоры присутствующих, диагонально перерезающая композицию граница света и тени неуклонно подводят к ней взгляд зрителя. Драматизация рассказа, смещение логического центра, подчеркнутая асимметрия композиции — все было ново и непривычно в этой картине. Не удивительно, что мнения о ней разошлись. Одни видели в ней новое слово искусства, другие — дерзкое нарушение его освященных традицией законов.

Работы 1550-х годов отражают широту творческого диапазона художника. В ряде картин Тинторетто обращается к излюбленному мотиву венецианской живописи — изображению нагого женского тела в окружении пейзажа. Тема чувственной земной красоты звучит в картине «Спасение Арсинои» (1555—1560 гг.). Сюжетом ее послужила написанная по мотивам рассказа древнеримского писателя Лукана французская средневековая повесть о похищении рыцарем Ганимедом заточенной в темнице принцессы Арсинои. Сумерки. У подножия массивной каменной башни качается на мутно – зеленых волнах гондола. Рыцарь принимает в объятия спускающуюся по веревочной лестнице Арсиною. Сидя на борту лодки, снимает с ног цепи служанка, на корме склонился над веслом гребец. В густой тени, падающей от башни, поблескивает доспех рыцаря и белеют нагие тела женшин. Лишь виднеющаяся справа узкая полоска неба озарена неярким зеленоватым светом, блики которого дробятся на зыбкой поверхности моря.

М ногое

в этой картине говорит о влиянии

маньеризма — удлиненность женских

тел, их причудливые, змеящиеся очертания,

прихотливая игра линий, ограниченность

глубины пространства, высоко поднятый

горизонт. Но, используя эти приемы,

Тинторетто подчиняет их своему замыслу.

Волнистые контуры фигур, извивающиеся

линии чернеющих на нагих телах железных

цепей, круто изогнутый борт лодки,

горбатые гребни пенящихся волн создают

беспокойный колеблющийся ритм,

соответствующий романтической

взволнованности повествования.

ногое

в этой картине говорит о влиянии

маньеризма — удлиненность женских

тел, их причудливые, змеящиеся очертания,

прихотливая игра линий, ограниченность

глубины пространства, высоко поднятый

горизонт. Но, используя эти приемы,

Тинторетто подчиняет их своему замыслу.

Волнистые контуры фигур, извивающиеся

линии чернеющих на нагих телах железных

цепей, круто изогнутый борт лодки,

горбатые гребни пенящихся волн создают

беспокойный колеблющийся ритм,

соответствующий романтической

взволнованности повествования.

Тинторетто,

«Даная» (1580 г.)

50-е годы были годами исканий. С середины 60-х годов наступает творческая зрелость художника. Искусство Тинторетто становится более строгим и сдержанным. В произведениях его исчезают внешняя аффектация и театральность. Сложные ракурсы и необычные эффекты перспективы более не привлекают его. Однако композиции Тинторетто не утрачивают от этого динамичности. Большую роль в них начинают играть контрасты масс света и тени. Изменяется и живописная манера художника. На смену большим цветовым пятнам приходит огромное разнообразие мазков, создающих неуловимые переходы то приглушенных, то вдруг ярко вспыхивающих цветов.

Одним из самых замечательных произведений этой поры является «Тайная вечеря» в церкви Сан Тровазо (1566 г.). Тема «Тайной вечери» проходит через все творчество Тинторетто. Не менее восьми раз обращался он к ней в разное время. Ранний вариант ее — в церкви Сан Маркуола (1547 г.) — еще близок к традиционному решению: обстановка богатого дома, длинный стол, параллельный картинной плоскости, симметрично расположенные фигуры, сидящий на переднем плане Иуда с кошельком в руке. Все изменилось в картине из Сан Тровазо. Действие происходит в мрачном полуподвальном помещении бедной таверны, свет в которую лишь скудно проникает из глубины. За- небольшим квадратным столом сидят на простых соломенных стульях бедно одетые люди. Помещенный под углом к картинной плоскости стол, в беспорядке расположившиеся вокруг апостолы и Христос, непринужденность жестов и движений создают впечатление как бы случайно увиденной зрителем сцены. С поразительной экспрессией передает Тинторетто смятение учеников, испуг словно затаившегося Иуды. Драматизм этой сцены еще более усиливается благодаря будничности окружения и вплетенным в композицию обыденным жанровым мотивам, как например опрокинутый стул, подбирающаяся к еде кошка, присевшая на ступенях лестницы женщина с прялкой.

Э

Тинторетто,

«Похищение тела святого Марка из

Александрии» (1566 г.)

В 1560-х годах завязываются прочных связи Тинторетто с братством Сан Рокко, для которого он работал до конца своих дней. В 1564 году, сделав безвозмездно роспись плафона одного из залов верхнего этажа дома братства, он получил заказ на украшение всего помещения. С лихорадочной быстротой, захваченный грандиозностью замысла, он пишет одну за другой огромные картины. Самые вдохновенные произведения последних десятилетий связаны с этим циклом.

Картины скуола ди Сан Рокко яснее всего позволяют проследить формирование стиля позднего Тинторетто. Если ранние произведения художника характеризуются стремлением к передаче пластической мощи фигур и предельной драматизации действия, концентрирующегося вокруг главного героя повествования, то в 1570—1580-х годах в картинах Тинторетто наблюдаются снижение героического начала, распыление, обесценение отдельной личности, растворение ее в людской толпе, в потоках света и тени, в окружающей среде.

Эти новые черты наиболее полно проявляются в поздних картинах, сделанных для скуола ди Сан Рокко, — в росписях нижнего зала. Лейтмотивом их становится единение человека и окружающего его мира. Рядом с произведениями более ранней поры картины нижнего зала скуола ди Сан Рокко производят впечатление умиротворенности. Мы не найдем в них ни былого драматизма, ни мятущейся людской толпы, ни перерезающих композицию диагоналей. Главным становится теперь изображение природы, органической частью которой является человек. Ощущение слияния человека и природы с поразительной силой воплощено в картинах «Бегство в Египет» и «Мария Египетская».

В 1594 году, незадолго до смерти, Тинторетто закончил большую «Тайную вечерю» для церкви Сан Джордже Маджоре. Возвратившись к теме, много раз привлекавшей его, он решает ее иначе, чем раньше. Не драматический конфликт, не раскрытие предательства являются содержанием картины. Рядом, бок о бок. в ней проходят две темы. В этой таверне, где на столах лежат груды еды, где суетятся хозяин и слуги, где кошка заглядывает в корзину со съестным, совершается чудо. Вызванное словами Христа волнение апостолов, возникающие в мерцающем зеленовато-золотистом свете люстры призрачные тени ангелов, ощущение безграничности словно раздвигающегося пространства составляют контраст с жизненной убедительностью бытовой сцены. В этой попытке объединения реального и мистического Тинторетто близко подходит к противоречивой сложности формирующегося искусства ХVII века.

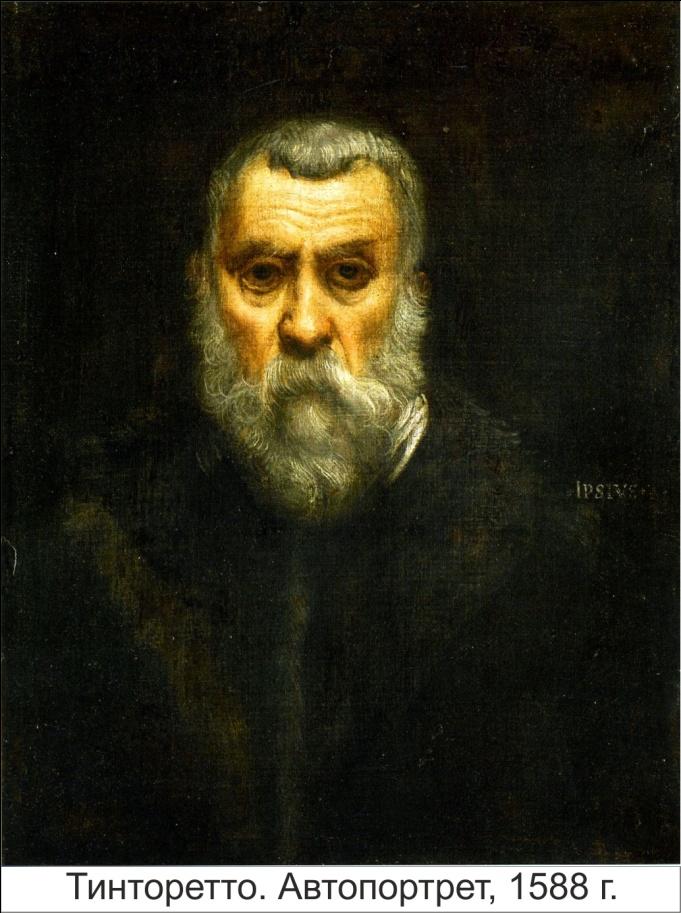

О все более углубляющемся расхождении позднего творчества Тинторетто с традициями классической поры Ренессанса говорит и исполненный в 1588 году «Автопортрет». Напрасно стали бы мы искать в нем черты величавости, внутренней уравновешенности, гармонии. Повернутое прямо в фас изможденное лицо старика мгновенно приковывает внимание зрителя каким-то особенным выражением глаз. Угасшие, лишенные блеска, они смотрят на нас отсутствующим, невидящим взором погруженного в себя человека, оставляя впечатление глубокой внутренней тревоги.

Тинторетто умер в 1594 году в возрасте 76 лет. В последние годы он был одним из самых прославленных художников Европы. Творчество ряда живописцев конца XVI века отмечено его влиянием. Ему многим обязаны не только непосредственно соприкасавшиеся с ним художники, как, например, Эль Греко, но и художники следующей эпохи, мастера искусства XVII века.