- •Лекция 1. Среда обитания (2 ч)

- •Определение среды обитания.

- •2. Отношение общества к среде обитания.

- •3. Сохранение устойчивости среды обитания. Концепция устойчивого развития.

- •30.01.2012, 19:49 Новость дня

- •Самые “грязные” белорусские города

- •От чего зависит качество воздуха?

- •Где воздух взят под наблюдение?

- •Как вредные вещества влияют на здоровье?

2. Отношение общества к среде обитания.

Одной из глобальных проблем развития мировой экономики является – экологическая проблема, которая порождена активной хозяйственной деятельностью человека и имеет два аспекта. Первый связан с загрязнением природной среды производственными и бытовыми отходами; второй – с истощением ее ресурсов вследствие их хищнического использования людьми. Причины варварского отношения к природе в обоих случаях одинаковы – стремление сэкономить деньги за счет «даровых» ее благ, главным из которых является способность окружающей среды к естественному воспроизводству своих элементов и самоочищению. Однако возможности того и другого не безграничны, в то время как масштабы деятельности человека и его вторжения в природу до настоящего времени предела не знают. В результате наступает момент, когда окружающая среда не может справиться с последствиями вторжения в нее человека и начинает деградировать.

В наши дни в отравлении природной среды участвует до 100 тыс. химических веществ (химикаты, пестициды, кормовые добавки, косметические, лекарственные и другие препараты). Особо опасное воздействие вызывают фреоны. В результате их воздействия защитный слой атмосферы сократился на 2-5%. Одним из главных последствий экологического кризиса является уменьшение биологического разнообразия живых организмов. За последние 200 лет на планете исчезли 900 тыс. видов растений и животных.

Сегодня экологическая проблема может рассматриваться в трех основных аспектах.

Во-первых, нарушение целостности атмосферы планеты, обусловленное следующими причинами: загрязнением воздушной среды твердыми, жидкими и газообразными отходами производственно-хозяйственной деятельности; повреждением озонового слоя планеты, глобальным потеплением климата. Эту опасность усиливает неконтролируемый рост энергопотребления, в том числе в развивающихся странах (в первую очередь в Ките и Индии, значительно расширяющих свое промышленное производство).

Высокое загрязнение ряда регионов Европы и Америки приводит к новому социальному явлению – увеличению оттока населения из них. В 1994 г. страны мирового сообщества, объединившись в решении этой проблем заключили Рамочную конвенцию о том, что количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, в будущем не должно превышать уровень 1990 г. Послабление было сделано для развивающихся стран, чтобы обеспечить им возможность промышленного роста. В декабре 1997 г. в японском городе Киото совещание стран, заключивших конвенцию, предложило подписать Протокол, согласно которому промышленно развитые государства к 2008-2012 гг. сократят свои выбросы в атмосферу не менее, чем на 5% по сравнению с уровнем 1990 г. Киотский протокол, ставший своеобразным приложением к Рамочной конвенции, возлагал на страны-участницы конкретные юридические обязательства и предусматривал ответственность за их невыполнение в виде крупных штрафов.

Парадоксально то, что охранять и рационально использовать природу чрезвычайно выгодно экономически. Эффективное решение проблемы охраны окружающей среды обеспечивает поддержание экологического равновесия на нашей планете, сохранение здоровья людей и укрепление международных экономических отношений. А отсюда возникает и дополнительная экономия средств. Но добровольно ни один субъект природу не охраняет и не восстанавливает. Причина состоит в том, что выгода от этого достается всем, а средства вкладывает только один, и его личные затраты не только не приносят выгоды, но и вообще не могут окупиться. Поэтому вопросами охраны природы, как правило, занимаются государство – с помощью экологического законодательства, которое в принудительном порядке под грозой штрафов и иных наказаний заставляет субъектов соблюдать установленные требования в этой области, а также специализированные организации, осуществляющие необходимые природоохранные мероприятия.

На международном уровне природоохранная деятельность координируется: декларацией об охране окружающей среды (принята в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 178 странами); решениями международных совещаний (например, Совещания стран мира в 1998 г. по итогам реализации упомянутой Декларации); двусторонними соглашениями отдельных стран.

Еще одна глобальная проблема мировой экономики – это проблема истощения природных ресурсов. Интенсивное развитие мировой экономики оказывает существенное влияние не только на экологию планеты, но и состояние природных ресурсов. Из всей получаемой мировой экономикой первичной энергии только около 14% производится с использованием возобновляемых ее источников (водные и воздушные потоки, приливы и отливы, биомасса, солнечная радиация, геотермальные ресурсы). Более 6% потребностей в энергии удовлетворяется с помощью АЭС, а остальные 80% сжиганием невозобновляемых природных ресурсов – нефти, угля и газа. Исчерпание запасов органического топлива затрагивает многие страны мира. Так, например, Мексика, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей нефти, может к 2030 г. превратиться в ее импортера. Об этом говорится в докладе Международного агентства по энергетике.

Человечество растет на 2% в год, удваиваясь каждые 35 лет. Производство пищи на Земле растет на 2,3% в год, удваиваясь каждые 30 лет. Численность человечества, как и всякого биологического вида, строго следует за изменением количества пищи, главного показателя биологической емкости среды. А она увеличивается не сама по себе, ее увеличивает человек, распахивая новые земли, выводя новые, более урожайные сорта, внося удобрения, применяя ядохимикаты. С каждым годом обеспечивать рост суммарного урожая становится все труднее. Опережающий рост вложений в производство продуктов питания ясно виден из того, что связанное с ним потребление энергии растет на 5% в год, с временем удвоения 14 лет; потребление воды возрастает на 7%, удваиваясь каждые 10 лет; производство удобрений тоже на 7% в год, а ядохимикатов – даже на 10% (таблица 2.).

Таблица 2. Прирост потребления ресурсов Земного шара, который приходится на один процент прироста продуктов питания, %

-

Потребление энергии

Производство удобрений

Использование ядохимикатов

Прирост пищи

5

7

10

1

Важной причиной обострения глобальных проблем является также варварское отношение человека к природе, которое больше всего проявляется в хищнической вырубке лесов, уничтожении естественных рек, создании искусственных водоемов, загрязнении вредными веществами пресной воды. Ежегодно в мире уничтожается 15 млн. га лесов, на одно посаженное дерево приходится 10 вырубленных, каждую секунду вырубаются леса площадью в футбольное поле.

Наиболее общей причиной обострения глобальных проблем, связанной с развитием технологического способа производства, является интенсивный рост в последние десятилетия народонаселения планеты, или так называемый демографический взрыв, который к тому же сопровождается неравномерностью роста населения в различных странах и регионах. Если за 1 млн. лет существования человеческой цивилизации население планеты достигло 1 млрд. чел., то увеличение его численности до 2 млрд. произошло через 120 лет, 3 млрд. – через 32 года (1960), 4 млрд. – через 16 лет., 5 млрд. – через 13 лет, 6 млрд. – через 11 лет, 7 млрд. – через 7 лет. Согласно прогнозам экспертов ООН к 2050 г. население Земли составит порядка 12-13 млрд. чел. Чтобы прокормить, одеть, обеспечить жильем постоянно растущее число людей, необходимо все время наращивать производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличивать объем добычи полезных ископаемых и т.д. Вследствие этого постепенно исчерпываются природные ресурсы, повышается средняя температура на Земле, загрязняется окружающая среда. Демографический взрыв вызывает обострение таких глобальных проблем, как продовольственная, экологическая, сырьевая, энергетическая.

Причиной обострения глобальных проблем, рассматриваемых с точки зрения вещественного содержания, является низкий уровень внедрения ресурсо- и энергосберегающих, экологически чистых технологий. Вследствие этого из природного вещества, которое вовлекается в процесс производства, форму конечного продукта приобретает только 1,5 % его общего объема. Так, ежегодно из недр планеты на каждого ее жителя добывается по 25 т руды, полезных ископаемых и строительных материалов (всего почти 160 млрд. т). Применение несовершенных технологий, в частности, сжигание нефти, угля и природного газа, привело к тому, что в 2007 г. в атмосферу было выброшено 6 млрд. т углекислого газа промышленного происхождения. Содержание углекислого газа в воздухе ежегодно растет на 0,5%, а за последние 150 лет оно выросло на 25%, причем на 12% – в последние 30 лет. Наибольший вред причиняют тепловые электростанции, которые работают на угле. Они составляют 75% всех имеющихся ТЭЦ и на их долю приходится треть всех выбросов углекислого газа. В пыле-газовых выбросах содержится более 1400 вредных для человека веществ.

Экологические проблемы Беларуси, связанные с добычей полезных ископаемых. В Беларуси наиболее распространен карьерный способ разработки минеральных ресурсов, особенно при добыче строительных материалов и другого нерудного сырья. За последние 15 лег разработано свыше 1000 карьеров. Около 600 из них рекультивировано или законсервировано. Карьерные разработки негативно воздействуют на атмосферу, поверхностный слой земли и водные горизонты.

Посредством буровых скважин в Беларуси производится разработка месторождений пресных вод и минеральных подземных вод, поваренной соли и нефти. В Беларуси пробурено более 2 тысяч глубоких скважин для поиска запасов нефти, в том числе 7 скважин глубиной свыше 5 тыс. метров. Самая глубокая нефтяная скважина (5420 м) пробурена в Светлогорском районе.

В

процессе эксплуатации месторождений

нефти наносится значительный вред

прилегающим к скважинам территориям.

Источником загрязнения помимо

нефтепродуктов являются отработанные

буровые растворы, загрязненные сточные

воды, которые попадают в местные водные

объекты.

В

процессе эксплуатации месторождений

нефти наносится значительный вред

прилегающим к скважинам территориям.

Источником загрязнения помимо

нефтепродуктов являются отработанные

буровые растворы, загрязненные сточные

воды, которые попадают в местные водные

объекты.

Подземный

(шахтный) метод разработки применяется

на Старобинском месторождении калийных

солей, где работают 4 рудника. Максимальная

глубина разработки (900 м) достигнута на

четвертом руднике. Используемая

система добычи калийных солей значительно

изменила природные ландшафты Солигорского

района. Здесь наблюдается просадка

земной поверхности, деформация пород

над горными выработками и под солевыми

отвалами, отмечается

повышенная

сейсмическая активность. К настоящему

времени на поверхности земли накопилось

около 700 млн. т твердых отходов в 4

солеотвалах высотой 110-120 м на площади

5 км2

и более 65 млн. т глинисто-солевых шламов

на площади 7 км2.

В различной степени негативное влияние

горные работы оказали на территорию

площадью 120-130 км2.

Подземный

(шахтный) метод разработки применяется

на Старобинском месторождении калийных

солей, где работают 4 рудника. Максимальная

глубина разработки (900 м) достигнута на

четвертом руднике. Используемая

система добычи калийных солей значительно

изменила природные ландшафты Солигорского

района. Здесь наблюдается просадка

земной поверхности, деформация пород

над горными выработками и под солевыми

отвалами, отмечается

повышенная

сейсмическая активность. К настоящему

времени на поверхности земли накопилось

около 700 млн. т твердых отходов в 4

солеотвалах высотой 110-120 м на площади

5 км2

и более 65 млн. т глинисто-солевых шламов

на площади 7 км2.

В различной степени негативное влияние

горные работы оказали на территорию

площадью 120-130 км2.

В

Беларуси имеется свыше 300 тыс. га (по

другим данным – 1 млн. га) выработанных

торфяников. Одним из наиболее перспективных

направлений использования выработанных

торфяных месторождений является их

повторное заболачивание. К началу 2005

г. под повторное заболачивание передано

около 40 тыс. га. Однако чтобы восстановить

экосистему требуются десятки лет, а на

полное восстановление болота необходимо

затратить в несколько раз больше средств,

чем было ранее затрачено на его разработку.

В

Беларуси имеется свыше 300 тыс. га (по

другим данным – 1 млн. га) выработанных

торфяников. Одним из наиболее перспективных

направлений использования выработанных

торфяных месторождений является их

повторное заболачивание. К началу 2005

г. под повторное заболачивание передано

около 40 тыс. га. Однако чтобы восстановить

экосистему требуются десятки лет, а на

полное восстановление болота необходимо

затратить в несколько раз больше средств,

чем было ранее затрачено на его разработку.

Экологические проблемы Беларуси, связанные с деятельностью отраслей промышленности и сельского хозяйства. Серьезной экологической проблемой является деградация земель, проявляющаяся в различных формах. Так, общая площадь эрозионно опасных земель в Беларуси составляет более 4 млн. га, из них пахотных – около 2,6 млн. га. (более 25% от общего количества пахотных земель).

На качество поверхностных и подземных вод сильное влияние оказывают сброс сточных вод предприятиями промышленности, особенно энергетики, объектами жилищно-коммунального хозяйства городов, животноводческими комплексами, а также загрязняющие вещества, поступающие с атмосферными осадками. В атмосферу загрязняющие вещества попадают большей частью от автотранспорта. Кроме того, есть и трансграничный перенос загрязняющих веществ.

Наибольшее

количество загрязненных сточных вод

поступает в реки бассейна Днепра.

Загрязнение водных объектов вызвано,

прежде всего, недостаточной эффективностью

работы очистных сооружений в отдельных

городах в связи с их перегрузкой (Минск,

Гродно, Речица, Скидель, Береза, Белоозерск,

Ляховичи, Старые Дороги и др.),

технологическим несовершенством

действующих очистных сооружений, а в

ряде случаев неудовлетворительной их

эксплуатацией.

Наибольшее

количество загрязненных сточных вод

поступает в реки бассейна Днепра.

Загрязнение водных объектов вызвано,

прежде всего, недостаточной эффективностью

работы очистных сооружений в отдельных

городах в связи с их перегрузкой (Минск,

Гродно, Речица, Скидель, Береза, Белоозерск,

Ляховичи, Старые Дороги и др.),

технологическим несовершенством

действующих очистных сооружений, а в

ряде случаев неудовлетворительной их

эксплуатацией.

С перегрузкой работают очистные сооружения в 20 городах страны. Ежегодно в водные объекты сбрасывается около 11 млн. м3 недостаточно очищенных сточных вод. Имеются факты нарушений правил эксплуатации очистных сооружений, вследствие чего производится сброс сточных вод с превышением установленных нормативов.

Вызывают

опасение очаги локального загрязнения

подземных вод в районах размещения

отходов ПО «Беларуськалий», Гомельского

химзавода, Гродненского ПО «Азота,

отдельных полигонов коммунальных и

промышленных отходов, полей орошения

сточными водами и ряд других объектов.

Вызывают

опасение очаги локального загрязнения

подземных вод в районах размещения

отходов ПО «Беларуськалий», Гомельского

химзавода, Гродненского ПО «Азота,

отдельных полигонов коммунальных и

промышленных отходов, полей орошения

сточными водами и ряд других объектов.

Серьезным источником загрязнения поверхностных вод остается сток дождевых и талых вод с территорий промышленных предприятий и жилой застройки. Только 10% выпусков ливневых вод оборудованы очистными сооружениями.

В поверхностных водах периодически встречаются концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов, соединений азота, тяжелых металлов и др.), превосходящие нормы в 20 и более раз. Оценка качества поверхностных источников по индексу загрязненности вод (ИЗВ) показывает, что большинство рек и водоемов Беларуси (60%) классифицируется как умеренно загрязненные (III класс) и около 10% отнесено к категории «загрязненные» (IV класс).

Считается, что 80% здоровья человека зависит от качества воды, которую он пьет. Качество питьевой воды является серьезной проблемой, особенно для сельских районов, где население пользуется неглубокими колодцами. В Беларуси качество воды в 40-50% колодцев не отвечает действующим стандартам. Из общего числа опробованных подземных источников более 30% не соответствует СанПиН по химическим показателям и около 6% – по микробиологическим. Значительное количество водозаборных скважин (14%) не обеспечено водоохранными зонами строгого режима и около 80% коммунальных водопроводов не имеют необходимого комплекса очистных (главным образом, обезжелезивающих и озонирующих) сооружений.

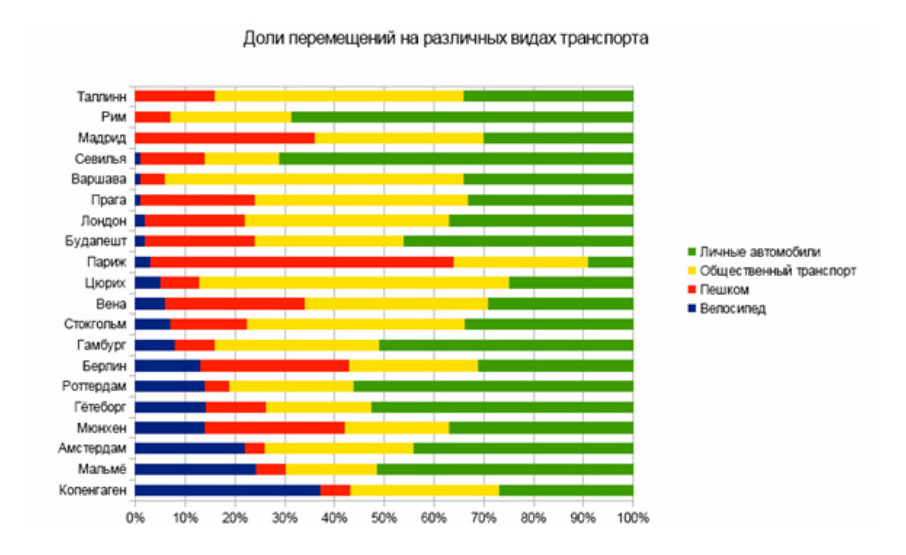

Автотранспорт

в Беларуси – серьезный загрязнитель

воздуха, особенно в крупных городах. В

2002 г. общий объем выбросов в воздушный

бассейн составил 1354 тыс. т загрязняющих

веществ. Около 70% валового объема вредных

выбросов продуцируется автотранспортом.

В Беларуси на 1000 жителей приходится

порядка 350 автомобилей. Это в 2 раза

меньше, чем в развитых странах. Однако

в Беларуси практически все эти автомобили

– на дорогах, в то время, как например,

в Дании, Швеции – до 30% населения, даже

в крупных городах, передвигаются на

велосипедах. Автомобиль в развитых

странах уже давно перестал быть роскошью,

не подчеркивает никакого статуса. Часто

автомобиль используется только для

поездки за город. Даже немцы, и другие

иностранцы, которые посещают Минск,

удивляются тому, как много на наших

улицах автомобилей.

Автотранспорт

в Беларуси – серьезный загрязнитель

воздуха, особенно в крупных городах. В

2002 г. общий объем выбросов в воздушный

бассейн составил 1354 тыс. т загрязняющих

веществ. Около 70% валового объема вредных

выбросов продуцируется автотранспортом.

В Беларуси на 1000 жителей приходится

порядка 350 автомобилей. Это в 2 раза

меньше, чем в развитых странах. Однако

в Беларуси практически все эти автомобили

– на дорогах, в то время, как например,

в Дании, Швеции – до 30% населения, даже

в крупных городах, передвигаются на

велосипедах. Автомобиль в развитых

странах уже давно перестал быть роскошью,

не подчеркивает никакого статуса. Часто

автомобиль используется только для

поездки за город. Даже немцы, и другие

иностранцы, которые посещают Минск,

удивляются тому, как много на наших

улицах автомобилей.

В результате, практически во всех основных городах Беларуси регулярно имеют место превышения по различным загрязняющим веществам (формальдегиду, оксиду углерода, диоксиду азота, фенолу, аммиаку, пыли) в 2-3 раза, а иногда в 10 и более раз. Загрязнение атмосферного воздуха многих крупных, больших и средних городов Беларуси, которое достигло уровня, не отвечающего условиям безопасного проживания населения.

В

Минске особенно неблагоприятны для

проживания районы – Партизанский,

Заводской, а также часть Ленинского

района. Кроме автотранспорта, воздух в

городе больше всего загрязняют МТЗ и

Завод отопительного оборудования.

Частично проблему могла бы решить

велосипедизация крупных городов

Беларуси.

В

Минске особенно неблагоприятны для

проживания районы – Партизанский,

Заводской, а также часть Ленинского

района. Кроме автотранспорта, воздух в

городе больше всего загрязняют МТЗ и

Завод отопительного оборудования.

Частично проблему могла бы решить

велосипедизация крупных городов

Беларуси.

Для отличника. Велосипедизация крупных городов Беларуси.

С правка.

Велосипеды являются самым популярным

транспортом в мире. Всего в мире

насчитывается около 1,4 млрд. велосипедов,

в то время как автомобилей на земном

шаре приблизительно 400 млн. Велосипед

подчеркивает статус человека. Причем,

если в развитых странах езда на велосипеде

носит оттенок буржуазности, то в

развивающихся странах езду на велосипеде

часто равняют с бедностью. Велосипед

является популярным транспортным

средством не только в Азии, но и в

Европейском Союзе. Чтобы убедиться в

этом достаточно пройтись по улицам

Амстердама. Велосипеды здесь повсюду.

правка.

Велосипеды являются самым популярным

транспортом в мире. Всего в мире

насчитывается около 1,4 млрд. велосипедов,

в то время как автомобилей на земном

шаре приблизительно 400 млн. Велосипед

подчеркивает статус человека. Причем,

если в развитых странах езда на велосипеде

носит оттенок буржуазности, то в

развивающихся странах езду на велосипеде

часто равняют с бедностью. Велосипед

является популярным транспортным

средством не только в Азии, но и в

Европейском Союзе. Чтобы убедиться в

этом достаточно пройтись по улицам

Амстердама. Велосипеды здесь повсюду.

Многие жители ЕС смекнули давно, что велосипед – это транспорт будущего, для которого не страшны пробки и энергетический кризис, а владелец велосипеда обладает лучшей физической и интеллектуальной формой, нежели «поклонник» автомобиля. В развитых странах езда на велосипеде принята всеми эшелонами общества. Более того на Западе слово «велосипедист» носит оттенок буржуазности, особенно когда видишь человека верхом на спортивном велосипеде с рамой из углеродного волокна, с легкостью разгоняющегося до 60 километров в час. В развивающихся странах обратная картина, езду на велосипеде часто равняют с бедностью (Отчасти напоминает отношение к велосипедистам в наших странах). Например, езда на велосипеде в Таиланде воспринимается чуть ли не с презрением. Велосипед здесь воспринимается, как атрибут низкого экономического и социального статуса человека в обществе.

В большинстве стран Африки аналогичная картина, человек, передвигающийся на велосипеде, воспринимается, чуть ли не человеком второго сорта, работающим на низкооплачиваемой должности, и, который не может даже оплатить проезд в автобусе. Именно по этой причине большинство жителей развивающихся странах отказываются от велосипеда и предпочитают держаться за поручни в душных, «пахучих», простаивающих в многочасовых пробках автобусах, тратя половину своей зарплаты и кучу свободного времени. В большинстве случаев, в целях экономии, жители ряда развивающихся стран стараются ходить пешком.

К сожалению, на постсоветском пространстве популярность велосипеда, как средства передвижения, пока на зачаточной стадии. В настоящее время жители 1/6 части суши мыслят, как европейцы 1970-80-х годов, автомобиль для нас пока еще показатель статуса. Однако есть надежда, что в ближайшие годы жители ныне независимых стран раскусят все прелести двухколесного друга

Превращение Минска в преимущественно велосипедный город – это трудно выполнимая задача. В других городах широкая велосипедизация – это более реальная идея.

Тем не менее, развитие велосипедного движения в Минске позволит существенно разгрузить автомобильный трафик.

Для сравнения, в городе Мальме (Швеция) 30% участников дорожного движения – велосипедисты. В Минске же доля перемещения на велосипедах сейчас близка к нулю. Берлин вышел на показатель в 10% использования велосипедов, притом что 85% берлинской дорожной сети удобны для такого способа передвижения. В Минске примерно только 2% уличных дорог удобны для велосипедистов.

До конца 2010 года по заказу ГАИ сотрудники Мингорисполкома должны разработать концепцию приспособления минских дорог под удобное использование велосипедов.

Приоритетным направлением развития велосипедной инфраструктуры в Минске является улучшение существующей «велосипедной магистрали», создание локальных ответвлений.

Построенная в Минске велотрасса не решает транспортную проблему и не выполняет функцию развития велосипедного движения. Частая прерывистость трассы и ненормированная высота бордюров мешает комфортному использованию велотранспорта.

Установленные законодательством стандарты высоты бордюра в четыре сантиметра не выполняются. Эта проблема касается не только любителей легкого двухколесного транспорта, но и людей, прикованных к инвалидной коляске.

В числе проблем развития велосипедной инфраструктуры в Минске можно выделить также отсутствие достаточного количества парковочных мест.

_________________________________________________________________

Особенности географического положения Беларуси обусловили преобладание западных потоков воздушных масс, в результате чего она является одной из наиболее загрязняемых стран Европы за счет трансграничного переноса: ежегодно на ее территории осаждается 180-190 тыс. т серы, 60-70 тыс. т окисленного азота, 150-170 тыс. т восстановленного азота, более 400 т свинца, около 5 т ртути.

Ежегодные выбросы парниковых газов в Беларуси составляют 0,5% от общих выбросов парниковых газов в мире.