Лабораторная работа

Исследование работы датчиков

Приборы и принадлежности:

четыре транзистора, металлическая балка, набор грузов для нагружения балки, микроамперметр, потенциометр, источник питания, термопара, милливольтметр.

Цель работы:

1.Изучение тензорезистивного проволочного датчика и получение его характеристик.

-

Изучение датчика температуры - термопары.

ТЕОРИЯ

1. Устройство и классификация датчиков

Датчик - устройство, преобразующее внешнее воздействие в электрический сигнал. В медицине и биологии датчики используются в качестве устройств съема информации о медико-биологической системе, если исследуемый параметр имеет неэлектрическую природу. Простейшая схема датчика дана на рис.1

Преобразующие свойства датчиков определяются их характеристикой, чувствительностью, порогом чувствительности, пределом преобразования, номинальной погрешностью.

![]() .

Обычно стремятся использовать линейную

зависимость между выходным сигналом и

выходной величиной. Если это не удается,

то используют другие виды зависимости

- квадратичную, логарифмическую,

экспоненциальную и т.д. На рис.2 дана

линейная характеристика датчика. x

-изменение входной величины, y

- изменение выходной величины.

.

Обычно стремятся использовать линейную

зависимость между выходным сигналом и

выходной величиной. Если это не удается,

то используют другие виды зависимости

- квадратичную, логарифмическую,

экспоненциальную и т.д. На рис.2 дана

линейная характеристика датчика. x

-изменение входной величины, y

- изменение выходной величины.

Чувствительностью

датчика называют

отношение

![]() Чувствительность показывает, какое

изменение выходной величины соответствует

изменению входной величины

Чувствительность показывает, какое

изменение выходной величины соответствует

изменению входной величины

![]()

Порогом чувствительности датчика называют минимальное значение изменения входной величины (xmin), которое может зарегистрировать данный датчик.

Предел преобразования датчика - это максимальное значение входной величины (xmax), которое датчик может преобразовать без искажений.

Информация о входной величине может быть искажена вследствие погрешностей, возникающих при работе датчика. Из-за погрешностей характеристика датчика из линии размывается в полосу определенной ширины.

Среднюю линию полосы называют номинальной характеристикой. Величину b/2, равную половине ширины полосы, называют номинальной погрешностью датчика. Номинальную характеристику и номинальную погрешность указывают в паспорте датчика.

Погрешности датчиков обусловлены следующими причинами:

-

непостоянством функции преобразователя во времени из-за старения и коррозии материалов, из-за износа подвижных частей датчика;

-

несовершенством технологии изготовления датчиков ( не строго выдержанные геометрические размеры, разброс параметров исходных материалов, неточность настройки и регулировки и т.п.);

-

инерционными свойствами датчика (изменения выходных величин запаздывают по отношению к соответствующим изменениям входной величины);

-

обратным воздействием датчика на медико-биологическую систему, что приводит к искажению информации об исследуемом параметре x.

В зависимости от носителя информации о входной величине, датчики подразделяются на электромеханические, электростатические, электромагнитные, электронные, термоэлектрические и т.д.

Различают два типа датчиков: генераторные и параметрические.

Генераторными называют датчики, в которых под воздействием входной величины генерируется разность потенциалов, ЭДС, ток.

К параметрическим относятся датчики, в которых под воздействием входной величины изменяется какой-либо параметр (сопротивление, индуктивность, емкость и т.д.).

Генераторные датчики.

В качестве генераторных датчиков рассмотрим термопару, пьезоэлектрический датчик и индукционный датчик.

Термопары относятся к термоэлектрическим преобразователям.

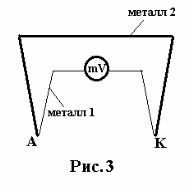

Контакты металлов A и К (спаи) поддерживают при разных температурах. Один спай называют контрольным (К). Его температура ТК поддерживается постоянной при помощи термостата. Второй спай (А) - рабочий. Он помещается в среду, температуру которой ТА надо измерить. В цепь термопары включается измерительный прибор. Если температура рабочего спая ТА отличается от температуры контрольного спая ТК, то в цепи термопары возникает термоэлектродвижущая сила (ТЭДС), величина которой прямо пропорциональна разности температур рабочего и контрольного спаев и определяется соотношением

ТЭДС = (ТА - ТК),

где - удельная ТЭДС, показывающая, какая ТЭДС возникает в данной цепи при разности температур контактов в один градус.

Измеряя ТЭДС, можно определить разность температур, а, следовательно, и температуру рабочего контакта. Таким образом, термопара является датчиком температуры. Входной величиной такого датчика является разность температур, выходной - возникающая в термопаре электродвижущая сила.

Пьезоэлектрические датчики. Их работа основана на явлении прямого пьезоэффекта, который заключается в том, что на противоположных концах кристаллической пластинки возникают заряды различных знаков, если пластинку деформировать. Механическое напряжение преобразуется в разность потенциалов между ее концами. Пьезодатчик используют для измерения различных физических величин: механических напряжений, переменных сил, скоростей, ускорений, давления и т.д.

Индукционные датчики. Принцип их действия основан на явлении электромагнитной индукции. Примером такого датчика может быть система из постоянного магнита (или электромагнита) и подвижного замкнутого проводящего контура (подвижной катушки). При поступательном или вращательном движении катушки в магнитном поле в ней наводится ЭДС индукции, возникает индукционный ток, величина которого зависит от скорости движения катушки. Входной величиной такого датчика является скорость или ускорение поступательного или вращательного движения рамки, выходной - возникающая в рамке ЭДС индукции

Параметрические датчики.

Примерами могут служить емкостные, индуктивные, резистивные датчики.

Емкостной

датчик.

В качестве примера может быть использован,

например, плоский конденсатор. Емкость

C

плоского конденсатора определяется

соотношением

![]() где

S

- площадь обкладки конденсатора,

d-

расстояние между обкладками,

- диэлектрическая

проницаемость вещества между обкладками.

Если сместить относительно друг друга

обкладки заряженного конденсатора, то

изменится его электроемкость и

соответственно изменится разность

потенциалов между его обкладками. С

помощью таких датчиков можно измерять

механические перемещения, толщину и

однородность диэлектрика и т.п.

где

S

- площадь обкладки конденсатора,

d-

расстояние между обкладками,

- диэлектрическая

проницаемость вещества между обкладками.

Если сместить относительно друг друга

обкладки заряженного конденсатора, то

изменится его электроемкость и

соответственно изменится разность

потенциалов между его обкладками. С

помощью таких датчиков можно измерять

механические перемещения, толщину и

однородность диэлектрика и т.п.

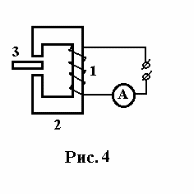

Разновидностью индуктивных датчиков являются магнитоупругие датчики. Их работа основана на изменении магнитной проницаемости сердечника катушки, если сердечник деформировать - сжать, растянуть и т.п. Изменение магнитной проницаемости сердечника приводит к изменению индуктивности катушки. Входной величиной такого датчика является механическая деформация, механическое напряжение, выходной - сила тока в цепи катушки.

Резистивные датчики. В качестве таковых рассмотрим тензорезисторы (тензосопротивления). Тензорезисторы иначе называют тензодатчиками.

Принцип действия тензодатчиков основан на тензоэффекте. Тензоэффект проявляется в том, что активное сопротивление проводника зависит от механической деформации: от сжатия, растяжения, изгиба, кручения.

Различают тензодатчики с линейным и объемным тензоэффектом.

Датчики

с линейным

тензоэффектом

изготовляют из тонкой проволоки (см.

практическую часть). Сопротивление

проволоки рассчитывают по формуле

![]() где

- удельное сопротивление проволоки, l

- ее длина,

S

- площадь

поперечного сечения. При деформации

датчика одновременно изменяются длина

l

и поперечное сечение S,

что приводит к изменению сопротивления

и силы тока в цепи датчика. Датчики

с линейным

тензоэффектом

используют для измерения механических

перемещений, деформаций, механических

напряжений и давления.

где

- удельное сопротивление проволоки, l

- ее длина,

S

- площадь

поперечного сечения. При деформации

датчика одновременно изменяются длина

l

и поперечное сечение S,

что приводит к изменению сопротивления

и силы тока в цепи датчика. Датчики

с линейным

тензоэффектом

используют для измерения механических

перемещений, деформаций, механических

напряжений и давления.

Датчики с объемным тензоэффектом представляют собой столбики из вещества, сопротивление которого сильно изменяется в зависимости от давления окружающей среды. Применяют такие датчики в качестве манометров для измерения высоких и сверхвысоких давлений.

В завершение этого раздела необходимо несколько слов сказать об электронных датчиках, которые в настоящее время получили широкое распространение. В них преобразование неэлектрической величины в электрическую основано на электронных процессах. К электронным датчикам относятся вакуумные фотоэлементы, в основе работы которых лежит внешний фотоэффект и полупроводниковые фотоэлементы, работающие на внутреннем фотоэффекте. Фотоэлектронные датчики используют для измерения светового потока, силы света, освещенности, для исследования прозрачности и мутности растворов в колориметрах и нефелометрах. С помощью фотоэлементов можно вести счет предметов, измерять механические перемещения, скорости, ускорения и т.д.