- •Вопросы для гос. Экзамена 2011 интеллектуальные информационные системы Яйлеткан а.А.

- •Теоретические основы обработки и интерпретации геолого-геофизических данных Туренко с.К.

- •ТиПиС Теория информационных процессов и систем. Пономарева н.П.

- •Проектирование ис. Пономарева н.П.

- •Информационные сети Аксарин м.Ю.

- •Ip-адресация, классы сетей, маска сети, технологии cidr, vlsm.

- •Информационная безопасность и защита информации Каранкевич а.А.

- •Корпоративные информационные системы Морозов м.В.

Корпоративные информационные системы Морозов м.В.

Понятие КИС. Задачи, состав, требования к КИС. Классификация КИС.

Под корпоративной информационной системой (КИС) понимают технологию принятия оптимальных управленческих решений в соответствии с формализованными методами и правилами менеджмента, обеспечения сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации в необходимом для принятия решения объеме. Главная задача КИС– эффективное управление всеми ресурсами предприятия (материально-техническими, финансовыми, технологическими и интеллектуальными) для получения максимальной прибыли и удовлетворения материальных и профессиональных потребностей всех сотрудников предприятия.КИС по своему составу– это совокупность различных программно-аппаратных платформ, универсальных и специализированных приложений различных разработчиков, интегрированных в единую информационно-однородную систему, которая наилучшим образом решает в некотором роде уникальную задачу каждого конкретного предприятия.

Информационная система организации является корпоративной информационной системой, если она отвечающая следующему минимальному перечню требований:

функциональная полнота системы;

локализация информационной системы;

надежная система защиты информации;

наличие инструментальных средств адаптации и сопровождения системы;

реализация удаленного доступа и работы в распределенных сетях;

обеспечение обмена данными между разработанными информационными системами и др. программными продуктами, функционирующими в организации;

возможность консолидации информации;

наличие специальных средств анализа состояния системы в процессе эксплуатации

Функциональная полнота системы:

выполнение международных стандартов управленческого учета MRP II, ERP, CSRP.

Стандарты управления предполагают:

MRP – планирование материальных потребностей производства (предприятия);

MRP II – то же, что и MRP + планирование продаж;

ERP – планирование корпоративных ресурсов;

CSRP – клиент-ориентированные системы планирования ресурсов;

автоматизация в рамках системы решения задач планирования, бюджетирования, прогнозирования, оперативного (управленческого) учета, бухгалтерского учета, статистического учета и финансового-экономического анализа;

формирование и ведение учета одновременно по российским и международным стандартам;

количество однократно учитываемых параметров деятельности организации от 200 до 1000, количество формируемых таблиц баз данных – от 800 до 3000.

Локализация информационной системы:

функциональная (учет российского законодательства и системы расчетов);

лингвистическая (интерфейс, система помощи и документация на русском языке).

Система защиты информации:

парольная система разграничения доступа к данным и реализуемым функциям управления;

многоуровневая система защиты данных (средства авторизации вводимой и корректируемой информации, регистрация времени ввода и модификации данных).

Инструментальные средства адаптации и сопровождения системы:

изменение структуры и функций бизнес-процессов;

изменение информационного пространства;

изменение интерфейсов ввода, просмотра и корректировки информации;

изменение организационного и функционального наполнения рабочего места пользователя;

генератор произвольных отчетов;

генератор сложных хозяйственных операций;

генератор стандартных форм.

Возможность консолидации информации:

на уровне организации – объединение информации филиалов, холдингов, дочерних компаний и т.д.;

на уровне отдельных задач – планирования, учета, контроля и т.д.;

на уровне временных периодов – для выполнения анализа финансово-экономических показателей за период, превышающий отчетный.

Специальные средства анализа состояния системы в процессе эксплуатации:

анализ архитектуры баз данных;

анализ алгоритмов;

анализ статистики количества обработанной информации;

журнал выполненных операций;

список работающих станций серверов;

анализ внутрисистемной почты.

Различают заказные (уникальные) и тиражируемые (адаптируемые) КИС. Под заказными КИС обычно понимают системы, создаваемые для конкретного предприятия, не имеющего аналогов и не подлежащие в дальнейшем тиражированию.

Используется также следующая классификация. КИС делятся на три (иногда четыре) большие группы:

простые («коробочные») - реализуют небольшое число бизнес-процессов организации. Типичным примером систем подобного типа являются бухгалтерские, складские и небольшие торговые системы, наиболее широко представленные на российском рынке. Например, системы таких фирм, как 1С и др;

среднего класса - нуждаются в настройке, которую в большинстве случаев осуществляют специалисты фирмы-разработчика, а также в обучении пользователей. Эти системы больше всего подходят для средних и некоторых крупных предприятий в силу своей функциональности и более высокой, по сравнению с первым классом, стоимости (например, галактика);

высшего класса - системы, которые отличаются высоким уровнем детализации хозяйственной деятельности предприятия. Современные версии таких систем обеспечивают планирование и управление всеми ресурсами организации (ERP-системы).

Задача управления. Автоматизация процесса управления.

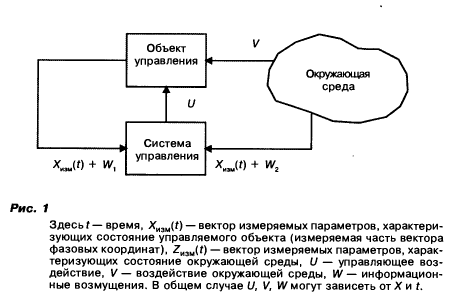

Управление — это действия субъекта, направленные на достижение поставленной заранее, но корректируемой, цели (задачи). Общая схема управления:

В теории управления возможна постановка всего двух задач:

Первая задача: мы хотим управлять объектом в процессе его функционирования сами непосредственно. Это задача управления.

Вторая задача: мы не хотим управлять объектом в процессе его функционирования, но хотим, чтобы объект — без нашего непосредственного вмешательства в процесс — самоуправлялся в приемлемом для нас режиме. Это задача самоуправления.

Эффективное управление или самоуправление предполагает наличие обратной связи, то есть передачу информации о протекании процесса, на основании которой вырабатывается управляющее (изменяющее) воздействие.

Автоматизированный подход, применительно к промышленному предприятию, предполагает, что при управлении должны использоваться следующие принципы:

Управление предприятием рассматривается в рамках системы, включающей в себя помимо предприятия и внешнюю среду;

Цель управления формулируется в количественных терминах;

Действующие в системе механизмы связи и управления анализируются с учетом как детерминированности, так и стохастических изменений.

Расширенная схема управления (автоматизированное управление):

Планирование – это определение поведения управляемого процесса в будущем в детерминированном виде.

По сути планирование – это определение показателей (задач, целей), которые объект управления должен достигнуть за период управления. Чаще и проще, когда показатели выражены количественно

(в автоматизированном управлении это обязательно)

Учет – определение фактического состояния управляемого процесса в дискретные моменты времени.

Учет – это сбор фактических показателей за некоторые временные периоды внутри периода управления.

В автоматизированном управлении для учета используются БД или БнД.

Контроль – это определение отклонений между запланированным и фактическим состоянием управляемого процесса в дискретные моменты времени.

Контроль подразумевает сравнение показателей, определенных в плане с реальными данными, полученными с объекта управления.

Регулирование – обеспечение функционирования управляемых процессов в рамках заданных параметров.

Регулирование – это по сути изменение плановых показателей или функции управления, основанное на результатах процесса контроля.

Иногда разумно изменить цель управления, если по результатам контроля получается, что заданную ранее цель достичь нельзя.

Анализ – это подведение итогов осуществления управляемого процесса за период управления, выявление факторов, повлиявших на степень достижения запланированных результатов.

Анализ проводится после окончания периода управления и по идее призван оценить качество функции управления, правильность целей управления, качество самого управленца (или системы управления).

Прогнозирование – это определение на будущее вероятностных характеристик управляемого процесса.

Прогнозирование часто входит (или идет параллельно) в процесс планирования и необходимо для того, чтобы наиболее точно задать плановые показатели.

В автоматизированном управлении прогнозирование и планирование наиболее сложные задачи, требующие зачастую применение систем искусственного интеллекта.

Задача управления – иерархическая (начиная от общей задачи делится на частные, которые в свою очередь тоже могут быть разделены на еще более мелкие задачи);

Все процессы управляемы;

Невозможно полностью автоматизировать решение общей задачи управления, однако возможна автоматизация некоторых частных задач (подзадач общей задачи).

Подходы к созданию КИС. Этапы создания КИС на предприятии.

Подходы:

Проектирование системы собственными силами

Приобретение готовой ИС у отечественных разработчиков

Приобретение готовой ИС у известных поставщиков европейского и мирового уровня (oracle, systems-IFS и т.д.)

Положительные качества систем: автоматизация всех информационных процессов предприятия, функциональная полнота; нацеленность на повышение эффективности функционирования предприятия, использование современных методик и систем показателей; соответствие международным стандартам.

Отрицательные качества: жесткость, большое количество настраиваемых параметров, высокая стоимость, длительные сроки внедрения.

Создание КИС объединенными усилиями отечественного системного интегратора, выступающего в роли генподрядчика, и собственного подразделения АСУ предприятия (является наиболее эффективным).

Разработка ИС осуществляется в два этапа:

1. Российская консалтинговая фирма осуществляет работы по реорганизации деятельности предприятия и разрабатывает системный проект КИС

2. Фирма – системный интегратор вместе с подразделением АСУ предприятия осуществляет разработку и внедрение КИС на основании материалов системного проекта

Развитие систем автоматизированного управления предприятием. Первые контуры управления MPS, SIC, MRP, CRP. Основные задачи и недостатки контуров управления.

Первым стандартом управления бизнесом стал MPS (Master Planning Scheduling) или объемно-календарное планирование.

Способ функционирования:

Формирование плана продаж с разбивкой по календарным периодам;

Формировался план пополнения запасов за счет производства или закупки;

Оценивались результаты по периодам, в качестве которых используются периоды планирования или финансовые периоды.

Проблемы контура MPS:

Логистика - часть экономической науки и область деятельности, предмет которой заключается в организации рационального процесса продвижения товаров от производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения.

Проблема прогнозирования необходимого объема и срока поставки;

Объем заказа часто не может быть выражен в произвольных цифрах (вагонная норма, контейнер, корабль);

Недопустимость отсутствия товаров повседневного спроса.

В результате решения последней проблемы возникает «страховой запас» (Safety Stock). (например в размере суточной потребности) Это же понятие широко используется в других областях:

В производстве – гарантирует ритмичный производственный процесс;

Обеспечивает потребности замены вышедшей из строя и предъявленной к гарантийному ремонту техники.

SIC (Statistical Inventory Control – статистическое управление запасами) возник, как расширение методов управления запасами. Приводит к появлению еще двух понятий:

Точка заказа (Reorder Point)– определяет уровень складских запасов при снижении планового запаса ниже которого необходимо сделать или спланировать заказ поставщику;

Уровень пополнения (Max Stock) – количество товара выше которого не рекомендуется повышать уровень складского запаса этого товара;

Перечисленные показатели являются существенно динамическими:

Заказ на пополнение нужно производить своевременно с учетом доставки;

Объем поставки может не вписываться в плановый уровень пополнения;

Учет сезонных изменений основных параметров SIC.

Определение и фиксация подобных колебаний – предмет серьезных статистических исследований, в ранних контурах управления это не решалось.

Дополнительные проблемы:

Усложнение производства – возникновение сложных изделий, с большим количеством составных частей;

Возникают понятия «сборка», «подсборка», т.е. создание некоторого компонента будущего изделия, узлы, детали и т.д.;

Изделия стали представляться в виде древовидных конструкций, получивших обобщенное название BOM (Bill Of Material – спецификация изделия)

На различных уровнях BOM могут находиться одинаковые товарные позиции.

При разузловании древовидного списка, получается линейный, служащий для формирования заказа на закупку (производство).

В линейном списке позиции встречаются только один раз, так как заказ должен формироваться единым образом.

В результате проблемы управления запасами, описанные выше, стали на порядок сложнее.

В результате работы над решением проблем зародилась методология MRP (Material Requirement Planning Планирование материальных потребностей).

Главная задача MRP:

Обеспечение гарантии наличия необходимого количества требуемых материалов и комплектующих в любой момент времени в рамках срока планирования, наряду с возможным уменьшением постоянных запасов, а, следовательно, разгрузкой склада.

Основные понятия MRP:

Материалы – все сырье и отдельные комплектующие, составляющие конечный продукт. MRP-программа – некоторое ПО, работающее по алгоритму, регламентированному MRP-методологией.

Статус материала – указатель на текущее состояние материала (есть ли в наличии, зарезервирован ли для других целей, есть ли в текущих заказах, планируются ли заказы на этот материал) – однозначно описывает степень готовности каждого материала быть пущенным в производственный процесс. Страховой запас материала – необходим для поддержания процесса производства, в случае возникновения непредвиденных и неустранимых задержек в его поставках. Потребность в материале – определенная количественная единица, отображающая возникшую в некоторый момент времени в течение периода планирования необходимость в заказе данного материала.

Чистая и полная потребности: Полная потребность (ПП) – количество материала, которое требуется пустить в производство; Чистая потребность (ЧП) – при её вычислении учитывается наличие всех страховых и зарезервированных запасов данного материала;

![]()

Заказ в системе автоматически создается при возникновении отличной от нуля чистой потребности!

Система MRP оптимизирует время поставки комплектующих, тем самым уменьшая затраты на производство и повышая его эффективность.

Основные преимущества данной системы:

Гарантия наличия требуемых комплектующих и уменьшение временных задержек в их доставке => увеличение выпуска готовых изделий без увеличения числа рабочих мест и нагрузок на оборудование;

Уменьшение производственного брака в процессе сборки готовой продукции возникающего из-за использования «неправильных» комплектующих;

Упорядочение производства, ввиду контроля статуса каждого материала, позволяющего однозначно отслеживать весь его конвейерный путь, от заказа, до его положения в уже собранном готовом изделии. Достигается полная достоверность и эффективность производственного учета.

Основная цель MRP системы:

Формировать, контролировать и при необходимости изменять даты необходимого поступления заказов таким образом, чтобы все материалы, необходимые для производства поступали одновременно.

Цикл работы MRP-системы:

Анализируя принятую программу производства, определяет оптимальный график производства на планируемый период;

Материалы, не включенные в производственную программу, но присутствующие в текущих заказах, включаются в планирование как отдельный пункт;

Для каждого отдельно взятого материала вычисляется полная потребность, в соответствии с перечнем составляющих конечного продукта;

На основе полной потребности, учитывая текущий статус материала, для каждого периода времени и каждого материала вычисляется чистая потребность. Если чистая потребность >0, то автоматически создается заказ на материал.

Все заказы, созданные ранее текущего периода планирования, рассматриваются, и в них, при необходимости, вносятся изменения, чтобы предотвратить преждевременные поставки и задержки поставок.

Результаты работы MRP-системы:

План заказов (Planned Order Schedule) – определяет, какое количество каждого материала должно быть заказано в каждый рассматриваемый период времени в течение срока планирования. Изменения к плану заказов (Changes In Planned Orders) – модификации к ранее спланированным заказам.

Отчет об «узких местах» планирования (Exception Report) – предназначен для того, чтобы заблаговременно проинформировать пользователя о промежутках времени в течение срока планирования, которые требуют особого внимания и в которые может возникнуть необходимость внешнего управленческого вмешательства.

Исполнительный отчет (Performance Report) – основной индикатор правильности работы MRP-системы, оповещает пользователя о возникших в процессе планирования критических ситуациях, например, полное израсходование страховых запасов или возникающих системных ошибках. Отчет о прогнозах (Planning Report) – прогноз на будущее о возможном изменении объемов и характеристик выпускаемой продукции, долгосрочное планирование потребностей в материалах.

Основной недостаток MRP-систем:

Нет учета производственных мощностей (т.е. того сколько реально можно производить: трудозатрат, а также времени эксплуатирования техники на отдельные операции) в контуре MRP.

Задачу сверки «того что хотим производить» и «что можем по факту» решали путем проверки производственной программы из MRP в системах типа CRP Capacity Requirements Planning Планирование производственных мощностей.

Развитие систем автоматизированного управления предприятием. Контуры управления MRPII, ERP. Основные задачи и недостатки контуров управления.

В конце 70-х годов Оливер Уайт и Джордж Плосл предложили идею воспроизведения замкнутого цикла (Closed Loops).

Термин «замкнутый цикл» отражает основную особенность модифицированной системы, заключающуюся в том, что созданные в процессе ее работы отчеты анализируются и учитываются на дальнейших этапах планирования, изменяя, при необходимости, программу производства, и следовательно, план заказов.

Т.е. дополнительные функции осуществляют обратную связь в системе!

Однако в связи с развитием бизнеса и растущей год от года конкуренцией конечные потребители становились все более «избалованными», и стало важно не «что-то производить и стараться потом продать», а «стараться производить то, что продается».

Маркетинг и планирование продаж должны быть непосредственно связаны с планированием производства.

Так зародилась концепция управления MRPII.

MRPII – замкнутая логическая система, которая позволяет ответить на следующие тривиальные вопросы:

Что мы собираемся производить? Что для этого нужно? Что мы имеем в данный момент?

Что мы должны получить в итоге?

Руководство любого коммерческого предприятия всегда должно иметь ответы на эти вопросы, от этого зависит эффективность работы предприятия.

Таким образом, MRPII система должна состоять из следующих функциональных модулей:

Планирование развития бизнеса;

Планирование продаж: Оценивает каким должны быть объем и динамика продаж, чтобы был выполнен установленный бизнес-план. Изменение плана продаж влекут за собой изменения в результатах других модулей.

Планирование потребностей в сырье и материалах: На основе производственной программы для каждого вида изделия определяет требуемое количество материалов и расписание закупки и/или внутреннего их производства и сборку;

Планирование производства: Утверждает план производства всех видов готовых изделий и их характеристики; Для каждого вида изделия в рамках выпускаемой линии продукции существует своя программа производства; Совокупность производственных программ для всех видов выпускаемых изделий – производственный план предприятия в целом;

Планирование производственных мощностей: Преобразует план производства в конечные единицы загрузки рабочих мощностей (станков, рабочих, лабораторий и т.д.);

Выполнение плана производства: Контроль и создание отчетности о деятельности предприятия;

Выполнение плана потребности в материалах;

Осуществление обратной связи: Позволяет обсуждать и решать возникающие проблемы с поставщиками комплектующих материалов, дилерами и партнерами. Реализует принцип «замкнутого цикла» в системе. Обратная связь особенно необходима при изменении отдельных планов, оказавшихся невыполнимыми и подлежащих пересмотрению.

Результаты использования КИС стандарта MRPII:

Получение оперативной информации о текущих результатах деятельности предприятия, как в целом, так и с полной детализацией по отдельным заказам, видам ресурсов, выполнению планов;

Долгосрочное, оперативное и детальное планирование деятельности предприятия с возможностью корректировки плановых данных на основе оперативной информации;

Решение задач оптимизации производственных и материальных потоков;

Реальное сокращение материальных ресурсов на складах;

Планирование и контроль за всем циклом производства с возможностью влияния на него в целях достижения оптимальной эффективности;

Автоматизация работ договорного отдела с полным контролем за платежами и т.д.

Финансовое отражение деятельности предприятия в целом;

Значительное сокращение непроизводственных затрат;

Защита инвестиций, произведенных в информационные технологии;

Возможность поэтапного внедрения системы, с учетом инвестиционной политики предприятия.

Со временем системы MRPII перестали удовлетворять потребности предприятий, т.к. не учитывали непроизводственные ресурсы (кадры, финансы, технологии и т.д.).

Постепенно такие системы расширились в системы уровня ERP (планирование ресурсов предприятия).

В основе ERP лежит принцип единого хранилища данных, содержащего всю деловую информацию, накопленную организацией в процессе ведения деловых операций, включая финансовую информацию, данные производства, персонал и т.д.

Развитие систем автоматизированного управления предприятием. Контуры управления CSRP,ERPII, стратегия CRM. Основные задачи и недостатки контуров управления.

После создания ERP систем, компании стали задумываться об автоматизации взаимоотношений с клиентами, так зародилась стратегия CRM (Customer Relationship Management).

CRM-это стратегия компании, определяющая взаимодействие с клиентами во всех организационных аспектах: она касается рекламы, продажи, доставки и обслуживания клиентов, дизайна и производства новых продуктов, выставления счетов и т.п.

Условия для реализации CRM-стратегии:

Наличие единого хранилища информации и системы, куда мгновенно помещаются и где в любой момент доступны все сведения обо всех случаях взаимодействия с клиентами;

Синхронизированность управления множественными каналами взаимодействия (т.е. существуют организационные процедуры, которые регламентируют использование этой системы и информации в каждом подразделении компании);

Постоянный анализ собранной информации о клиентах и принятие соответствующих организационных решений, например, о ранжировании клиентов исходя из их значимости для компании, выработке индивидуального подхода к клиентам, согласно их специфическим потребностям и запросам.

Классификация CRM:

1. Оперативный CRM. Включает в себя приложения, дающие оперативный доступ к информации по конкретному клиенту в процессе взаимодействия с ним в рамках обычных бизнес-процессов – продажи, обслуживания и т.п. Требует хорошей интеграции систем, четкой организационной координации процесса взаимодействия с клиентом по всем каналом. На данный момент подавляющая часть CRM-систем – ориентированы на оперативный CRM.

2. Аналитический CRM. Предполагает синхронизацию разрозненных массивов данных и поиск статистических закономерностей в этих массивах для выработки наиболее эффективной стратегии маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и т.п.

Требует хорошей интеграции систем, большого объема наработанных статистических данных, эффективного аналитического инструментария. Тесно связан с технологиями OLAP и Data Mining.

3. Коллаборационный CRM. Предоставляет клиенту возможность гораздо большего влияния на процессы разработки дизайна, производства, доставки и обслуживания продукта. Требует технологий, которые позволяют с минимальными затратами подключить клиента к сотрудничеству в рамках внутренних процессов компании.

Сбор предложений клиентов при разработке дизайна продукта;

Доступ клиентов к опытным образцам продукции и возможность обратной связи;

Обратное ценообразование – когда клиент описывает требования к продукту и определяет, сколько он готов за него заплатить, а производитель реагирует на эти предложения.

После активного включения управления клиентами в общую задачу управления корпорацией контур ERP развился в контур CSRP.

Для внедрения CSRP необходимо:

Оптимизировать производственную деятельность построив эффективную производственную инфраструктуру на основе методологии и инструментария ERP;

Интегрировать покупателя и сфокусированные на покупателя подразделения организации, с основными планирующими и производственными подразделениями;

Внедрить открытые технологии, чтобы создать технологическую инфраструктуру, которая может поддерживать интеграцию покупателей, поставщиков и приложений управления производством.

Авторитетная консалтинговая компания Gartner Group заявила о завершении эпохи ERP-систем в 1999 году. На смену была предложена концепция управление внутренними ресурсами и внешними связями предприятия ERPII (Enterprise Resource and Relationship Processing).