- •«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

- •Физика, часть 3

- •1.Волновая оптика

- •1.1.Световой вектор. Уравнение плоской световой волны

- •1.2. Интерференция световых волн. Условия, необходимые для осуществления интерференции

- •1.3.Условия максимумов и минимумов при интерференции световых волн

- •1.4.Интерференция в тонких пленках

- •1.5. Кольца Ньютона

- •Контрольные вопросы

- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля

- •Дифракция от одной щели.

- •Дифракция на одномерной дифракционной решётке

- •Угловая дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки

- •Угловая дисперсия равна:

- •Дифракция рентгеновских лучей на пространственной решетке

- •Поглощение света

- •Поляризация света. Естественный и поляризованный свет

- •Поляризация при отражении и преломлении

- •Двойное лучепpеломление. Поляpизационные пpизмы и поляpоиды. Явление дихpоизма

- •Вpащение плоскости поляpизации. Искуственная оптическая анизотpопия. Эффект Кеppа и его пpименение

- •1.Явления квантовой оптики

- •1.1. Тепловое излучение и его характеристики. Закон Кирхгофа

- •1.2.Законы излучения абсолютно черного тела. Законы Стефана-Больцмана и Вина

- •1.3.Формула Релея-Джинса. Ультрафиолетовая катастрофа. Квантовая гипотеза и формула Планка

- •1.4.Оптическая пирометрия

- •1.5.Квантовая природа света. Фотон и его характеристики.

- •1.6. Виды фотоэффекта. Внешний фотоэффект и его законы.

- •1.7. Эффект Комптона

- •1.8. Коpпускуляpно-волновой дуализм свойств света

- •1.9. Контрольные вопросы и задачи к разделу «Явления квантовой оптики»

- •2.Элементы квантовой механики

- •2.1. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц

- •Опыты Девиссона и Джермера (1927г.)

- •Опыты Тартаковского и Томсона (1928 г.)

- •2.2. Соотношение неопределенностей

- •Волновая функция

- •Уравнение Шредингера

- •2.5.Задача квантовой механики о движении свободной частицы

- •Задача квантовой механики о частице в одномерной прямоугольной потенциальной яме

- •Понятие о туннельном эффекте

- •1. Автоэлектронная (холодная) эмиссия электронов

- •1.8. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа

- •Здесь и совпадает с формулой радиуса первой боровской орбиты; численное значение этого параметра равно;a – множитель, который можно определить из условия нормировки волновой функции:

- •2.10. Спин электрона. Принцип Паули

- •2.11. Спектр атома водорода

- •2.12. Распpеделение электpонов в атоме по энеpгетическим состояниям. Пеpиодическая система элементов д.И.Менделеева

- •2.13. Рентгеновское излучение

- •2.14. Поглощение света, спонтанное и вынужденное излучения

- •2.15. Лазеры

- •1. Инверсия населенностей

- •2. 16. Способы создания инверсии населенностей

- •2.17. Положительная обратная связь. Резонатор

- •2.18. Принципиальная схема лазера

- •2.17. Линейный гаpмонический осциллятоp

- •3.6. Понятие о квантовой теории электропроводности металлов

- •3.7. Явление сверхпроводимости. Свойства сверхпроводников

- •Критические температуры перехода для некоторых сверхпроводников

- •4.Зонная теория твёрдых тел

- •4.1. Энергетические зоны электронов в кристалле

- •4.2. Металлы, полупроводники, диэлектрики в зонной теории твёрдых тел

- •4.3.Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников

- •4.4. Примесная проводимость полупроводников

- •4.5. Равновесные концентрации носителей заряда в полупроводнике

- •4.6. Зависимость электропроводности полупроводников от температуры

- •Электронно-дырочный переход

- •Внутренний фотоэффект

- •Воздействие излучения на полупроводник. Фоторезистивный эффект

- •Устройство и характеристики фоторезисторов

- •Применение фоторезисторов

- •Фотоэффект в электронно-дырочном переходе. Фото-э.Д.С.

- •Применение вентильного фотоэффекта

- •Биполярный транзистор

- •Состав и характеристики атомного ядра

- •Характеристики атомного ядра

- •Ядерные силы

- •Понятие об обменном характере ядерных сил. Кванты ядерного поля

- •Радиоактивность

- •Ядерные реакции

- •Деление атомных ядер

- •Элементарные частицы

- •2 Кристаллические решетки твердых тел представляют собой периодические структуры и являются естественными трехмерными дифракционными решетками.

2.2. Соотношение неопределенностей

С точки зрения классической физики всякая частица в любой момент времени имеет вполне определенную координату и обладает определенным импульсом. Иными словами, возможность одновременного точного определения координаты и импульса частицы является характерным свойством классических частиц.

Волновые свойства микрочастиц вносят ограничения в применение к ним таких понятий, как координата, импульс, траектория. Действительно, такое понятие, как «длина волны в данной точке», лишено физического смысла, поскольку волновой процесс не может быть локализован в определенной точке пространства.

Учитывая волновые свойства микрочастиц, Вернер Гейзенберг (1927) установил соотношения, называемые соотношениями неопределенностей.

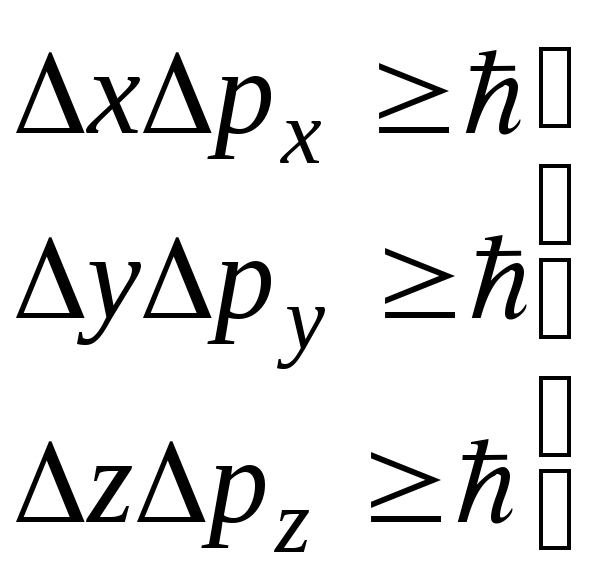

Соотношениями неопределенностей называются неравенства:

(2.10)

(2.10)

Здесь

![]() –

интервалы координат, в которых может

быть локализована частица;

–

интервалы координат, в которых может

быть локализована частица;![]() – интервалы координат, в которых

заключены проекции импульса частицы;

– интервалы координат, в которых

заключены проекции импульса частицы;![]() .

.

Соотношения

Гейзенберга показывают, что координаты

частиц x,

y,

z

и проекции ее импульса

![]() не могут одновременно иметь значения,

в точности равные

не могут одновременно иметь значения,

в точности равные![]() и

и![]() ,

,![]() и

и![]() ,

,![]() и

и![]() .

Чем более точно определено положение

частицы (т.е. чем меньше

.

Чем более точно определено положение

частицы (т.е. чем меньше![]() ),

тем менее точно определена проекция ее

импульса (т.е. тем больше

),

тем менее точно определена проекция ее

импульса (т.е. тем больше![]() ).

Если положение частицы на оси

).

Если положение частицы на оси![]() определено точно (

определено точно (![]() ),

то неопределенность ее импульса стремится

к бесконечности (

),

то неопределенность ее импульса стремится

к бесконечности (![]() ),

значение

),

значение

![]() становится совершенно неопределенным.

становится совершенно неопределенным.

Необходимо отметить, что невозможность точного одновременного определения координаты и импульса не связана с несовершенством методов измерения или измерительных приборов. Она является следствием специфики микрообъектов, их объективных свойств.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Необходимо выяснить, применимо ли понятие траектории к движению электрона в электронно-лучевой трубке. Исходные данные:

cкорость

электронов

![]() =107

м/c

и определена с точностью до 0.01%;

=107

м/c

и определена с точностью до 0.01%;

размер

пятна на экране

![]() мм

мм

![]() м;

м;

масса

электрона

![]() кг.

кг.

Неопределенность

скорости

![]() будет равна

будет равна

![]() м/с

м/с

Неопределенность

координаты

![]()

![]() м.

м.

Из

сравнения величин

![]() и

и![]() следует, что неопределенность координаты

много меньше размера пятна на экране,

поэтому в данном случае можно говорить

о движении электронов по определенной

траектории.

следует, что неопределенность координаты

много меньше размера пятна на экране,

поэтому в данном случае можно говорить

о движении электронов по определенной

траектории.

Пример 2. Необходимо выяснить, применимо ли понятие траектории к движению электрона в атоме водорода. Исходные данные:

размеры

атома составляют величину

![]() м;

скорость электрона, рассчитанная из

классических представлений, равна

м;

скорость электрона, рассчитанная из

классических представлений, равна

![]() м/с.

м/с.

Найдем неопределенность значения скорости

![]() м/с.

м/с.

Величина

неопределенности скорости

![]() имеет такой же порядок, как и сама

скорость. Траектория электрона в атоме

не имеет классического смысла.

имеет такой же порядок, как и сама

скорость. Траектория электрона в атоме

не имеет классического смысла.

Из рассмотренных примеров можно сделать следующие выводы.

Соотношение неопределенностей является квантовым ограничением применимости классической физики к микрообъектам. Для макроскопических тел оно практически не вносит ограничений в возможность использования классических понятий координат и импульса.

Существует также соотношение неопределенностей для энергии и времени:

![]() . (2.11)

. (2.11)

Соотношение

(2.11) означает: система, имеющая конечное

время жизни

![]() ,

не может быть охарактеризована

определенным значением энергии.

Неопределенность энергии

,

не может быть охарактеризована

определенным значением энергии.

Неопределенность энергии

![]() возрастает

с уменьшением времени

возрастает

с уменьшением времени

![]() .

.

Рассмотрим излучение фотона атомом.

Неопределенность частоты излучения оценим, исходя из выражения для энергии фотона

![]() , (2.12)

, (2.12)

![]() . (2.13)

. (2.13)

Здесь

![]() –

время излучения.

–

время излучения.

Из выражения (2.13) следует, что спектральные

линии размыты, они имеют конечную ширину

![]() .

.

Из ширины спектральной линии можно оценить время жизни атома в возбужденном состоянии.