- •Федеральное агентство по образованию

- •Нефтегазовый комплекс

- •Тюмень 2013

- •Тема 1. Подготовка нефти и газового конденсата к транспорту и переработке………………………………4

- •Тема 1. Подготовка нефти и газового конденсата к транспорту и переработке

- •1.1. Балластные компоненты нефти

- •1.2. Водонефтяная эмульсия. Методы разрушения

- •1.3. Требования, предъявляемые к нефти перед транспортом. Товарная нефть

- •Тип нефти

- •Группа нефти

- •Вид нефти

- •Тема 2. Фракционирование нефти. Определение потенциального выхода фракций

- •2.1.Определение потенциального содержания дистиллятных продуктов перегонки нефти с помощью итк.

- •2.2.Технологическая классификация нефти.

- •Тема 3. Процессы первичной переработки нефти

- •3.1. Первичная перегонка нефти на промышленных установках

- •3.2. Классификация установок первичной перегонки нефти

- •3.3. Продукты первичной перегонки нефти

- •3.4. Установки вакуумной перегонки мазута

- •Тема 4. Основные направления переработки нефти

- •4.1. Выбор варианта переработки нефти

- •Тема 5. Основные свойства природных газов

- •Физические свойства газов

- •Тепловые свойства газов

- •Тема 6. Подготовка и переработка газов

- •Способы очистки и осушки газов Абсорбционный метод. Основы процесса

- •Тема 7. Методы анализа основных показателей качества природного газа Методы газового анализа

- •Отбор и хранение газа для анализа

- •Определение плотности газа

- •Определение влажности газа

- •Определение содержания серы в газе

- •Определение теплоты сгорания газа

- •Литература

Определение влажности газа

В газоаналитической практике содержание влаги в газах определяется обычно поглощением их свежепрокаленным хлористым кальцием (СаС12), помещенным в U-образные трубки. Вместо СаС12 можно применять также перхлорат магния.

Определение содержания паров воды сводится к следующему. Исследуемый газ пропускают со скоростью примерно 150 мл/мин (9 л/ч) через U-образные трубки 2 и 3 (рис. 4), в которых находится свежепрокаленный СаС12, после чего трубки взвешивают на аналитических весах. Скорость газа регулируют краном 4 и контролируют газовыми часами 1. Пропускание газа ведут около часа, затем осушительные трубки продувают сухим воздухом в количестве 200... 300 мл для удаления оставшегося газа в коммуникациях и вновь взвешивают их на аналитических весах.

Рис.4.

Схема прибора для определения паров

воды в газе: 1

— газовые часы; 2,

3

— U-образные

трубки; 4

— кран.

Вторая трубка является контрольной. Увеличение массы этой трубки указывает на то, что осушитель первой трубки необходимо сменить.

Содержание водяных паров в газе, г/м3, подсчитывают по формуле

g = (т2 - т1 )1000k / V,

где т1 , т2 — масса трубок соответственно до и после опыта, г; к — коэффициент приведения газа к нормальным условиям; V— объем пропущенного газа, л.

Определение содержания серы в газе

Сера в газе содержится в виде сероводорода, сернистого газа и органических сернистых соединений (меркаптанов, сульфидов и т.д.).

Содержание сероводорода в газе может быть определено путем обработки газа раствором едкого кали с последующим разложением соляной кислотой образовавшейся сернистой соли и титрованием выделившегося при этом сероводорода раствором йода.

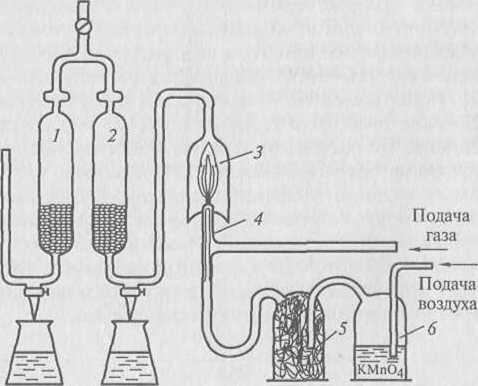

Общее содержание серы в газе определяется ламповым способом в приборе, изображенном на рис.5. Исследуемый газ из газометра подается на сжигание в горелку 4 с ламповым стеклом 3, в которую через склянку 6 с раствором КМп04 (для окисления органических примесей) и склянку 5 с ватой (для улавливания брызг) поступает необходимое количество воздуха. Продукты горения газа, в том числе и сернистый газ, образовавшийся от сгорания серы, направляются в абсорберы 1 и 2. Абсорберы заполнены на одну треть объема стеклянными бусами, кроме того, в них залито по 20 мл раствора 0,3%-ного углекислого натрия и добавлено по 20 мл дистиллированной воды.

Абсорбер 2 служит для улавливания сернистого газа, а абсорбер 1 — для холостого титрования.

Рис.

5. Схема прибора для определения общего

содержания серы в газе: 1,2

—

абсорберы; 3

— ламповое стекло; 4

—

горелка; 5,

6

—

склянки

Содержимое абсорберов собирают в колбы, абсорберы хорошо промывают дистиллированной водой, которую сливают затем в эти же колбы. Растворы, собранные в колбы, титруют раствором соляной кислоты в присутствии метилоранжа. Содержание серы в газе, г/м3, подсчитывают по формуле

Х = (а2 – а1 )0,0008·100·1000 / Vcт,

где а1 — количество раствора соляной кислоты из абсорбера 1, пошедшего на титрование холостого опыта, мл; а2 — количество раствора соляной кислоты из абсорбера 2, пошедшего на титрование поглотительного раствора, мл; 0,0008 — количество серы, соответствующее 1 мл раствора, г; Vст— объем пропущенного газа при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С.