- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ЧАСТЬ I. ВАКУУМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- •Глава 1. ЭМИССИОННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- •1.1. Электрон и его свойства. Электроны в твердом теле.

- •1.2. Эмиссионная электроника

- •Глава 2. ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В ВАКУУМЕ В РЕЖИМЕ ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА. ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ

- •2.1. Диоды

- •2.2. Триоды

- •2.3. Многоэлектродные лампы

- •2.4. Особенности многоэлектродных ламп различного назначения

- •2.5. Генераторные и модуляторные лампы

- •2.6. Электровакуумные приборы диапазона сверхвысоких частот

- •Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ ОПТИКА. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ПРИБОРЫ.

- •3.1. Электронные линзы

- •3.2. Электростатические линзы

- •3.3. Магнитные линзы.

- •3.4. Аберрации электронных линз.

- •3.5. Электронно-оптические системы (ЭОС) электронно-лучевых приборов.

- •3.6. Отклоняющие системы

- •3.7. Некоторые особенности электронной оптики интенсивных пучков

- •3.8. Приемные электронно-лучевые трубки

- •3.9. Проекционные ЭЛТ и системы

- •3.10. Запоминающие электронно-лучевые трубки

- •3.11. Передающие электронно-лучевые трубки

- •3.12. Электронно-оптические преобразователи

- •ЧАСТЬ II. ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- •ГЛАВА 4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАЗМЕ

- •4.1. Введение

- •4.3. Неупругие соударения электронов с атомами и молекулами

- •4.4 Движение электронов и ионов в газе

- •ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В ГАЗЕ

- •5.1. Классификация разрядов

- •5.2. Несамостоятельный газовый разряд

- •ГЛАВА 6. ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ПЛАЗМА

- •6.1. Основные понятия

- •6.2. Диагностика плазмы

- •6.3. Теории газоразрядной плазмы

- •6.4. Особенности теории плазмы низкого и высокого давления

- •ГЛАВА 7. ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ПРИБОРЫ

- •7.1. Приборы тлеющего разряда

- •7.2. Газоразрядные приборы, основанные на использовании излучения плазмы

- •7.3. Ионизационные камеры и счетчики излучений

- •7.4. Разрядники антенных переключателей

- •7.5. Приборы дугового несамостоятельного разряда

- •7.6. Приборы самостоятельного дугового разряда

- •7.7. Газоразрядные индикаторные панели

- •7.8. Газоразрядные знаковые индикаторы (монодисплеи)

- •ПРИЛОЖЕНИЕ

- •CПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- •СОДЕРЖАНИЕ

7.4.Разрядники антенных переключателей

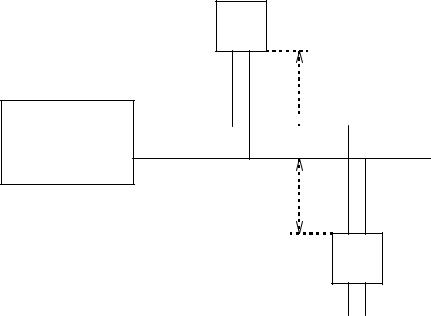

Врадиолокационных установках для излучения зондирующих и приёма отражённых импульсов используется одна антенна. Блок-схема одного из вари- антов работы локатора на одну антенну приведена на рис.7.10.

Переключатель P2 блокировки

магнетрона

λ/4

Импульсный  СВЧ к антенне

СВЧ к антенне

передатчик

λ/4

Переключатель P1 на прием и

передачу

к приемнику

Рис.7.10. Схема РЛС с резонансным разрядником

В момент появления импульса переключатели Р1 и Р2 замыкаются и им- пульс проходит к антенне. После прохождения импульса переключатели Р1 и Р2 должны разомкнуться за время движения импульса до цели и обратно. При расстоянии до цели 10 км интервал времени составит 66 мксек. Переключатель Р2 блокирует передатчик от отражённого импульса. В то же время разомкнутый переключатель Р1 свободно пропускает отражённый импульс к детектору - это переключатель защиты приёмника. В радиолокационных устройствах быстрое

замыкание и размыкание в ответвлениях линии производится зажиганием и гашением разряда в специальных разрядниках. Требования к разрядникам можно сформулировать в следующем виде:

1.Зажигание разряда должно происходить за время порядка 10-8 сек, что-

бы за время его формирования на детектор не попало избыточное количество энергии.

2.После прохождения импульса разряд должен быстро (примерно за 10-6 сек) прекратиться.

136

3.Потери мощности в самих разрядниках должны быть малыми.

4.Желательно, чтобы разрядник имел широкую полосу пропускания. Разрядники не дают полного запирания. В течение импульса к приёмнику

просачивается некоторая мощность, измеряемая десятками милливатт, но это просачивание не слишком опасно, ибо выделяющееся тепло успевает отводить- ся от детектора.

Важнейшим параметром разрядника является время восстановления после окончания разряда. Обычно считают, что свойства разрядника восстановились, если из разрядного промежутка удалены электроны. Оставшиеся в разрядном промежутке ионы не оказывают влияние на зажигание СВЧ-разряда.

Возможны следующие пути деэлектронизации:

1.Рекомбинация электронов с положительными ионами.

2.Диффузия электронов на стенку.

3.Захват электронов нейтральными молекулами.

В реальных условиях работы разрядников антенных переключателей (дав- ление порядка 10 тор, характерный размер - несколько миллиметров) деэлек- тронизация за счёт диффузии требует времени порядка 10-3 - 10-4 сек, что во много раз больше необходимого для разрядников времени (10-6 сек). Поэтому основными процессами, ведущими к деэлектронизации, являются электрон- ионная рекомбинация и прилипание электронов к молекулам. Так как после прекращения импульса происходит релаксация как концентрации, так и энер- гии электронов, а коэффициент рекомбинации увеличивается с уменьшением энергии, то для получения малых времён деэлектронизации необходимо вво- дить в разрядный объём молекулярные газы, способные обеспечить эффектив- ное протекание процесса релаксации энергии электронов. Обычно к инертному газу (аргону) добавляют такие газы как аммиак, водород, пары воды. В этих га- зах имеется большой набор различных процессов, ведущих к уменьшению энергии электронов за очень маленькое время (10-8 сек) до уровня тепловой,

что обеспечивает в свою очередь необходимый уровень спада концентрации электронов за счёт электрон-ионной рекомбинации в течение времени порядка 1 мксек. Очень эффективным оказалось использование газов, в которых наряду с электрон-ионной рекомбинацией имеет место прилипание электронов с ма- лой энергией к молекулам. К таким газам относятся галогены и галогенпроиз- водные. В настоящее время на практике чаще всего применяется хлор.

Необходимо отметить, что использование весьма химически активных га-

зов в условиях разряда сопровождается их заметным поглощением стенками и электродами прибора и ставит перед конструкторами и технологами в качестве одной из важнейших задач обеспечение необходимой долговечности разрядни- ков с молекулярным наполнением.

137

7.5.Приборы дугового несамостоятельного разряда

Кклассу приборов дугового несамостоятельного разряда относятся при- боры с накалённым катодом. Простейшей разновидностью их является газо- трон - двухэлектродный прибор, наполненный инертным газом, водородом или парами ртути. Разряд в газотроне относят к дуговому исходя из следующих

признаков:

1.Большой плотности катодного тока (до десятков ампер на см2). 2.Малого падения напряжения в катодной части разряда.

Разряд в газотроне является несамостоятельным, так как энергия для эмис- сии электронов сообщается катоду извне. Газотрон обладает выпрямляющими свойствами благодаря высокой проводимости при прямом напряжении и боль- шому внутреннему сопротивлению при обратном. Использование газотронов для выпрямления переменного тока в настоящее время сильно ограничено, так как в основном применяются полупроводниковые диоды.

Применение находят импульсные газотроны в качестве защитных (клип- перных) диодов в некоторых типах радиолокационных устройств. Такие диоды обычно наполняются водородом. Функциями управления моментом открытия прибора (зажигания разряда в нём) обладают, так же как и в приборах тлеюще- го разряда, трёх- и четырёхэлектродные приборы, снабжённые управляющей сеткой - тиратроны. Вторая сетка в таких приборах играет обычно вспомога- тельную роль. Метод управления построен на сообщении сетке постоянного отрицательного напряжения, запирающего тиратрон. Зажигание разряда осу-

ществляется путём подачи на сетку в нужный момент времени положительного импульса напряжения, превышающего по величине напряжение смещения. В настоящее время в промышленности применяются главным образом импульс- ные водородные тиратроны - в линейных модуляторах радиолокационных уст- ройств, в ВЧ генераторах затухающих колебаний, в релейной технике.

Поиски возможностей с помощью сетки не только управлять зажиганием разряда, но и гасить его привела к созданию таситрона. Таситрон отличается от тиратрона тем, что имеет сетку с очень малой проницаемостью, а катод рассчи- тывается на высокие токи эмиссии. Благодаря большому избытку электронов в таситроне положительный потенциал начинается непосредственно вблизи сет- ки, охватывая её. Концентрация зарядов непосредственно в сеточных отверсти- ях таситрона мала. Это и изменяет режим работы сетки таситрона по отноше- нию к тиратрону, у которого концентрация зарядов вблизи сетки и в сеточных отверстиях одинакова. Сеточному запиранию при много меньших потенциалах по сравнению с тиратроном способствует также малая энергия электронов, достигающих сеточных отверстий.

138

7.6.Приборы самостоятельного дугового разряда

Ктаким приборам относятся в первую очередь ртутные вентили, которые получили своё название от ртутного катода. Дуга в вентиле горит в парах рту- ти, которыми заполняется оболочка прибора при испарении материала катода. Напряжение горения разряда в вентиле составляет 20 - 30 В и не зависит от то- ка разряда. Ртутные вентили применяются при выпрямлении и инвертировании переменного тока. Важными параметрами вентилей являются допустимое об- ратное напряжение и обратный ток.

7.7 Газоразрядные индикаторные панели

До последнего времени основным типом электронного индикаторного прибора, удовлетворяющего требованиям отображения больших массивов ин- формации со сложным кодированием являлась электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). Её достоинствами являются универсальность, высокая световая отдача, простота ввода информации. В то же время практически всем типам ЭЛТ при- сущи следующие недостатки: неплоскостность конструкции, высокие рабочие напряжения, наличие накалённого катода. Кроме того ввод цифровой инфор- мации требует введения дополнительного преобразования аналог - код. Пере-

численные недостатки обеспечивают определённую несовместимость ЭЛТ с современной интегральной техникой и стимулируют усилия, направленные на развитие новых типов индикаторных приборов. К индикаторам, которые в принципе могут быть использованы для замены ЭЛТ, относятся:

1.Полупроводниковые приборы (в частности светодиоды)

2.Газоразрядные устройства

3.Электролюминесцентные индикаторы

4.Жидкокристаллические индикаторы

5.Электрохромные (основанные на изменении окраски вещества при про- пускании через него электрического тока)

6.Электрофорезные индикаторы

Электролюминесцентные приборы отличаются отсутствием чёткого поро- га включения, необходимостью коммутации значительных по величине напря- жений и рядом других недостатков, ограничивающих их применение. Жидкок- ристаллические, электрохромные и электрофорезные индикаторы являются пассивными приборами, что обуславливает как их достоинства (малую потреб- ляемую мощность и независимость контраста от внешнего освещения), так и их недостатки - необходимость в отдельном источнике подсветки при низких ос- вещённостях. Кроме того пассивные приборы имеют плохие временные харак- теристики.

Весьма перспективным средством отображения информации являются га- зоразрядные индикаторы, хотя и они обладают рядом недостатков, к которым относятся довольно высокие питающие напряжения, пока ещё недостаточная

139