- •Глава 3. Витамины

- •Классификация витаминов

- •Нарушение баланса витаминов в организме

- •Потребность организма человека в витаминах

- •Причины дисбаланса витаминов в организме

- •Межвитаминные взаимоотношения

- •Витамин в1 (Tиамин. Антиневритный витамин)

- •Витамин в3 (пантотеновая кислота)

- •Витамин рр (витамин в5 , никотиновая кислота, никотинамид, ниацин). Антипеллагрический витамин

- •Фолиевая кислота (Фолацин. Витамин в9. Витамин Вс).

- •Фолиевая кислота

- •Витамин в12 (кобаламин), антианемический витамин

- •Биотин (витамин н).

- •Пропионил-КоА Метилмалонил-КоА

- •Метилмалонил-КоА Пируват Пропионил-КоА Оксалацетат

- •Витамин с (аскорбиновая кислота), антицинготный

- •Витамин р (рутин, биофлавоноиды)

- •Витамин а (ретинол), антиксерофтальмический, витамин роста

- •Каротины (провитамины а)

- •Витамин е (токоферол), витамин размножения

- •Витамин к (нафтохиноны), антигеморрагический.

- •Витамин f (эссенциальные жирные кислоты)

- •Инозитол (Витамин в8)

- •Карнитин

- •Липоевая кислота (витамин n)

- •Витамин u

- •Холин (витамин в4).

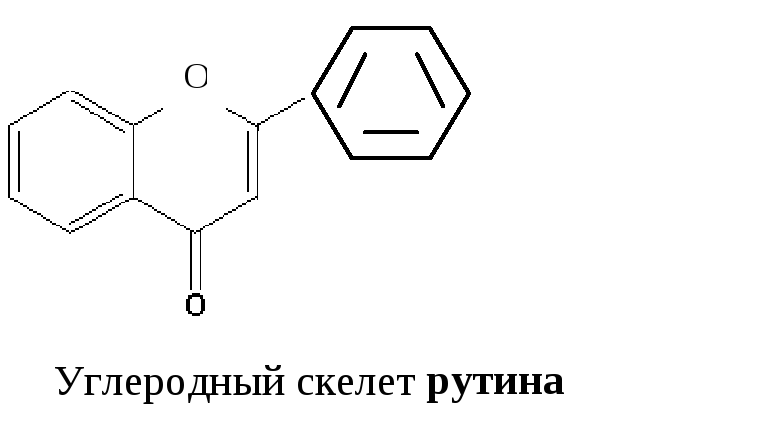

Витамин р (рутин, биофлавоноиды)

Химическое строение и свойства. В 1936 г. А. Сент-Дьердьи из кожуры лимона выделил действующее начало, уменьшающее ломкость, проницаемость капилляров у больных с геморрагическим диатезом и у цинготных морских свинок. Оно получило название витамин Р (от permeability – проницаемость).

Биофлавоноиды – разнообразная группа растительных полифенольных соединений, в основе структуры которых лежит дифенилпропановый углеродный скелет:

Метаболизм. Биофлавоноиды быстро всасываются из желудочно-кишечного тракта. В тканях организма они превращаются в фенольные кислоты, которые выделяются с мочой. Частично флавоноиды могут выделяться в неизмененном виде или в конъюгатах с глюкуроновой и серной кислотами.

Биохимические функции. Биофлавоноиды могут использоваться для построения биологически важных соединений в клетке, в частности убихинона.

Рутин и квертецин – полифенолы, обладающие Р-витаминной активностью, являются эффективными антиоксидантами. Флавоноиды (катехины) зеленого чая способны оказывать выраженное цитопротекторное действие, в основе которого лежит их свойство перехватывать свободные радикалы кислорода. В отличие от витамина Е, биофлавоноиды кроме прямого антирадикального действия, могут также связывать ионы металлов с переменной валентностью, ингибируя тем самым процесс ПОЛ биомембран. Наиболее эффективными ловушками супероксидного радикала кислорода (с которого начинается процесс ПОЛ) являются железокомплексы флавоноидов: например комплекс рутина с Fe2+ почти в 5 раз активнее самого рутина.

Достаточно изученным является капилляроукрепляющее действие витамина Р, обусловленное его способностью регулировать образование коллагена (синергизм с витамином С) и препятствовать деполимеризации основного вещества соединительной ткани гиалуронидазой.

Гиповитаминоз. Симптоматика недостаточности биофлавоноидов сводится к явлениям повышенной проницаемости и ломкости капилляров, петехиям (точечным кровоизлияниям), кровоточивости десен.

Гипервитаминоз не описан.

Оценка обеспеченности организма витамином Р. С этой целью определяют прочность капиллярной стенки на основании ее способности противостоять приложенному к ней отрицательному (вакуумная присоска) или положительному (наложение манжета) давлению. Некоторые представители биофлавоноидов – рутин, квертецин и др. – определяются химическими методами.

Суточная потребность. Пищевые источники. Р–витаминные вещества содержатся в тех же растительных продуктах, что и витамин С. Наиболее богаты ими черноплодная рябина, черная смородина, яблоки, виноград, лимоны, чайный лист и плоды шиповника. Биофлавоноид цитрон придает кожуре лимона желтый цвет. Потребление флавоноидов в составе натуральных продуктов (фруктов, соков и виноградных вин), где они могут находиться в виде комплексов с металлами, может быть более эффективным, чем использование очищенных витаминных препаратов.

Суточная потребность – 25–50 мг.

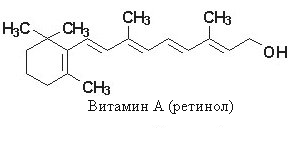

Витамин а (ретинол), антиксерофтальмический, витамин роста

Химическое строение и свойства. Витамин А был открыт в 1940 г. и назван фактором роста, так как с его удалением при экстракции корма грызунов жирорастворителями наблюдалась остановка роста и гибель мышей-отъемышей.

Жирорастворимый витамин А представляет собой циклический непредельный одноатомный спирт, состоящий из β–иононового кольца и боковой цепи из двух остатков изопрена и первичной спиртовой группы.

Спиртовая форма витамина А, ретинол, в организме окисляется до ретиналя (альдегид витамина А) и ретиноевой кислоты (вместо спиртовой группы образуется карбоксильная). Депонируется витамин А в печени в форме эфиров пальмитиновой и уксусной кислот (ретинилпальмитата и ретинилацетата), а также в виде ретинилфосфата.

Метаболизм. Витамин А может образовываться в слизистой кишечника и печени из провитаминов – α-, β- и γ-каротинов под воздействием каротиноксигеназы. Наибольшей активностью обладает β-каротин (из него образуется две молекулы ретинола, из других – по одной).

Всасывание витамина и его провитаминов происходит в составе мицелл, затем в энтероцитах они включаются в состав хиломикронов. В крови витамин А связывается с ретинолсвязывающим белком (один из белков фракции α1-глобулинов), который обеспечивает растворимость ретинола, защиту его от окисления, транспорт и доставку в различные ткани. В сетчатке глаза ретинол превращается в ретиналь, в печени – в ретиналь и затем в ретиноевую кислоту, которая выводится с желчью в виде глюкуронидов.

Биохимические функции. Роль витамина А заключается в следующем:

ретинол является структурным компонентом клеточных мембран;

регулирует рост и дифференцировку клеток эмбриона и молодого организма, а также деление и дифференцировку быстро пролиферирующих тканей, в первую очередь, эпителиальных, хряща и костной ткани. Он контролирует синтез белков цитоскелета, реакции распада и синтеза гликопротеинов. Синтез последних осуществляется в аппарате Гольджи. Недостаток витамина А приводит к нарушению синтеза гликопротеинов, что проявляется потерей защитных свойств слизистых оболочек;

участвует в фотохимическом акте зрения;

является важнейшим компонентом антиоксидантной защиты организма;

витамин А и ретиноиды стимулируют реакции клеточного иммунитета, в частности увеличивают активность Т-киллеров;

витамин А является антиканцерогеном, так как при его недостатке в организме увеличивается заболеваемость раком легкого и раком других локализаций.

Рассмотрим подробнее некоторые аспекты действия витамина А .

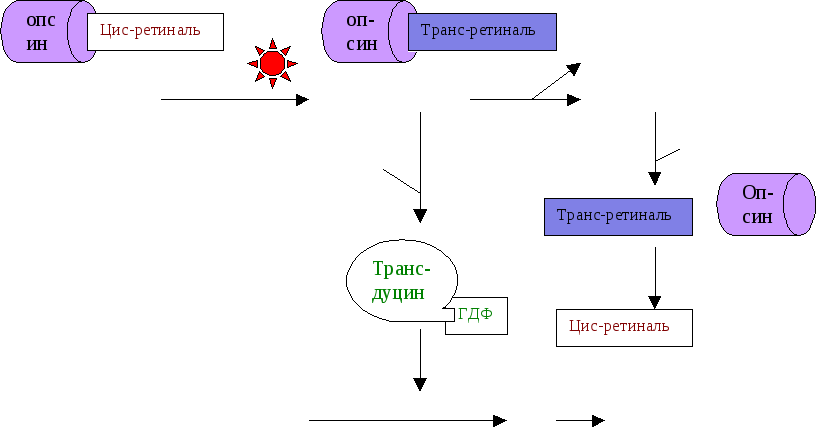

Участие витамина А в процессе зрения. В сетчатке глаза имеются специализированные фоторецепторные клетки двух типов – палочки и колбочки. Наибольшей светочувствительностью обладают палочки, колбочки обеспечивают цветовое зрение. Наружные сегменты палочек содержат уплощенные замкнутые мембранные пузырьки – диски, уложенные в стопку. Диски богаты белком опсином. Опсин способен связываться с 11-цис-ретиналем, образуя пигмент пурпурно-красного цвета родопсин. Механизм образования зрительного сигнала достаточно хорошо изучен (см. рис.3.2).

Квант света стимулирует мембранные рецепторы наружного сегмента палочек сетчатки (родопсин).

Абсорбция света родопсином изомеризует цис-связь в 11-цис-ретинале в транс-связь. Такая транс-структура называется батородопсином (ативированным родопсином). Транс-ретиналь имеет бледно-желтый оттенок, следовательно, при освещении родопсин обесцвечивается.

При освобождении протона из батородопсина образуется метародопсин II, гидролитический распад которого дает опсин и транс-ретиналь. Фотохимическая цепь в батородопсине (т.е. транс-ретиналь) служит для активации G-белка, называемого трансдуцином. Трансдуцин активируется молекулой ГТФ.

Комплекс трансдуцин-ГДФ активирует специфическую фосфодиэстеразу, последняя расщепляет цГМФ.

Г

МФ

стимулирует каскад событий, генерализующих

зрительный сигнал в мозге: перекрытиеNa+-K+-каналов

деполяризация мембраны

возникновение электрического импульса

преобразование импульса в

зрительное восприятие в мозге.

МФ

стимулирует каскад событий, генерализующих

зрительный сигнал в мозге: перекрытиеNa+-K+-каналов

деполяризация мембраны

возникновение электрического импульса

преобразование импульса в

зрительное восприятие в мозге.

Образование цис-ретиналя изтранс-формы, катализируемое ретинальизомеразой, является медленным процессом, протекающим на свету.Цис-ретиналь связывается с опсином и образуется родопсин. В темноте синтез родопсина максимален. Однако нужно отметить,

Рис.3.2. Механизм возникновения зрительного сигнала

что синтез цис-ретиналя лишь частично протекает в сетчатке глаза, основное место его образования – печень. Кроме того, в сетчатке под действием специфической дегидрогеназы транс-ретиналь (альгид) превращается в транс-ретинол (спирт), который поступает в кровь, где соединяется с ретинолсвязывающим белком плазмы. Таким способом он доставляется в печень. В печени ретинолизомераза превращает транс-ретинол в цис-ретинол, последний с помощью НАД+-зависимой дегидрогеназы окисляется в цис-ретиналь, который также поступает в кровь. Этот комплекс улавливается пигментным эпителием сетчатки, и цис-ретиналь уже без участия ферментов связывается с опсином. Отсутствие регенерации родопсина приводит к слепоте в сумерках.

Участие витамина А в антиоксидантной защите организма. Благодаря наличию сопряженных двойных связей в молекуле ретинол способен взаимодействавать со свободными радикалами различных типов, в том числе и со свободными радикалами кислорода. Эта важнейшая особенность витамина позволяют считать его эффективным антиоксидантом.

Антиоксидантное действие ретинола проявляется также в том, что он значительно усиливает антиоксидантное действие витамина Е. Вместе с токоферолом и витамином С он активирует включение Se в состав глутатионпероксидазы (фермента, обезвреживающего перекиси липидов). Витамин А способствует поддержанию SH-групп в восстановленном состоянии (SH-группам многообразного класса соединений также присуща антиоксидантная функция). В частности, препятствуя окислению SH-содержаших белков и образованию в них поперечных S-S- сшивок в составе кератина, ретинол тем самым препятствует кератинизации эпителия (усиление кератинизации кожи приводит к усиленному слущиванию эпителия, развитию дерматита и ее раннему старению).

Однако витамин А может проявлять себя и как прооксидант, так как он легко окисляется кислородом с образованием высокотоксичных перекисных продуктов. Полагают, что симптомы гипервитаминоза А как раз и обусловлены его прооксидантным действием на биомембраны, особенно усиливается процесс ПОЛ в лизосомных мембранах, к которым витамин А проявляет выраженную тропность. Витамин Е, предохраняя ненасыщенные двойные связи ретинола от окисления и образования вследствие этого свободнорадикальных продуктов самого ретинола, тем самым препятствует проявлению его прооксидантных свойств. Необходимо отметить и синергичную с токоферолом роль аскорбиновой кислоты в данных процессах.

В настоящее время большое внимание в мировой литературе уделяется производным витамина А – ретиноидам. Полагают, что их механизм действия сходен со стероидными гормонами. Специфические рецепторные белки в клеточных ядрах связывают ретиноиды и возникающий комплекс взаимодействует с участками ДНК, которые контролируют транскрипцию специальных генов. Идентификация этих генов служит предметом активного научного поиска.

Гиповитаминоз. Наиболее ранним симптомам недостаточности витамина А является «куриная слепота» - резкое снижение темновой адаптации. Характерным является поражение эпителиальных тканей: кожи (фолликулярный гиперкератоз), слизистых оболочек кишечника (вплоть до развития язв), бронхов (частые бронхиты), мочеполовой системы (легкое инфицирование).

Дерматиты сопровождаются патологической пролиферацией, кератинизацией и слущиванием эпителия. Десквамация эпителия слезных каналов может приводить к их закупорке и уменьшению смачивания роговицы глаза слезной жидкостью – она высыхает (ксерофтальмия) и размягчается (кератомаляция) с образованием язв и «бельма». Поражение роговицы может развиваться очень быстро, так как нарушение защитных свойств эпителия приводит к присоединению вторичной инфекции.

Витамин А называется также витамином роста. Особенно демонстративно отставание в росте и гибель животного при недостатке ретинола прослеживаются у хищников, которые не способны синтезировать этот витамин из каротинов.

В качестве эффективного антиоксиданта витамин А защищает организм от “пероксидного стресса” – важнейшего патогенетического звена многих тяжелых заболеваний.

Врожденные нарушения обмена витамина А.

Гиперкаротинемия. Причиной заболевания является отсутствие кишечной β-каротин-оксигеназы,.катализирующей реакцию образования ретинола из каротиов. Основными симптомами являются “куриная слепота” и помутнение роговицы. Резко снижено содержание ретинола в крови.

Фолликулярный кератоз Дарье. При этом наследственном заболевании наряду с изменениями кожи и слизистых оболочек отмечаются отставание умственного развития и психозы. Типичны продольная исчерченность и зазубренность ногтей. Эффективно длительное назначение повышенных доз витамина А.

Гипервитаминоз. Для гипервитаминоза А характерны следующие симптомы: воспаление роговицы глаза, гиперкератоз, потеря аппетита, тошнота (при остром отравлении – рвота), понос, головные боли, боли в суставах, увеличение печени. Развивается общее истощение организма.

Хроническое отравление витамином наблюдается при регулярном употреблении высоких доз витамина, больших количеств рыбьего жира. Случаи острого отравления со смертельным исходом наблюдали при употреблении в пищу печени акулы, белого медведя, морских животных (печень и жировая ткань – основные депо витамина).

Оценка обеспеченности организма ретинолом. Степень обеспеченности определяется по содержанию витамина в крови. Используются также показатели темновой адаптации, электроренограмма. Косвенный показатель – увеличение активности лизосомных ферментов.

Суточная потребность. Пищевые источники. Ретинол присутствует только в животной пище, особенно много его в печени и жире морских рыб и млекопитающих. Источником витамина А для человека являются также каротины. Однако следует заметить, что β-каротины полностью заменить витамин А не могут, так как лишь ограниченное их количество способно превратиться в ретинол. И этого количества недостаточно для проявления характерных антиоксидантных свойств витамина А.

Суточная потребность в витамине А составляет 1,5-2 мг.