Основы токсикологии

.pdf

Рисунок 1. Структура веществ, вызывающих у чувствительных лиц состояние, напоминающее красную волчанку

Примерно у 10% европейцев понижена интенсивность N-окисления спартеина и 4- гидроксилирования дибрезохина. У этих же лиц понижена метаболическая активность в отношении ксенобиотиков с близким химическим строением.

В качестве причин понижения метаболической активности спартеина и дибрезохина рассматривается функциональный дефект или понижение количества изоферментов цитохром-Р-450 зависимых оксидаз.

Еще один вид генетической аномалии удалось выявить при назначении пациентам суксаметониума. Этот миорелаксант в норме разрушается холинэстеразой плазмы крови на холин и янтарную кислоту. Благодаря высокой активности энзима у большинства людей длительность действия препарата исчисляется минутами. Однако у некоторых, при введении установленной дозы вещества развивается длительная миорелаксация и апное. Активность фермента у таких лиц составляет лишь 10 - 20% от нормы, поскольку в крови циркулирует атипичная псевдохолинэстераза. Дефект энзима наследуется по аутосомальному рецесстивному механизму.

Имеются и другие аномалии энзимов, имеющие большое токсикологическое значение. Среди них дефекты: алкогольдегидрогеназы, параоксоназы, каталазы, дофамин-

-монооксигеназы, моноаминоксидазы, глютатионсинтетазы, глюкуронозилтрансферазы, катехол-О- метилтрансферазы, тиопуринметилтрансферазы, тиолметилтрансферазы.

-монооксигеназы, моноаминоксидазы, глютатионсинтетазы, глюкуронозилтрансферазы, катехол-О- метилтрансферазы, тиопуринметилтрансферазы, тиолметилтрансферазы.

1.2.2. Различия связанные с полом

Наиболее отчетливо выражены различия в чувствительности самцов и самок к токсикантам у грызунов. Однако выявляемые закономерности справедливы для других млекопитающих и человека. Основная причина феномена - особенности токсикокинетики ксенобиотиков. Так, кожа спины самок крыс примерно в два раза более проницаема для мочевины, бензойной

кислоты и кортизона, чем кожа самцов. Существенно различны скорость и характер метаболизма чужеродных соединений. Микросомы, выделенные из гепатоцитов самцов имеют примерно в два раза большее сродство к гексобарбиталу и амидопирину (но не анилину), в сравнении с микросомами печени самок. В этой связи продолжительность действия барбитуратов на самцов меньше, чем на самок. Деметилирование бензфетамина и метиланилина, гидроксилирование бензпирена и анилина, глукуронизирование ряда токсикантов - примеры процессов, протекающих в организме самок с меньшей скоростью, чем в организме самцов.

Кастрация или введение самцам эстрогенов нивелируют различия в скорости метаболизма ксенобиотиков в организме животных разных полов. Напротив, тестостерон, введенный кастрированным самцам, позволяет вновь выявить различия. Показано, что эффект гормона обусловлен в большей степени анаболической составляющей его активности.

В связи с изложенным токсичность многих ксенобиотиков для самцов и самок лабораторных животных, мужчин и женщин - неодинакова.

Различия токсичности веществ при остром и хроническом введении могут иметь разную направленность. Так, при остром введении ЛД50 паратиона для самцов крыс составляет 30 мг/кг, для самок - 3 мг/кг. При хронической аппликации токсичность вещества для самцов, напротив, выше. Это объясняют тем обстоятельством, что при острой интоксикации эффект вещества связан с его антихолинэстеразной активностью, а при хронической - с действием метаболита паратиона, нитрофенола, на систему крови.

Метаболические превращения ксенобиотиков могут различаться не только количественно, но и качественно. Например при интоксикации диельдрином в моче самцов и самок обнаруживаются разные продукты метаболизма. При введении самкам крыс анальгетика тиарамида до 65% вещества выводится с мочой в форме сульфоконьюгата. При введении препарата самцам этот метаболит вообще не обнаруживается в моче.

Различия токсичности веществ, связанные с полом, у человека выражены слабо. Вместе с тем, процесс резорбции некоторых веществ проходит с разной скоростью. Так, у женщин в желудочно-кишечном тракте хуже всасывается салициловая кислота. Ксилокаин хуже, а диазепам лучше связывается с белками крови женщин, чем мужчин. У женщин, как правило, больше жировой ткани, что сказывается на характере распределения гидрофильных и гидрофобных ксенобиотиков. Активность некоторых энзимов, метаболизирующих чужеродные соединения у мужчин и женщин неодинакова. Так, активность эстеразы ацетилсалициловой кислоты у мужчин выше, а моноаминоксидазы - ниже.

2. Не обусловленные генетически особенности реакции организма на действие токсикантов

2.1. Возрастные различия

В процессе индивидуального развития человека и животных выделяют эмбриональный, фетальный, неонатальный, перинатальный, а также периоды созревания, зрелого возраста и старости. Чувствительность организма к токсикантам в эти периоды различна. Это обусловлено процессами развития, созревания и дифференциации тканей, возрастными особенностями морфологии, физиологии и биохимии органов и систем организма. В различные периоды развития и жизни организма подвергаются существенным изменениям: характер вазкуляризации тканей, проницаемости гистогематических и иных барьеров, функции нервной, эндокринной, иммунной систем и т.д. На таблице 7 представлены некоторые различия между организмами, находящимися в разных периодах развития и жизни, сказывающиеся на чувствительности к ксенобиотикам.

Таблица 7. Некоторые функционально-морфологические различия между организмами, находящимися в различных периодах развития и жизни

Различия между неонатальным периодом и зрелым возрастом

1. Резорбция в желудочно-кишечном тракте.

Проницаемость для белков (иммуноглобулинов) и других макромолекул возрастает на короткий период сразу после родов.

Скорость всасывания чужеродных соединений выше.

Кислотность кишечного содержимого понижена.

Скорость эвакуации содержимого желудка ниже.

2. Распределение.

Более высокое соотношение объемов экстрацеллюлярной/интрацеллюлярной жидкости.

Более низкое содержание жировой ткани.

Понижена способность белков плазмы крови связывать ксенобиотики.

Повышена проницаемость гематоэнцефалического и ликворного барьеров.

Более высокая относительная масса мозга и печени.

3. Биотрансформация.

Масса гладкого эндоплазматического ретикулума в гепатоцитах в постнатальном периоде возрастает.

Биотрансформация чужеродных соединений в целом низка, в постнатальном периоде возрастает.

Способность к индукции микросомальных ферментов у новорожденных выше, чем у взрослых.

4. Экскреция.

Соотношение масса почек/масса тела у новорожденных в два раза выше, чем у взрослых.

Число и размеры почечных клубочков у новорожденных ниже.

Фильтрационная способность невысокая, в постнатальном периоде повышена.

Канальцевая секреция редуцирована; постепенно повышается в процессе созревания.

Скорость реабсорбции выше.

Секреция желчи ограничена.

Различия между периодом зрелости и старости

1. Резорбция в желудочно-кишечном тракте.

Постепенное снижение числа резорбирующих клеток.

Повышение рН содержимого желудка.

Снижение подвижности желудочно-кишечного тракта.

Понижение интенсивности обмена в слизистой тонкой кишки.

2. Распределение

Уменьшение количества воды в организме.

Увеличение количества жировой ткани.

Ослабление кровотока в тканях.

Снижение проницаемости гистогематических барьеров.

Снижение связывающей способности белков крови.

3. Биотрансформация.

Частичное снижение метаболической активности пеячени.

4. Экскреция.

Незначительное понижение почечной секреции.

Замедление почечной экскреции.

2.2. Влияние массы тела

Более высокая, в сравнении с нормой, масса тела как правило является следствием избыточного накопления жировой ткани. Вещества, накапливающиеся в жире в этом случае действуют слабее. Ожирение нередко сопровождается нарушением функций печени, поэтому у тучных людей характер токсического действия некоторых ксенобиотиков может существенно изменяться.

2.3. Влияние беременности

Во время беременности изменяются многие параметры организма: масса тела, соотношение объемов интра- и экстрацеллюлярной жидкости, содержание жировой ткани, скорость эвакуации желудочного содержимого, концентрация белков плазмы крови, относительный объем сердца, кровоснабжение почек, интенсивность клубочковой фильтрации и т.д. Все это естественно приводит к значительному изменению чувствительности беременных к токсикантам. К тому же измененный гормональный фон сказывается на активности энзимов, участвующих в метаболизме ксенобиотиков. В большинстве случаев практически не возможно предсказать, как измениться токсичность вещества при беременности. Это следует устанавливать в каждом случае экспериментально.

Достаточно подробно изучался метаболизм ксенобиотиков в организме беременных крыс. Установлено, что активность анилингидроксилазы, этилморфин-N-деметилазы, дифенил-4- гидроксилазы, билирубин-глюкуронозилтрансферазы, катехол-О-метилтрансферазы, нитроредуктазы, моноаминоксидазы понижается. Содержание цитохрома Р-450 также снижено. Аналогичные результаты получены и на других видах лабораторных животных, в частности, на кроликах.

ГЛАВА 5.2. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ТОКСИЧНОСТЬ

Биологические системы постоянно обмениваются с окружающей средой веществом, энергией, информацией и потому их функциональное состояние находится в полной зависимости от состояния среды. В определенных границах биосистемы способны приспосабливаться к изменению свойств окружающей среды. При этом изменяются их биохимические, физиологические, морфологические характеристики, а, стало быть, и чувствительность к ксенобиотикам. Колебания чувствительности к ядам в зависимости от условий, в которых яд действует, отмечаются на всех уровнях организации жизни: клеточном, органном, организменном, популяционном. Наибольшее количество данных по этому вопросу получено в эксперименте применительно к целостному организму лабораторных животных различных видов. Имеются отдельные наблюдения на людях. Проблема практически не изучена на уровне популяций, хотя в будущем это может иметь очень большое значение для решения практических экотоксикологических задач.

Свойства среды влияют на все звенья цепи формирования и развития токсического процесса: резорбцию, распределение, метаболизм, элиминацию ксенобиотика, взаимодействие его с рецепторами, активацию патологических и репаративных процессов. Наиболее значимые факторы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Факторы, оказывающие влияние на токсичность ксенобиотиков

1. |

Биологические |

или |

биосоциальные |

|

- |

|

|

|

питание |

- |

условия содержания (для |

лабораторных |

животных) |

|

- окружение |

|

|

|

|

2. |

|

|

|

Физические |

- |

геофизическая |

|

периодичность |

|

- |

|

|

|

температура |

- |

|

|

|

давление |

- |

влажность |

|

|

воздуха |

- |

концентрация |

ионов |

и |

Рн |

- |

апплицируемый |

|

объем |

|

- концентрация действующего агента и его агрегатное состояние

3. |

|

|

|

|

Химические |

- |

ксенобиотики |

в |

окружающей |

среде |

|

- |

ксенобиотики |

в |

воде |

и |

пище |

- совместное воздействие нескольких веществ

Между действием отдельных факторов в реальных условиях трудно провести границу. Так, временная периодичность в изменении чувствительности организма к ксенобиотику зависит как от геофизических факторов (смена дня и ночи, времен года), так и от биосоциальныхъ факторов, генетических особенностей организма и т.д.

1. Питание

Количество и качество потребляемой пищи оказывают сложное влияние на чувствительность человека и животных к токсикантам. У лиц, находящихся на диете богатой белками, но бедной углеводами период полупревращения феназона уменьшается на 7 часов (с 16,2 до 9,5 часов),

теофиллина с 8,1 до 5,2 часов. При переходе на диету с противоположным соотношением белков и углеводов в пище период полупревращения ксенобиотиков возрастает. Дефицит в пище белков и липидов приводит к снижению интенсивности метаболизма ксенобиотиков печенью. В этой связи токсичность веществ, подвергающихся в организме биоактивации, понижена у лиц находящихся на белковой диете. Содержание углеводов в потребляемой пище мало сказывается на интенсивности процесса метаболизма ксенобиотиков и на их токсичности.

Хроническое недоедание понижает резорбцию веществ в желудочно-кишечном тракте и скорость их метаболизма. Развивающаяся гипоальбуминемия приводит к снижению фракции веществ, связывающихся альбуминами плазмы крови. В итоге, элиминация токсикантов путем биотрансформации угнетается, но почечная экскреция проходит с большей скоростью.

Голод редуцирует активность энзимов печени, разрушающих чужеродные соединения. У крыс, уже через 16 часов голода отмечается отчетливое снижение активности процесса N- деметилирования ксенобиотиков, причем у самцов эффект выражен сильнее, чем у самок. Вероятно, в период голодания нарушается активирующее действие андрогенных гормонов на микросомальные энзимы.

2. Условия содержания экспериментальных животных

В условиях эксперимента удалось установить, что токсичность веществ зависит от того, содержатся ли они изолированно или группой. Токсичность некоторых веществ, действующих на ЦНС, при изолированном содержании животных ниже (таблица 2).

Таблица 2. Токсичность некоторых веществ (мг/кг; через рот) для мышей при изолированном и групповом содержании

Вещества |

Групповое |

изолированное |

ЛД50изол/ЛД50груп |

|

содержание |

содержание |

|||

|

|

|||

Фенамин |

34 |

232 |

6,8 |

|

Кофеин |

620 |

1200 |

1,9 |

|

Пикротоксин |

19 |

30 |

1,6 |

|

Мескалин |

880 |

1180 |

1,3 |

|

Пентилентетразол |

265 |

290 |

1,1 |

|

Бемегрид |

120 |

120 |

1,0 |

Иногда механизмы, лежащие в основе явления, затрагивают глубинные физиологические характеристики организма. Так, установлено, что при продолжительной изоляции мышей в хвостатом ядре мозга возрастает содержание дофаминергических рецепторов. Этим можно объяснить усиление двигательной активности животных и более высокую толерантность их к дофаминомиметикам (фенамин, кофеин, мескалин). Изоляция приводит также к уменьшению числа мест связывания серотонина в коре головного мозга, промежуточном мозге, коре мозжечка, что сопровождается усилением агрессивности. Количество ГАМК-рецепторов, через которые реализуется судорожная активность бициклофосфатов, норборнана, пикротоксина и др. в коре головного мозга уменьшается; количество рецепторов, через которые осуществляется этанол-потенцирующее действие бензодиазепинов и барбитуратов, снижается в промежуточном мозге и коре мозжечка.

Однако часто можно обнаружить и достаточно простые причины наблюдаемых эффектов. Например, при изолированном содержании животных выше теплоизлучение организма, а влажность окружающего воздуха ниже. Температурный режим и влажность среды, в свою очередь, могут оказывать существенное влияние на токсичность веществ, что подтверждается экспериментально. Так, ЛД50 морфина сульфата при 19О для животных (мыши) при изолированном и групповом содержании составляет 520 и 490 мг/кг соответственно; при 29О - 434 и 368 мг/кг.

На групповых животных (крысы, мыши) неблагоприятным образом сказывается шум. Ограничение пространства и свободы движений действует на них как стрессорный фактор.

3. Содержание в стерильных условиях

У животных, рожденных и выращенных в стерильных условиях, отсутствует кишечная флора. Это является причиной полного прекращения у них процессов внутрикишечного метаболизма ксенобиотиков, в частности деглюкуронидирования конъюгатов, и подавления внутрипеченочной циркуляции некоторых чужеродных веществ. Полагают, что этим можно объяснить значительное снижение (в сравнении с контролем) частоты появления опухолей кишечника и молочной железы, развивающихся при введении животным 3,2-диметил-4- аминофенола. В обычных условиях канцероген подвергается в печени N-гидроксилированию, а затем и глюкуронидированию. После попадания метаболита в кишечник с желчью происходит его расщепление под влиянием

-глюкуронидазы кишечной флоры и образование исходного вещества, активно реабсорбирующегося слизистой ЖКТ. Длительная внутрипеченочная циркуляция диметил-аминофенола и, следовательно, продолжительное пребывание в организме, способствуют реализации канцерогенного действия токсиканта. У животных, содержащихся в стерильных условиях, внутрипеченочная циркуляция подавлена. Вследствие этого существенно ускоряется экскреция вещества из организма, снижается вероятность развития патологических процессов.

-глюкуронидазы кишечной флоры и образование исходного вещества, активно реабсорбирующегося слизистой ЖКТ. Длительная внутрипеченочная циркуляция диметил-аминофенола и, следовательно, продолжительное пребывание в организме, способствуют реализации канцерогенного действия токсиканта. У животных, содержащихся в стерильных условиях, внутрипеченочная циркуляция подавлена. Вследствие этого существенно ускоряется экскреция вещества из организма, снижается вероятность развития патологических процессов.

4. Периодические изменения чувствительности к токсикантам

Многие биологические процессы, такие как синтез ДНК, РНК, белков, нейромедиаторов, активность энзимов, параметры гемодинамики, рН мочи, количество электролитов в моче, температура тела, количество форменных элементов в крови, гормональная активность, интенсивность обмена веществ и т.д. - постоянно, достаточно ритмично изменяются во времени. У человека и животных выявлено более 100 ритмических изменений различных характеристик и функций организма. Естественно, что чувствительность организма к токсикантам также постоянно изменяется.

4.1. Циркадные ритмы

Циркадными, называются суточные колебания показателей жизнедеятельности, обусловленные генетическими механизмами и выявляемые даже на клеточном уровне. У различных видов живых существ характер суточной ритмики различен. Так, у людей максимальное содержание кортикостероидов в крови определяется утром, в момент пробуждения, у крыс - вечером, при приближении темного времени суток, т.е. также в конце периода покоя. Эти колебания регулируются, в основном, сменой светлого и темного времени суток, а также некоторыми биосоциальными факторами. В основе суточных колебаний чувствительности человека и высших животных к токсикантам лежат изменения активности энзимов, метаболизирующих ксенобиотики, содержания гормонов в крови и нейромедиаторов в нервной ткани, спонтанной подвижности кишечника и многие другие причины.

Так, токсичность ингибиторов холинэстеразы для крыс коррелирует с содержанием ацетилхолина в ткани мозга животных. В те периоды, когда содержание нейромедиатора высоко, возрастает токсичность ингибиторов. Напротив, токсичность холинолитика атропина возрастает, когда содержание ацетилхолина снижается. Продолжительность сна мышей, вызванного гексобарбиталом, максимальна между 8 и 14 часами суток, когда активность ферментов, метаболизирующих препарат, снижена, и минимальна - между 20 и 2 часами, на фоне максимальной активности энзимов. Адренэктомия приводит к прекращению циркадной ритмики активности микросомальных энзимов и чувствительности к ксенобиотику, что связано с прекращением колебания содержания в крови кортикостероидных гормонов.

Поскольку чувствительность организма к различным токсикантам изменяется вследствие колебания характеристик разных биологических процессов, общая временная зависимость изменения токсичности для всех ксенобиотиков отсутствует, и для каждого вещества в отдельности, в случае необходимости, определяется экспериментально.

Сучетом сказанного, исследования по оценке острой токсичности веществ следует проводить

водно и тоже время суток.

4.2. Годичные ритмы

Годичные изменения чувствительности к токсикантам особенно характерны для холоднокровных животных. Однако некоторые колебания чувствительности отмечаются и у

теплокровных. Например, у крыс линии Wistar в течение года определяются достоверные изменения чувствительности к токсическому действию никотина. Не исключено, что это связано с колебаниями среднесуточной температуры и влажности воздуха. Максимальная токсичность выявляется в теплое время года.

5. Температура окружающего воздуха

Скорость течения различных биологических процессов изменяется в зависимости от изменения температуры не одинаково. Температурный коэффициент Q10 показывает на сколько меняется скорость того или иного процесса при изменении температуры на 10О.

Q10 = Vt/V(t-10)

Q10 для физико-химических процессов находится в интервале 1,1 - 1,5, химических реакций - 2 - 3, а для отдельных биохимических процессов и выше. Диффузия токсикантов и их метаболитов через биологические барьеры, будучи физическим процессом, в меньшей степени зависит от температуры, чем течение, скажем, биохимических реакций превращения веществ в тканях. Однако диффузия является важным механизмом поступления большинства ксенобиотиков в организм. Поэтому, при более высоких температурах резорбция химических веществ, в целом, идет с большей скоростью, чем при низких. В этой связи охлаждение места действия токсиканта (место укуса ядовитых змей, насекомых) иногда может замедлить скорость резорбции яда и развития поражения. На таблице 3 представлены данные, поясняющие это положение.

Таблица 3. Содержание метадона в тканях экспериментальных животных (мкг/г), через 30 минут после подкожного введения, в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Вид животных |

Ткань |

Доза (мг/кг) |

18О |

29О |

|

|

(%) |

|

|

||||||

|

|||||||

крыса |

мозг |

|

2,0 |

3,1 |

55 |

||

печень |

20,0 |

10,2 |

12,1 |

25 |

|||

|

кровь |

|

1,2 |

2,1 |

75 |

||

мышь |

мозг |

|

4,8 |

6,7 |

40 |

||

печень |

33,0 |

19,0 |

23,0 |

21 |

|||

|

кровь |

|

2,8 |

3,8 |

36 |

||

(F. Herr et al., 1956)

Резорбция через кожу также существенно возрастает при повышении температуры. Так, 4 из 5 обезьян переносят зарин в концентрации 115 мг/м3 при экспозиции в течение 30 минут и температуре окружающего воздуха 25О; при 38О при тех же условиях выживает 1 из 5 животных. Однако, анализируя подобные результаты, следует помнить, что в еще большей степени чем на диффузию ксенобиотика через гистогематические барьеры, температура влияет на интенсивность кровоснабжения тканей, то есть на процесс доставки к ним токсиканта.

С изменением температуры изменяется реактивность организма. Изменяется, например, частота и сила сердечных сокращений. Это, в свою очередь, приводит к изменению реакции сердечной мышцы на действие токсиканта. Так, в опытах in vitro, g-строфантин в концентрациях 0,05 - 0,2 мкг/мл при 37О перфузируемого раствора повышал изометрическое систолическое напряжение папиллярных мышц сердца кошки. При 27О эффект не наблюдался. Причина феномена состоит в том, что при низкой температуре спонтанная недостаточность сердечной мышцы развивается значительно медленнее, чем при 37О, а действие гликозидов отчетливо прослеживается только при недостаточности миокарда. Выраженность действия адреналина и

-адреноблокаторов на изолированное предсердие и папиллярные мышцы сердца кролика также существенно зависит от температуры.

-адреноблокаторов на изолированное предсердие и папиллярные мышцы сердца кролика также существенно зависит от температуры.

Интенсивность биотрансформации ксенобиотиков возрастает при предварительном охлаждении экспериментальных животных, при этом в крови у них возрастает уровень гормона щитовидной железы (индуктор метаболизма ксенобиотиков), а в печени - содержание

цитохромаР-450. Установлено, что за сутки в организме крысы при 35О окружающего воздуха выделяется около 1,7 мкг тироксина, при 20 - 25О - 5,2 мкг, в условиях холода - 9,5 мкг.

Хроническая гипертермия также сопровождается изменением токсикокинетических характеристик многих ксенобиотиков. При изолированном содержании крыс в течение месяца при температуре окружающего воздуха близкой к 35О С существенно снижается клиаренс пропранолола, антипирина, теофиллина, дигоксина. С другой стороны кинетика фенитоина в аналогичных условиях не изменяется.

Теоретические основы влияния температуры окружающего воздуха на токсичность ксенобиотиков для млекопитающих разработаны недостаточно. Известно, что температура среды сказывается на температуре тела животных, однако зависимость не носит линейного характера. Так, в опытах на мышах изучали зависимость ректальной температуры животных от температуры окружающего воздуха. При температуре окружающего воздуха 20О ректальная температура составляла около 36О, при 25О - снижалась до 34О, и при 35О - составляла более 37О (W. Usinger, 1957). В этой связи следует ожидать, что чувствительность экспериментальных животных и человека к токсикантам будет определяться не только величиной температуры окружающего воздуха, но и продолжительностью воздействия, выходящего за рамки адаптационного комфорта.

Как правило в большей степени зависит от температуры окружающей среды токсичность веществ, влияющих на температуру тела. Существенно влияют на температуру тела токсиканты, влияющие на механизмы нейромедиаторной передачи нервных импульсов в холинэргических, катехоламинергических, серотонинергических синапсах. Токсичность этих веществ, в свою очередь, существенно зависит от температуры. Так, токсичность ФОС (понижают температуру тела) для крыс снижается при содержании животных в условиях компенсируемой гипертермии (до 300 С). Напротив токсичность холинолитиков (повышают температуру тела) в этих условиях увеличивается. Ухудшается при повышении температуры окружающего воздуха и переносимость и некоторых симпатомиметиков (нафтизин). Однако характер зависимости и механизм, лежащий в основе эффекта, в каждом случае должны устанавливаться эмпирически. Так метадон понижает температуру тела мыши. Однако его токсичность при 29О в 2,9 раза выше, чем при 18О.

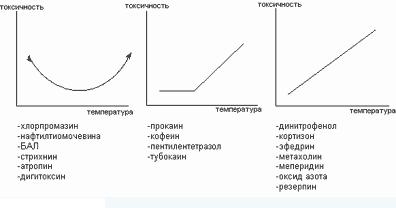

Допуская значительные упрощения, можно выделить три основных вида зависимости между значением температуры окружающей среды и токсичностью ксенобиотиков для экспериментальных животных (рисунок 1). Каждому из этих типов соответствуют определённые токсикодинамические механизмы.

Рисунок 1. Основные виды зависимости между температурой окружающей среды и токсичностью ксенобиотиков

+ Щелкните для загрузки увеличенной копии (4,28кб, 582x289 GIF)

ГЛАВА 5.3. ЯВЛЕНИЯ, НАБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ТОКСИКАНТОВ

Реакция живых систем на ксенобиотик может существенно изменяться при его повторном или длительном воздействии. Выделяют четыре основные формы проявления этого феномена: толерантность, химическая зависимость, привыкание и хроническое отравление. Первые три формы развиваются при контакте с веществом, поступающим в организм в действующей дозе, т.е. первоначально вызывающей отчетливый эффект. Эти формы интересуют токсиколога прежде всего при оценке действия веществ, которые человек как правило принимает умышленно: лекарственные препараты, наркотические средства, вредные привычки (курение, прием алкоголя) и т.д. Последняя развивается в результате длительного контакта с токсикантом в малых, близких к пороговым, или даже подпороговых, дозах. Эта форма рассматриваемого явления интересует токсиколога применительно к проблеме профессиональной патологии и экотоксикологии.

1.Толерантность

В ряде случаев при повторном введении действующей дозы отмечается понижение чувствительности организма к веществу. Этот феномен обозначается, как "толерантность". Толерантность возникает не только у человека (у лиц длительно использующих фармакологические средства, наркоманов и токсикоманов). В условиях эксперимента толерантность можно сформировать у животных, причем не только у млекопитающих, но и у членистоногих, червей, простейших, бактерий и т.д.

Толерантность формируется лишь в отношении ограниченного круга веществ. Скорость и выраженность феномена также не одинаковы при действии различных токсикантов. В ряде случаев толерантность может быть тесно связана с еще одним явлением, получившим название "зависимость" от ксенобиотика (см. ниже).

1.1. Виды толерантности

В основу классификации различных форм толерантности могут быть положены разные принципы. По скорости её формирования выделяют:

-острую форму (тахифилаксия) - возникает после однократного или повторного действия вещества;

-хроническую форму - развивается при частом и длительном контакте с веществом.

По механизму формирования:

-кажущуюся (мнимую, диспозиционную);

-истинную (функциональную, клеточную).

Кажущаяся толерантность является следствием изменения токсикокинетики вещества: параметров его резорбции, распределения, биотрансфрмации, экскреции. В этом случае продолжающееся действие токсиканта в неизменной дозе сопровождается постепенным снижением его концентрация в области локализации соответствующей биомишени.

Истинная толерантность является следствием изменения токсикодинамики развивающегося процесса: функциональной модификации биомишени (селективных рецепторов, эффекторных систем и т.д.), адаптации клеток к иным условиям внутренней среды организма и т.д.

Основными механизмами толерантности являются:

1.Ослабление резорбции;

2.Усиление элиминации (экскреции, метаболизма);