- •Предисловие

- •Введение в биохимию

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Энзимология и биологическое окисление

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Биохимия углеводов

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Биохимия липидов

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Биохимия белков и нуклеиновых кислот

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Теоретическая часть

- •Практическая часть

- •Содержание

- •1 Введение в биохимию 4

- •1 Введение в биохимию 4

-

Энзимология и биологическое окисление

Занятие 2

Строение и функции белков. Строение и свойства ферментов

Цель занятия: закрепить знания по структуре белков, сформировать представления о строении и свойствах ферментов. Научиться выполнять качественные реакции на активность некоторых гидролитических ферментов.

Исходный уровень знаний и навыков

Студент должен знать:

-

Характеристику уровней структурной организации белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры).

-

Жизненно незаменимые микроэлементы.

-

Витамины B1, B2, B3, B6, PP.

-

Строение коферментов NAD+, NADP+.

-

Понятия: коагуляция, порог коагуляции, коллоидная защита.

Студент должен уметь:

-

Проводить качественные реакции на белки и пептиды.

Структура занятия

-

Теоретическая часть

-

Понятие о ферментах. История энзимологии. Особенности ферментативного катализа. Строение ферментов. Доказательства белковой природы ферментов.

-

Характеристика уровней структурной организации белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры) и связей, удерживающих ее. Высаливание, денатурация, причины, механизм и признаки.

-

Кофакторы ферментов: ионы металлов и коферменты. Участие витаминов в построении коферментов.

-

Структурно-функциональная организация ферментов: активный (субстратный) центр, каталитический, аллостерический участки.

-

-

Практическая часть

-

Решение задач.

-

Лабораторные работы.

-

Проведение контроля конечного уровня знаний.

-

Задачи

-

Напишите формулу пептида Глу-Тир-Про-Гис-Сер. Какие из перечисленных цветных реакций будут положительными с данным пептидом: а) биуретовая, б) Фоля, в) ксантопротеиновая, г) Милона?

-

О чем свидетельствуют цветные реакции на белки:

а) о наличии белка в биологической жидкости;

б) о первичной структуре белка;

в) о конформации белка;

г) о наличии некоторых аминокислот в структуре белка;

д) о функции белка;

е) о наличии числа уровней структурной организации?

-

Причиной различий в кривых насыщения кислородом между Hb и миоглобином является:

а) количество кислорода, переносимое этими гемопротеидами;

б) заметные различия структур;

в) конформационные переходы субъединиц;

г) различиями pH окружающей среды;

д) различное значение pCO2 крови и ткани?

-

Зимогены превращаются в ферменты путем реакций: а) аденилирования; б) фосфорилирования; в) метилирования; г) ограниченного протеолиза?

-

Примером ковалентных сшивок белков рубцовой ткани являются: а) десмозин; б) лизил-альдольная связь; в) солевые мостики; г) водородные связи; д) дисульфидные связи?

-

Активный центр фермента:

а) содержит каталитические и вспомогательные аминокислоты;

б) создает благоприятное окружение для взаимодействия фермента и субстрата;

в) является основным в формировании свойств третичной структуры фермента;

г) может содержать дополнительные сайты небелкового строения, необходимые для каталитического действия;

д) обязательно содержит SH-группы?

Лабораторные работы

Лабораторная работа № 1. Цветные реакции на белки и аминокислоты

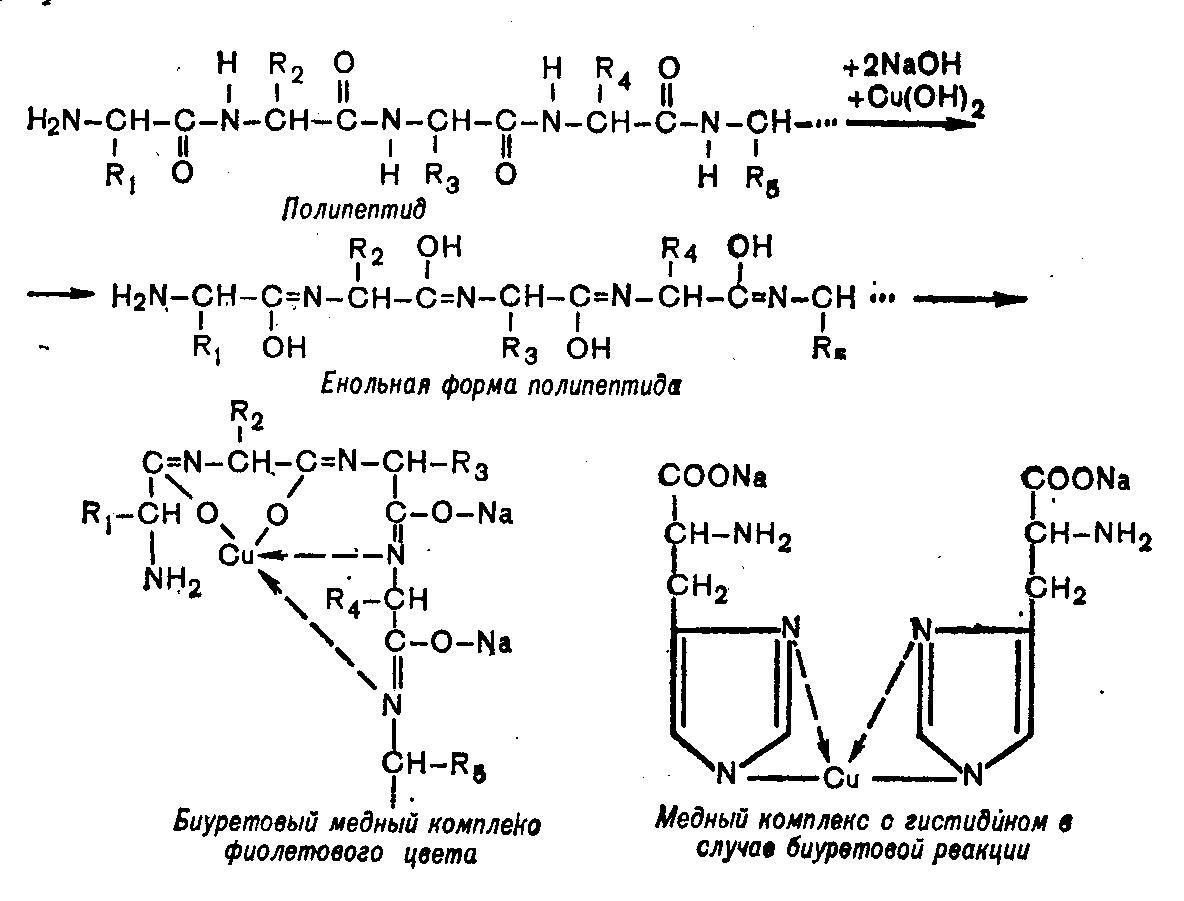

Биуретовая реакция.

Принцип метода. В щелочной среде пептидные связи белка образуют с ионами двухвалентной меди комплекс фиолетового цвета (см. уравнение).

ВНИМАНИЕ! Соблюдать меры безопасности при работе с гидроксидом натрия.

Ход работы. В три пробирки наливают по 5 капель растворов: в 1-ю – яичного белка, во 2-ю – желатина, в 3-ю – миозина. В каждую пробирку добавляют по 5 капель 10 %-го раствора гидроксида натрия и по 1 капле 1 %-го раствора медного купороса. Во всех пробирках наблюдают устойчивое сине-фиолетовое окрашивание.

Выводы по результатам работы.

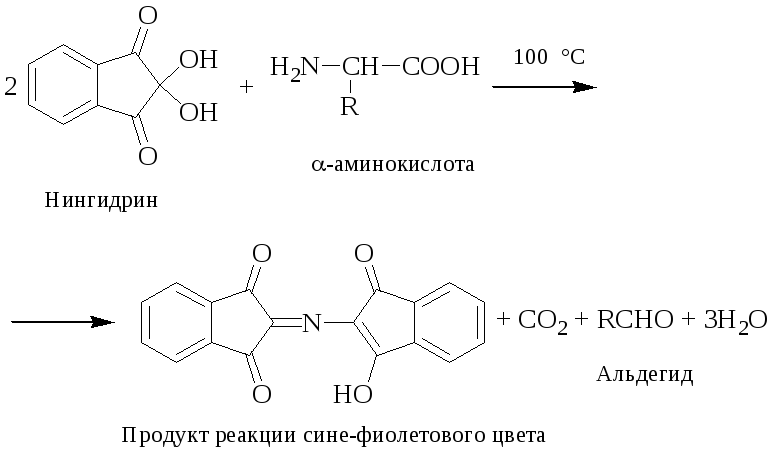

Нингидриновая реакция.

Принцип метода. Основан на образовании димера нингидрина и азота аминогруппы сине-фиолетового цвета (комплекс Руэмана ‑ см. уравнение).

Ход работы. К 5 каплям раствора белка прибавить 5 капель раствора нингидрина и прокипятить 1–2 мин. Появляется сине-фиолетовое окрашивание.

Выводы по результатам работы.

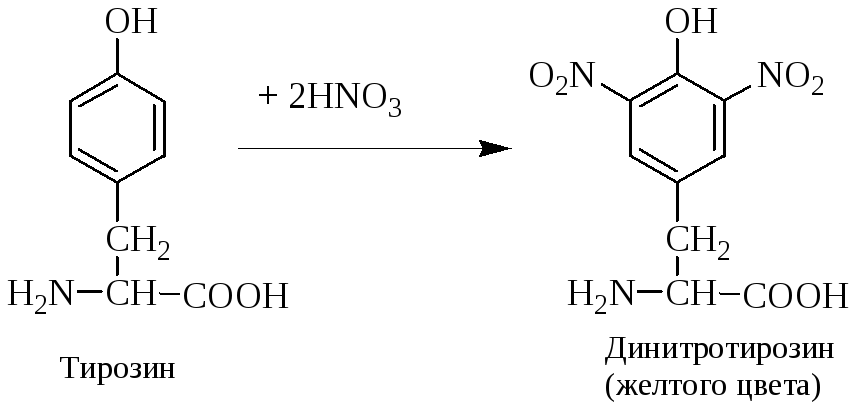

Ксантопротеиновая реакция (Мульдера).

Принцип метода. Основан на образовании нитросоединений ароматических и гетероциклических аминокислот, окрашенных в ярко-желтый цвет (см. уравнение).

ВНИМАНИЕ! Соблюдать меры безопасности при работе с концентрированной азотной кислотой.

Ход работы. В три пробирки наливают по 5 капель растворов: в 1-ю – яичного белка, во 2-ю – желатина, в 3-ю – миозина. В каждую пробирку добавляют по 3 капли концентрированной азотной кислоты и осторожно кипятят. В первой пробирке образуется осадок желтого цвета, а во второй – слабое окрашивание, т. к. желатин не содержит циклических аминокислот. В 3‑й пробирке образуется осадок белого цвета, переходящий в желтый цвет. Пробирки охлаждают и добавляют в каждую по 10–15 капель 20 %-го едкого натра до изменения окраски растворов вследствие образования натриевой соли динитротирозина.

Выводы по результатам работы.

Реакция на тирозин (Миллона).

Принцип метода. Основан на образовании осадка ртутной соли динитротирозина кроваво-красного цвета (см. уравнение).

ВНИМАНИЕ! Соблюдать меры безопасности при работе с реактивом Миллона (содержит Hg и HNO3).

Ход работы. В три пробирки наливают по 5 капель растворов: в 1-ю – яичного белка, во 2-ю – желатина, в 3-ю – миозина. В каждую пробирку добавляют по 3 капли реактива Миллона (раствор ртути в азотной кислоте) и осторожно нагревают. Отмечают изменение цвета в пробирках, характеризующее наличие в указанных белках тирозина.

Выводы по результатам работы.

Реакция Фоля (на аминокислоты, содержащие слабосвязанную серу).

Принцип метода. Основан на щелочном гидролизе сульфгидрильных групп SH белка с последующим отщеплении серы в виде сульфида свинца (PbS) черно-бурого цвета (см. уравнение).

ВНИМАНИЕ! Соблюдать меры безопасности при работе с реактивом Фоля (содержит NaOH и Na2PbO2).

Ход работы. В три пробирки наливают по 5 капель растворов: в 1-ю – яичного белка, во 2-ю – желатина, в 3-ю – миозина. В каждую пробирку добавляют по 5 капель реактива Фоля. Затем интенсивно кипятят и дают постоять 1–2 мин. При этом в 1-й и в 3-й пробирках образуется черный или бурый осадок сульфида свинца. Желатин осадка не образует, т. к. в нем нет серосодержащих аминокислот.

Выводы по результатам работы.

Лабораторная работа № 2. Реакции осаждения белков

Принцип метода. Основан на денатурации и осаждении белков различными факторами.

Осаждение белков при кипячении.

ВНИМАНИЕ! Соблюдать меры безопасности при работе с нагреванием пробирок.

Ход работы. В 5 пробирок наливают по 5 капель раствора белка. Первую пробирку нагреть до кипения. Жидкость мутнеет, т. к. разрушаются водные оболочки вокруг молекулы белка, и происходит укрупнение его частиц. Мицеллы белка несут заряд и удерживаются во взвешенном состоянии.

Во 2-й пробирке нагреть раствор до кипения и добавить 2 капли 1 %-го раствора уксусной кислоты до слабого подкисления. При отстаивании выпадает осадок белка. Частицы белка теряют заряд и приближаются к изоэлектрическому состоянию.

В 3-ю пробирку добавить 5 капель уксусной кислоты для сильнокислой реакции среды. При кипячении жидкости осадка не образуется, поскольку белковые мицеллы перезаряжаются и несут положительный заряд, что повышает их устойчивость.

В 4-ю пробирку налить 5 капель раствора уксусной кислоты, 2 капли насыщенного раствора хлористого натрия и нагреть. Выпадает белый хлопьевидный осадок, т. е. частицы белка теряют заряд.

В 5-ю пробирку добавить 2 капли раствора гидроксида натрия. При кипячении осадок не образуется, т. к. в щелочной среде отрицательный заряд на частицах белка увеличивается.

Выводы по результатам работы.

Осаждение белков концентрированными минеральными кислотами.

ВНИМАНИЕ! Соблюдать меры безопасности при работе с концентрированными азотной и серной кислотами.

Ход работы. В 2 пробирки наливают по 10 капель концентрированных кислот: азотной и серной. Наклонив пробирки под углом 45 градусов, осторожно по стенке пробирки приливают равный объем раствора белка так, чтобы обе жидкости не смешивались. На границе двух жидкостей образуется осадок в виде небольшого белого кольца. При добавлении избытка азотной кислоты осадок не исчезает, а при добавлении серной кислоты осадок растворяется.

Выводы по результатам работы.

Осаждение белков органическими растворителями.

Ход работы. В 2 пробирки вносят по 5 капель раствора белка и прибавляют по 15–20 капель этилового спирта и ацетона.

Выводы по результатам работы.

Осаждение белков органическими кислотами.

ВНИМАНИЕ! Соблюдать меры безопасности при работе с трихлоруксусной кислотой.

Ход работы. В две пробирки наливают по 5 капель раствора белка и добавляют по 2 капли раствора ТХУ (трихлоруксусной кислоты) в одну и 2 капли сульфосалициловой – в другую. Следят за изменением растворов.

Выводы по результатам работы.

Лабораторная работа № 3. Разделение альбуминов и глобулинов методом высаливания (УИРС)

Принцип метода. Основан на обратимой реакции осаждения белков из растворов с помощью высоких концентраций нейтральных солей (NaCl, NH4Cl, MgSO4 и др.).

Ход работы. К 1 мл неразведенного яичного белка добавляют 1 мл насыщенного раствора сульфата аммония и перемешивают. Получается полунасыщенный раствор сульфата аммония, в котором выпадает осадок яичного глобулина. Через 5 мин осадок отфильтровывают, в фильтрате остается яичный альбумин. Для высаливания альбуминов к фильтрату добавляют порошок сульфата аммония до полного насыщения, т. е. пока новая порция порошка остается нерастворенной. Выпавший осадок альбумина отфильтровывают. С фильтратом проделывают биуретовую реакцию. Отрицательная реакция указывает на отсутствие белка.

Выводы по результатам работы.

Рекомендуемая литература

Основная

-

Материал лекций.

-

Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. Биологическая химия. М.: Медицина, 1990. С. 92–102; 1998. С. 114–143.

-

Николаев А. Я. Биологическая химия. М.: Высшая школа, 1989. С. 5–92.

Дополнительная

-

Марри Р. и др. Биохимия человека. М.: Мир, 1993. Т. 1. С. 63–75.

-

Филиппович Ю. Б. Основы биохимии. М.: Высшая школа, 1993. С. 93–99.

-

Ленинджер А. Л. Основы биохимии. М.: Мир, 1985. Т. 1. С. 226–302.

-

Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И. Биоорганическая химия, М.: Медицина, 1991. С. 313–376.

-

Албертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. М.: Мир, 1994. Т. 1. С. 113–171.

Занятие 3

Механизм действия ферментов

Цель занятия: закрепить знания по структуре ферментов, сформировать представления о механизме действия ферментов.

Исходный уровень знаний и навыков

Студент должен знать:

-

Теоретические основы химической кинетики.

-

Строение моносахаридов. Качественные реакции на альдегидные и спиртовые группы.

-

Строение полисахаридов. Свойство и качественные реакции.

-

Механизм образования шиффовых оснований.

-

Строение и механизм катализа коферментами NAD+ и NADP+.

Студент должен уметь:

-

Проводить качественные реакции на продукты ферментативного гидролиза.

Структура занятия