Ишков А.Д. Учебная деятельность студента

.pdfчтение «штурма», занятия преимущественно в экзаменационную сессию), низкая самооценка воли, большие затраты времени на контакты с товарищами.

В.Н. Донцовым (1977) самоорганизация рассматривалась как своеобразная педагогическая система, направленная на усвоение знаний, умений, навыков и развитие личности. В исследованиях Г. Домбровецка и И.А. Трофимовой самоорганизация анализируется на основе объединения психологического и педагогического подходов. Так, в работе И.А. Трофимовой (1983) выявлены статистически значимые параметры самоорганизации обучения аспирантов, определяющие успешность их обучения, и эмпирически определена оптимальная структура самоорганизации деятельности аспирантов, которая включает: самооценку, операции деятельности, цели деятельности, стиль деятельности (он интегрирует три предыдущих элемента) и результаты деятельности.

Успешное обучение в высших учебных заведениях предъявляет повышенные требования к уровню самоорганизации учебной деятельности студентов. Одной из сущностных индивидуально-психологических характеристик функционирования отдельных звеньев процесса саморегуляции и развитости всей системы саморегуляции субъекта в целом является показатель автономности-зависимости (Конопкин О.А., Прыгин Г.С., 1984), который у студентов определялся в исследованиях Г.С. Прыгина (1983). «Автономные» студенты выделялись самостоятельностью, независимостью от посторонней помощи при выполнении деятельности, а «зависимым» студентам для успешного осуществления и завершения работы требовался постоянный контроль и помощь со стороны педагога. Была обнаружена взаимосвязь «зависимости» и «автономности» с академической успеваемостью у студентов и старшеклассников.

Исследуя причины неуспеваемости школьников, Н.Ф. Круглова (1991, 1994) выявила связь успешности обучения с уровнем развития отдельных компонентов и всей целостной системы саморегуляции. В указанных работах исследователь описала взаимосвязь индивидуальнотипических особенностей регуляторики с особенностями развитости интеллектуальных функций и успешностью обучения.

Лонгитюдное исследование студентов О.Я. Андрос (1994) показало, что индивидуальные стили учения, общения и самоорганизации в структуре интегральной индивидуальности выполняют как приспособительную, так и системообразующую функцию, изменяя характер взаимосвязи трех основных уровней индивидуальных свойств – нейродинамиче-

ского, личностного и социально-психологического. |

|

|||||

Данные |

о |

степени |

сформированности |

регуляторных |

||

функций |

послужили |

о снованием |

в исследованиях |

В.И. Мо- |

||

росановой |

для |

выделения |

трех |

типов регуляции: |

гармонично- |

|

го, акцентуированного и застревающего (Конопкин |

О.А., Моро- |

|||||

санова В.И., 1989). |

Развернутое |

исследование стилей само- |

||||

81

регуляции и их типологии в связи в развитостью регуляторно-личностных свойств и успешностью обучения студентов было проведено В.И. Моросановой и Р.Р. Сагиевым (1994) на выборке студентов педвузов с помощью опросника «Стиль саморегуляции студентов – ССС», включающего:

Четыре шкалы, связанных со структурными звеньями системы психической саморегуляции: планирование, моделирование, программирование, оценка результатов.

Три шкалы, предназначенные для диагностики личностнорегуляторных свойств: самостоятельность, гибкость, надежность.

Шкалу уровня развитости целостной системы саморегуляции учебной деятельности (суммарный показатель по шкалам планирование, моделирование, программирование, оценка результатов).

Шкалу лжи.

В.И. Моросанова (2001) определяет основные показатели опросника следующим образом:

1.Планирование – определение и выбор учебной цели, определение последовательности осуществления учебных целей в процессе обучения.

2.Моделирование – учет значимых условий учебной деятельности, необходимых для ее выполнения.

3.Программирование – определение последовательности исполнения учебных действий в процессе ответа и выполнения учебных зданий.

4.Оценивание результатов – контроль результатов и коррекция учебных действий на основе индивидуально принятых эталонов успешности обучения.

5.Самостоятельность – автономность функционирования системы саморегуляции учебной деятельности и ее независимость от влияния других людей.

6.Гибкость – быстрота и степень легкости изменения и перестройки системы саморегуляции учебной деятельности в процессе обучения.

7.Надежность – устойчивость функционирования системы саморегуляции учебной деятельности в ситуации помех, в условиях повышенной или заниженной психической напряженности, повышенной или заниженной мотивации обучения.

Выборка была разделена на три группы: в первую группу вошли студенты с высокими показателями по шкале самостоятельности, во вторую – с высокими показателями по шкале гибкости, а в третью – с высокими показателями по шкале надежности. Анализ корреляционных плеяд регуляторных профилей этих групп позволил выделить индивидуально-типические стили саморегуляции, соответствующие высокому уровню развития указанных лич- ностно-регуляторных свойств и описать соответственно автономный, оперативный и устойчивый стили саморегуляции учебной деятельности. Описание каждого стиля (Моросанова В.И., 1997) включало не только

82

его «сильные» и «слабые» стороны, но и особенности компенсации «слабой» стороны за счет «сильной»:

Автономный стиль саморегуляции имеет две разновидности. У первой разновидности, названной «автономные в планировании задач», высокая развитость планирования компенсирует функциональную недостаточность процессов моделирования и оценки результатов. У второй разновидности («автономные в контролировании»), были обнаружены компенсаторные отношения между особенностями процессов планирования и оценки результатов.

Оперативный стиль саморегуляции также имеет две разновидности. Первая разновидность, названная «оперативные в учете условий», характеризуется высоким уровнем развитости процессов моделирования и низким – планирования и программирования. Такие студенты быстро включаются в учебную ситуацию, легко ориентируются в быстро меняющейся обстановке, умеют найти правильную тактику во время ответа и выполнения задания. Вторая разновидность («оперативные в программировании») отличается высокой развитостью звена программирования и недостаточной – планирования и моделирования.

Устойчивый стиль саморегуляции характеризуется недостаточной развитостью звена моделирования и высокой развитостью процес-

сов планирования и оценки результатов. Слабость звена моделирования компенсируется за счет особенностей процессов оценки результатов.

В.И. Моросанова особо подчеркивает, что ни один из выделенных стилей не являлся более предпочтительным с точки зрения успеха учебной деятельности.

Анализ стилевых особенностей регуляции в неуспешных подгруппах с высоким развитием самостоятельности, надежности и гибкости показал, что в неуспешных подгруппах слабо выражены или совсем не наблюдаются компенсаторные отношения между высоко- и слаборазвитыми звеньями контура регуляции. По заключению авторов (Моросанова В.И. и Сагиев Р.Р., 1994), результаты исследования позволяют утверждать, что сформированность комплексов стилевых особенностей, степень развитости и наличие компенсаторных отношений звеньев регуляции во многом определяют успешность учебной деятельности студентов.

Разработкой системы формирования умений самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности у студентов вузов занималась Я.О. Устинова. Исследователь считает, что «самоорганизация и самоконтроль являются очень важными компонентами учебной деятельности, сформированность умений самоорганизации и самоконтроля у студентов существенным образом влияет на эффективность их учебной деятельности, следовательно, данные умения у студентов необходимо целенаправленно и планомерно формировать, начиная

с первого |

дня их |

обучения |

в вузе» (2000, с. 41). |

По мнению Я.О. |

Устиновой |

(2000, |

с. 76), «в |

основе самоорганизации |

и самоконтроля |

|

|

|

83 |

|

человека лежат рефлексивные процессы». Поэтому она полагает, что формирование и развитие рефлексии у студентов будет способствовать их выходу на рефлексивную позицию по отношению к процессу овладения умениями самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности, обеспечит включения собственного «Я» в данный процесс. Под рефлексивной позицией автор понимает ситуацию, когда субъект выходит из позиции деятеля в новую позицию, внешнюю по отношению к выполняемой деятельности. Основная деятельность становится предметом специальной обработки в результате того, что на нее направляется вторичная – рефлексирующая деятельность. Специфичная задача рефлексирующей деятельности состоит в анализе исходной деятельности, выделении в ее процессе каких-то новых образований, которые могли бы служить средствами построения новых, более совершенных процессов деятельности. Для выхода на рефлексивную позицию индивид должен владеть особыми специфическими средствами понимания, позволяющими объединять в себе две позиции – объекта и субъекта деятельности.

В исследовании Я.О. Устиновой выявлены и экспериментально подтверждены педагогические условия эффективного функционирования и развития системы формирования умений самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности у студентов вузов:

1.Формирование и развитие у студентов рефлексивной позиции.

2.Применение в обучении специальных задач и заданий, нацеленных на формирование у студентов умений самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности.

3.Включение студентов в совместную деятельность по организа-

ции и контролю своего учебного труда.

Анализ исследований психической самоорганизации приводит к выводу, что основной задачей на данном этапе является изучение закономерностей строения процесса самоорганизации и выявление на этой основе состава и структуры функциональных компонентов, адекватно отражающих данный процесс. В противном случае исследование процесса, как отмечает О.А. Конопкин (1995), часто подменяется констатацией самого факта детерминации процесса отдельными психическими или даже средовыми факторами, на основании чего делается вывод о том, что данный фактор и является самим механизмом процесса или одним из таковых.

Наиболее адекватным для анализа состава и структуры процесса самоорганизации представляется системный структурно-функциональный подход, который, по мнению О.А. Конопкина (1995), позволяет выявить внутренний механизм процесса (способ преобразования содержания) и от-

ражает его наиболее устойчивые, инвариантные элементы. |

Исследова- |

||||||

тель считает, |

что структурно |

полноценный |

самопроцесс |

при |

|||

прочих |

равных |

условиях |

в |

наибольшей |

мере |

обеспечивает |

|

успешное |

достижение принятой |

субъектом |

цели, |

а |

любой |

||

структурно-функциональный |

дефект (недостаточная реализация ка- |

||||||

84

кой-либо функции, неразвитость межфункциональных связей) существенно ограничивает возможности человека, в том числе и в учебной деятельности. Поэтому в следующем параграфе будут рассмотрены наиболее известные структурно-функциональные модели самопроцессов, которые могут быть использованы для анализа учебной деятельности.

2.4. Структурно-функциональные модели процесса самоорганизации

Решение задачи, поставленной министерством образования России по активизация самостоятельной работы студентов высших учебных заведений, возможно при наличии методик, обеспечивающих эффективное развитие у студентов навыков организация собственной учебной деятельности. Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что только структурнофункциональный подход к исследованию процесса самоорганизации позволяют отчетливо выделить круг определяющих данный процесс компонентов и взаимосвязей между ними, поскольку при этом рассматривается исключительно операциональный аспект процесса, независящий от его содержания.

Рассмотрим наиболее известные модели самопроцессов, построенные на базе структурно-функционального подхода, которые могут быть использованы для анализа процесса самоорганизации.

I. Модель осознанной саморегуляции произвольной деятельности О.А. Конопкина. О.А. Конопкиным были сформулированы принципы саморегуляции деятельности человека (системность, активность, осознанность) и разработаны представления о структуре и функциональных компонентах системы саморегуляции, единых для разных видов и форм произвольной активности человека (учебной, трудовой, спортивной, умственной, физической, предметной и др.). Система осознанной саморегуляции включает следующие функциональные звенья (Конопкин О.А., 1995):

1.Принятая субъектом цель деятельности.

2.Субъективная модель значимых условий.

3.Программа исполнительских действий.

4.Система субъективных критериев достижения цели.

5.Контроль и оценка реальных результатов.

6.Решения о коррекции системы саморегулирования.

Для успешного функционирования процесса саморегуляции необходимо не только наличие всех перечисленных компонентов, но и существование эффективных связей между ними.

Автор описывает (1995) функциональные звенья своей модели следующим образом:

1.Принятая субъектом цель деятельности. Это звено выполняет общую системообразующую функцию, весь процесс саморегуляции формируется для достижения принятой цели в том ее виде, как она осознана субъектом.

85

2.Субъективная модель значимых условий, отражает комплекс тех внешних и внутренних условий активности, учет которых сам субъект считает необходимым для успешной исполнительской деятельности. Модель содержит информацию, на основании которой человек осуществляет программирование собственно исполнительских действий, и информацию о динамике условий в процессе деятельности.

3.Программа исполнительских действий. Реализуя это звено са-

морегуляции, субъект осуществляет регуляторную функцию создания конкретной программы исполнительских действий. Такая программа является информационным образованием, определяющим характер, последовательность, способы и другие (в том числе динамические) характеристики действий, направленных на достижение цели в тех условиях, которые выделены самим субъектом в качестве значимых.

4.Система субъективных критериев достижения цели (критери-

ев успешности) является функциональным звеном, специфическим именно для психической регуляции. Оно несет функцию конкретизации и уточнения исходной формы и содержания цели. Общая формулировка (образ) цели очень часто недостаточна для точного, «остро направленного» регулирования, и субъект преодолевает исходную информационную неопределенность цели, формулируя критерии оценки результата, в соответствии со своим пониманием принятой цели.

5.Контроль и оценка реальных результатов. Это регуляторное звено, несущее функцию оценки текущих и конечных результатов относительно системы принятых субъектом критериев успеха, обеспечивает информацию о степени соответствия (или рассогласования) между запрограммированным ходом деятельности, ее этапными и конечными результатами и реальным ходом их достижения.

6.Решения о коррекции системы саморегулирования. Специфика реализации этой функции состоит в том, что если конечным (часто видимым) моментом такой коррекции является коррекция собственно исполнительских действий, то первичной причиной этого может служить изменение, внесенное субъектом по ходу деятельности в любое другое звено регуляторного процесса, например, коррекция модели значимых условий, уточнение критериев успешности и др.

II.А.В.Быков и Т.И. Шульга (1999), рассматривающие саморегуляцию в контексте проблемы воли, полагают, что сущность и психологическую природу саморегуляции нельзя раскрыть, не проведя структурно-функционального анализа ее как системы, то есть без выделения ее основных звеньев, определения их функций, специфики и установление взаимоотношений

86

между ними. При этом авторы отмечают, что выделение отдельных компонентов процесса волевой саморегуляции «необходимо, с одной стороны, для выявления ее оптимальных структур, при которых достигается максимальная эффективность регуляции, с другой стороны – для выявления возможных дефектов в ней, для разработки путей и средств целенаправленного формирования отдельных компонентов волевой регуляции и различных параметров деятельности субъекта» (1999, с. 67). Определяя волевую саморегуляцию как процесс реализации активности личности, направленный на управление деятельностью и поведением, на овладение собой, исследователи делают вывод, что становление волевой саморегуляции в онтогенезе осуществляется по следующим взаимосвязанным направлениям:

1.Развитие и совершенствование ее мотивационного обеспечения (мотивационно-побудительное звено).

2.Выбор и оценка способов ее реализации (исполнительское звено).

3.Определение и оценка результатов регуляции (оценочнорезультативное звено).

При этом каждое из этих звеньев, тесно взаимосвязанных между собой, характеризуется определенным набором компонентов:

1.Мотивационно-побудительное звено – намерениями, целями и мотивами.

2.Исполнительское звено – способами выполнения деятельности, мобилизации своих возможностей и самоизменения.

3.Оценочно-результативное звено – анализом и оценкой, с одной стороны, итогов деятельности, с другой – изменением качеств собственной личности.

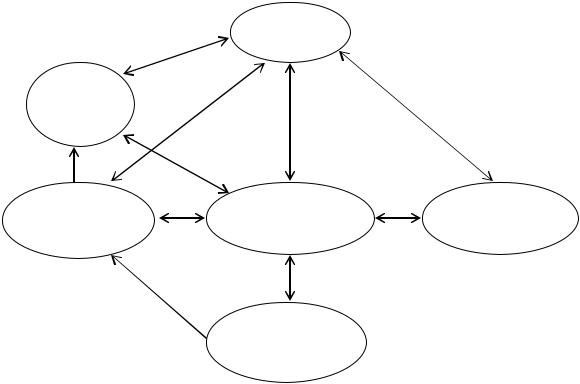

Функциональная схема структурно-динамической модели волевой регуляции, разработанная Т.И. Шульгой (1994), приведена на рис. 9. Подробное описание своей модели волевой регуляции автор дает в ее сопоставлении с моделью саморегуляции произвольной деятельности О.А. Конопкина, специально отмечая важность выделения при генетическом подходе к исследованию проблем волевой саморегуляции исполнительского звена в качестве особого звена функциональной структуры процесса.

III. В ранних работах Н.М. Пейсахова (1982, 1984) была представлена целостная система самоуправления, включающая пять компонентов (этапов):

1.Прогнозирование.

2.Целеполагание.

3.Планирование.

4.Самоконтроль.

5.Самокоррекция.

Вболее поздней работе, написанной Н.М. Пейсаховым в соавторстве с М.Н. Шевцовым (1991), строение процесса самоуправления было уточнено, и полный цикл самоуправления содержит уже восемь компонентов:

1.Анализ противоречий или ориентировка в ситуации, в результате которой появляется субъективная модель ситуации.

87

Критерии

успешности

Модель

значимых

условий

Мотивационно- |

Исполнительское |

Оценочно- |

|

побудительное |

результативное |

||

звено |

|||

звено |

звено |

||

|

Программа исполнительских действий

Рис. 9. Функциональная структура процесса волевой регуляции (концепция структурно-динамической модели

волевой регуляции Т.И. Шульги)

2.Прогнозирование – это попытка заглянуть в будущее, предсказать ход событий или собственные действия, результатом чего является еще одна модель – прогноз, основанный на анализе прошлого и будущего.

3.Целеполагание – это переход от предположения о вероятности произвести изменение к предположению о возможных результатах. В основе целеполагания лежит прогноз, а результатом целеполагания является субъективная модель желаемого, должного.

4.Планирование, направленное на создание модели средств достижения цели – плана, как системы средств и последовательности их применения.

5.Принятие решения – переход от плана к действиям.

6.Критерии оценки, как результат всей системы отношений личности к другим людям, к себе, своим возможностям. Здесь проявляется самооценка субъекта.

7.Самоконтроль – сбор информации о том, как идет выполнение плана. Основой самоконтроля служит самооценка.

8.Коррекция – изменение реальных действий, общения, поведения, а также системы самоуправления. Если в имеющейся реальности нет расхождения с намеченным ранее планом, то идет закрепление достигнутого, а если есть, то начинается новый цикл самоуправления: новый анализ ситуации, прогнозирование, целеполагание и т.д. Эти циклы повторяются до тех пор, пока не исчезнет потребность в совершенствовании отдельных звеньев, этапов процесса самоуправле-

88

ния, пока не произойдет переход к саморегуляции, то есть к привычным поступкам и действиям, совершаемым на основе найденных целей, планов, критериев оценки качества.

По мнению авторов (1991), все этапы целостного процесса самоуправления включают в себя предыдущие этапы в измененном, трансформированном виде, и, соответственно, последний этап является самым сложным, так как включает в себя все предыдущие.

Из исследований в области самоуправления можно отметить работу Н.А. Вагаповой (1998), которая, изучая структурные особенности самоуправления, выделяет компоненты операционального психологического механизма деятельности, идентичные компонентному составу общего психологического контура самоуправления Н.М. Пейсахова и М.Н. Шевцова.

Представленная в работах Н.М. Пейсахова и его учеников структура самоуправления является наиболее полной и содержит достаточно подробное описание развертывания стадий процесса самоуправления, который рассматривается преимущественно как информационный процесс, умственная деятельность субъекта.

IV. В системно-динамической концепции деятельности Р.Х. Шакурова (1995, 1997) деятельность рассматривается как динамическая система, целостная структура которой состоит из четырех основных фаз:

ориентировка;

программирование;

реализация программы;

коррекция.

На ориентировочной фазе деятельности автор выделяет поисковоаналитические действия, осуществляющиеся на основе предыдущего опыта, включающие оценку своих собственных возможностей и внешних условий. Вторая фаза деятельности – программирование, включает целеполагающие и планирующие действия. Третья фаза – реализация программы, состоит из исполнительных действий, посредством которых осуществляются определенные преобразования в предмете деятельности. Последняя фаза деятельности – проверочно-коррекционная, включает проверочные действия в виде оценивания субъектом продукта деятельности и в случае неудовлетворительной оценки – корректировочные действия.

V. Модель ориентировочно-исследовательской деятельности З.А. Решетовой представлена в изданном под ее редакцией учебном пособии «Формирование системного мышления в обучении» (2002). Автор рассматривает компоненты учебного процесса: цели, содержание, формы,

методы, средства и результат – как |

взаимосвязанные |

|

элементы |

|||

обучающей |

системы, |

в которой |

системообразующим |

фактором |

||

является предметная |

деятельность учащегося. В методе |

обучения |

||||

(определяемом |

З.А. |

Решетовой |

как |

способ |

организации |

|

деятельности |

усвоения |

знаний, умений, формирования |

и |

развития |

||

|

|

89 |

|

|

|

|

способностей) исходным моментом выступает формирование и усвоение самой деятельности. В процессе усвоения исследователь различает формирующуюся, становящуюся деятельность и уже сформированную, ставшую умением. У формирующейся деятельности отсутствует адекватная ориентировочная основа, внутренняя программа, позволяющая субъекту самостоятельно осуществлять деятельность. Поэтому она выполняется и регулируется внешней программой (правилами, инструкциями, указаниями другого человека и т.д.) и несет функцию ориентировочного исследования условий деятельности. В процессе формирования деятельности создается внутренний план – ориентировочная основа деятельности и происходит формирование и усвоение знаний и умений. Сформированная деятельность имеет ориентировочную основу, выполняющую функцию внутреннего регулятора и переводящую деятельность в умение.

Ориентировочно-исследовательская деятельность на пути превращения из внешней во внутреннюю изменяется по форме (материализованная, речевая внешняя, речевая «про себя», внутренняя речь), и проходит определенные стадии. Формируемая на каждой стадии ориентировочно-исследовательская деятельность выполняет свою функцию, имеет специфическое содержание и результат. З.А. Решетова (Формирование системного мышления в обучении, 2002, с. 31-34) выделяет следующие стадии ориентировочноисследовательской деятельности:

1.Мотивационно-целевая стадия – происходит выделение цели

(предполагаемого результата деятельности).

2.Исследовательская стадия – анализируется программа исследования: логика, состав и последовательность действий.

3.Стадия ориентировочного планирования – строится план будущей деятельности.

4.Контрольно-оценочная стадия – осуществляется контроль за ходом реализации плана, оценка выполняемых действий и операций, их соответствие нормам, выявление возможных отклонений.

5.Коррекционная стадия – корректировка в случае обнаружения отклонений от нормы.

VI. Самоорганизацию жизнедеятельности, по мнению В. Графа, И.И. Ильясова и В.Я. Ляудис (1981), обеспечивает структура действия организации времени жизни. Действие организации времени жизни образуют четыре группы операций:

1.Смысловое планирование, то есть планирование целей, подцелей, задач собственной деятельности с точки зрения их смысловой значимости для личности. Смысловое планирование включает:

выделение целей, подцелей в текущей и предстоящей деятельности студента (учебной, общественной, личной и др.);

упорядочение их по степени важности, выделение главных и второстепенных целей и задач.

90