- •Министерство образования, науки, молодёжи и спорта украины

- •Оглавление

- •3.1 Общий анализ термодинамических процессов в реальном газе 38–39

- •Введение

- •1. Термодинамические процессы в идеальном газе

- •1.2. Политропное расширение, изобарное сжатие и изохорный подвод теплоты

- •1.3. Изохорный подвод теплоты, изобарное расширение и политропное сжатие

- •1.4. Адиабатное сжатие, изохорный подвод теплоты, изобарное и политропное расширение

- •2. Расчет и исследование термодинамических циклов двигателей внутреннег сгорания и газотурбинных установок

- •2.1. Термодинамический цикл двс со смешанным подводом теплоты

- •2.2. Термодинамические циклы газотурбинных установок

- •2.2.1. Простой цикл гту

- •2.2.2. Цикл с регенерацией теплоты

- •2.2.3. Цикл с двухступенчатым сжатием и промежуточным охлаждением воздуха

- •2.2.4. Цикл с двухступенчатым сжатием и промежуточным охлаждением воздуха и регенерацией теплоты

- •3. Расчет термодинамических процессов в реальном газе

- •3.1. Общий анализ термодинамических процессов в реальном газе

- •3.2. Изохорный процесс

- •3.3. Изобарный процесс

- •3.4. Изотермический процесс

- •3.5 Изоэнтропный процесс

- •3.6. Процесс дросселирования

- •3.7. Процесс течения

- •4. Расчет и исследование термодинамических циклов паротурбинных установок

- •4.1. Установка, работающая по циклу Ренкина

- •4.2. Паротурбинная установка с промежуточным перегревом пара

- •4.3. Установки с регенеративным подогревом питательной воды

- •4.3.1. Пту с регенеративным подогревом питательной воды в подогревателе смесительного типа

- •4.3.2. Пту с регенеративным подогревом питательной воды в подогревателе поверхностного типа

- •4.3.3. Пту с промежуточным перегревом пара и регенеративным подогревом питательной воды в поверхностном и смесительном подогревателях

- •4.3.4. Исследование влияния последовательности использования типов регенеративных подогревателей на эффективность пту

- •5. Термодинамика влажного воздуха

- •5.1. Основные понятия, определения и соотношения, характеризующие термодинамические свойства влажного воздуха

- •5.2. Примеры расчета процессов тепломассообмена во влажном воздухе

- •6. Методические указания по выполнению лабораторных работ

- •Изотермического процесса.

- •Контрольные вопросы

- •Контрольные вопросы

- •Образец

4. Расчет и исследование термодинамических циклов паротурбинных установок

В этом разделе пособия вначале рассматривается схема простой паротурбинной установки (ПТУ) и соответствующий ей цикл Ренкина, а затем — способы повышения термического КПД циклов ПТУ и более сложные схемы и циклы, с помощью которых реализуются эти способы.

4.1. Установка, работающая по циклу Ренкина

Задача. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина при начальных параметрах пара р1 = 60 бар и t1 = 600°С. Давление пара в конденсаторе р2= 0,004 МПа.

Изобразить принципиальную схему установки и её термодинамический цикл на энтропийных и p,v диаграммах. Определить параметры рабочего тела в характерных точках цикла, термический КПД, удельные расходы пара, теплоты и топлива, а также мощность установки, если часовой расход пара составляет 950 кг/час.

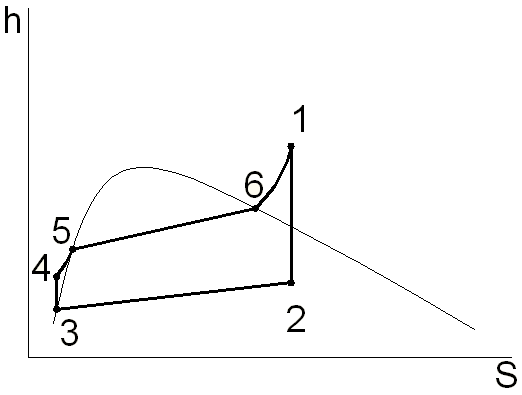

Сделать вывод об условиях работы последних ступеней паровой турбины. Задачу решить с помощью диаграммы h,s и уточнить по таблицам.

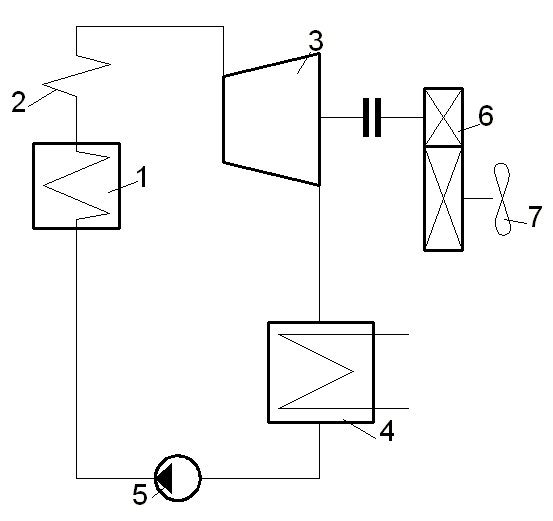

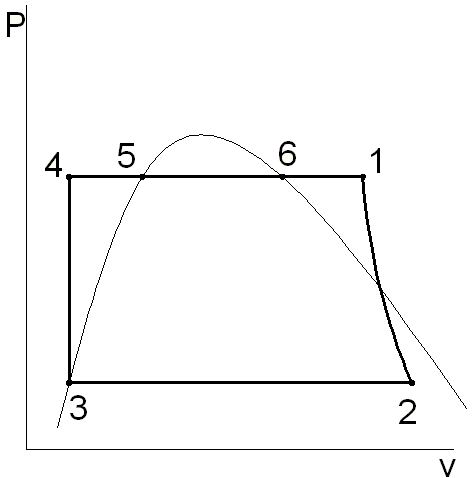

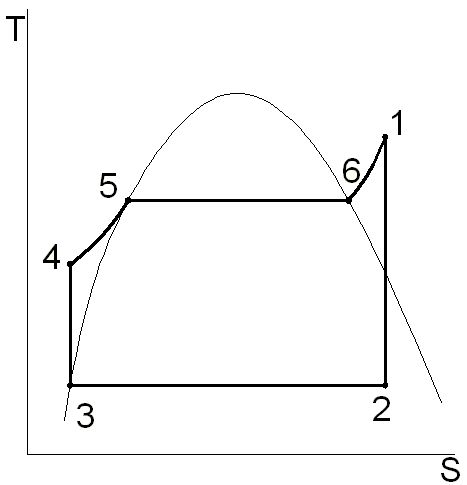

Рис.4.1. Принципиальная схема ПТУ, работающей по циклу Ренкина и её термодинамический цикл.

На схеме: 1 – паровой котел, 2 – пароперегреватель, 3 – паровая турбина, 4 – конденсатор, 5 – питательный насос, 6 – редуктор, 7 – гребной винт.

Решение задачи с помощью диаграммы h,s.

Определяем параметры воды и водяного пара в характерных точках цикла Ренкина (1-2-3-4-5-6-1 на рис. 4.1).

Точка 1 находится в области перегретого пара на пересечении изобары p1= 6,0 МПа (черная линия) и изотермы t1 = 600С (красная линия) на диаграмме h,s (рис.4.1). Свойства пара в этом состоянии: удельный объем v1 = =0,065 м3/кг; энтальпия h1= 3660 кДж/кг; энтропия s1 = 7,18 кДж/(кг·К).

Точка 2. Из условия р2= 0,004 МПа и s2 = s1 = 7,18 кДж/(кг·К) устанавливаем, что точка 2 находится в области влажного пара на пересечении изобары р2 = 0,004 МПа и изоэнтропы s2 = 7,18 кДж/(кг·К). Тогда значения удельного объема v2 = 29 м3/кг, энтальпии h2= 2130 кДж/кг и степени сухости х2 = 0,83.

Точка 3 характеризует состояние насыщенной жидкости при р3 = р2 = =0,004 МПа. Энтальпия в данной точке с помощью диаграммы h,s рассчитывается по формуле:

![]() .

.

При этом температура насыщения ts определяется в точке пересечения изобары 0,004 МПа с правой пограничной кривой (х =1). Исходящая из этой точки изотерма (красная линия) и есть искомая ts.

Точке 4 соответствует состояние жидкости при давлении р1 =6,0 МПа. Значение энтальпии h4 определяем, принимая работу насоса равной давлению р1, выраженному в МПа — lн = 6 кДж/кг

h4 = h3+|lн| = 117+6 = 123 кДж/кг

Точка 5 находится на пограничной кривой жидкости при р1=6,0 МПа. Температура насыщения при указанном давлении по диаграмме h, s равна 275°С, отсюда энтальпия h5 равна 4,19·275 = 1152,2 кДж/кг.

Точка 6 характеризует состояние насыщенного пара при р1=6,0 МПа. Свойства в этом состоянии определяются по диаграмме h, s: t6 = 275°С, v6 = 0,03 м3/кг, h6 = 2780 кДж/кг, s6 = 5,89 кДж/(кг·К).

Результаты определения свойств рабочего тела сводим в таблицу:

Таблица4.1. Свойства воды и водяного пара в характерных точках цикла Ренкина, определенные по диаграмме h,s.

|

Точка |

р, МПа |

t, °C |

v, м3/кг |

h, кДж/кг |

S, кДж/(кг·К) |

x

|

Примечание |

|

1 |

6,0 |

600 |

0,065 |

3660 |

7,18 |

- |

перегретый пар |

|

2 |

0,004 |

28 |

29 |

2130 |

7,18 |

0,83 |

влажный пар |

|

3 |

0,004 |

28 |

|

117 |

|

0 |

насыщенная жидкость |

|

4 |

6,0 |

|

|

123 |

|

- |

обычная жидкость |

|

5 |

6,0 |

275 |

|

1152 |

|

0 |

насыщенная жидкость |

|

6 |

6,0 |

275 |

0,03 |

2780 |

5,89 |

1 |

насыщенный пар |

Отсутствующие в таблице свойства (пустые клетки) не могут быть определены с помощью диаграммы h,s.

Термический КПД цикла Ренкина без учёта работы насоса:

![]()

КПД цикла с учётом работы насоса:

![]()

Удельный расход пара (на 1 кВт·ч):

![]()

Удельный расход теплоты:

![]()

![]()

Удельный расход топлива:

![]()

![]()

где

![]() - низшая теплотворная способность

топлива (для топлив, используемых в ПТУ,

принимается равной 40000 кДж/кг)

- низшая теплотворная способность

топлива (для топлив, используемых в ПТУ,

принимается равной 40000 кДж/кг)

Мощность установки:

![]()

Решение задачи с помощью таблиц свойств воды и водяного пара.

Точка 1. Параметры водяного пара в этой точке определяем по таблицам [3] (стр. 127) на основании заданных значений давления и температуры. При несовпадении заданных значений p и t с табличными, применяем интерполяцию (при необходимости двойную).

Точка 2. Из условия s2 = s1 = 7,1673 кДж/(кг·К) и р2=0,04 бар определяем степень сухости пара х2:

![]()

Удельный объем рассчитываем по аддитивной формуле

![]() ,

,

либо по приближенной формуле

![]() .

.

В данном случае точное и приближенное значения v2 в пределах пяти значащих цифр совпали.

Энтальпия также рассчитывается как аддитивная величина

![]() ,

,

либо по соотношению

![]() ,

,

где r = h'' – h' — теплота парообразования при заданном давлении.

Точка 3. Свойства воды в состоянии насыщения определяются по [3] (табл. II) при известном давлении р2 = 0,04 бар.

Точка 4. В этой точке давление р4 = 60 бар, энтропия s4 = s3 = =0,4224 кДж/(кг·К). Тогда коэффициент интерполяции равен

![]()

Определив ks, рассчитываем термодинамические свойства воды

![]()

![]()

![]()

Точки 5 и 6. Свойства насыщенных воды и пара определяем по [3] (табл. ІІ), зная давление р1 = 60 бар.

Результаты определения свойств рабочего тела сводим в таблицу.

Таблица 4.2. Параметры воды и водяного пара в характерных точках цикла Ренкина, определенные по таблицам:

|

Точ-ка |

р, бар |

t,°C |

v, м3/кг |

h,кДж/кг |

s, кДж/(кг·К) |

x |

Примечание |

|

1 |

60 |

600 |

0,06521 |

3657,2 |

7,1673 |

- |

перегретый пар |

|

2 |

0,04 |

28,981 |

29,151 |

2159,03 |

7,1673 |

0,8376 |

влажный пар |

|

3 |

0,04 |

28,981 |

0,001004 |

121,41 |

0,4224 |

0 |

насыщенная жидкость |

|

4 |

60 |

29,12 |

0,00100137 |

127,44 |

0,4224 |

- |

обычная жидкость |

|

5 |

60 |

275,56 |

0,0013187 |

1213,9 |

3,0277 |

0 |

насыщенная жидкость |

|

6 |

60 |

275,56 |

0,03241 |

2783,3 |

5,8878 |

1 |

насыщенный пар |

Работа насоса рассчитываем по формуле

![]()

КПД установки с учетом работы насоса

![]()

Удельный расход пара на 1 кВт·ч:

![]()

Удельный расход теплоты:

![]()

![]()

Удельный расход топлива:

![]()

![]()

Мощность:

![]() ,

,

Значение КПД при расчёте по диаграмме на 1,94% выше, чем при расчете по таблицам. Также отличаются значения удельного расхода пара, теплоты, топлива и значение мощности. Это объясняется меньшей точностью определения энтальпии по диаграмме h, s по сравнению с таблицами.

Из расчета следует, что степень сухости пара на выходе из турбины равна 84%, то есть его влажность составляет 16%. Из опыта эксплуатации ПТУ известно, что влажность пара не должна превышать 14% во избежание механического разрушения лопаток последних ступеней турбины (эрозии). Для исключения этого вводят промежуточный перегрев пара, рассматриваемый в следующей задаче .