- •1. Понятие "ксенобиотики", их классификация

- •2. Загрязнения химическими элементами

- •3. Токсиколого-гигиеническая характеристика химических элементов

- •4. Радионуклиды

- •5. Вещества, применяемые в растениеводстве и животноводстве

- •6. Полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды, диоксины и диоксиноподобные соединения

- •7. Метаболиты микроорганизмов

- •8. Метаболизм чужеродных соединений в организме человека

- •Биохимические механизмы гепатотоксичности ксенобиотиков

- •Основные механизмы действия ксенобиотиков Медицинская экология / Патогенетические механизмы действия химических факторов на организм человека / Основные механизмы действия ксенобиотиков Страница 1

- •Оглавление диссертации кандидат биологических наук Роднаева, Ольга Анатольевна

- •Глава 1. Обзор литературы

- •Глава 2. Материалы и методы исследования.

- •Глава 3. Основные морфофункциональные нарушения

- •Глава 4. Оценка эффективности используемых схем коррекции острого поражения печени ксенобиотиками.

- •Глава 5. Исследование основных механизмов антитоксического действия фитоэкстрактов в экспериментах in vitro.

- •Заключение диссертации по теме "Фармакология, клиническая фармакология", Роднаева, Ольга Анатольевна

- •Список литературы диссертационного исследования кандидат биологических наук Роднаева, Ольга Анатольевна, 2002 год

Основные механизмы действия ксенобиотиков Медицинская экология / Патогенетические механизмы действия химических факторов на организм человека / Основные механизмы действия ксенобиотиков Страница 1

Способы токсического воздействия. Различают несколько основных способов реализации ксенобиотиками своего токсического воздействия на организм человека.

• Изменение метаболизма клеток или тканей, связанное с нарушениями в организме и появлением определенной симптоматики.

• Воздействие на клеточную ДНК, изменение генетической информации и ее реализация в виде злокачественной трансформации клетки. Установлено, что онкологическое заболевание развивается не сразу, а после того, как клетка накопит несколько (от 4 до 10) повреждений ДНК. Повреждения в структуре хромосом, вызванные действием ксенобиотиков, могут передаваться от поколения к поколению. Например, малые дозы нитрозаминов, вводимые беременным мышам, индуцировали типичные опухоли не только у матерей, но и в последуюших поколениях, хотя потомство мышей не имело никакого контакта с нитрозаминами.

• Подражание действию естественных химических соединений (например, гормонов), функционируюших в организме. При таком механизме действия ксенобиотики нарушают нормальный рост и развитие органов, тканей, включая нервную и иммунную системы.

• Изменение активности иммунной системы у человека. Это воздействие включает иммунную модуляцию, выражающуюся в изменении активности иммунных компонентов (например, числа Т- или В-лимфоцитов в крови), развитии гиперчувствительности и стимуляции аутоиммунных процессов в организме. Подобным действием отличаются ароматические углеводороды; карбаматы (класс пестицидов); тяжелые металлы (ртуть); галогенпроизводные ароматических углеводородов (полихлорированные соединения); фос-форорганические соединения (пестициды); металлоорганические соединения олова; атмосферные окислители (озон и диоксид азота); полициклические ароматические углеводороды (продукты сжигания угля, нефти, мусора).

В основе всех этих механизмов лежат определенные процессы на различных иерархических уровнях, которые необходимо рассмотреть подробно.

Молекулярный уровень. Основа первичного воздействия ксенобиотика на клетки организма чаще всего - молекулы-мишени. Наиболее уязвимыми объектами являются большие по размеру молекулы, имеющие множество реакцион-но-активных группировок или обладающие сложной надмолекулярной организацией. К ним относятся нуклеиновые кислоты (особенно ДНК), белки, ферменты, а также липиды. Взаимодействие между ними может осуществляться несколькими способами.

• Нековалентное связывание. Оно происходит посредством формирования водородной, ионной связей или сил гидрофобного взаимодействия (силы Вандер-Ваальса) между молекулой-мишенью и ксенобиотиком. Формируется нестабильный комплекс, чему способствует довольно низкая величина энергии самой связи. В силу этого обстоятельства образование подобных комплексов обычно обратимо.

• Ковалентное необратимое связывание. Такое взаимодействие происходит путем образования прочной, ковалентной связи. Обычно сопряжено с изменением структуры и/или функции молекулы-мишени и по своему характеру является необратимым. При этом токсические соединения с электрофильными свойствами присоединяются в основном к белкам или нуклеиновым кислотам, нуклеофильные ксенобиотики (например, СО) - к гемсодержащим белкам или ферментам, нейтральные молекулы могут взаимодействовать с липидами или ДНК.

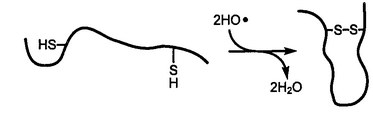

• Стимуляция

реакций дегидрирования. Нейтральные,

но имеющие неспаренные электроны, те.

свободнорадикаль-ные по своей природе

молекулы ксенобиотиков, могут приводить

к дегидрированию молекул-мишеней: ![]()

Данный процесс сопровождается формированием поперечных межмолекулярных связей типа белок-белок, ДНК-ДНК, ДНК-белок, а также внутримолекулярными разрывами полипептидной или полинуклеотидных цепочек (рис. 3.3). в липидной среде подобные воздействия связаны с инициацией реакций перекисного окисления.

• Стимуляция окислительно-восстановительных реакций. В этом случае ксенобиотики могут выступать как доноры или акцепторы электронов, запуская редокс-реакции, что также ведет к изменению структуры молекул.

Так

как структура биологических макромолекул

определяет их функцию, то описанные

конформационные изменения макромолекул

влекут за собой определенные функциональные

изменения.

Рис. 3.3. Механизм образования межмолекулярных связей в полипептидных цепочках белков

• Нарушение функции. Подобное проявление может иметь место при катализе какой-то ферментативной реакции, при эффекте мимикрирования (подражания) ксенобиотиком действию некоторых гормонов (например, половых).

• Изменение смысловой генетической информации. Речь идет об информации, заложенной в триплетной нуклеотидной последовательности ДНК. Последнее может быть причиной мутаций, в том числе злокачественной трансформации клетки.

• Образование антигенов. Определенные изменения третичной структуры белков могут вести к появлению иных в конформационном отношении макромолекул, которые мо-гут обладать антигенными свойствами, формировать ответную иммунную реакцию и являться причиной аутоиммунных заболеваний у человека.

Механизмы репарации на молекулярном уровне. Восстановление описанных повреждений в макромолекулах осушествляется различными способами. К наиболее простым следует отнести запуск обратных реакций, т.е. реакций, противоположных тем, которые привели к молекулярным дефектам. Следовательно, в ответ на окисление какой-либо группировки в нуклеиновых кислотах или белках будет происходить ее восстановление, при алкилировании - деалкилирование и т.д. К более сложным следует отнести набор специфических реакций. Сюда относятся механизмы репарации повреждений в белках. Так, например, для восстановления сульфгидрильных связей, железа в составе гемовых группировок требуется наличие специфических ферментов и восстановленных эквивалентов (например, глютатиона).

К разряду специфических репарирующих реакций можно отнести гидролитическое расщепление поврежденных протеинов, обычно агрегирующих в большие надмолекулярные комплексы.

Восстановление исходной структуры липидов требует также набора специфических ферментов (глютатионредуктаза, глютатионпероксидаза) и компонентов антиоксидантной системы (витамины С, Е, А, микроэлементы).

Механизмы репарации дефектов ДНК описаны нами ранее [10].

Клеточный уровень. Повреждения на клеточном уровне могут быть выражены также в виде нескольких способов.

• Нарушение процесса экспрессии генов. Чаще всего это выражается в нарушении транскрипции. Как известно, этот

процесс контролируется факторами транскрипции. Некоторые ксенобиотики, например полихлорированные бифенилы, атразин, способны действовать как лиганды и изменять активность факторов транскрипции, которые имеют белковую природу. Это, в частности, может быть причиной внутриутробных нарушений развития плода и сопровождается появлением уродств.

• Искажение внутриклеточной информации. Этот механизм обычно реализуется путем модуляции активности киназ (фосфорилаз), осуществляющих присоединение остатка фосфорной кислоты к белкам, и играет важную роль в передаче сигнала в клетку. Другим примером нарушений на клеточном уровне может являться эффект мимикрирования действия гормонов с помощью ксеноэстрогенов, а также ингибирование активности ферментов, расщепляющих естественные гормоны.

• Изменение клеточной активности. Это происходит путем изменения потенциалов действия в клетках нервной, мышечной тканей, изменения концентрации нейромедиаторов, рецепторных функций, внутриклеточной передачи сигнала и др.

• Изменение внутриклеточного метаболизма. Здесь два процесса играют доминирующую роль: окислительное фосфорилирование, сопряженное с синтезом АТФ, и поддержание на низком уровне концентрации внутриклеточного кальция.

Нарушение процессов производства энергии может происходить на различных стадиях. Важную роль играет процесс освобождения энергии за счет транспорта электронов по дыхательной цепи. Такие пестициды, как ротенон, загрязнители атмосферного воздуха (оксид углерода), - мощные ингибиторы электрон-транспортных процессов. В качестве ингибиторов процессов синтеза АТФ, т.е. окислительного фосфорилирования, может выступать ДДТ. Разобщитель этого процесса - такой пестицид, как пентахлорфенол.

Низкая внутриклеточная концентрация кальция - важный фактор сбалансированного метаболизма. Ее превышение сопряжено с процессами активного гидролиза АТФ и благодаря этому со снижением энергетической функции клетки, нарушением цитоархитектоники за счет дезинтеграции контрактильных немышечных белков. Это неизбежно будет связано с изменением рецепторной активности, нарушением проницаемости органелл, активацией лизосомальных ферментов, катализирующих реакции распада белков, липидов, нуклеиновых кислот, с активацией топоизомераз, ведущими к раскручиванию и дезинтеграции ДНК.

Механизмы репарации на клеточном уровне. В большинстве тканей поврежденные клетки уничтожаются и затем заменяются новыми за счет пула малодифференцированных клеток.

Напротив, в дифференцированных клетках, например нервной ткани, это невозможно. Тем не менее в них происходит «косметический ремонт», в нервной ткани макрофаги удаляют клеточный детрит, шванновские клетки пролифе-рируют, продуцируя нейротрофные факторы. Фактор роста нервов стимулирует рост аксонов.

При грубых изменениях, вызванных действием повреждающих химических факторов внешней среды, в целом, возможны три исхода: апоптоз, некроз и канцерогенез - процесс злокачественной трансформации клетки.

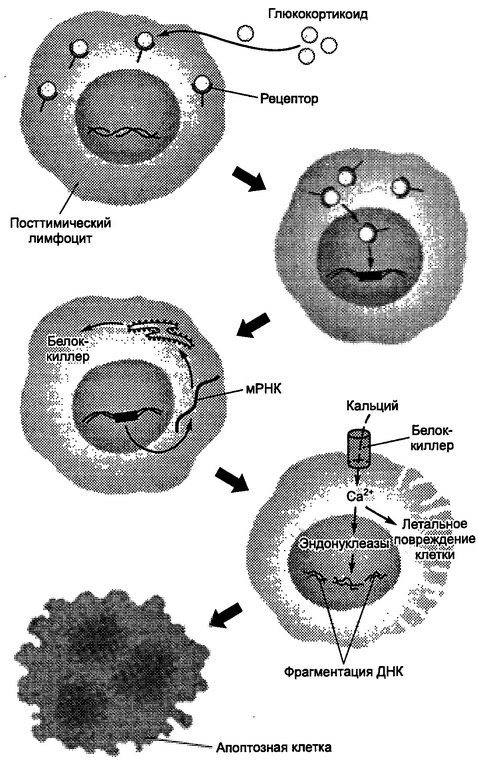

Апоптоз — запрограммированная гибель клетки. Его часто сравнивают с запрограммированным «суицидом». Процесс состоит в устранении поврежденных клеток, без инициации реакций воспаления которые могут усиливать повреждение. Помимо этого, во время апоптоза элиминируются клетки с массивными повреждениями ДНК, которые способны претерпевать злокачественную трансформацию. Механизм включает целый каскад регулируемых процессов, ведущих к гибели поврежденной клетки (рис. 3.4). При этом поврежденные клетки освобождают химические медиаторы, которые стимулируют митотическую активность других клеток, что способствует тканевой репарации.

Некроз представляет собой беспорядочную гибель клеток вследствие нарушения барьерных функций мембран, дискоординации ионного баланса цитоплазмы, нарушения цитоархитектоники, а также лизиса клетки. Этот механизм обычно сопряжен с воспалительными иммунными реакциями, которые усиливают повреждение ткани.

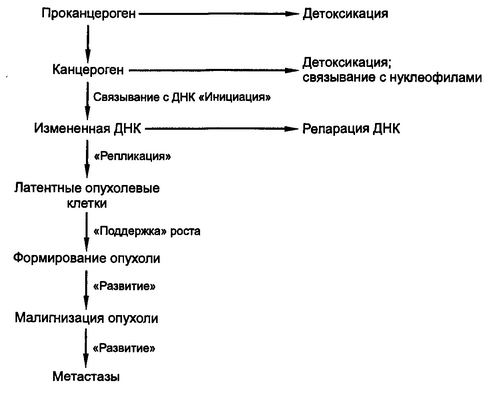

Канцерогенез

— сложный многостадийный механизм, в

котором можно выделить три главные

стадии: инициацию, пролонгацию и

терминацию. Основными вовлеченными

механизмами являются генотоксические

эффекты, реализуе-

Рис. 3.4. Последовательность апоптоза

мые через изменение структуры, механизмы синтеза или репарации ДНК. Всю многочисленную группу канцерогенов можно разделить на две части. Компоненты первой из них влияют на стадию инициации, второй — стимулируют стадию пролонгации.

К канцерогенам, влияющим на стадию инициации, относятся:

• проканцерогены - органические соединения, которые в результате своего метаболизма, в том числе и при обезвреживании, способны превращаться в канцерогены. Сюда относятся бенз[а]пирен, ароматические углеводороды, диметилнитрозамин, винилхлорид и афлатоксины;

• первичные канцерогены, которые обладают непосредственным генотоксическим эффектом. Сюда относятся сильные электрофилы (эпоксиды, ароматические имины, алкилирующие агенты);

• канцерогенные неорганические соединения (косвенные генотоксины). Их действие связано с изменением метаболизма ДНК но путем модуляции активности ферментов синтеза и репарации (никель, хром, кадмий);

• нехимические канцерогены (вирусы, ионизирующая радиация, УФИ).

К канцерогенам, влияющим на стадию пролонгации, относятся:

• минеральные соединения, которые стимулируют канцерогенез путем хронического раздражения ткани (например, асбест);

• гормоны;

• иммуносупрессоры;

• коканцерогены - вещества, усиливающие действие канцерогенньх соединений (сульфиты, этанол, катехол и др.). Их действие может проявляться в стимуляции поглощения канцерогенов.

Вся

последовательность реакций, ведущих к

формированию опухоли и ее распространению,

изображена на рис. 3.5. Механизм, заложенный

в этих процессах, относится по своей

природе к стохастическим эффектам,

носит вероятностный характер из-за

неопределенности хода событий и

возможности варьирования стадий. Одна

из исходно заложенных возможностей -

процесс детоксикации как проканце-рогена,

так и канцерогенного соединения. При

нарушении

Рис. 3.5. Последовательность процесса канцерогенеза

или невозможности этого запускается стадия инициации, которая состоит в связывании и химическом повреждении ДНК. На этой стадии вероятность неблагоприятного исхода снижается за счет своевременной репарации этой макромолекулы. При нарушении или невозможности реализации этого механизма появляется дочерняя клетка, имеющая дефекты генома. Дальнейшее прогрессирование будет сопровождаться переходом в стадию пролонгации. Этот процесс неизбежно связан с малигнизацией опухоли и формированием из нее метастазов, т.е. переходом в стадию терминации.

Важная характерная черта ксенобиотиков - синергизм в их действии. Примеры канцерогенного синергизма: действие нитрозаминов с полихлорированными бифенилами (ПХБ), бенз[а]пирена с ртутью и др. Согласно имеющимся данным не существует даже очень малых доз ксенобиотиков, которые были бы не способны индуцировать рак из-за эффекта синергизма с другими соединениями.

Copyright © 2010 - All Rights Reserved - www.ecololife.ru

Минск.: Изд. центр БГУ, 2008. – 181 с. ISBN 978-985-476-634-8 В сборнике представлены материалы конференции по актуальным проблемам ксенобиологии – разделу современной биологии, в котором изучаются закономерности действия чужеродных соединений (ксенобиотиков) на живые организмы. Подробно рассматриваются вопросы влияния ксенобиотиков на физиолого-биохимические процессы функционирования живых систем различного уровня организации, их молекулярные и мембранные механизмы действия. Предусматривается широкая дискуссия о современном состоянии и перспективах развития ксенобиологии, о методических аспектах преподавания предмета в высших учебных заведениях. Содержание В М Юрин, Т И Дитченко, И И Смолич Ксенобиология – одно из направлений учебно-методической и научно-исследовательской работы кафед-ры физиологии и биохимии растений Г Н Аманова, Н М Орел, С И Чубаров Влияние низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения с длиной волны 847 нм на активность лактат дегидрогеназы в печени и сыворотке крови крыс с доксициклин-индуцированным холестазом А Н Антоненко, Л М Лобанок К вопросу о влиянии нитропруссида натрия на функциональное состояние сердца и коронарных сосудов М В Антонова, Е О Корик, Л А Гладкая, И В Семак Образование глутатионовых коьюгатов при окислении лактопероксидазой пентагидроксифлавонов в присутствии глутатиона А И Быховец, В М Гончарук, Ф А Лахвич Обеспечение Республики Беларусь современными отечественными химическими средствами защиты растений О П Булко, В Л Калер Морфометрические изменения растений тритикале после обработки проростков. эпибрассинолидом С Л Василенко, Е Ю Кохановская, В А Перова, М А Титок Характеристика природных деструкторов нафталина В Е Волыхина, В Н Базылев Некоторые аспекты энерготропной терапии Т А Вылегжанина, Т Е Кузнецова, Е Л Рыжковская Морфофункциональная характеристика реакции некоторых органов репродуктивной и симпато-адреналовой систем на действие ацетата свинца Ж В Высоцкая, А И Соколик, В М Юрин Влияние гербицидов ряда сульфонилмочевины на быстрые кальциевые и хлорные каналы плазматиче-ской мембраны растительных клеток В И Гапоненко Фотосинтетический аппарат и радиация О И Губич, М В Кучинская, М В Шолух Скрининг цитопротекторной активности 11-дезоксипростаноидов группы Е in vitro В В Демидчик Система усиления стрессовых сигналов на плазматической мембране растительной клетки А А Деревинская, Л Ф Кабашникова Влияние фунгицида «Байтан-универсал» на физиолого-биохимическое состояние растений озимой пшеницы Т И Дитченко, В М Юрин, С Д Свирид, В Я Бельская Сравнительная оценка мембранотропной активности фунгицидов производных 1,2,4-триазола Е В Долгодилина, О В Софьин, Т А Кукулянская Влияние кверцетина на пероксидазное окисление тетраметилбензидина Р А Желдакова, В В Лысак, Ю К Фомичев Взаимосвязь курса «Ксенобиология» с учебными курсами кафедры микробиологии А В Игнатенко Анализ адаптивных свойств микроорганизмов к ксенобиотикам О С Игнатовец, В Н Леонтьев, Т И Ахрамович Механизмы биотрансформации сим-триазиновых гербицидов бактериями рода Pseudomonas А Е Каревский, К А Мандрик Состояние некоторых ферментов глутатионоксидантной системы в мышцах и печени зеленой лягушки (Rana esculenta L ) из водоемов с различной антропогенной нагрузкой

Токсические эффекты ксенобиотиков и их коррекция путем сочетанного использования растительных экстрактов и гипоксической стимуляциитема диссертации и автореферата по ВАК 16.00.02, 14.00.25, кандидат биологических наук Роднаева, Ольга Анатольевна

Share on vkShare on facebookShare on twitterShare on mymailruShare on odnoklassniki_ruShare on livejournalShare on googleMore Sharing Services

Автореферат

Начало формы

![]()

Конец формы

Диссертация

Начало формы

![]()

Конец формы

Артикул: 139612

Год:

2002

Автор научной работы:

Роднаева, Ольга Анатольевна

Ученая cтепень:

кандидат биологических наук

Место защиты диссертации:

Улан-Удэ

Код cпециальности ВАК:

16.00.02, 14.00.25

Специальность:

Фармакология, клиническая фармакология

Количество cтраниц:

155