- •Содержание

- •§ 2. Краткий исторический очерк возникновения и развития отечественной токсикологической химии

- •Глава I. Общие вопросы химико-токсикологического анализа

- •§ 1. Объекты химико-токсикологического анализа. Вещественные доказательсва

- •§ 2. Особенности химико-токсикологического анализа

- •§ 3. Осмотр объектов исследования и определение некоторых их свойств

- •§ 4. Предварительные пробы в химико-токсикологическом анализе

- •§ 5. План химико-токсикологического анализа

- •§ 6. Организация органов судебно-медицинской и судебно-химической экспертизы в ссср

- •§ 7. Эксперт-химик

- •§ 8. Правила судебно-химической экспертизы вещественных доказательств

- •§ 9. Акт судебно-химической экспертизы вещественных доказательств

- •§ 10. Некоторые вопросы терминологии в токсикологической химии

- •§ 11. Классификация ядовитых и сильнодействующих веществ в токсикологической химии

- •Глава II. Отравления и некоторые вопросы токсикокинетики ядов

- •§ 1. Отравления и их классификация

- •§ 2. Пути поступления ядов в организм

- •§ 3. Всасывание ядов в организме

- •§ 4. Распределение ядов в организме

- •§ 5. Связывание ядов в организме

- •§ 6. Выделение ядов из организма

- •§ 7. Факторы, влияющие на токсичность химических соединений

- •§ 8. Методы детоксикации

- •§ 9. Метаболизм чужеродных соединений

- •§ 10. Окисление чужеродных соединений

- •§ 11. Восстановление чужеродных соединений

- •§ 12. Гидролиз чужеродных соединений

- •§ 13. Дезалкилирование, дезаминирование и десульфирование чужеродных соединений

- •§ 14. Другие метаболические превращения

- •§ 15. Реакции конъюгации

- •§ 16. Посмертные изменения лекарственных веществ и ядов в трупах

- •§ 17. Разложение биологического материала после наступления смерти

- •§ 18. Изменение ядов при разложении трупов

- •Глава III. Методы анализа, применяемые в токсикологической химии

- •§ 1. Метод экстракции

- •§ 2. Микрокристаллоскопический анализ

- •§ 3. Метод микродиффузии

- •Глава IV. Ядовитые и сильнодействующие вещества, изолируемые из биологического материала перегонкой с водяным паром

- •§ 1. Аппараты для перегонки с водяным паром

- •§2. Влияние рН среды на перегонку химических соединений с водяным паром

- •§ 3. Перегонка ядовитых веществ с водяным паром из подкисленного биологического материала

- •§ 4. Перегонка ядовитых веществ с водяным паром из подкисленного, а затем из подщелоченного биологического материала

- •§ 5. Фракционная перегонка веществ, содержащихся в дистиллятах

- •§ 6. Синильная кислота

- •§ 7. Формальдегид

- •§ 8. Метиловый спирт

- •§ 9. Этиловый спирт

- •§ 10. Изоамиловый спирт

- •§ 11. Ацетон

- •§ 12. Фенол

- •§ 13. Крезолы

- •§ 14. Хлороформ

- •§ 15. Хлоралгидрат

- •§ 16. Четыреххлористый углерод

- •§ 17. Дихлорэтан

- •§ 18. Реакции, позволяющие отличить хлорпроизводные друг от друга

- •§ 19. Тетраэтилсвинец

- •§ 20. Уксусная кислота

- •§ 21. Этиленгликоль

- •Глава V. Ядовитые и сильнодействующие вещества, изолируемые из биологического материала подкисленным этиловым спиртом или подкисленной водой

- •§ 1. Развитие методов выделения алкалоидов и других азотистых оснований из биологического материала

- •§ 2. Влияние рН среды на изолирование алкалоидов и других азотистых оснований из биологического материала

- •§ 3. Влияние состава извлекающих жидкостей на изолирование алкалоидов и других азотистых основании из биологического материала

- •§ 4. Влияние подкисленной воды и подкисленного спирта на извлечение примесей, переходящих в вытяжки из биологического материала

- •§ 5. Очистка вытяжек из биологического материала от примесей

- •§ 6. Экстракция алкалоидов и других токсических веществ из вытяжек

- •§ 7. Обнаружение ядовитых веществ, изолируемых подкисленной водой или подкисленным этиловым спиртом

- •§ 8. Количественное определение токсических веществ, изолированных подкисленной водой или подкисленным спиртом

- •§ 9. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их этиловым спиртом подкисленным щавелевой кислотой

- •§ 10. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их водой, подкисленной щавелевой кислотой

- •§ 11. Метод выделения токсических веществ, основанный на изолировании их водой, подкисленной серной кислотой

- •§ 12. Барбитураты и методы их исследования

- •§ 13. Барбамил

- •§ 14. Барбитал

- •§ 15. Фенобарбитал

- •§ 16. Бутобарбитал

- •§ 17. Этаминал-натрий

- •8.Обнаружение этаминала-натрия по уф- и ик-спектрам.

- •§ 18. Бензонал

- •§ 19. Гексенал

- •§ 20. Производные ксантина

- •§ 21. Кофеин

- •§ 22. Теобромин

- •§ 23. Теофиллин

- •§ 24. Наркотин

- •§ 25. Меконовая кислота

- •§ 26. Меконин

- •§ 27. Ноксирон

- •§ 28. Салициловая кислота

- •§ 29. Антипирин

- •§ 30. Амидопирин

- •§ 31. Фенацетин

- •§ 32. Хинин

- •§ 33. Опий и омнопон

- •§ 34. Морфин

- •§ 35. Кодеин

- •§ 36. Папаверин

- •§ 37. Галантамин

- •§ 38. Анабазин

- •§ 39. Никотин

- •§ 40. Ареколин

- •§ 41. Кониин

- •§ 42. Атропин

- •§ 43. Скополамин

- •§ 44. Кокаин

- •§ 45. Стрихнин

- •§ 46. Бруцин

- •§ 47. Резерпин

- •§ 48. Пахикарпин

- •§ 49. Секуренин

- •§ 50. Эфедрин

- •§ 51. Аконитин

- •§ 52. Новокаин

- •§ 53. Дикаин

- •§ 54. Аминазин

- •§ 55. Дипразин

- •§ 56. Тизерцин

- •§ 57. Хлордиазепоксид

- •§ 58. Диазепам

- •§ 59. Нитразепам

- •§ 60. Оксазепам

- •§ 61. Апоморфин

- •§ 62. Дионин

- •§ 63. Промедол

- •Глава VI. Вещества, изолируемые из объектов минерализацией биологического материала

- •§ 1. Связывание «металлических ядов» биологическим материалом

- •§ 2. Методы минерализации органических веществ

- •§ 3. Сухое озоление и сплавление органических веществ

- •§ 4. Окислители, применяемые для минерализации органических веществ

- •§ 5. Отбор и подготовка проб биологического материала для минерализации

- •§ 6. Разрушение биологического материала азотной и серной кислотами

- •§ 7. Разрушение биологического материала хлорной, азотной и серной кислотами

- •§ 8. Разрушение биологического материала пергидролем и серной кислотой

- •§ 9. Дробный метод и систематический ход анализа «металлических ядов»

- •§ 10. Маскировка ионов в дробном анализе

- •§ 11. Реактивы, применяемые в дробном анализе «металлических ядов» для маскировки ионов

- •§ 12. Реакции, применяемые в химико-токсикологическом анализе для обнаружения ионов металлов

- •§ 13. Соединения бария

- •§ 14. Соединения свинца

- •§ 15. Соединения висмута

- •§ 16. Соединения кадмия

- •§ 17. Соединения марганца

- •§ 18. Соединения меди

- •§ 19. Соединения мышьяка

- •§ 20. Соединения серебра

- •§ 21. Соединения сурьмы

- •§ 22. Соединения таллия

- •§ 23. Соединения хрома

- •§ 24, Соединения цинка

- •§ 25. Соединения ртути

- •§ 26. Количественное определение «металлических ядов» в минерализатах

- •§ 27. Количественное определение ртути

- •§ 28. Экстракционно-фотоколориметрическое определение меди

- •Глава VII. Вещества, изолируемые из биологического материала настаиванием исследуемых объектов с водой

- •Минеральные кислоты и щелочи

- •§ 1. Серная кислота

- •§ 2. Азотная кислота

- •§ 3. Соляная кислота

- •§ 4. Гидроксид калия

- •§ 5. Гидроксид натрия

- •§ 6. Аммиак

- •§ 7. Нитриты

- •Глава VIII. Ядохимикаты и методы их химико-токсикологического анализа

- •§ 1. Классификация ядохимикатов

- •§ 2. Гексахлорциклогексан (гхцг)

- •§ 3. Гептахлор

- •§ 4. Фосфорсодержащие органические соединения и методы их анализа

- •§ 5. Хлорофос

- •§ 6. Карбофос

- •§ 7. Метафос

- •§ 8. Карбарил

- •§ 9. Гранозан

- •Глава IX. Вещества, определяемые непосредственно в биологическом материале

- •§ 1. Оксид углерода (II)

- •§ 2. Спектроскопический метод обнаружения оксида углерода (II) в крови

- •§ 3. Химические методы обнаружения оксида углерода (II) в крови

- •§ 4. Количественное определение оксида углерода (II) в крови

- •Приложение 1. Приготовление реактивов

- •Приложение 2. Приготовление хроматографических пластинок

- •Список рекомендуемой литературы

§ 5. Хлорофос

![]()

![]()

![]()

![]() Все

объявления

Все

объявления

ЯндексДирект

Дать объявление

Низкотемпературные камеры

низкотемпературные морозильники с температурным режимом -24С, -55С, -85С

Адрес и телефон· www.winecoolers.ru

![]()

Хлорофос (дилокс, диптерекс, рицифон, тувон, трихлорофон) — 0,0-диметил- (2, 2, 2-трихлор-1-оксиэтил)-фосфонат — принадлежит к широко применяемым в сельском хозяйстве фосфорорганическим соединениям(ФОС).

Хлорофос—белый кристаллический порошок(т. пл. 84 °С). Он растворяется вводе,бензоле,хлороформеи других органическихрастворителях, хуже — в парафиновыхуглеводородах.

Хлорофос медленно разлагается в кислой среде и более быстро — в щелочной. Он относительно быстро разлагается в разбавленных растворахна свету. При разложении хлорофоса в кислой среде образуетсяметиловый спирти О-метил-(2, 2, 2-трихлор-1-оксиэтил)-фосфорная кислота.

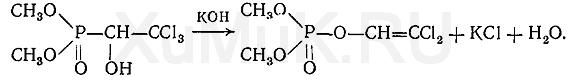

В щелочной среде при разложении хлорофоса образуется довольно токсичное соединение О,О-диметил-О-(2,2-дихлорвинил)-фосфат (ДДВФ):

В растворахпродукты разложения хлорофоса подвергаются дальнейшим превращениям. Разрушение хлорофоса усиливается в присутствииокислителей, а такжежелеза. Поэтому этот препарат нельзя хранить в железной таре.

Технический хлорофос — это кристаллическая или пастообразная масса, содержащая около 80 % действующего вещества. При хранении кристаллизуется. Этот препарат выпускается в виде 80 %-го смачивающегопорошкаили в виде гранул. Он применяется как контактный или кишечныйинсектициддля обработки садов, виноградников, зерновых, бахчевых и др. 0,1— 0,3 %-йрастворхлорофоса применяется для борьбы с мухами,паразитамичеловека и животных, для обработки жилых помещений и т. д.

Хлорофос относится к ядохимикатам средней токсичности. Проявляет раздражающее действие накожу, понижаетактивностьхолинэстеразы в крови. Более выраженный холинэстераз-ный эффект имеет продукт разложения хлорофоса — ДДВФ. При хронических отравлениях хлорофосом наблюдается нарушение функции печени, заболевание сердечно-сосудистой системы и др.

Выделение хлорофоса из биологического материала. В колбу вместимостью 500 мл вносят 100 г измельченного биологического материала и 150 млводы, подкисленнойсерной кислотойдо рН = 2,0...2,5. Смесь оставляют на 2 ч, часто перемешивая, затем процеживают черезмарлю. К биоматериалу еще два раза прибавляютводу, подкисленную до рН = 2,0...2,5 (по 75 мл) и каждый раз настаивают по 1 ч, а затем сливают водные вытяжки.

Объединенные кислые водные вытяжки центрифугируют. Центрифугат переносят в делительную воронку, прибавляют 30 мл хлороформаи смесь взбалтывают 10 мин. Хлороформную вытяжку сливают. Хлорофос из кислой водной вытяжки еще 4 раза экстрагируютхлороформом(по 30 мл).

Хлороформные вытяжки соединяют и выпаривают при комнатной температуредосуха. Сухой остаток растворяют в 5 млводы, затемрастворфильтруют через бумажный фильтр. Фильтрат используют для обнаружения хлорофоса.

Обнаружение хлорофоса

Для обнаружения хлорофоса применяют цветные реакции, холинэстеразную пробу и метод хроматографии.

Реакция с пиридином и щелочью (реакция Фудживара).В пробирку вносят 1 мл исследуемогораствора, 1 млпиридинаи 1 мл 30 %-горастворагидроксида натрия. Смесь нагревают на кипящей водяной бане 5 мин. При наличии хлорофоса в пробе появляется красная или розовая окраска. Предел обнаружения: 10 мкг хлорофоса.

Эту реакцию даеттакже ряд хлорсодержащихсоединений алифатическогоряда (см. гл. IV, § 14).

Реакция с резорцином.В пробирку вносят 1 мл исследуемогораствора, 2 капли 1 %-горастворарезорцинав 20 %-мрастворекарбоната натрияили 1 %-мрастворегидроксида натрия. Через 10 мин появляется розовая окраска, а через 15—30 мин наблюдается желто-зеленаяфлуоресценцияраствора. Окраска ифлуоресценциярастворадостигают максимума через 1—2 ч после прибавления реактивов к исследуемомураствору. Через 4—6 часов розовая окраска переходит в оранжевую, а затем в желтую.Флуоресценциярастворасохраняется в течение нескольких суток. Предел обнаружения: 40 мкг хлорофоса в пробе.

Для обеспечения возможности протекания реакции рН должно равняться 9—11.

Реакция образования изонитрила.В пробирку вносят 0,01— 0,03 г исследуемоговеществаи 1 млэтилового спирта. Смесь взбалтывают, затем прибавляют 2 мл 10 %-го спиртовогорастворагидроксида натрияи 1 каплюанилина. При нагревании смеси ощущается характерный запахизонитрила.

Реакция неспецифична. Ее даютхлороформ, ДДВФ и некоторые другие хлорсодержащиевещества.

Реакция с о -толидином. В фарфоровую чашкувносят 0,2— 0,5 мл водного или спиртовогораствораисследуемоговещества, 1 мл 0,5 %-горастворао -толидина вацетонеи 1 мл смесирастворовпероксида водородаигидроксида натрия. В присутствии хлорофоса появляется желтая или оранжевая окраска.

Эту реакцию даютметафос, тиофос и др.

Приготовление смеси пероксида водорода и щелочи (см. Приложение 1, реактив 71).

Реакция с 2,4-динитрофенилгидразином. В пробирку вносят 1—10 капель исследуемогораствораи 2 капли 1 н.растворагидроксида натрия. Через 20 мин прибавляют 1 каплю 0,1 %-гораствора2,4-динитрофенилгидразина в 4 н.растворесоляной кислоты. Пробирку выдерживают в кипящей водяной бане 30 мин. После этого смесь охлаждают, прибавляют 1 каплю 4 н.растворагидроксида натрияи 0,5 млэтилового спирта. При наличии хлорофоса в пробе появляется синяя или сине-фиолетовая окраска.

Эту реакцию даютДДВФ, тиофос и др.

Реакция с ацетоном. В пробирку вносят 0,1—0,5 млраствораисследуемоговеществавэтиловом спирте, прибавляют 1 млацетонаи 0,5 мл 0,5 н. спиртовогорастворагидроксида натрия. При наличии хлорофоса в пробе через 5—15 мин появляется розовая окраска, переходящая в оранжевую.

Холинэстеразная проба. Хлорофос понижает активностьацетилхолинэстеразы, которая теряет способность разлагатьацетилхолин. Выполнение этой пробы описано выше (см. гл. VIII, § 4).

Обнаружение хлорофоса методом хроматографии. На пластинку, покрытую тонким слоемсиликагеляКСК, закрепленнымгипсом, наносят каплю спиртовогораствораисследуемоговеществаи каплюраствора«свидетеля». Пятна подсушивают навоздухе. Затем пластинку вносят в камеру, насыщеннуюпарамисистемырастворителей(смесь равных объемов н -гексана и ацетона). После того как системарастворителейподнимется на пластинке на 10 см вышелиниистарта, пластинку вынимают из камеры, подсушивают навоздухеи опрыскивают смесью 2 %-го водногорастворарезорцинаи 10 %-горастворакарбоната натрия, взятых в соотношении 2 : 3. Подсушенную пластинку нагревают 7—10 мин в сушильном шкафу при 100 °С. При этом пятна на пластинке приобретают оранжевую окраску.