lektsii_menedzhm

.pdf3

- обязательное выполнение решений.

Виды управленческих решений.

Управленческие решения можно классифицировать по многочисленным признакам. Определяющим моментом здесь являются условия, в которых принимается решение. Обычно решения принимаются в обстановке определенности, риска (неопределенности).

В условиях определенности менеджер сравнительно уверен в результатах каждой из альтернатив. В обстановке риска (неопределенности) максимум, что может сделать менеджер, это определить вероятность успеха для каждой альтернативы.

Существуют и другие критерии классификации управленческих решений:

-по сроку действия последствий решения: долго-, средне- и краткосрочные решения;

-по частоте принятия: одноразовые (случайные) и повторяющиеся;

-по широте охвата: общие (касающиеся всех сотрудников) и узкоспециализированные;

-по форме подготовки: единоличные, групповые и коллективные решения;

-по сложности: простые и сложные;

-по жесткости регламентации: контурные, структурированные и алгоритмические.

2. Процесс и методы принятия решений

В процессе принятия решения менеджеру необходимо ответить на следующие вопросы: что делать, как делать, кому поручить работу, для кого делать, где делать, что это дает.

Принятие решений в управлении представляет собой сложный систематизированный процесс, состоящий из ряда этапов и стадий.

Обнаружение проблемы - это осознание возникновения отклонения от первоначально установленных планов.

4

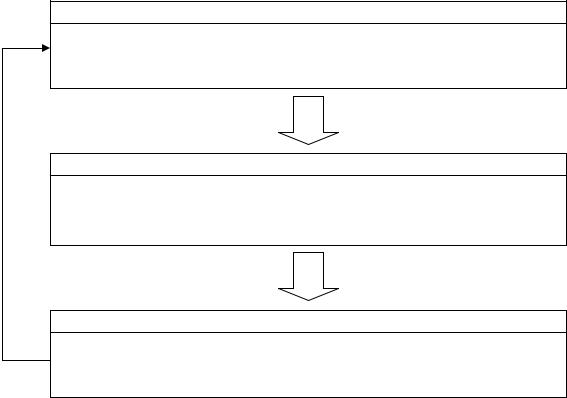

Стадия 1. ПРИЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ

- обнаружение проблемы - оценка проблемы

- выявление ограничений и определение альтернатив

Стадия 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

-разработка альтернатив

-оценка альтернатив

-выбор альтернативы

Стадия 3. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ

-организация выполнения решения

-анализ и контроль выполнения решения

-обратная связь и корректировка

Рисунок 4.1 – Процесс принятия решения

Источники определения проблемы: личный обзор и анализ информации, общественное мнение, мнение других менеджеров и подчиненных.

Оценка проблемы - это установление ее масштабов и природы, т.е. оценка размера средств для ее решения и степени ее серьезности.

Выявление ограничений и определение альтернатив - причиной проблемы может быть внешняя среда, на которую менеджер не в силах повлиять, что сужает возможности для принятия оптимальных решений. Поэтому необходимо определить источник и суть ограничений и наметить все возможные действия, устраняющие причины проблемы.

Принятие решения - разработка альтернативных решений, их оценка и отбор альтернативы с наиболее благоприятными последствиями.

Выполнение решения - принятие мер по конкретизации решения и доведения его до исполнителей, т.е. ценность решения состоит в том, что оно осуществлено (реализовано).

5

Контроль за исполнением решения - выявляются отклонения и вносятся поправки, помогающие реализовать решение полностью. С помощью контроля устанавливается обратная связь между управляющей и управляемой системами.

Все методы принятия управленческих решений можно объединить в три группы: неформальные (эвристические), коллективные и количественные.

Неформальные (эвристические) методы – основаны на аналитических способностях лиц, принимающих управленческие решения. Это совокупность логических приемов и методики выбора оптимальных решений руководителем путем теоретического сравнения альтернатив с учетом накопленного опыта. В большей части неформальные методы базируются на интуиции менеджера. Их преимущество состоит в том, что принимаются они оперативно, недостаток - неформальные методы не гарантируют от выбора ошибочных (неэффективных) решений, поскольку интуиция иногда может подвести менеджера.

Коллективные методы - определение круга лиц, участников данной процедуры (руководители и исполнители). Главный критерий формирования такой группы - компетентность, способность решать творческие задачи, конструктивность мышления и коммуникабельность. Коллективные формы групповой работы: заседание, совещание, работа в комиссии и т.п.

Существуют следующие методы коллективной подготовки управленческих решений:

-"мозговой штурм", или "мозговая атака" - совместное генерирование новых идей и последующее принятие решений;

-метод Дельфы (название от греческого города Дельфы, прославившегося жившими там мудрецами - предсказателями будущего) - это многотуровая процедура анкетирования. После каждого тура данные анкетирования дорабатываются,

иполученные результаты сообщаются экспертам с указанием расположения оценок. Первый тур анкетирования проводится без аргументации, во втором - отличающийся от других ответ подлежит аргументации или же эксперт может изменить оценку. После стабилизации оценок опрос прекращается и принимается предложенное экспертами или скорректированное решение.

6

- японская кольцевая система принятия решений "кингисё" - на рассмотрение готовится проект новшества, который передается для обсуждения лицам по списку, составленному руководителем. Каждый должен рассмотреть предлагаемое решение и дать свои замечания в письменном виде. После этого проводится совещание. Как правило, приглашаются те специалисты, чье мнение руководителю не совсем ясно. Эксперты выбирают свое решение в соответствии с индивидуальными предпочтениями. И если они не совпадают, то возникает вектор предпочтений, который определяют с помощью одного из следующих принципов:

а) принцип большинства голосов - выбирается то решение, которое имеет наибольшее число сторонников;

б) принцип диктатора - за основу берется мнение одного лица труппы. Этот принцип характерен для военных организаций, а также для принятия решений в чрезвычайных обстоятельствах;

в) принцип Курно - используется при отсутствии коалиций. Решение должно отвечать требованию индивидуальной рациональности без ущемления интересов каждого в отдельности;

г) принцип Парето - используется при наличии единой коалиции. Оптимальным будет решение, которое невыгодно менять сразу всем членам группы, поскольку оно объединяет их в достижении общей цели;

д) принцип Эджворта – присутствует нескольких коалиций, каждой из которых невыгодно отменять свое решение. Зная предпочтения коалиций, можно принять оптимальное решение, не нанося ущерба друг другу.

Количественные методы - научно-практический подход, предполагающий выбор оптимальных решений путем обработки с помощью ЭВМ больших массивов информации.

В зависимости от типа математических функций, положенных в основу моделей, различают:

а) линейное моделирование - используются линейные зависимости; б) динамическое программирование - позволяет вводить дополнительные

переменные в процессе решения задач;

7

в) вероятностные и статистические модели - реализуются в методах теории массового обслуживания;

г) теорию игр - моделирование таких ситуаций, принятие решения в которых должно учитывать не совпадение интересов различных подразделений;

д) имитационные модели - позволяют экспериментально проверить реализацию решений, изменить исходные предпосылки, уточнить требования к ним.

Индивидуальные стили принятия решений.

Личность, как капля в море, отражается в собственном решении. В этом смысле определенный интерес представляет личностный профиль управленческого решения, т.е. та совокупность индивидуальных особенностей руководителя, которую несут с собой решения к исполнителям.

Выделяют следующие виды личностных профилей решений:

-решения уравновешенного типа - свойственны людям, которые приступают к проблеме с уже сформулированной исходной идеей, возникшей в результате предварительного анализа условий и требований задачи. Уравновешенность проявляется в том, что выдвижение гипотез и их проверка одинаково привлекают внимание человека. Подобная тактика принятия решений наиболее продуктивна.

-импульсивные решения - характерны для людей, у которых процесс построения гипотез резко преобладает над действиями по их проверке и уточнению. Такой человек относительно легко генерирует идеи, но мало заботится об их оценке. Это приводит к тому, что процесс принятия решений проходит скачкообразно, минуя этап обоснования и проверки. В практической работе импульсивность решений может привести к тому, что руководитель будет стремиться внедрить в жизнь решения, которые недостаточно осмыслены и обоснованы.

-инертные решения - результат очень неуверенного и осторожного поиска. После проявления исходной гипотезы ее уточнение идет крайне медленно. Оценки сверхкритичны, каждый свой шаг человек проверяет неоднократно. Это ведет

крастягиванию во времени процесса принятия решений.

-рискованные решения - напоминают импульсивные, но отличаются от них некоторыми особенностями индивидуальной тактики. Если импульсивные реше-

8

ния перескакивают через этап обоснования гипотезы, то рискованные все же его не обходят, но к оценке человек приходит лишь после того, как обнаружена несообразность. В конечном итоге, хотя и с опозданием, элементы построения гипотез

иих проверки уравновешиваются.

-решения осторожного типа - характеризуются особой тщательностью оценки гипотез, критичностью. Человек, прежде чем прийти к выводу, совершает множество разнообразных подготовительных действий. Решениям осторожного типа присуща упреждающая оценка. Тактическая линия осторожных - избежать ошибок.

3. Условия эффективности управленческих решений

Проблема выбора менеджером альтернативы - одна из важнейших в современной науке управления, но не менее важно принять эффективное решение.

Чтобы управленческое решение было эффективным, должны учитываться ряд факторов:

1)иерархия в принятии решений - делегирование полномочий по принятию решения ближе к тому уровню, на котором имеется больше необходимой информации и который непосредственно участвует в реализации принятого решения. В этом случае исполнителями решения являются сотрудники смежных уровней. Контакты с подчиненными, находящимися более чем на один иерархический уровень ниже (выше), не допускаются.

2)использование целевых межфункциональных групп, члены которых отбираются из различных подразделений и уровней организации.

3)использование непосредственных (прямых) горизонтальных связей при принятии решений. Сбор и обработка информации осуществляются без обращения к вышестоящему руководству. Такой подход способствует принятию решений в более короткие сроки, повышению ответственности за выполнение принятых решений.

9

4) централизация руководства при принятии решения - процесс принятия решения должен находиться в руках одного (общего) руководителя. Формируется иерархия в принятии решений, т.е. каждый низший руководитель решает свои проблемы (принимает решения) со своим непосредственным руководством, а не с вышестоящим руководством, минуя своего непосредственного начальника.

Требования к решению:

-решение должно быть эффективным - наиболее полно обеспечивать достижение поставленной организацией цели.

-решение должно быть экономичным - обеспечивать достижение поставленной цели с наименьшими затратами.

-своевременность решения. Речь идет о своевременности не только принятия решения, но и достижения целей.

-решение должно быть реально осуществимым - нельзя принимать нереальные, абстрактные решения. Принятое решение должно быть эффективным и соответствовать силам и средствам коллектива.

Причины невыполнения решений:

1) решение было недостаточно четко сформулировано менеджером;

2)решение было ясно и четко сформулировано, однако исполнитель его плохо уяснил;

3)решение четко сформулировано, и исполнитель его хорошо уяснил, но у него не было необходимых условий и средств для его выполнения;

4)решение было грамотно сформулировано, исполнитель его усвоил и имел все необходимые средства для его выполнения, но у него не было внутреннего согласия с вариантом решения, предложенным менеджером. Исполнитель в данном случае может иметь свой, более эффективный, по его мнению, вариант решения данной проблемы.

Эффективность решения зависит не только от его оптимальности, но и от формы доведения до исполнителей. Главный смысл всей работы по доведению задач до исполнителей - построить в сознании некий образ (технологию) будущей работы по выполнению управленческого решения. Первоначальное впечатление о

10

будущей работе формируется у исполнителя при получении и восприятии задания. После этого идея (модель задания) уточняется, обогащается посредством ее адаптации к реальным и объективным условиям внутренней и внешней среды.

Для того чтобы модель деятельности исполнителя была выполнена в соответствии с первоначальной идеей менеджера, к ней (модели) предъявляют ряд

требований:

1.Полнота модели решения - ее соответствие, с одной стороны, замыслу руководителя, его решению и поставленным им задачам, а с другой - содержанию, структуре и условиям исполнительской деятельности. Идеальным вариантом была бы такая полнота модели, при которой она будет настолько развернута, что еще до начала работы исполнитель мысленно может представить себе все тонкости предстоящей деятельности.

2.Точность модели - если задача ставится абстрактно, в общем виде, то она не выполняется вообще или выполняется формально.

3.Глубина отражения - характеризует оперативную модель с точки зрения описания в ней всей динамики предстоящей деятельности.

4.Стрессоустойчивость и прочность модели - способность исполнителя четко реализовать план действий, сложившийся в его сознании, в любых сложных ситуациях.

5.Гибкость модели - критерий, который как бы противоречит всем указанным выше. Очевидно, что абсолютно жесткий, не поддающийся образ может быть приемлемым в застывших и неизменных структурах, которых в природе и обществе нет и быть не может. Проблема в том, чтобы выбрать оптимальное соотношение между стабильностью (неподвижностью) и гибкостью модели.

6.Согласованность модели - исполнитель чаще всего выполняет решение в одиночку, поэтому его действия должны согласовываться по задачам, времени, месту и т.п. с другими исполнителями.

7.Мотивация модели - понимание решения и усвоение его идеальной модели не в полной мере обеспечивают должную мобилизацию сил исполнителей, поэтому и нужно мотивировать их деятельность.

1

Лекция №5 ОСНОВЫ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ

1.Сущность мотивации

2.Теории содержания мотивации

3.Теории процесса мотивации

1. Сущность мотивации

Поведение человека всегда мотивировано. Он может трудиться усердно, а может уклоняться от работы. Поведение личности может иметь и другие проявления. Всегда необходимо искать мотив поведения.

Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личностных целей и целей организации.

Традиционный подход к мотивации основан на вере в то, что сотрудники всего лишь ресурсы, которые необходимо заставить эффективно работать.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов, связанных с мотивацией, остановимся на основных понятиях, которые будут использованы в дальнейшем.

Потребности - возникают и находятся внутри каждого человека, от которых он стремится освободиться, так как, пока потребность существует, она дает о себе знать и «требует» своего устранения.

Мотив - вызывает определенные действия человека, не только побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие.

Мотивирование - это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов. Мотивирование - основа управления человеком. Эффективность управления зависит от успешности процесса мотивирования.

Различают два основных типа мотивирования:

1) путем внешних воздействий на человека вызываются к действию определенные мотивы, которые побуждают человека осуществлять определенные действия, приводящие к желательному результату. Этот тип мотивирования напомина-

2

ет вариант торговой сделки: «Я даю тебе, что ты хочешь, а ты даешь мне, что я хочу».

2) формирование определенной мотивационной структуры человека - развитие и усиление желательных мотивов действий человека и ослабить те мотивы, которые мешают эффективному управлению человеком. Этот тип мотивирования носит характер воспитательной и образовательной работы и часто не связан с ка- кими-то конкретными действиями или результатами, которые ожидается получить от человека в виде итога его деятельности.

Стимулы - рычаги воздействия или носители "раздражения», вызывающие действие определенных мотивов. В качестве стимулов могут выступать отдельные предметы, действия других людей, обещания, носители обязательств и возможностей, предоставляемые возможности.

Процесс стимулирования - использование различных стимулов для мотивирования людей. Стимулирование имеет различные формы. В практике управления одной из самых распространенных его форм является материальное стимулирование.

Характеристики деятельности человека, на которые оказывает действие мотивация:

-усилие;

-старание;

-настойчивость;

-добросовестность;

-направленность.

Мотивационный процесс можно представить в виде модели, состоящей из шести стадий (рис. 5.1):

1) возникновение потребностей - человек начинает ощущать, что ему чегото не хватает. Необходимо найти возможность и предпринять шаги для устранения потребностей.

Потребности можно разбить на три группы: физиологические; психологические; социальные.