Московский государственный медико-стоматологический университет

Кафедра онкологии и лучевой терапии.

Зав.кафедрой: академик РЛАН, профессор Вельшер Леонид Зиновьевич.

Преподаватель: ассистент, к.м.н. Генс Гелена Петровна.

Выполнила: студентка 5 курса 509 группы

лечебного вечернего факультета

Прусова Анна Сергеевна.

г. Москва , 2007 год.

Содержание:

. Этиология.

. Патогенез.

. Классификация:

1.по гистологии;

2.по стадиям;

3.по течению.

V. Патологическая анатомия.

V. Клиническая картина.

V. Диагностика:

1.лабораторные методы;

2.инструментальные методы;

3.инвазивные методы.

V. Дифференциальная диагностика.

V. Лечение:

1.лучевая терапия;

2.полихимиотерапия;

3.монохимиотерапия.

. Диспансерное наблюдение.

. Прогноз.

. Причины смерти.

- первичное опухолевое заболевание,

характеризующееся злокачественной

гиперплазией лимфоидной ткани с

образованием в лимфатических узлах и

внутренних органах лимфогранулём.

первичное опухолевое заболевание,

характеризующееся злокачественной

гиперплазией лимфоидной ткани с

образованием в лимфатических узлах и

внутренних органах лимфогранулём.

Характерны два возрастных пика заболеваний: в 15 – 30 лет с одинаковой частотой среди мужчин и женщин и старше 50 лет с более высокой заболеваемостью у мужчин.

Болезнь Ходжкина составляет 15 % от всех лимфом.

Этиология неясна. Действие мутагенных факторов не увеличивает заболеваемость лимфогранулематозом. Существуют этнические особенности заболеваемости.

Субстрат опухоли – гигантские двух - или многоядерные клетки Рид– Березовского–Штернберга и крупные одноядерные клетки Ходжкина. Уникальность заболевания заключается в том, что опухолевые клетки составляют ничтожную часть опухоли, образованной в основном неопухолевыми поликлональными Т-лимфоцитами (CD 4-клетки, Т-хелперы), плазматическими клетками, тканевыми гистиоцитами и эозинофилами. Эта особенность связана с активной секреторной деятельностью клеток Рид-Березовского-Штернберга, выделяющих многочисленные цитокины и факторы хемотаксиса.

Опухоль возникает уницентрически обычно в лимфотических узлах шеи, надключичных областей, средостения; метастазирует лимфогенным и гематогенным путем.

По характеру обменных процессов в лимфотических узлах лимфогранулематоз не может быть отождествлен ни с обычным воспалительным процессом, ни со злокачественными опухолями. По содержанию же рибонуклеиновой кислоты и фосфатазы лимфогранулематоз в большей степени приближается к опухолям, чем к воспалительным процессам. Поэтому лимфогранулематоз следует рассматривать как своеобразное патологическое состояние, возможно – комбинацию опухоли и воспаления или, как считает Д.Н. Яновский, проявление гиперергической реакции в сенсибилизированном организме (под влиянием какого-то вируса или инфекции).

По гистологии:

-

Вариант с преобладанием лимфоидной ткани. Обнаруживают большое количество неопухоливых лимфоцитов и гистиоцитов и единичные клетки Рид-Березовского-Штернберга и Ходжкена. В последней классификации ВОЗ выделяют также отдельный вариант – нодулярное лимфоидное преобладание. Именно при этой форме на клетках Рид-Березовского-Штербенга обнаруживают Аг В-лимфоцитов СD19, СD20, СD79а, а в их геноме – гены тяжёлых цепей Ig.

-

В

ариант

с нодулярным склерозом.

Обнаруживают плотные фиброзные

перемычки, разделяющие скопления клеток

реактивного воспаления и клеток Ходжкена

и Рид-Березовского-Штербенга. Среди

последних можно выделить клетки двух

типов: классические клетки Штербенга

(гигантские, ядерные, округлой формы,

тёмные, содержащие крупные, размером

сопоставимые с ядром лимфоцита ядрышки)

и лакунарные клетки

частый, но не обязательный и не

диагностический элемент: крупные клетки

с рыхлой «пустой» цитоплазмой ( «пустая»

цитоплазма – артефакт, возникающий

при фиксации ткани в растворе формалина

) и эксцентричными, часто смыкающимися

тёмными ядрами .

ариант

с нодулярным склерозом.

Обнаруживают плотные фиброзные

перемычки, разделяющие скопления клеток

реактивного воспаления и клеток Ходжкена

и Рид-Березовского-Штербенга. Среди

последних можно выделить клетки двух

типов: классические клетки Штербенга

(гигантские, ядерные, округлой формы,

тёмные, содержащие крупные, размером

сопоставимые с ядром лимфоцита ядрышки)

и лакунарные клетки

частый, но не обязательный и не

диагностический элемент: крупные клетки

с рыхлой «пустой» цитоплазмой ( «пустая»

цитоплазма – артефакт, возникающий

при фиксации ткани в растворе формалина

) и эксцентричными, часто смыкающимися

тёмными ядрами . -

Смешанно – клеточный вариант. Обнаруживают клетки Рид-Березовского-Штербенга в значительном количестве и клетки гетерогенной популяции реактивного воспаления.

-

Вариант с лифоидным истощением. Обнаруживают множество гигантских полиморфных анаплазированных клеток Ходжкена ( анаплазированный вариант гигантских клеток – разного размера, с ядрами различной величины и множеством уродливых ядрышек разной величины и цвета ). Часто также обнаруживают многоядерные клетки ( многоядерная клетка выглядит как «монеты на блюдце» ), митозы и аппоптозы опухолевых клеток. Количество лимфоцитов уменьшено, часто обнаруживают диффузный фиброз и очаги некроза.

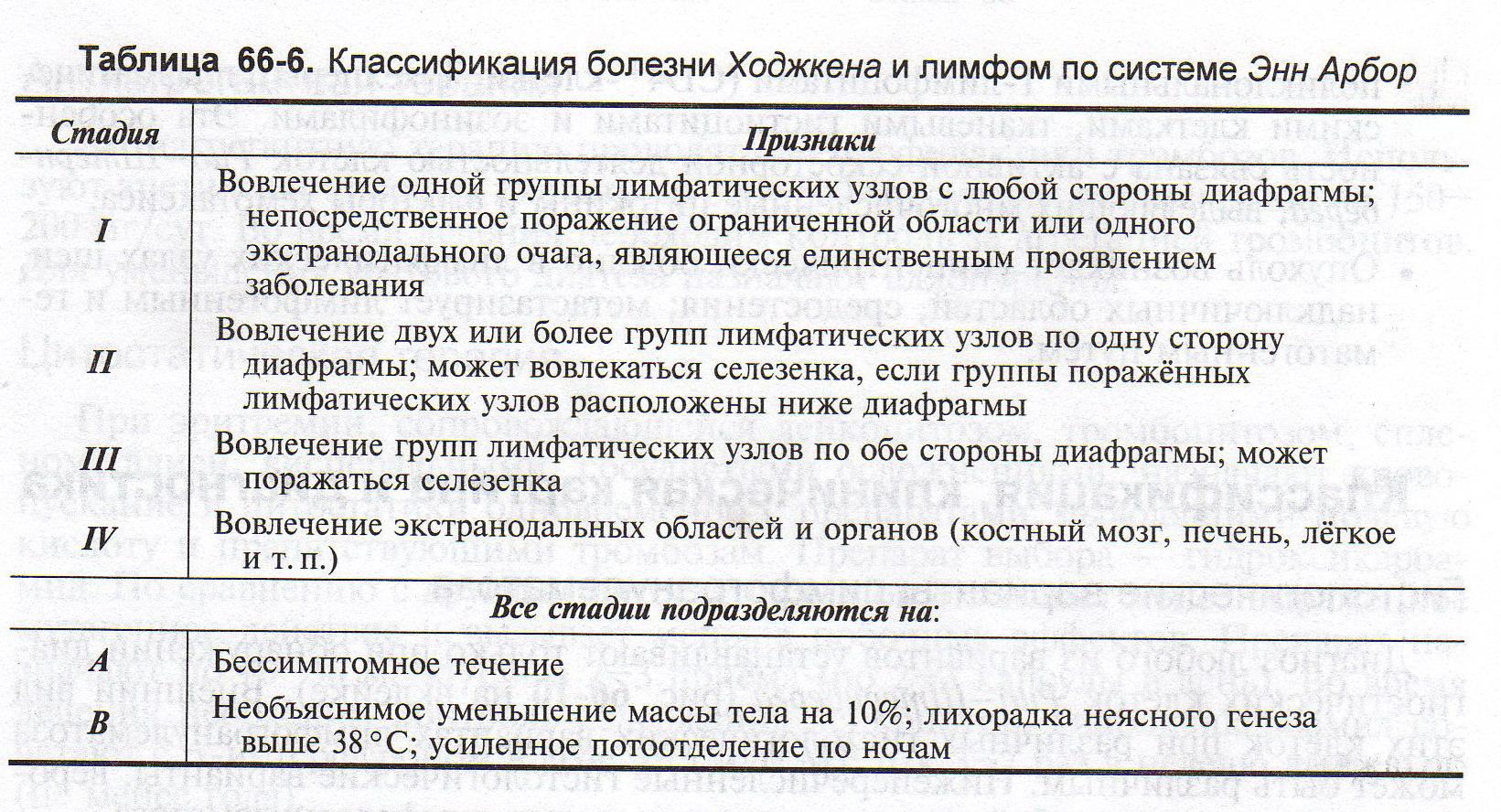

По стадиям:

стадия – локализованная.

стадия – регионарная.

стадия – генерализованная.

V стадия – диссеминированная.

По течению:

1. Острая форма ( несколько месяцев ).

2. Подострая форма ( 2-3 года ).

3. Хроническая форма ( 5-6 лет и больше ).

Лимфогрануломатоз впервые был описан в 1832 году английским врачом Ходжкиным. Специфическая природа заболевания и характерные гигантские клетки впервые были установлены С. Я. Березовским в Москве, а через 8 лет, в 1898 году – Штернбергом в Вене.

При вскрытии трупов находят обычно значительно увеличенные лимфатические узлы различной плотности. Селезёнка, печень, как и лимфатические узлы, содержат гранулемы.

Патогномоничным для лимфогранулематоза считается наличие клеток Рид-Березовского-Штернберга.

В некоторых случаях в поражённых лимфатических узлах гистологически отмечается только гиперплазия клеток ретикуло-эндотелия при почти полном отсутствии других клеточных форм.

Большинство авторов выделяют 3 стадии развития лимфогранулематозного процесса:

1 стадия – диффузная гиперплазия лимфатического узла с наличием большого количества разнообразных клеток.

2 стадия – полиморфноклеточная гранулема с наличием ретикулярных и плазматических клеток и эозинофилов; имеются большие клетки с несколькими ядрами: клетки Рид-Березовского-Штернберга.

3 стадия – стадия фиброза; вследствие разрастания соединительной ткани лимфатический узел сморщивается и становится плотным. Иногда образуются некротические участки, в дальнейшем замещаемые рубцовой соединительной тканью.

Патогномоничным для лимфогранулематоза считается наличие клеток Рид-Березовского-Штернберга.

В некоторых случаях в пораженных лимфатических узлах гистологически отмечается только гиперплазия клеток ретикуло-эндотелия при почти полном отсутствии других клеточных форм.

В стадии отмечается увеличение одного или нескольких лимфатических узлов, чаще шейных или надключичных. Лимфатические узлы эластической или плотноэластической консистенции, не спаяны с окружающими тканями и между собой, безболезненны. В более поздних стадиях лимфатические узлы становятся плотными и спаиваются с окружающими тканями и между собой, образуя конгломераты. Во и стадиях больные отмечают слабость, лихорадку, кожный зуд, потливость, особенно по ночам. Возможна боль, вызванная увеличением лимфатических узлов. Увеличение медиастинальных лимфатических узлов может сопровождаться симптомами сдавливания окружающих органов ( одышка, цианоз, отёк шеи и верхних конечностей ). В V стадии может возникнуть поражение внутренних органов с развитием плеврита, желтухи, боли в животе, нефротического синдрома. У больных лимфогранулематозом наблюдается склонность к развитию инфекционных осложнений ( вирусные и грибковые инфекции, туберкулёз ), аутоиммунной гемолитической анемии.