Soprotivlenie_materialov / 270800_62 (ПГС)-10-1234-2428 / 04. Конспект лекций

.pdf

13

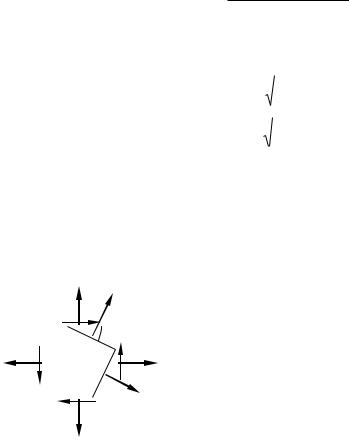

Система сил, приложенных к элементарному кубу, должна удовлетворять условиям равновесия.

Рассмотрим элементарный параллелепипед размеров dx, dy, dz (рис. 3.1). Запишем уравнение равновесия параллелепипеда в виде суммы моментов относительно оси у (рис. 3.4), получим:

xz dx dy dz zx dx dy dz 0

Аналогично запишутся моменты сил относительно осей x и z. Из этих уравнений следует, что xy yx , xz yz zy , т.е. на двух взаимноперпендикулярных площадках составляющие касательных напряжений, перпендикулярные к общему ребру, равны и направлены либо к ребру, либо от ребра. Этот вывод выражает закон парности касательных напряжений, который устанавливает зависимость между величинами и направлениями пар касательных напряжений, действующих по взаимно перпендикулярным площадкам элемен-

тарного параллелепипеда. |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Согласно закону парности касательных |

|

|

|

zx |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

напряжений знаки xz zx противоположны |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

(рис. 3.4). Поэтому, если площадку с напря- |

|

|

|

|

|

|

|

|

жением xz поворачивать до совпаде-ния с |

xz |

|

|

|

|

|

|

|

площадкой с напряжением zx , то обязательно |

|

|

|

|

|

|

xz |

||

|

|

|

|

|

|

найдется такое положение площадки, когда |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= 0. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Площадки, по которым касательные на- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пряжения равны нулю, называются главными, |

|

|

|

zx |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

а действующие по этим площадкам нормаль- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.3.4 |

|

ные напряжения - главными напряжениями. |

|||||

Главные напряжения обозначаются 1, 2, 3, причем 1 2 3. Элемент, выделенный главными площадками, изображен на рис. 3.5.

|

1 |

2 |

2 |

|

3 |

1

1

Рис. 3.5

3.2 Виды напряженного состояния

В зависимости от количества действующих главных напряжений различают три вида напряженных состояний: линейное, плоское и объемное.

14

3.2.1 Линейное напряженное состояние

Линейным или одноосным называется напряженное состояние, при котором два из трех главных напряжений равны нулю (рис.3.6).

Примером линейного напряженного состояния может служить осевое рас- тяжение-сжатие.

Рассмотрим задачу определения напряжений в площадке общего положения. Угол наклона этой площадки α будем отмерять от направления 1 до нормали к площадке n . Примем, что положительный угол α откладывается против хода часовой стрелки, а отрицательный по ходу часовой стрелки. Направим ось х вдоль нормали n , ось у – перпендикулярно ей. Расчетная схема для определения напряжений x и ху представлена на рис. 3.7. Получим:

Рис. 3.6 |

|

|

|

|

Рис. 3.7 |

|

p |

A |

1 |

A , |

|

||

|

|

0 |

|

|

|

|

где A - площадь наклонной площадки; |

|

|||||

A - площадь поперечного сечения, перпендикулярного к 1; |

|

|||||

0 |

|

|

|

|

|

|

p - полное напряжение, действующее по наклонной площадке. |

|

|||||

Учитывая, что A0 A cos , получим: |

|

|||||

p 1 cos . |

|

|||||

Раскладывая p на направление осей х и у, получим |

|

|||||

x 1 cos 2 , |

xy |

1 |

sin 2 |

|

||

|

|

|||||

|

|

|

2 |

|

|

|

Рассмотрим площадку , перпендикулярную площадке , угол |

. |

|||||

|

|

|

|

|

|

2 |

Направим ось y по нормали к этой площадке. Нормальные напряжения, |

||||||

действующие по этой площадке равны |

|

|||||

y 1 cos 2 1 cos 2 ( ) 1 sin 2 . |

|

|||||

|

|

|

2 |

|

||

Складывая х и у, получим |

x + y = 1 = const, т.е. сумма нормальных напря- |

|||||

жений по двум взаимно перпендикулярным площадкам величина постоянная и равна главному напряжению.

Касательные напряжения, действующие по наклонной площадке

yx 21 sin 2 21 sin(2 ) 21 sin 2 xy ,

15

т.е. справедлив закон парности касательных напряжений.

Нормальные напряжения x по наклонной площадке достигают максимального значения max x 1 при = 0, т.е. в поперечном сечении.

Касательные напряжения ηxy по наклонной площадке достигают макси-

мального значения max xy |

1 |

при = 450. |

|

2 |

|

3.2.2 Плоское напряженное состояние

Плоским или двухосным называется напряженное состояние, при котором одно из трех главных напряжений равно нулю (рис.3.8).

|

|

|

Рассмотрим задачу определения напряжений в |

1 |

|

площадке общего положения (прямая задача). |

|

|

|

|

.Определим напряжения x и xy, действующие по лю- |

2 |

|

2 |

бой наклонной площадке по известным главным на- |

|

|||

|

пряжениям 1 и 2 , т.е. решим так называемую прямую |

||

|

|

|

|

|

|

|

задачу теории напряженного состояния. |

|

|

|

Для решения этой задачи воспользуемся принци- |

|

|

|

|

1 |

|

пом независимости действия сил. Представим плоское |

|

Рис. 3.8 |

|

напряженное состояние в виде суммы двух независи- |

|

|

мых линейных напряженных состояний: первое – при |

||

|

|

|

|

действии только напряжений 1, второе – при действии только напряжений 2

(рис.3.9).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x2 |

||

x1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

xy2 |

|

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.9 |

|

|

|

От каждого из напряжений 1, |

2 напряжения x1, |

x2 |

и xy1, xy2 в произ- |

||||||

вольной площадке равны |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x1 |

1 cos 2 ; |

x2 2 cos 2 2 cos 2 ( |

) 2 sin 2 |

; |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

xy1 |

1 sin 2 ; |

|

xy2 |

2 sin 2 |

2 sin 2( ) 2 sin 2 . |

|

|||

|

2 |

|

|

|

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Таким образом, суммируя напряжения, возникшие при каждом линейном |

|||||||||

напряженном состоянии, получим |

|

|

|

|

|

||||

|

x 1 cos 2 2 sin 2 |

|

|

(3.1) |

|

||||

|

|

xy |

1 2 sin 2 . |

|

|

|

|

||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16

Если рассмотреть площадку с углом наклона 2 , перпендикулярную

к площадке , то можно доказать как и для линейного напряженного состояния, что

y |

1 sin 2 2 cos2 |

(3.2) |

|

|

xy |

1 2 sin 2 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

Суммируя нормальные напряжения, действующие по взаимно перпендикулярным произвольным площадкам, получим

x y 1 2 const .

Сравнивая величины касательных напряжений, получим

xy yx .

Наибольшие касательные напряжения действуют по площадкам, наклоненным к главным под углом = 45о

max xy 1 2 . 2

Рассмотрим частные случаи плоского напряженного состояния:

а) Всестороннее растяжение.

Напряженное состояние, при котором главные напряжения, действующие

по граням параллелепипеда равны между собой 1 = 2 = называется всесторонним растяжением. В этом случае, получим

|

x |

cos 2 sin 2 cos 2 sin |

, |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

0 , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

xy |

sin 2 0 |

, |

yx 0 , |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

то есть, нормальные напряжения в любой произвольной площадке равны между

собой 1 = 2 = х = у = , а касательные напряжения равны нулю: |

yx 0 , |

xy 0 . |

|

б) Чистый сдвиг.

Пусть по граням параллелепипеда действуют главные напряжения 1 ,2 , (рис. 3.10). Определим величины нормальных и касательных напряжений, действующих в площадках, повернутых под углом 45о к главным. Из формул (3.1) получим, что

x |

1 cos 2 450 2 sin 2 450 |

0 , |

y 0 , |

||

|

xy |

( ) sin 2 450 , |

|

yx |

. |

|

2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Напряженное состояние, при котором по граням выделенного элемента действуют только касательные напряжения, называется чистым сдвигом, а площадки - площадками чистого сдвига.

|

|

|

17 |

|

2= |

|

|

|

|

|

xy |

yx |

xy= |

|

|

|

|

||

|

1= |

yx |

|

|

|

yx |

|

|

|

|

|

xy |

yx=- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

xy |

Рис. 3.10 |

Рис. 3.11 |

Экспериментально установлено, что существует линейная зависимость между углом сдвига и касательными напряжениями (рис. 3.11), являющаяся законом Гука при сдвиге

G ,

где G – модуль сдвига, характеризующий способность материала сопротивляться сдвиговой деформации, т.е. характеризующая жесткость материала при сдвиге.

Величина модуля сдвига связана с модулем упругости при растяжении Е и коэффициентом Пуассона ν соотношением

|

E |

|

G |

|

. |

2(1 ) |

||

Рассмотрим задачу определения главных напряжений 1 и 2, а также положения главных площадок (угол 0) по известным напряжениям х, у, ху, действующим по двум взаимно перпендикулярным площадкам (обратная за-

дача).

Пусть для определенности положим х у. Из формул (3.1) и (3.2), можно получить

2 xy ( 1 2 )sin 2 ,

x y ( 1 2 ) cos 2 . |

(3.3) |

Исключив из этих формул 1 и 2, получим формулу для определения угла наклона главных площадок относительно заданной площадки. Обозначим этот угол 0. Так как направление отсчета углов для площадки произвольного положения и угла 0 противоположны, то в полученной формуле необходимо изменить знак. Положительный угол 0 будем откладывать от направления внешней нормали к площадке, по которой действуют большие нормальные на-

пряжения х против хода часовой стрелки.

tg 2 0 |

|

2 xy |

|

. |

|

||||||

x |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

y |

|

|||||

Откуда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

1 |

arctg ( |

|

2 xy |

) . |

||||

2 |

x y |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

18

Для определения 1 и 2 возведем каждое из соотношений (3.3) в квадрат и сложим их:

( x y )2 4 xy2 ( 1 2)2 ,

тогда

(1 2)

( x y )2 4 xy2 ,

( x y )2 4 xy2 ,

а так как x y 1 2 , то из двух последних соотношений получим:

|

|

|

|

|

|

|

x y |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

( |

x |

|

|

2 |

2 , |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

|

y) |

4 xy |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

x y |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

( x |

y ) 4 xy2 . |

(3.4) |

|||||||||||

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Большее главное напряжение 1 |

действует на площадке с углом наклона |

|||||||||||||||||||||

0, |

вторая же главная площадка с напряжением 2 |

ей перпендикулярна и ее |

|||||||||||||||||||||

нормаль наклонена под углом |

|

|

|

к направлению х. Положение главных |

|||||||||||||||||||

2 |

|

||||||||||||||||||||||

площадок и направления главных напряжений представлены на рис. 3.12. |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

x |

|

|

|

|

Главные напряжения обладают свойствами экстре- |

|||||||||||||||

|

|

|

1 |

|

|

|

мальности, |

т.е. 1 |

наибольшее, а 2 наименьшее при |

||||||||||||||

|

|

|

xy |

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

любом положении секущей пары взаимно перпенди- |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

y |

|

|

0 |

yx |

|

|

|

кулярных плоскостей. |

|

||||||||||||||

|

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

yx |

|

|

2 |

|

|

|

|

3.2.3 Объемное напряженное состояние |

||||||||||||||

|

|

|

xy |

|

|

|

|

Объемным |

|

или трехосным называется напря- |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

женное состояние, при котором все три главных на- |

||||||||||||||||

|

|

Рис. 3.12 |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

пряжения отличны от нуля (рис.3.5). |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рассмотрим |

вопрос |

определения касательных |

||||||||||||

напряжений в площадках, проходящих через одну из координатных осей x, y

или z (рис.3.1).

Используя принцип независимости действия сил, и результаты решения прямой задачи для линейного и плоского напряженных состояний, получим:

|

1 |

2 3 sin 2 ; |

|

2 |

1 3 sin 2 ; |

|

3 |

1 2 sin 2 . |

|

2 |

|

2 |

|

2 |

|||

|

|

|

|

|

|

При = 450, касательные напряжения достигают наибольших значений:

|

1max |

2 3 |

; |

|

2 max |

1 3 |

; |

|

3max |

1 2 |

, |

|

2 |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

c учетом того, что 1 2 3, получим:

max 2 max 1 3 .

2

Таким образом, площадка с наибольшим касательным напряжением наклонена под углом α=450 к главным площадкам с напряжениями 1, 3.

Также можно доказать, что

x y z 1 2 3 const .

19

3.3 Обобщенный закон Гука

Обобщенный закон Гука представляет собой связь между напряжениями и деформациями в случае объемного, и как частый случай, плоского напряженных состояний.

Он может быть получен на основании закона Гука для линейного напряженного состояния и принципа независимости действия сил.

Пусть задано произвольное объемное напряженное состояние с главными напряжениями 1, 2 и 3. Представим его в виде суммы трех линейных напря-

женных состояний. Учитывая, что при линейном напряженном состоянии

E

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

E |

запишем выражение для линейной относительной деформа- |

|||||

|

|||||||

ции в направлении I : |

|

|

|

||||

|

|

|

1 |

( 2 ) ( 3 ) . |

|||

|

|

|

1 |

E |

E |

E |

|

|

|

|

|

||||

Деформации в направлении действия главных напряжений равны

1 E1 1 ( 2 3) ,

2 E1 2 ( 1 3) ,

3 E1 3 ( 1 2) .

Эти выражения носят название обобщенного закона Гука, записанного для главных площадок. Деформации 1, 2, 3 в направлении главных напряжений называются главными деформациями.

Соотношения обобщенного закона Гука могут быть записаны для любых (не главных) площадок, но т.к. при этом будут действовать, кроме нормальных и касательные напряжения (рис. 3.10), то необходимо добавить три соотношения для вычисления угловых деформаций. Таким образом, для произвольных площадок обобщенный закон Гука содержит шесть соотношений, связывающих деформации и напряжения:

x E1 x ( y z ) ;

y E1 y ( x z ) ;

z E1 z ( x y ) ;

xy |

xy |

; |

||||

|

G |

|||||

|

|

|

|

|

||

yz |

yz |

|

; |

|||

|

G |

|||||

|

|

|

|

|

||

|

zx |

zx . |

||||

|

|

|

G |

|

||

|

|

|

|

|

||

Как известно, при деформации происходит изменение формы и объема тела. Рассмотрим относительное изменение объема тела при деформировании. Обратимся к рис. 3.1. Объем элементарного прямоугольного параллелепипеда до деформации V0 dx dy dz . При деформировании длина каждого ребра может

измениться на некоторую величину и объем того же параллелепипеда после деформирования будет V1 dx (dx) dy (dy) dz (dz) .

20

Тогда относительное изменение объема может быть вычислено следующим образом:

V1 V0 dx

V0

=1 (dx) 1dx

(dx) dy (dy) dz (dz) dx dy dz |

|

|||||||

|

dx dy dz |

|

|

|

|

|

|

|

(dy) 1 |

(dz) |

1 1 |

x |

1 |

y |

1 |

z |

1. |

|

|

|

|

|

|

|||

dy |

dz |

|

|

|

|

|

|

|

Раскрывая скобки и пренебрегая слагаемыми более высокого порядка малости по сравнению с , получим

x y z .

Подставляя из обобщенного закона Гука, получим

1 2 x y z .

E

Учитывая, что x y z 1 2 3 const запишем выражение для в виде

1 2 1 2 3 .

E

Из формулы видно, что при положительных направлениях главных напряжений относительное изменение объема может быть положительной величиной, если только коэффициент Пуассона будет ν < 0,5. Таким образом, получается, что для всех существующих в природе материалов коэффициент Пуассона изменяется в пределах 0 0,5 и для большинства конструкционных материалов он равен ν = 0,2…0,3.

Также можно отметить, что если коэффициент Пуассона равен = 0,5, то относительное изменение объема равно нулю. Резина имеет ≈ 0,5 , следовательно, при приложении нагрузки еѐ объѐм практически не меняется, она ведет себя как несжимаемая жидкость. Это свойство резины часто используется в экспериментальной практике.

Определим также относительное изменение объема при чистом сдвиге. Так как при чистом сдвиге 1 , 2 0 , 3 , то

1 2 0 .

E

Таким образом, относительное изменение объема при чистом сдвиге равно нулю.

Рассмотрим изменение удельной потенциальной энергии деформации в

теле.

Удельной потенциальной энергией деформации u называется величина потенциальной энергии деформации U, накопленной в единице объема тела V. Для линейного напряженного состояния:

u |

U |

|

1 |

|

N 2l |

|

1 |

|

1 |

|

N |

|

N |

|

1 |

|

1 |

|

|

1 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

V 2 |

|

EA Al 2 |

|

A A E 2 |

|

E 2 |

|

|||||||||||||

Используя принцип независимости действия сил, полученный результат можно обобщить на случай объемного напряженного состояния:

u 12 1 1 2 2 3 3 .

21

В случае площадок общего положения (не главных площадок) выражение для удельной потенциальной энергии приобретает вид:

|

u |

1 |

x x y y z z xy xy yz yz zx zx . |

|

||

|

|

|

||||

|

2 |

|

|

|

||

Предыдущее выражение можно преобразовать с помощью формул обоб- |

||||||

щенного закона Гука к виду: |

|

|

||||

u |

1 |

12 22 |

32 1 2 2 3 3 1 . |

(3.5) |

||

|

||||||

|

2E |

|

|

|||

Рассмотрим напряженное состояние чистого сдвига. Запишем выражение удельной потенциальной энергии деформации по площадкам чистого сдвига:

|

|

|

|

1 |

|

2 |

. |

|

|

||

|

|

|

|

|

u 2 |

2G |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

С другой стороны чистый сдвиг - это двухосное напряженное состояние с |

|||||||||||

главными напряжениями 1 ; 3 , поэтому можно записать u как |

|||||||||||

|

|

u |

1 |

2 2 |

2 2 1 . |

||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

2E |

|

E |

|||||

Очевидно, величина удельной потенциальной энергии деформации u не |

|||||||||||

должна зависеть от того, по каким площадкам она записана, поэтому |

|||||||||||

2 |

2 1 |

, откуда, как упоминалось ранее G |

E |

||||||||

2G |

|

|

|

. |

|||||||

E |

|

2 1 |

|||||||||

Таким образом, постоянные упругости материалов, характеризующие жесткость при растяжении и сдвиге и поперечную деформацию, являются зависимыми. Поэтому достаточно определить лабораторным путем при растяжении две характеристики упругости Е и , а третья G может быть вычислена аналитически.

3.4 Теории прочности

Теория прочности дает оценку прочности материала, находящегося в любом напряженном состоянии, по какому-либо решающему фактору (так называемому критерию прочности). За критерий прочности, как показывают многочисленные исследования, можно принимать напряжения, деформации или энергию деформации (полную энергию или энергию изменения формы). Введение критерия прочности позволяет сопоставить данное сложное напряженное состояние с простым, например, с одноосным растяжением и установить при этом такое эквивалентное (расчетное) напряжение экв, которое в обоих случаях дает одинаковый коэффициент запаса прочности.

Если в двух напряженных состояниях коэффициенты запаса равны, то они называются равноопасными. Для сравнения различных напряженных состояний за эталон (эквивалент) принято простое растяжение (сжатие) с главным на-

пряжением экв.

Эквивалентное напряжение экв - это такое напряжение, которое следует создать в растянутом образце, чтобы его напряженное состояние было равно-

22

опасно заданному напряженному состоянию. Условие прочности записывается

в виде экв [ ].

Теории прочности представляют собой гипотезы о критериях, определяющих условия перехода материала в предельное состояние.

Рассмотрим некоторые из теорий прочности, заметив предварительно, что общий ход решения задачи построения любой из этих теорий будет следующим.

1.Вводят определенную меру прочности в виде прочности при линейном напряженном состоянии - при осевом растяжении (сжатии) или при чистом сдвиге.

2.Выбирают критерий прочности (напряжение, деформацию или энергию деформации).

3.Устанавливают характеристики прочности для элемента тела в сложном напряженном состоянии и отдельно - для линейного напряженного состояния.

4.Составляя условие равнопрочности сложного и линейного напряженных состояний, получают расчетное уравнение прочности (условие прочности).

5.Проверяют полученное условие прочности на опытном материале.

Врезультате получения нового экспериментального материала приходят к новым критериям прочности или вводят в полученные условия ряд новых постоянных.

Заметим, что характер разрушения различных материалов зависит не только от свойств и строения материала, но и от формы образца, способа проведения испытаний, от характера нагружения (статическое, динамическое), от самого напряженного состояния, от начальных напряжений и т.д. Поэтому на первой ступени при разработке той или иной теории прочности приходится выделять лишь основные решающие факторы.

Опасное состояние как для пластичных материалов (момент появления больших остаточных деформаций), так и для хрупких (момент появления трещин) лежит на границе применения закона Гука (с известным, достаточным для практики, приближением). Это позволяет при всех дальнейших вычислениях, относящихся к проверкам прочности, пользоваться формулами, полученными при условии применимости закона Гука.

В настоящее время имеется несколько десятков различных теорий прочности, которые последовательно выдвигались в связи с новыми опытными данными, противоречащими некоторым теориям прочности, выдвинутым ранее. Основными теориями прочности принято считать следующие теории:

a) первая теория прочности (теория наибольших нормальных напряже-

ний).

Первая теория прочности предложена Ламе (1830 г.) и разработана Рэйкиным (1888 г.). Согласно этой теории, преимущественное влияние на прочность оказывает величина наибольшего нормального напряжения.

Предполагается, что нарушение прочности в общем случае сложного напряженного состояния наступит тогда, когда наибольшее нормальное напряжение станет равным опасному (предельному) напряжению при линейном напря-