- •«Политическое доверие» как символический источник социальных изменений в политических сетях

- •Литература

- •Политические партии как институт политической организации гражданского общества1 © Никоненко с.А.1

- •Социоландшафт ответа "президенту рф "

- •0% 10% 20% 30% 40% 50% 00% 70% 80% 90% 100%

- •Социоландшафт ответа "совету федерации рф "

- •Социоландшафт от beta"государст венной дум е рф"

- •0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

- •Политическая социализация как область бытия человека политического и.А. Щеглов

- •Литература

- •Political socialization as a sphere of being of homo politicus

- •Бедность и факторы, влияющие на социально-политическую активность населения Задачи исследования и общая характеристика опрашиваемых групп населения

- •Политические коммуникации как инструмент преобразования социально-политической действительности

- •Примечания

- •Политология

- •Гражданская и политическая активность населения как фактор реформирования политической системы россии (региональный аспект)

- •Civil and political activity of population as a factor of russian political system reform (regional aspect)

- •Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?» (%)

- •Политический рейтинг и социологический анализ массовых политических настроений

- •Особенности образов идеального и типичного политических лидеров в представлениях граждан с разной политической активностью м.В.Криворучко

- •Готовность (потенциальная активность) и участие (реальная активность) граждан в разных формах политической деятельности, %

- •Группы граждан, готовых и реально реализующих разную совокупность форм политического участия, %

- •Составляющие образа идеального и реального политика в представлениях граждан с потенциальным и реальным политическим участием, средние значения

- •Политическая культура и политическая сфера общества © Гончаров в.Н.1

- •К проблеме становления экософии © Дмитриева н.В.1

- •Литература

- •Феномен политического сознания в политической науке: типологический анализ © Мясоутов о.В.1

- •Влияние политических партий на молодежную политическую культуру в постсоветской россии © Крикунова в. А/

- •Политическое многообразие в условиях современной модернизации россии к.В. Старостенко

- •Категория «вред здоровью»: вопросы теории и практики о.Н. Филатова

- •Проблемы современного гуманитарного познания

- •Политическое гражданство и политическое участие *

- •A. A. Shevchenko political citizenshipand political participation

- •Политическая культура и политическая власть в эпоху глобализации

- •Размышления, сообщения, комментарии

- •А. Г. Анисимов*

- •Кризис политического мышления в постиндустриальном мире и россия

- •(Методологические заметки на полях политического дневника)

- •В поиске новой парадигмы развития политики: интеллектуальный вызов без ответа?

- •Понимание политической субъективизации в постиндустриальном коммуникативном обществе — базовая проблема реорганизации системы международных отношений.

- •Россия: ответный ход на глобальный вызов?

- •Влияние кризиса 2008-2010 гг. На жизнь респондентов

- •Высокостатусные 11

- •Влияние социального неравенства на политические предпочтения и политическую активность населения

- •Список литературы

- •Е.Ю. Мелешкина, о. А. Толпыгина

- •4. Проблемы формирования государства, нации и политического режима в программе лдпр

- •References (transliterated):

- •8 Вму, политические науки, № 5

- •Политические знания как явление политического сознания

- •Методология политического анализа

- •Политические поколения: различия и устойчивость политических взглядов

- •4.2. «Политический нигилизм» как модель политического поведения

- •«Political nihilism» as a model of political behaviour

Политические партии как институт политической организации гражданского общества1 © Никоненко с.А.1

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов

В статье автором анализируются основные теоретико-методологические основы изучения политических партий как института политической организации гражданского общества. Автор статьи на основе опубликованных в разное время исследований зарубежных и российских ученых прослеживает развитие основных идей и концепций, касающихся изучения гражданского общества. На основе исследований гражданского общества и партий, проводимых в разное время, автор приходит к выводу, что партии являются связующим звеном между государством и гражданами. Таким образом, обеспечивается целостность и устойчивость политической системы.

Исследование структурных элементов гражданского общества является актуальным для современного российского общества, ибо от их осмысления и понимания во многом зависит оценка зрелости гражданского общества, задач его практического развития (темпы, векторы формирования), степень готовности страны и ее населения участвовать в этом непростом процессе. Наибольшее значение и наибольшую остроту в дискуссиях о составе гражданского общества обрела ныне проблема его соотношения с политической жизнью, и особенно вопрос о месте политических партий в системе «государство - гражданское общество».

Общепризнанным является положение, что конкурентные политические партии являются одним из важнейших институтов демократических политических систем. Но одновременно политические партии включаются и в гражданское общество как наиболее его институционализированная часть, и их развитие часто рассматривается в качестве критерия развитая общественности, поскольку в различных моделях консолидированной демократии неизменно высока их роль. Например, Р. Даль, анализируя гражданскую активность в демократическом обществе, отмечает, что политические партии и общественные организации должны влиять на правительство путем участия в выборах и другими мирными способами [1]. Даль указывает о важной роли политических партий в функционировании гражданского общест

ва. По его мнению, «независимые ассоциации являются источником гражданской компетентности и информированного знания. Они представляют гражданам не только сведения, но и возможность веста дискуссии, устраивать обсуждение тех или иных вопросов и оттачивать свое политическое мастерство» [1, с. 75].

Политические партии имеют двоякую природу: они являются одновременно элементом гражданского общества и частью государственного механизма [2]. Партия своими корнями уходит в толщу гражданского общества, где зарождаются и оформляются групповые интересы, но при этом через свои руководящие инстанции врастает в механизм государственной власти, придает ей уникальное качество агента двусторонней связи гражданского общества и государства [2, с. 53].

Политическая партия служит своего рода мостом, каналом трансляции интересов гражданского общества к государству. Но помимо выполнения этой функции партии нацелены на достижение своих партийных интересов. Среди партийных интересов следует выделить - получение, удержание и осуществление власти посредством продвижения своих представителей на ключевые посты в государстве, опираясь на поддержку общества, полученную в открытом состязании с другими партиями в электоральном процессе. Здесь проявляется некоторое противоречие между политическими партиями и гражданским обществом, которое нивелируется в политической системе взаимной заинтересованностью и зависимостью политических партий, гражданского общества и государства.

Обмен интересами обусловлен тем, что во взаимоотношениях политических партий и гражданского общества политические партии заинтересованы в создании и укреплении социальной базы поддержки, выражающейся в формировании общественного мнения и устойчивых социальных связей. Гражданское общество, в свою очередь, заинтересовано в государственной поддержке гражданских инициатив через участие политических партий в деятельности государства.

Одним из ключевых понятий современной политической науки является понятие «гражданское общество», отражающее сложную и слабоизучен- ную сферу человеческого бытия.

Актуальность теоретических и практических аспектов этого понятия обусловлена очевидным повышением роли граждан и их добровольных объединений в сферах жизнедеятельности общества - экономической, политической, социальной, духовной. Свыше двух тысячелетий ученые изучают гражданское общество, анализируют его все более разносторонне и достоверно. Вбирая в себя различные общечеловеческие ценности, понятие «гражданское общество» приобретает все большую смысловую многовариантность [3]. Но уже сейчас можно выделить сферы, наличие которых гарантирует эффективное функционирование гражданского общества:

сфера общественной жизни, которая не регулируется политическими нормами и включает социальные классы, общественные организации, движения, ассоциации и т.д.;

сферы частной повседневной жизни, включающие в себя индивидуальные потребности и интересы личности, семью, вероисповедание и т.п.;

сферы экономической жизни, состоящей из частной и коллективной собственности, многоукладной экономики, регулируемой государством в интересах населения [4].

Анализ предпосылок высокого уровня экономики, демократии, социальной защищенности, духовной жизни в развитых странах показывает, что в основе их успехов - высокая активность граждан и их добровольных обществ и организаций, а также неформальных объединений, что достижимо только при достаточно развитом гражданском обществе [3].

В современной России интенсифицировались процессы повышения деловой активности граждан. Непрерывно в стране происходит укрепление имеющихся и создание новых многочисленных институтов гражданского общества, дальнейшее ограничение государственного вмешательства в экономическую, социальную и духовную жизнь граждан, сведение к минимуму непомерно разросшейся административно-хозяйственной функции государства, то есть развитие и совершенствование гражданского общества. В связи с этим значительно возрос интерес к изучению сущности, структуры, истории, условий, существования, проблематики и перспектив развития гражданского общества.

В современном исследовательском ракурсе стоят проблемы не теоретического, а практического характера взаимоотношений гражданского общества и политических институтов государства. Экспертное сообщество всё чаще пытается актуализировать теории Гоббса, Канта, Гегеля, Маркса и Энгельса и других к современным исследовательским трендам. Одним из актуальных трендов является исследование взаимоотношений между гражданским обществом и политическими партиями. Но рассматриваемый тренд был бы не полным без анализа теоретических подходов к изучению партий.

Чижов Д., исследуя политические партии в качестве элемента гражданского общества, пришел к выводу, что партию как институт политического участия граждан в значительной степени характеризует степень внутрипартийной демократии [2]. Эта категория является важнейшей при оценке эффективности механизма функционирования политических партий как института гражданского общества. Именно степенью ее присутствия определяется способность политической партии быть элементом представительной демократии.

От того, насколько внутренняя структура партийной организации позволяет прорываться импульсам общественных потребностей, выражающихся в позициях низовых партийных звеньев, зависит, в конечном счете, насколько та или иная политическая партия может воспроизводить и решать проблемы гражданского общества. По сути, внутренняя структура политической партии - это «редуктор общественного мнения», который перерабатывает и преобразовывает интересы тех или иных групп интересов, отражает состояние общественного сознания и в итоге определяет позиции и действия политической партии [2]. При этом эффективность осуществления этого процесса будет определяться тем, насколько к выработке партийных решений будут подключены рядовые члены партии, насколько коллегиально эти решения принимаются.

В противоположность Чижову, Л. Карапетян не рассматривает политические партии в качестве структурных элементов гражданского общества современной России [5]. Лидеры политических партий (особенно - «правых») и некоторых правозащитных организаций, с одной стороны, ратуют за создание гражданского общества, а с другой - бойкотируют процесс его становления [5]. Тем самым, независимо от их помыслов, они, по существу, отрицают необходимость представительства гражданского общества в социально-политической жизни страны. При этом основным аргументом является: сначала установим демократию, а потом можно говорить о гражданском обществе. Отрицая такой подход, Карапетян говорит о том, что историческим опытом доказано, что развитие демократии и становление гражданского общества - взаимообусловленные и взаимосвязанные процессы. Ведь основу демократических институтов составляют разные формы самоорганизации народа, входящих в структуру гражданского общества.

Карапетян подчеркивает, что «в отличие от политических партий с их вечной борьбой за власть, ближе к каждому человеку стоят многочисленные общественные объединения и организации. Именно они составляют основу гражданского общества. В определенном смысле их можно назвать социальными партиями и неправительственными организациями одновременно, которые в постоянном диалоге с властью решают вопросы жизнедеятельности каждого человека» [5]. В доказательство своих слов, Карапетян приводит слова известного ученого А. Аузана, «там, где есть способность разных сил прийти к договору о коллективных действиях, решается основная задача демократии. Демократия рождается из гражданского общества там, где есть самоорганизация разных» [5].

Карапетян видимо опирался в своих критических рассуждениях на исследования П. Мейра и Р. Каца [6]. В своей концепции «партии-картеля» Мейр и Кац пришли к выводу, что цель любой партии - это включение в систему власти, а достижение этой цели - логический итог процесса партийного строительства. Когда партии покоряют вершину властной иерархии - пост главы государства (правительства), становится возможным говорить о формировании в стране полноценной партийной системы.

Однако, Ю. Коргунюк в своём труде «Становление партийной системы в современной России» пишет о том, что концепция Мейра и Каца, утверждающая, что в последние десятилетия партии Западной Европы из части гражданского общества превратились в деталь государственной машины, упускает из виду, что само понятие партийной системы предполагает такой уровень развития партий, при котором именно они являются главными носителями и проводниками государственной политики [7]. Иными словами, в сложившейся партийной системе партии по определению являются составной частью в конструкции государства.

В свою очередь, С. Рубен утверждал, что современная партия, позиции которой укрепляются только по мере создания - прочной организационной структур есть неизбежный результат осуществления демократии широкими массами [8]. С дугой стороны, возникнув вне государства, они выполняют сегодня важные функции, более того, именно на них опирается государство и с ними связывает свое существование [8].

Партийная демократия не является идеальной формой демократии. Сама идея представительной демократии периодически подвергается сомнению. Партии подвергаются критике за разрастание партийного аппарата и его претензии на право говорить и действовать от имени партии и избирателей, за коррумпированность партийных чиновников, время от времени уличаемых в получении взяток. Указывается на разрыв между партийным руководством и рядовыми членами, которым часто отводится функция машины голосования. Партии обвиняют в сращивании с государством, в бюрократизации, догматизации идеологических и программных установок, в неспособности к самообновлению и других грехах [9]. В связи с ослаблением партийной приверженности избирателей начинают говорить о кризисе партий как института представительной демократии [8].

Реакцией открытого общества на недостатки партийной демократии стало возникновение альтернативных форм участия в лице многочисленных групп, выступающих с политическими инициативами. Такие группы возникают всякий раз, когда происходит сбой в функционировании парламентской демократии и принимаемые решения ущемляют чьи-то интересы. В США число комитетов политического действия перевалило за 4 тысячи. Движения гражданских инициатив в Германии и новые политические движения такого рода в других европейских странах оказывают, наряду с партиями, существенное влияние на формирование политической воли общества. Однако их деятельность носит обычно временный характер. Когда задача (проблема), вызвавшая к жизни движение, оказывается выполненной, оно утрачивает поддержку общественности.

На изменение роли партий в системе политических институтов открытого общества существенное влияние оказывают независимые СМИ, которые все больше берут на себя коммуникативную функцию в отношениях между государством и обществом, изначально являвшуюся прерогативой партии.

Новые тенденции в общественном развитии, равно как и конкуренция со стороны новых политических движений, заставляют партии постоянно эволюционировать - происходит переоценка идеологических ценностей и программных установок, совершенствуются организационные структуры, активизируется работа «мозговых» центров.

Партии становятся более гибкими, стремятся получить поддержку профсоюзов, женского, молодежного, кооперативного, экологического движений, расширить свою социальную базу. Под эгидой партий создаются различные внепартийные союзы, движения и клубы, расширяется сотрудничество со всевозможными неполитическими общественными объединениями.

Эволюция партий неизбежно ведет и к более терпимому отношению к инакомыслию в собственных рядах, предел которому устанавливают только основные программные цели. Некоторые партии по своей структуре превращаются по существу в федерацию фракций. Так, например. Австрийская народная партия (700 тысяч членов) включает Союз хозяев (крупные промышленники и аграрии), Союз рабочих и Крестьянский союз.

Таким образом, возникновение партий было ответом демократизирующегося общества на потребность в механизме политического участия. Хотя сегодня в процессе дальнейшей эволюции их влияние изменилось, в сознании широких слоев они продолжают оставаться важнейшим политическим институтом, гарантом сохранения демократии как основной ценности гражданского общества.

Формирование и деятельность политических партий является в настоящий момент одной из центральных проблем политического и социального развития России. Эта проблема имеет много аспектов, и в числе наиболее значимых из них - деятельность политических партий в качестве посредников между населением и государством.

Появление партий в общественной жизни было обусловлено самим развитием общества. И сегодня, при всех недостатках политических партий, как свидетельствует мировой опыт, они являются важным звеном в структуре гражданского общества. Будущее гражданского общества в России в немалой степени зависит от того, смогут ли партии быть современным игроком на политической арене, способные чутко и оперативно реагировать на происходящее в обществе. Главное для политических партий в настоящее время - стать адекватно реагировать на потребности развития российского общества и тем самым доказать свою жизнеспособность.

Список литературы:

Даль Р. О демократии / Пер. с англ. А.С. Богдановского. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 204 с.

Чижов Д.В. Российские политические партии: между гражданским обществом и государством. - М.: РОССПЭН, 2008. - 224 с.

Варывдин В.А. Гражданское общество // Социально-политический журнал. - 1992. - № 8. - С. 22-31.

Орлова И.В. Современное гражданское общество: возможность и действительность // Философия и общество. - 2007. - № 4. - С. 83-97.

Карапетян Л.М. Политические партии в судьбе России. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. - 266 с.

Katz R., Mair P. The Ascendancy of the Party in Public Office: Party Organizational Change in Twentieth Century Democracies // Political Parties: Old Concepts and New Challenges (Comparative Politics). - Oxford University Press, 2002. - P. 113-135.

Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. - М.: Фонд ИНДЕМ, 2007. - 544 с.

Рубен С.Д. Демократия и кризис партий // Латинская Америка. - 1995. - № 2. - С. 68-70.

Мухаметзянова Г.Р Открытое общество и политические партии // Государственная власть и местное самоуправление. - 2002. - № 3. - С. 37-42.

Нетрадиционные формы итогового контроля предпочитают, прежде всего, студенты, которым свойственна интраверсия, повышенная тревожность, увлеченность предметом, желание использовать полученные знания на практике, интерес к преподавателю. Замена установки «запомнить и пересказать» на установку «решить проблему, опираясь на учебный материал», привлекательна для многие студентов, хотя всегда есть такие, для которых приемлем только традиционный вариант. Выбор вариантов контроля позволяет считаться с индивидуальными особенностями студентов.

Совместное обсуждение заранее продуманной информации, как правило, оставляет у студентов чувство удовлетворения.

Для реализации положительного потенциала нетрадиционных форм контроля необходима соответствующая методическая работа. Нетрадиционные формы контроля требуют дополнительных консультаций, методических указаний и т.д. Усилия преподавателя оправдываются повышением мотивации изучения предмета, более глубоким освоение его студентами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

www.charko. narod. ru.

Новожилова Н.Н. «Разнообразие форм итогового контроля как средство гуманизации вузовской среды» Пермский университет, 2004.

Попо Ю.В., Подлеснов В.Н. и др. «Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технология обучения. - М. Д 999. - С.25-26 (НИИВО: Вып.9).

А.В. Алексеева, А.В. Рачипа

ТТИ ЮФУ в г. Таганроге e-mail:ann@tsure.ru

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ЕГО ХАРАКТЕР В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Человеческий капитал - главное богатство в современном мире!

С.М. Миронов

В рамках исследования политических процессов современная политическая наука определяет в качестве важнейшей тему политического доверия, то есть доверия по отношению к институтам государственной власти. Приведем следующее определение: «Доверие (в политической сфере) - уверенность большей или значительной части общества, человека в добросовестности, искренности политиков, правильности проводимой политики» [1]. Следует отметить, что доверие - это основанное на эмоциях отношение людей к политическим институтам и правителям, проявляющееся в поддержке их и возникающее в результате соответствия деятельности власти интересам граждан. «В случае такой «специфической обоснованности» (Т. Парсонс) политических взаимодействий публичные институты становятся частью личной рефлексии об окружающем, а власть приобретает ресурс доверия» [2]. Известно, что: «исторически семантической основой концепта легитимность выступает понятие авторитета (auctoritas) и доверия (credulitas, trust), так как наделение публичным авторитетом как специфическим политическим ресурсом и обеспечивает легитимный («доверительный») характер политических отношений» [3].

В плане данного исследования нас интересует именно политическое доверие, оказываемое кому-либо, кто осуществляет власть. Главным же выражением такого рода доверительной преданности» становится латинское слово fides (первичное значение «доверие, правдоподобие») и этимологически связанная с ним группа слов [4]. Мы знаем, что термин «легитимность» используется как синоним легального, а понятие «доверие» соотносится, прежде всего, с моральной сферой, а моральные нормы ориентированы на категории добра, чести, долга, совести, достоинства. Кроме того, доверие - это нравственная категория, оно является основой, как известно взаимопомощи и сотрудничества. Эти категории являются критериями оценки поведения людей во всех сферах жизнедеятельности и в частности в политическом участии. Свойство морали - ее способность незримо проникать в самые различные социальные отношения, применять к ним нравственные оценки, ориентации, императивы - подчеркивается многими исследователями проблем этики [5]. Для уяснения категории доверия полезным представляется обращение к наследию мировой политической мысли. Этот феномен зародился еще в тот период, когда возникли идеи демократии и свободы. Прежде всего - это Афины, где в VI - V вв. до н.э. была осуществлена демократия. В этот период истории мыслители уже задумываются над проблемой политического участия граждан, рассматривая его как добродетель. Аристотель подчеркнул политическую сущность человека, утверждая, что она в его политических свойствах. Вопросы политики Аристотель затрагивает в своём произведении «Этика». Политика в понимании мыслителя, должна играть, прежде всего, нравственно-воспитательную роль. Исследователь творчества Аристотеля А.Н. Чанышев пишет так: «Сущность политики Аристотель раскрывает через ее цель, а она, по мнению философа, самая высокая - воспитательная и состоит в том, чтобы придать гражданам хорошие качества и сделать их людьми, поступающими прекрасно. Иначе говоря, цель политики - благо» [6]. Согласно Аристотелю, политическая справедливость возможна лишь между свободными и равными людьми, принадлежащими к одному сообществу, и имеет целью их самоудовлетворенность, а политическая власть исходит из отношений свободы и равенства, отличаясь от господской власти над рабами. «Древние греки, - писал Г. Еллинек, - в соответствии с их взглядом на государство усматривали в социальных добродетелях граждан самую прочную гарантию процветания государства, да и вообще этика так тесно связана у них с государством, что Аристотель всецело подчинил ее более широкому понятию политики» [7].

Весьма значительными являлись идеи древнеримского философа и политического деятеля Цицерона (106 - 43 до н.э.). В его обширном творчестве значительное внимание уделено проблемам государства и права, а также восхвалению добродетелей истинного государственного деятеля и идеального гражданина. Цицерон создал образ идеального гражданина, написав трактат «Об обязанностях». Обязанности идеального гражданина, согласно мыслителю, обусловлены необходимостью следования таким добродетелям, как познание истины, справедливость, величие духа и благопристойность. Гражданин не только не должен сам вредить другим, нарушать чужую собственность или совершать иные несправедливости, но, кроме того, обязан оказывать помощь потерпевшим несправедливость и трудиться для общего блага. Цицерон говорит о пронизанности обязанностями всех сторон римской действительности: «Рассматривая различные ступени общности людей - семейную, родственную, дружескую - Цицерон более склоняется к мысли о том, что наиболее существенны связи человека с государством, поскольку они охватывают собой все остальные ступени общности» [8]. Цицерон восхвалял правовую и политическую активность граждан, считая для мудрого важнейшей обязанностью, вытекающей из справедливости, является участие в политических событиях своего времени. Таким образом, мы видим, что в трудах древнегреческих и древнеримских мыслителей исследовались и анализировались такие понятия как: политическая активность, политическая справедливость, идеальный гражданин, его обязанности, политически активный человек, добродетель истинного государственного деятеля.

В миропонимании Возрождения считалось, что судьба человека должна предопределяться не его знатностью, происхождением или званием, а исключительно его личной доблестью, активностью. Но главным для данных рассуждений является то, что приобрел актуальность тезис о том, что одно из главных слагаемых достоинства индивида - гражданственность, служение общему благу. Обращение к идее личностного индивидуализма в эпоху Возрождения, несомненно, может представлять сегодня интерес, так как зрелый гражданин начинается с развитого самосознания, возникающего из индивидуальных начал личности, а развивать их, как известно, можно в первую очередь усилиями самой личности, ее стремлением к самосовершенствованию.

Одним из первых, кто откликнулся на политику как самостоятельную сферу общества, был Итальянский мыслитель и политический деятель Н. Макиавелли (1469 - 1527). Н Макиавелли различал понятия «общество» и «государство». Государство он рассматривал как политическую форму организации общества. Одно из самых значительных его произведений - это трактат «Государь», в котором он представляет нам человека «политики» способного на активные и значительные, направленные на блага государства действия. В главе IX «О гражданском единовластии» Макиавелли рассуждает о власти государя в переходный период. Мы обращаемся к данному совету, поскольку Макиавелли задается очень важным вопросом: что необходимо предпринять, чтобы граждане верили власти, другими словами доверяли ей. Несколько советов посвящены тому, как надлежит поступать государю, чтобы его почитали, т. е. какими действиями он способен снискать уважение народа и его доверие? Одно из самых надежных средств: успех в военных предприятиях. Что же еще необходимо государю, если он озабочен своим образом в глазах подданных? Ему необходимо покровительствовать одаренным людям, почитать тех, кто отличается в ремесле или искусстве. Государю рекомендуется поддерживать профессиональные объединения горожан - цеха и трибы, защищать собственность и торговлю.

Идеи взаимодействия политики и морали получили новое развитие в раннебуржуазных государственно-правовых концепциях. Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др. - выдвинули свое видение власти, основанное на моральном авторитете естественного права. Так Дж. Локк писал: «Политическая власть - это та власть, которую каждый человек, обладая ею в естественном состоянии, передал в руки общества и тем самым правителям, которых общество поставило над собой с выраженным им молчаливым доверием, что эта власть будут употреблена на благо членов общества и на сохранение их собственности» [9]. Политикоправовые доктрины XVII-XVIII вв. делали упор на нравственность государственной власти и на идею свободы человека как основного естественного неотчуждаемого права. Приведем также и позицию немецкого философа Гегеля. Отмечая особенности права и морали как абстрактных форм свободы, Гегель переводит их в сферу реального бытия нравственности, выступающей «носителем» правового, государственного и морального, которые не могут существовать сами по себе [10].

Приведем социологическую идею, которая проходит через творчество Э. Дюркгейма - это идея общественной солидарности. Дюркгейм подчеркивает, что важно придать коллективному сознанию достаточный авторитет и достаточно широкое содержание. Понятие коллективного сознания является источником отношения доверия между гражданами и властью. Понимание доверия мы находим также в положении М. Вебера о легитимности. В своей работе «Политика как призвание и профессия» М. Вебер обратил внимание на легитимность как особый ресурс властвования, а одним из критериев, используемых им при классификации видов власти выступает уровень доверия населения к органам власти. Политические преобразования, проводимые государством и деятельность политиков должны опираться на массовую поддержку граждан, на их доверие. Ориентация на демократию, правовое государство должны получить нравственную опору в обществе. Мыслитель А. Токвиль писал об этом следующее: «царства свободы нельзя достичь без господства нравственности» [11].

Зависимость процессов демократического развития от нравственных факторов была выявлена русским философом и юристом П. Новгородцевым. В статье «Демократия на распутье» он подчеркивал, что для достижения демократии нужен народ, созревший «до управления самим собой, сознающий свои права и уважающий чужие, понимающий свои обязанности и способный к самоограничению. Такая высота политического сознания не дается сразу, она приобретается долгим и суровым опытом жизни. И чем сложнее и выше задачи, которые ставятся перед государством, тем более требуется для этого политическая зрелость народа, содействие лучших сторон человеческой природы и напряжение всех нравственных сил» [12].

В настоящее время для России характерно неактивное политическое участие граждан - факт, фиксируемый социологическими исследованиями. К числу глубинных причин, обуславливающих это отчуждение, относится социальный раскол, сохраняющийся в российском обществе. Разделение России на две части, в каждой из которых свои «правила игры», своя мораль и свои ценности - как отмечает академик РАН Т.И. Заславская - совершившийся факт [13]. В связи с этим большие ожидания возлагаются на сильное государство, а значительная часть общества ждет авторитарную государственную власть, т.к. с этой властью народ связывает восстановление порядка и безопасности, обеспечение защиты. Следует привести следующую мысль: «Определяя обстановку в современном мире, можно сказать, что чем богаче и свободнее становится человек, тем сильнее возрастает внешняя угроза и тем больше он нуждается в защите, которая способна защитить от этой внешней угрозы как внутри самого государства, так и на уровне межгосударственных перемещений. Таким образом, формируется потребность в новом типе властных отношений, а именно отношений между ведущими и ведомыми» [14]. В связи с этим, одна из главных политических задач власти на ближайшее время - установление доверия между властью и электоратом. Один из современных теоретиков политики П. Бурдье назвал политическое доверие политическим капиталом. «Если политический капитал превышает необходимый минимум, система институтов, обеспечивающая действенность государственной машины, может осуществлять свои функции. Если доверие падает ниже критического уровня, механизмы общественного управления и регулирования пробуксовывают, их способность принимать действенные управленческие решения минимизируется [15]. Интересно привести высказывание о доверии Л. Д. Троцкого в его труде «Преступления Сталина»: «Я не требую доверия. Слепое доверие в политике преступно. Слепого доверия требуют тоталитарные режимы с непогрешимым «вождем» во главе: все равно, идет ли дело о фашисте Гитлере или о бывшем большевике Сталине. Я не требую доверия! Я предлагаю проверку. Путь проверки очень прост. Надо создать следственную комиссию. Надо делегировать в нее авторитетных и безупречных представителей рабочего движения, научной мысли, юриспруденции, литературы и искусства» [16]. Современный американский философ Ф. Фукуяма в своей работе «Доверие» пишет, что фундамент, на котором строятся современный капитализм, его экономика и управление, это институт доверия. Накапливаются такие отношения столетиями, а утрачиваются мгновенно. Можно привести такой пример. Кризис 17 августа 1998 г. Он был вызван обвалом государственных ценных бумаг и государство переложило ответственность за свои ошибки на коммерческие банки, а те в свою очередь - на население. В итоге люди потеряли свои сбережения - о каком политическом доверии могла идти речь? Теперь следующий пример: монетизация льгот - она настолько подорвала доверие к власти многих социальных групп - пенсионеров, инвалидов, военных и др., что даже после «корректировки» прежнее доверие к власти, видимо восстановить будем достаточно сложно. Можно привести следующее соображение: «Недоверие к власти определяется, прежде всего, противоречием между универсальными ценностями политических идеологий («общее благо», «свобода», «равенство», «справедливость» и т. п.) и частными, эгоистическими, своекорыстными интересами политических элит, слоев и классов [17].

В последнее время проводятся социально-политические исследования политического доверия населения, так как процесс отторжения граждан от влияния на общественно-политические процессы имеет место в нашей стране, а проблема роста недоверия стала одной из ключевых проблем общественно-политического развития. Приведем некоторые полученные выводы исследований института социальнополитических исследований РАН [18]. По результатам этих исследований, начиная с 2000 г., имеет место резкий рост доверия к институту президентству, а также рост доверия к Правительству. Что же касается Государственной Думы, то отношение к ней практически не менялось: ни в условиях, когда она была реальной оппозицией Президенту, ни сегодня, когда Государственная Дума конструктивно сотрудничает с нынешней властью. Также по данным РАН следует, что позиция наиболее образованных респондентов - аспирантов и людей, имеющих ученую степень. Они демонстрируют больший скепсис, чем другие респонденты, в отношении к исполнительной власти.

Под руководством д.с.н. А.В. Рачипы был разработан метод зондирования общественного мнения, отличающийся фундаментальностью и уникальностью от имеющихся на данный момент в социологии, который позволил проанализировать состояние политического доверия населения города Таганрога - среднего города России. В этом исследовании количество опрошенных респондентов составило 2220. Доверие населения провинциального города к власти - это одна из актуальных проблем, так как большинство населения страны проживает в средних городах. Именно поэтому это отношение является, по сути, полной картиной, отражающей данную проблему.

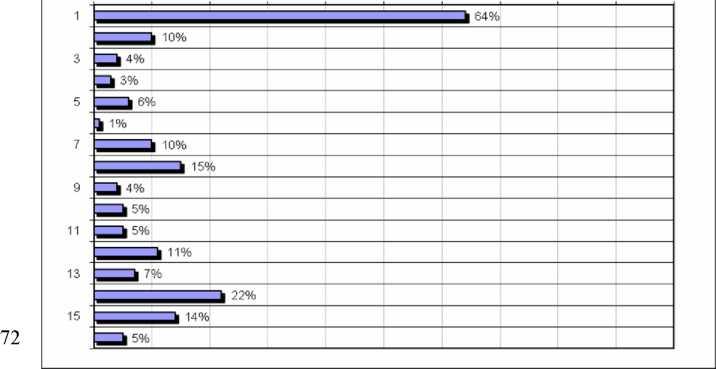

В общем, на вопрос жителям Таганрога «Кому вы доверяете» было получено, что 64% опрошенных доверяют Президенту РФ, а остальным органам власти доверие весьма незначительно, что очевидно из приведенных в таблице 1 и диаграмме распределения ответов данных.

Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС "КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ?”

В ГРУППЕ "ТАГАНРОЖЦЫ" кол-во опрошенных 2220

|

№ |

ОТВЕТЫ |

% |

|

1 |

Президенту РФ |

64% |

|

2 |

Правительству РФ |

10% |

|

3 |

Совету Федерации РФ |

4% |

|

4 |

Государственной Думе РФ |

3% |

|

5 |

местной власти |

6% |

|

6 |

партиям и политическим объединениям |

1% |

|

7 |

СМИ |

10% |

|

8 |

вооружённым силам |

15% |

|

9 |

религиозным организациям |

4% |

|

10 |

профсоюзам |

5% |

|

11 |

органам охраны правопорядка |

5% |

|

12 |

органам Госбезопасности |

11% |

|

13 |

банкам и финансовым институтам |

7% |

|

14 |

образовательным учреждениям |

22% |

|

15 |

научным организациям |

14% |

|

16 |

органам здравоохранения |

5% |

ДИАГРАММА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ

0%

10% 20% 30% 40% 60% 60% 70% 80% 90% 100%

Из нее мы видим, что, например, Государственной Думе РФ доверяют всего 3% опрошенных.

Кроме того, данные, полученные в результате работы с респондентами были обработаны по критерию Сфера занятости. Здесь были получены конкретные результаты, которые представляют несомненный интерес. Как видно из таблицы 2 и социоландшафта ответа «Президенту РФ» пенсионеры доверяют президенту РФ практически полным составом - 81 % респондентов, на втором месте по доверию - работники транспорта - 70% опрошенных, на третьем же месте - офисные работники - 66% опрошенных, а менее всех Президенту РФ доверяют военнослужащие - всего 28% опрошенных. Именно они демонстрируют больший скепсис, чем другие респонденты в отношении к этой власти.

Таблица 2. ДОЛИ (в %) ОТВЕТИВШИХ "ПРЕЗИДЕНТУ РФ "

НА ВОПРОС "КОМУ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ?"

В ГРУППАХ, ВЫДЕЛЕННЫХ

ПО КРИТЕРИЮ Сфера занятости

|

№ |

ГРУППЫ |

% |

|

1 |

работник правоохранительных органов |

60% |

|

2 |

военнослужащий |

28% |

|

3 |

гос., муниципальный служащий |

65% |

|

4 |

учитель, преподаватель |

64% |

|

5 |

офисный работник |

66% |

|

6 |

предприниматель |

51% |

|

7 |

инженер |

56% |

|

8 |

рабочий |

52% |

|

9 |

продавец, реализатор |

63% |

|

10 |

работник транспорта |

70% |

|

11 |

медицинский работник |

61% |

|

12 |

студент |

57% |

|

13 |

безработный |

59% |

|

14 |

пенсионер |

81% |