- •4. Отличие перевода от совмещения

- •1. Нормальная продолжительность рабочего времени (ст. 91 ТК РФ)

- •2. Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92, 271 ТК РФ)

- •3. Неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ).

- •4. Сверхурочная работа (ст. 99, 152 ТК РФ).

- •5. Работа в праздничные и выходные дни (ст. 113, 153 ТК РФ).

- •7. Совместительство (Регулируется главой 44 ТК РФ. Кроме того все еще действует Постановление Госкомтруда СССР от 9 марта 1989 г. № 81/604-К-3/6-84 «Об утверждении Положения об условиях работы по совместительству» ).

- •1. Перерывы в течение рабочего дня (смены) (ст. 108 ТК РФ)

- •По общему правилу работа в выходные запрещается. Законом (ст. 113 ТК РФ) установлен исчерпывающий перечень случаев, которые могут служить основанием для привлечения работников к работе в выходные дни.

- •4. Нерабочие праздничные дни (ст. 112 ТК РФ)

- •Гарантии и компенсации работникам, получающим послевузовское образование.

301

На основании приказа бухгалтер оформляет записку-расчет о предоставлении работнику отпуска. В соответствии со ст. 173—176 ТК РФ учебный отпуск оплачивают исходя из средней заработной платы сотрудника. Порядок расчета учебных отпускных не отличается от расчета отпускных обычных. Размер среднего заработка определяют в соответствии с ст. 139 Трудового кодекса и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.

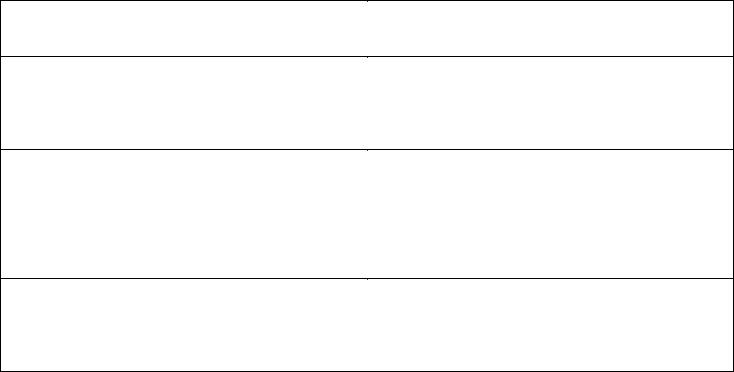

Средний дневной заработок для оплаты отпускных определяется по следующей

формуле: |

|

|

|

|

Сумма выплат |

|

|

|

|

работнику в |

: 12 мес. |

: 29,4 = |

Средний дневной |

|

расчетном |

заработок |

|||

|

|

периоде

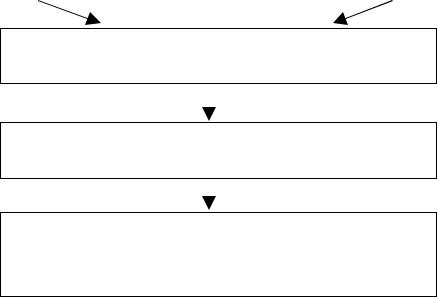

Сумму отпускных рассчитывают следующим образом: |

|

||||

Средний |

|

Количество |

|

Сумма |

|

дневной |

х |

= |

|||

дней отпуска |

отпускных |

||||

заработок |

|

|

|||

|

|

|

|

||

Согласно ст. 136 ТК РФ оплатить учебный отпуск следует не позднее чем за три дня до его начала. Нередко возникают вопросы по поводу того, как оплачивать отпуск, если работник уходит, например, на четыре месяца: выдавать всю сумму отпускных сразу или выплачивать частями ежемесячно в течение отпуска? В Трудовом кодексе не предусмотрено особых правил оплаты длительных учебных отпусков. Поэтому необходимо выплатить всю сумму не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска.

За нарушение сроков выплаты отпускных ст. 236 Трудового кодекса предусмотрена материальная ответственность. В этом случае работодатель обязан выплатить отпускные с уплатой процентов. Размер процентов должен быть не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Проценты начисляются со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При этом не имеет значения, виноват в задержке выплаты работодатель или нет.

Сведения об учебном отпуске следует внести в личную карточку работника. Для этого в карточке предусмотрен специальный раздел VIII «Отпуск». Аналогичную информацию необходимо отразить в лицевом счете работника.

В табеле учета рабочего времени в период учебного отпуска сотрудника нужно сделать отметку «У» при оплачиваемом отпуске или «УД» при неоплачиваемом.

Гарантии и компенсации работникам, получающим послевузовское образование.

Послевузовское образование не является определенным уровнем высшего образования и повышением квалификации. Положения статей Трудового кодекса, регулирующих предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, в том числе направляемым работодателями на повышение квалификации или профессиональную переподготовку, не могут быть применены к сотрудникам, совмещающим работу с получением послевузовского образования. В

302

Кодексе эти вопросы не урегулированы. Поэтому для выяснения возможности предоставления льгот работнику в связи с получением им послевузовского образования следует обращаться к нормам специального законодательства, регулирующего данную сферу правоотношений. В данном случае необходимо обращаться к Федеральному закону от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».

Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам возможность повышения уровня образования, научной и (или) педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования и может быть получено

васпирантуре, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, создаваемых в ВУЗах и научных организациях, имеющих соответствующие лицензии и государственную аккредитацию. Эта норма нашла отражение в разделе I Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (утверждено Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814). При этом Положение уточняет, что система послевузовского профессионального образования является частью системы многоуровневого высшего образования (а не одним из уровней высшего образования), что докторантура (аспирантура, адъюнктура) могут быть созданы только в ВУЗах, имеющих государственную аккредитацию, и что организационно-правовая форма ВУЗа (научного учреждения) не имеет значения, важно наличие соответствующих лицензий.

Послевузовское образование не является определенным уровнем высшего образования и повышением квалификации. Положения статей Трудового кодекса, регулирующих предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, в том числе направляемым работодателями на повышение квалификации или профессиональную переподготовку, не могут быть применены к сотрудникам, совмещающим работу с получением послевузовского образования. В Кодексе эти вопросы не урегулированы. Поэтому для выяснения возможности предоставления льгот работнику в связи с получением им послевузовского образования следует обращаться к нормам специального законодательства, регулирующего данную сферу правоотношений.

Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам возможность повышения уровня образования, научной и (или) педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования и может быть получено

васпирантуре, ординатуре, адъюнктуре и докторантуре, создаваемых в ВУЗах и научных организациях, имеющих соответствующие лицензии и государственную аккредитацию. Эта норма нашла отражение в разделе I Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (утверждено Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814). При этом Положение уточняет, что система послевузовского профессионального образования является частью системы многоуровневого высшего образования (а не одним из уровней высшего образования), что докторантура (аспирантура, адъюнктура) могут быть созданы только в

303

ВУЗах, имеющих государственную аккредитацию, и что организационно-правовая форма ВУЗа (научного учреждения) не имеет значения, важно наличие соответствующих лицензий.

Федеральным законом от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» определены дополнительные гарантии и компенсации лицам, поступающим в аспирантуру, аспирантам, соискателям и докторантам.

Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет. Обучение в докторантуре возможно либо по очной форме, либо в форме соискательства.

Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование и обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам. Срок обучения в очной аспирантуре не должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре — четырех лет.

Адъюнктом является военнослужащий, имеющий высшее профессиональное образование, обучающийся в адъюнктуре и подготавливающий диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, прикрепленное к организации или учреждению, которые имеют аспирантуру (адъюнктуру) и (или) докторантуру, и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре (адъюнктуре), либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук. Прикрепление соискателей для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок не более двух лет; для подготовки кандидатской диссертации — не более трех лет. Прикрепление соискателей для подготовки докторской диссертации может проводиться на срок не более четырех лет. Соискательство является формой работы над диссертациями специалистов, прикрепленных к ВУЗам или научным учреждениям, организациям без зачисления в докторантуру, аспирантуру, адъюнктуру.

В статье 19 названного закона перечислены следующие гарантии и компенсации: а) Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру,

предоставляются отпуска продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней заработной платы по месту работы.

Для предоставления указанного отпуска требуется документ-основание. Законодательством не предусмотрена форма такого документа. Однако им может быть справка ВУЗа о допуске лица к вступительным испытаниям в аспирантуру с указанием сроков их проведения.

б) Аспирантам:

Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за счет средств бюджета, обеспечиваются государственными стипендиями и пользуются ежегодно каникулами продолжительностью два месяца.

304

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней заработной платы. На основании какого документа предоставлять учебный отпуск аспиранту, законодательство ответа не дает. Формы справки-вызова, предусмотренные для получающих среднее (высшее) профессиональное образование в данном случае не могут быть применены. При оформлении приказа о предоставлении такого отпуска достаточным основанием будет ссылка на ч. 7 ст. 19 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и п. 65 Положения о подготовке научнопедагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, а также на документ, подтверждающий факт зачисления и (или) обучения в аспирантуре. Это может быть копия приказа ректора ВУЗа или руководителя научного учреждения о зачислении работника в аспирантуру. Поскольку законом предусмотрена возможность отчисления из аспирантуры, то можно потребовать от работника справку из ВУЗа или учреждения, подтверждающую обучение

васпирантуре.

Кежегодному дополнительному отпуску аспиранта добавляется время, затраченное на проезд от места работы до места нахождения аспирантуры и обратно с сохранением средней заработной платы. Указанный проезд оплачивает организацияработодатель. Так как аспирантам-заочникам, обучающимся вне места проживания аспиранта, время проезда к учебному заведению (научной организации) включается в период предоставляемого ежегодного дополнительного отпуска, то, соответственно, время проезда будет подтверждаться транспортными документами.

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право соответственно на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере пятидесяти процентов получаемой заработной платы, но не ниже 100 рублей. Организация-работодатель вправе предоставлять аспирантам по их желанию на четвертом году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы.

Аспирантам, обучающимся в аспирантуре по заочной форме обучения, предоставляются места в общежитии на период сдачи экзаменов и выполнения работ по диссертации.

в) Докторантам:

Докторантам выплачиваются государственные стипендии и предоставляются ежегодные каникулы продолжительностью два месяца.

За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они имели до поступления в докторантуру (права на получение жилой площади, на присвоение ученого звания и другие права), а также право на возвращение на прежние места работы.

г) Аспирантам и докторантам также предоставляются следующие гарантии:

Для приобретения научной литературы каждому аспиранту и докторанту, обучающемуся за счет средств федерального бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий.

Для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или

305

доктора наук работникам предприятий, учреждений и организаций по месту работы предоставляются отпуска с сохранением заработной платы продолжительностью соответственно три или шесть месяцев в порядке, установленном положениями об аспирантах, докторантах и соискателях. Данный отпуск предоставляется по месту работы лицам, сочетающим основную работу с научной деятельностью, по рекомендации ученого совета ВУЗа или научно-технического совета научного учреждения, организации с учетом актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности завершения диссертации за время отпуска, с указанием времени и срока его предоставления. Таким образом, как и в случае с аспирантами, основанием для предоставления отпуска будет выписка из протокола или решения кафедры ВУЗа, лаборатории научного учреждения, ученого совета ВУЗа или кафедры и т. п. с указанием объема выполненной работы, темы исследования, шифра темы, времени и срока предоставления отпуска. Получение соискателем такой выписки и будет являться рекомендацией ученого совета, научно-технического совета. Поэтому при оформлении приказа о предоставлении отпуска сотруднику нужно будет указать в качестве основания норму закона, а в качестве документа-основания — заявление работника и реквизиты документа вуза или научного учреждения.

д) Соискателям:

Соискатели, работающие над диссертациями на соискание ученой степени доктора наук и имеющие значительные научные результаты по актуальным социальноэкономическим проблемам или приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований, могут быть переведены на должности научных работников на срок до двух лет для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук. За соискателями, переведенными на должности научных работников, сохраняются получаемые ими должностные оклады и право на возвращение на прежние места работы.

Несмотря на то что в специальном законодательстве не оговорена возможность присоединения по соглашению с работодателем ежегодного дополнительного отпуска работнику, обучающемуся в аспирантуре, к ежегодному основному отпуску, такое присоединение не будет противоречить трудовому законодательству, в том числе и без учета имеющегося у работника стажа, необходимого для предоставления ежегодного основного отпуска.

Модуль 5. Институты дисциплинарной ответственности, материальной ответственности, охраны труда

Тема 5.1. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Цель: расширить и закрепить знания студентов о правовом регулировании отношений в области поддержания трудовой дисциплины

Задачи:

1. Сформулировать понятие дисциплины труда.

306

2.Рассмотреть особенности правового регулирования внутреннего трудового распорядка.

3.Рассмотреть порядок применения мер поощрения за успехи в труде.

4.Изучить особенности дисциплинарной ответственности работников.

5.Изучить требования трудового законодательства к порядку применения к работникам дисциплинарных взысканий

План:

6.Понятие и значение дисциплины труда, методы её обеспечения.

7.Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.

8.Меры поощрения за успехи в труде: виды, основания и порядок применения.

9.Дисциплинарная ответственность работников и её виды.

10.Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.

1. Понятие и значение дисциплины труда, методы её обеспечения

Понятие дисциплины труда представлено в ст. 189 ТК РФ:

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Другими словами, дисциплина труда — это система мероприятий и средств по установлению, соблюдению и обеспечению внутреннего трудового распорядка организации.

Понятие дисциплина труда следует отличать от понятий «технологическая дисциплина» и «производственная дисциплина».

Технологическая дисциплина работников – это часть их дисциплины труда и заключается она в соблюдении технических правил на производстве.

Производственная дисциплина означает порядок на производстве. По своему содержанию она охватывает дисциплину труда и выходит за ее пределы. Помимо трудовой, в производственную дисциплину входят обеспечение четкой и ритмичной работы организации, обеспечение работающих сырьем, инструментами, материалами, работой без простоев и т. д. Работники несут ответственность за соблюдение не всей производственной дисциплины, а только ее части, состоящей в выполнении их трудовых обязанностей. Работодатель же несет ответственность за обеспечение производственной дисциплины в полном объеме.

Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

Значение дисциплины труда исключительно велико для высокопроизводительного совместного труда, для порядка на производстве. Конкретно это выражается в том, что дисциплина труда:

307

1.позволяет каждому работнику трудиться с полной отдачей. Это благотворно действует на проявление инициативы в труде, когда работник уверен в трудовой дисциплине не только своей, но и всего коллектива;

2.обеспечивает высокопроизводительный труд каждого конкретного работника и всего коллектива работников;

3.способствует работе без брака, повышению качества продукции, услуг данного производства;

4.способствует порядку на производстве, выполнению всеми работниками и производственными участками возложенных на них работодателем, администрацией заданий.

Методы обеспечения дисциплины труда. Содержание ряда статей Трудового

кодекса РФ дает основание для выделения следующих методов обеспечения дисциплины труда:

1.создание необходимых организационных и экономических условий для нормальной работы. Работодатель обязан четко выполнять возложенные на него трудовым законодательством обязанности по соблюдению трудовой дисциплины. При таком положении не будет оснований для нарушений трудовой дисциплины. На производствах, где отсутствуют нормальные условия труда из-за нехватки материалов, энергоносителей и др., часты простои, работники направляются в вынужденные длительные отпуска, значительно снижается и уровень дисциплины труда. В то же время угроза безработицы заставляет работника больше дорожить своим рабочим местом, соблюдать трудовую дисциплину. В этих двух противоположных тенденциях обеспечения фактического уровня дисциплины труда, к сожалению, преобладает первая, когда не обеспечиваются нормальные условия труда;

2.метод сознательного отношения к труду. Абсолютное большинство работников понимает необходимость дисциплины совместного труда и добровольно ее соблюдает, зная, что это его обязанность по трудовому договору;

3.метод убеждения, воспитания, поощрения за добросовестный труд, успехи в труде.

4.метод принуждения. Он используется по отношению к отдельным недобросовестным работникам и выражается в применении к нарушителям трудовой дисциплины мер дисциплинарного и общественного воздействия.

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка

Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка осуществляется на основе гл. 29 и 30 ТК РФ (ст. 189-195).

Правила внутреннего трудового распорядка организации — локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности, ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые

308

к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации (ст. 189 ТК РФ).

Всоответствии с действующим Трудовым кодексом РФ Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. В соответствии с ранее действовавшим КЗоТ правила утверждались общим собранием трудового коллектива.

Работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка при приеме его на работу (ст. 68 ТК РФ). Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доступны для ознакомления работников.

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, утверждаемые Президентом РФ или Правительством РФ в соответствии с федеральными законами. Уставы и положения о дисциплине действуют в тех отраслях (сферах деятельности), где строгое соблюдение трудовой дисциплины имеет особенно важное значение в силу того, что ее нарушение может повлечь за собой крайне тяжелые последствия.

Внастоящее время действуют уставы и положения о дисциплине:

∙Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации (утвержден Указом Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396);

∙Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. N 621);

∙Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии (утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 июля 1998 г. N 744);

∙Устав о дисциплине работников морского транспорта и др.

На практике достаточно часто уставы и положения утверждали федеральные

органы исполнительной власти. В этом случае подобные нормативные акты можно рассматривать как спорные, исходя из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусматривающей, что права гражданина могут быть ограничены только по основаниям, предусмотренным федеральным законом.

3. Меры поощрения за успехи в труде: виды, основания и порядок применения

Поощрение за труд — это публичное признание заслуг работника, его успехов в работе в форме применения к нему мер поощрения.

Основанием для применения к работнику мер поощрения является его добросовестный эффективный труд, т.е. безупречное выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительная добросовестная работа, а также другие достижения в работе.

Меры поощрения за труд по их основаниям и по тому, кто их применяет, можно разделить на два вида:

309

1)меры поощрения, применяемые работодателем;

2)меры, применяемые соответствующими органами за особые трудовые заслуги перед обществом и государством.

Формулировка ст. 191 ТК РФ обедняет понятие “поощрение”, т.к. не использует поощрение за успехи в работе (тогда как ст. 66 ТК РФ требует вносить в трудовую книжку сведения о награждениях за успехи в работе, а о поощрениях за особые трудовые заслуги внесение записей не предусмотрено). Очевидно, что в ст. 66 и 191 ТК РФ необходимо внести изменения и уточнения.

1)меры поощрения, применяемые работодателем.

Эти меры перечислены в ст. 191 ТК РФ:

∙объявление благодарности,

∙выдача премии,

∙награждение ценным подарком,

∙награждение почетной грамотой,

∙представление к званию лучшего по профессии.

Названный перечень мер поощрения не является окончательным, он может быть

расширен или конкретизирован применительно к работе в определенной организации коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка.

Кроме того, этот перечень может быть расширен специальными уставами и положениями о дисциплине. Например:

а) Дисциплинарный устав таможенной службы (утвержден Указом Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396) предусматривает досрочное присвоение очередного специального звания, награждение именным оружием;

б) Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ (утверждено Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. N 621) предусматривает награждение нагрудным знаком “Почетному железнодорожнику”.

В соответствии с ранее действовавшим КЗоТ РФ работодатель мог применить поощрение только совместно или по согласованию с профсоюзным органом, действующим в организации. Трудовой кодекс РФ не устанавливает порядок применения мер поощрения, поэтому работодатель вправе определить его самостоятельно. Думается, что роль профсоюзного органа в данном случае значительно снижена.

Работодатель может применить к работнику одновременно несколько мер поощрения (например, объявить благодарность и выдать премию). КЗоТ РФ запрещал применять поощрение в течение срока действия дисциплинарного взыскания. Трудовой кодекс РФ подобного запрета не содержит, поэтому работодатель вправе действовать по собственному усмотрению. Однако данное утверждение не бесспорно. Применяя поощрение к нарушителю трудовой дисциплины, работодатель подрывает принцип института дисциплинарной ответственности — длящегося (в течение одного года) воздействия дисциплинарного взыскания. В данном случае работодателю целесообразно досрочно снять дисциплинарное взыскание, это и будет своеобразной мерой поощрения работника.

310

Поощрение оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Сведения о поощрениях в обязательном порядке должны найти отражение в личной карточке работника (унифицированная форма № Т-2 такой корточки утверждена постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 5 января 2004 г.).

2) меры, применяемые соответствующими органами за особые трудовые заслуги перед обществом и государством.

Высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, экономике, науке, культуре, искусстве, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные заслуги перед государством служат государственные награды.

Виды государственных наград закрепляет Положение о государственных наградах Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации». Государственными наградами РФ являются:

1)звание Героя Российской Федерации,

2)ордена, медали, знаки отличия РФ:

∙орден Святого апостола Андрея Первозванного,

∙орден "За заслуги перед Отечеством",

∙орден Жукова,

∙орден Мужества,

∙орден "За военные заслуги",

∙орден Почета,

∙орден Дружбы,

∙знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда",

∙медаль ордена "За заслуги перед Отечеством",

∙медаль "За отвагу",

∙медаль "Защитнику свободной России",

∙медаль "За спасение погибавших",

∙медаль Суворова,

∙медаль Ушакова,

∙медаль Нестерова,

∙медаль "За отличие в охране государственной границы",

∙медаль "За отличие в охране общественного порядка",

∙юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.",

∙медаль Жукова,

∙юбилейная медаль "300 лет Российскому флоту",

∙медаль "В память 850-летия Москвы",

∙знак отличия "За безупречную службу";

∙военный орден Святого Георгия; знак отличия - Георгиевский Крест, военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова, награждение которыми производится за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении на Российскую Федерацию внешнего противника;

311

3) почетные звания Российской Федерации.

∙"Летчик-космонавт Российской Федерации",

∙"Народный артист Российской Федерации",

∙"Народный художник Российской Федерации",

∙"Заслуженный артист Российской Федерации",

∙"Заслуженный врач Российской Федерации",

∙"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации",

∙"Заслуженный деятель науки Российской Федерации",

∙"Заслуженный машиностроитель Российской Федерации",

∙"Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации",

∙"Заслуженный работник торговли Российской Федерации",

∙"Заслуженный работник транспорта Российской Федерации",

∙"Заслуженный строитель Российской Федерации",

∙"Заслуженный учитель Российской Федерации",

∙"Заслуженный химик Российской Федерации",

∙"Заслуженный юрист Российской Федерации" и другие.

Право награждать государственными наградами РФ и присваивать почетные звания РФ и высшие специальные звания принадлежит Президенту РФ. Названным выше Положением определяется и порядок возбуждения ходатайств о награждении государственными наградами и представления работников к награждению.

4. Дисциплинарная ответственность работников и её виды.

Дисциплинарная ответственность работников является одним из видов юридической ответственности, которая предусмотрена законодательством за неправомерное поведение.

Дисциплинарная ответственность - это обязанность работника понести наказание, предусмотренное нормами трудового права, за противоправное неисполнение своих трудовых обязанностей.

Основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности служит дисциплинарный проступок.

Дисциплинарным проступком называется неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Дисциплинарный проступок обладает совокупностью признаков, имеет субъект, субъективную сторону, объективную сторону, объект.

∙Субъектом дисциплинарного проступка может быть только гражданин, состоящий в трудовых отношениях с конкретным работодателем и нарушающий трудовую дисциплину.

∙Субъективной стороной является вина работника (в форме умысла или неосторожности).

312

∙Объектом дисциплинарного проступка является внутренний трудовой распорядок организации.

∙Объективная сторона дисциплинарного проступка — противоправное действие (бездействие) работника, вредные последствия и причинная связь между действием (бездействием) работника и вредными последствиями.

Необходимо отличать понятия «дисциплинарный проступок» и «трудовое правонарушение». По сравнению с дисциплинарным проступком трудовое правонарушение является более широким понятием. Оно включает в себя помимо дисциплинарных проступков еще и проступки, которые могут повлечь привлечение к материальной ответственности причинителя вреда, т.е. ответственности по трудовому праву. В юридической литературе предлагается следующее определение трудового правонарушения.

Трудовое правонарушение — это виновное, противоправное деяние субъекта трудового правоотношения, которое заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей субъекта по трудовому правоотношению, за совершение которого он может либо должен быть привлечен к юридической ответственности с применением санкций, содержащихся в трудовом праве.

Имея в виду трудовое правонарушение, правильнее говорить не о нарушении трудовых обязанностей, а о нарушении обязанностей по трудовому правоотношению. В соответствии со ст. 21 ТК РФ работник обязан:

∙добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;

∙соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

∙соблюдать трудовую дисциплину;

∙выполнять установленные нормы труда; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

∙бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;

∙незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

Законодатель считает, что работник, будучи субъектом трудового правоотношения, обязан не только добросовестно исполнять трудовые обязанности, но и исполнять ряд других обязанностей по трудовому правоотношению. Поэтому формулировка дисциплинарного проступка, данная в ст. 192 ТК РФ, необоснованно сужает круг оснований привлечения к дисциплинарной ответственности.

То или иное действие (бездействие) работника может повлечь за собой дисциплинарную ответственность при одновременном наличии следующих условий:

а) если это действие (бездействие) является противоправным; б) если противоправное действие (бездействие) — виновное;

в) если не исполнена или исполнена ненадлежащим образом та обязанность, которая вытекает из трудового правоотношения.

313

Виновные противоправные действия работника не составляют нарушения трудовой дисциплины, если они не имеют отношения к его трудовым обязанностям.

К нарушениям трудовой дисциплины относятся:

∙прогул,

∙появление на работе в состоянии алкогольного опьянения,

∙отказ от обязательного медицинского освидетельствования (осмотра),

∙отказ от сдачи экзаменов по технике безопасности, если это является обязательным условием допуска к работе.

Случаи отсутствия нарушения трудовой дисциплины:

Не может считаться нарушением трудовых обязанностей отказ работника

выполнить распоряжение работодателя о его отзыве из отпуска (ст. 125 ТК РФ).

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности (ст. 220 ТК РФ).

За исключением отдельных случаев участие работника в забастовке не является нарушением трудовой дисциплины (ст. 414 ТК РФ).

Различают два вида дисциплинарной ответственности: общую и специальную.

Общая дисциплинарная ответственность — это ответственность в рамках правил внутреннего трудового распорядка. Она может быть возложена на всех работников, за исключением тех, в отношении которых установлена специальная дисциплинарная ответственность. Общую дисциплинарную ответственность устанавливают ст. 192—194 ТК РФ и правила внутреннего трудового распорядка конкретной организации.

Специальная дисциплинарная ответственность - это ответственность, предусмотренная для отдельных категорий работников специальным законодательством, уставами и положениями о дисциплине. Специальная дисциплинарная ответственность имеет особенности:

1.строго определен круг лиц, подпадающих под действие соответствующих норм;

2.предусмотрены специальные меры дисциплинарного взыскания;

3.очерчен круг лиц и органов, наделенных властью применения дисциплинарных взысканий;

4.действует особый порядок обжалования взысканий.

Специальная дисциплинарная ответственность установлена следующими законами: а) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ “О службе в таможенных

органах Российской Федерации” и Дисциплинарным уставом таможенной службы (утвержден Указом Президента РФ от 16 ноября 1998 г. № 1396). В них предусматриваются следующие виды дисциплинарных взысканий:

∙замечание,

∙выговор,

∙строгий выговор,

314

∙предупреждение о неполном служебном соответствии по результатам аттестации,

∙увольнение из таможенных органов.

б) Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” установлены такие дисциплинарные взыскания для гражданских служащих, как:

∙замечание,

∙выговор,

∙предупреждение о неполном должностном соответствии,

∙освобождение от замещаемой должности гражданской службы,

∙увольнение с гражданской службы (ст. 57).

в) Положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. N 621) установлено, что за совершение дисциплинарного проступка к работнику могут применяться, помимо предусмотренных законодательством РФ о труде, следующие дисциплинарные взыскания:

∙лишение машиниста свидетельства на право управления локомотивом,

∙освобождение от занимаемой должности, связанной с эксплуатационной работой железных дорог.

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 330 ТК РФ вопросы дисциплины работников, труд которых непосредственно связан с движением транспортных средств, регулируются ТК РФ и положениями (уставами) о дисциплине, утверждаемыми федеральными законами, таких законов пока нет. На практике уставы и положения, как правило, утверждали федеральные органы исполнительной власти. Так, например:

а) Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 г. N 621;

б) Устав о дисциплине работников морского транспорта утвержден Постановлением Правительства от 23 мая 2000 г. № 395.

В этой связи такие нормативные акты можно будет рассматривать как спорные, исходя из ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, предусматривающей случаи ограничения прав человека и гражданина только по основаниям, предусмотренным федеральным законом. Таким образом, другие дисциплинарные взыскания, кроме тех, что установлены в ТК РФ (замечания, выговора и увольнения по соответствующим основаниям), могут быть предусмотрены лишь федеральными законами.

5. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения

Законодательством о труде (ст. 192 ТК РФ) закреплены следующие дисциплинарные взыскания:

∙замечание,

∙выговор,

315

∙ увольнение по соответствующим основаниям.

Перечень дисциплинарных взысканий является исчерпывающим, поэтому в правилах внутреннего трудового распорядка не могут быть прописаны иные меры дисциплинарных взысканий.

Законодательством о специальной дисциплинарной ответственности, а также уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены для отдельных категорий работников и иные дисциплинарные взыскания (примеры рассмотрены выше).

Порядок применения дисциплинарных взысканий, установленный ст. 193 ТК РФ, обязателен для всех работодателей.

1)Право налагать на работника дисциплинарное взыскание принадлежит работодателю. От его имени может выступать руководитель организации. Иные лица обладают такой возможностью, если это предусмотрено в уставе организации либо они специально уполномочены работодателем. Дисциплинарные взыскания в виде увольнения могут налагаться лишь теми лицами, которым предоставлено право приема на работу и увольнения.

2)До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не освобождает виновного от привлечения к дисциплинарной ответственности. Работодатель при наложении дисциплинарного взыскания обязан учитывать тяжесть совершенного проступка, предшествующую работу, поведение работника, обстоятельства, при которых был совершен проступок.

Работодатель при применении к работнику дисциплинарного взыскания должен соблюдать общие принципы юридической, а следовательно, и дисциплинарной ответственности, такие как справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм. Поэтому Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 17 марта 2004 г. “О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации” сделал обоснованный вывод, что при рассмотрении дел об оспаривании дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе работодателю необходимо представить доказательства, свидетельствующие не только о совершении работником дисциплинарного проступка, но и что при наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующие поведение работника и его отношение к труду. Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе суд придет к выводу, что проступок действительно имел место, но увольнение произведено без учета вышеуказанных обстоятельств, иск может быть удовлетворен. Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольнение другой мерой взыскания, поскольку в соответствии со ст. 192 ТК РФ наложение на работника дисциплинарного взыскания является компетенцией работодателя.

3)Не обязательно применять меры взыскания в той последовательности, в какой они расположены в ст. 192 ТК РФ.

Закон допускает применение такого дисциплинарного взыскания, как увольнение по соответствующим основаниям. Трудовой кодекс РФ в отличие от КЗоТ не перечисляет эти основания; в этом видится его недостаток, потому что данный пробел может вызвать

316

трудности в правоприменительной практике. Пленум Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. “О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации” разъяснил, что увольнение работников по основаниям, предусмотренным п. 5—10 ст. 81 ТК РФ, является мерой дисциплинарного взыскания. Поэтому следующие виды увольнений возможны с соблюдением всех правил применения дисциплинарных взысканий:

∙увольнение за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей;

∙за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей;

∙за совершение виновных действий, дающих основание для утраты доверия;

∙за совершение аморального проступка;

∙за принятие необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности, неправомерное использование или иной ущерб имуществу организации;

∙за однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей

4)Привлекая к дисциплинарной ответственности работника, работодатель должен соблюдать сроки применения дисциплинарного взыскания. Оно применяется не позднее

одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске (ежегодном, учебном), а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. Не принимаются во внимание отсутствие на работе по другим причинам, в том числе использование отгулов. Днем обнаружения проступка считается день, когда лицу, которому по службе подчинен работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, наделено ли это лицо правом наложения дисциплинарных взысканий. В случае применения работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по подп. “г” п. 6 ст. 81 ТК РФ месячный срок исчисляется со дня вступления в законную силу приговора суда, которым установлена вина работника в совершении по месту работы хищения чужого имущества либо постановления органа, уполномоченного на применение административных взысканий.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В эти сроки не включается время производства по уголовному делу.

Работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание к работнику и в том случае, если до совершения дисциплинарного проступка он подал заявление об увольнении по собственному желанию, поскольку трудовые отношения прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об увольнении.

5)За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Это правило не распространяется на случаи длящихся

317

дисциплинарных проступков, когда, несмотря на наложенное взыскание, работник продолжает нарушать трудовую дисциплину. В этом случае допустимо применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и увольнения.

От дисциплинарных взысканий следует отличать меры правового воздействия со стороны работодателя, такие как отказ в предоставлении льготной путевки в дом отдыха, лишение премии.

6) Дисциплинарное взыскание налагается приказом (распоряжением), который доводится до работника под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.

7)Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению трудовых споров (комиссию по трудовым спорам, суд).

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 386 ТК РФ).

За разрешением индивидуального трудового спора работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ). Например, трехмесячный срок для обжалования дисциплинарного взыскания, наложенного 7 февраля 2002 г., истекает 8 мая 2002 г., он начинает исчисляться на следующий после наложения дисциплинарного взыскания день, т.е. с 8 февраля 2002 г., а истекает ровно через три месяца, т.е. 8 мая 2002 г.

8)Дисциплинарное взыскание действует один год. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель вправе до истечения года снять дисциплинарное взыскание с работника по собственной инициативе, по просьбе самого работника или ходатайству его непосредственного руководителя, представительного органа работников.

9)Сведения о дисциплинарных взысканиях не заносятся в трудовую книжку. Исключение составляют случаи, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

Тема 5.2. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Цель: расширить и закрепить знания студентов о регулировании отношений в области материальной ответственности сторон трудового договора.

Задачи:

1.Сформулировать понятие материальной ответственности, выделить условия её наступления.

2.Рассмотреть особенности материальной ответственности работников.

318

3.Изучить требования к порядку определения размера ущерба, причинённого работниками организации.

4.Рассмотреть особенности материальной ответственности работодателя перед работником.

План:

1.Материальная ответственность: понятие, условие наступления, значение, субъекты.

1.Материальная ответственность работников: условия наступления, виды.

2.Определение размера ущерба, причинённого работниками организации и порядок его взыскания.

3.Материальная ответственность работодателя перед работником.

1. Материальная ответственность: понятие, условие наступления, значение, субъекты

Одним из самостоятельных видов юридической ответственности является материальная ответственность. Порядок привлечения лиц к материальной ответственности устанавливается трудовым законодательством.

Трудовое законодательство о материальной ответственности сторон трудового договора направлено на защиту имущества и имущественных прав сторон трудового договора — работников и работодателей. Таким образом, речь идет о защите собственности.

Что касается работодателя, то если работодатель — государственная или муниципальная организация, обладающая правом хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом, объектом защиты является государственная или муниципальная собственность. Если работодатель — негосударственное юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, защите подлежит собственность юридического лица (организации) или частная собственность гражданина.

Что касается работника, то законодательство о материальной ответственности защищает 1) его частную собственность и 2) его имущественные права, вытекающие из трудового отношения.

Обязанности сторон трудового договора по обеспечению сохранности имущества и имущественных прав друг друга вытекают из закона. В ст. 21 ТК РФ в числе основных обязанностей работника названо бережное отношение к имуществу работодателя и других работников. Статья 22 ТК РФ закрепила обязанность работодателя возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. Из этого вытекает вывод об обязанности работодателя не только принимать меры к охране имущества работников, но и обеспечивать все их имущественные права и интересы,

включая своевременную и в полном размере выплату заработной платы, недопущение незаконных отстранений от работы и увольнений и т. д.

Трудовой кодекс законодательно закрепил взаимную материальную ответственность сторон трудового договора за причинение другой стороне материального ущерба. Материальная ответственность регулируется гл. 37-39 ТК РФ.

319

Материальная ответственность — это обязанность стороны трудового договора (работодателя или работника), причинившей материальный ущерб другой стороне, возместить этот ущерб.

Условия наступления материальной ответственности.

Необходимо учесть, что материальная ответственность стороны трудового договора наступает только при совокупности условий:

1)наличие ущерба, причиненного другой стороне. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба. Ущерб может выражаться в утрате или уменьшении стоимости имущества, утрате доходов, необходимости произвести новые расходы и т. д. Впервые законодатель отнес к материальному ущербу не только прямой действительный ущерб, но и ущерб, причиненный работнику в результате незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). Кроме того, по нормам трудового законодательства подлежит взысканию и моральный вред, если он причинен работнику неправомерными действиями работодателя.

2)противоправность поведения (действия или бездействия). Поведение (действие или бездействие) считается противоправным, если оно нарушает императивные нормы трудового законодательства, либо нормы, содержащиеся в коллективных договорах, соглашениях, иных локальных нормативных актах, а также условия трудового договора. Чтобы дать правовую оценку действий (бездействия) работника, надо четко определить круг его обязанностей по трудовому договору. В качестве обстоятельства, освобождающего работника от материальной ответственности вследствие отсутствия противоправного поведения, может выступать исполнение приказа администрации о совершении действий, приведших к материальному ущербу. В то же время следует иметь

ввиду, что если приказ неправомерен, и эта неправомерность очевидна, выполнивший такой приказ работник не освобождается от материальной ответственности. Такими случаями могут быть, например, отпуск материально ответственными лицами со склада ценностей по письменному или устному указанию представителя работодателя без оформления расходного документа; исполнение кассиром указания главного бухгалтера о выдаче денег из кассы без документального оформления. Если же ущерб возник в результате правомерного действия работника, то материальная ответственность не наступает. Например, если по распоряжению заведующего отделом магазина был снят с реализации товар, срок годности которого истек, материальная ответственность заведующего отделом наступить не может, хотя работодателю причинен ущерб.

3)причинная связь между ущербом и противоправным поведением. Причинная связь между действиями одной из сторон и наступившим ущербом означает, что ущерб наступил не случайно, а явился следствием конкретных действий (или бездействия).

4)вина стороны, причинившей ущерб (в форме умысла или неосторожности). Под категорией вины в трудовом праве понимается психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям (результатам). Различают вину в форме умысла (прямого или косвенного) и в форме неосторожности (самонадеянности, небрежности). При привлечении к материальной ответственности деление умысла на прямой или косвенный практического значения не имеет. В то же время различие между умыслом и неосторожностью играет определенную роль, т.к. от формы вины в ряде

320

случаев зависит вид материальной ответственности (ограниченная или полная). При умышленном причинении ущерба ответственность всегда будет полной (при хищении, умышленном уничтожении, умышленной порче имущества и т. д.). При неосторожной вине (небрежности) ответственность может быть либо ограниченной, либо полной. Бывают ситуации, в которых причиной ущерба является не нарушение, допущенное работником, а иные обстоятельства (естественные свойства товара при его порче; истечение срока годности и невозможность вследствие этого реализации товара, даже если бы работник не допустил нарушения условий его хранения, и т. д.). При отсутствии причинной связи может наступить дисциплинарная ответственность работника, допустившего правонарушение, но к материальной ответственности он привлечен быть не может.

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора, наступает со дня его возникновения независимо от привлечения работника за этот ущерб к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а работодателя-организацию – к административной ответственности.

Рассмотрим особенности материальной ответственности.

Во-первых. Материальную ответственность по нормам трудового права следует отличать от других мер материального воздействия, а именно: лишения премии, предусмотренной системой оплаты труда, или вознаграждения по итогам годовой работы, снижения коэффициента трудового участия при коллективной форме организации и стимулирования труда; удержаний из заработной платы, производимых на основании закона (ст. 137, 138 ТК РФ).

Во-вторых. Материальную ответственность по трудовому праву следует отличать от имущественной ответственности по гражданскому праву. Учитывать это нужно прежде всего в правоприменительной деятельности организаций для предотвращения возможных ошибок при решении вопроса о возмещении ущерба, причиненного работодателю.

а) Субъектами материальной ответственности по трудовому праву могут быть только работники, состоящие (или состоявшие на момент причинения ущерба) в трудовых отношениях с тем работодателем, которому они причинили материальный ущерб. В связи с трудовыми отношениями на работников правилами внутреннего трудового распорядка и другими нормативными правовыми актами возлагаются дополнительные обязанности по сохранности имущества данного работодателя. В тех случаях, когда ущерб причиняется другими лицами (подрядчиком или исполнителем по договорам подряда, поручения), возмещение должно производиться по нормам гражданского права, т.к. эти лица не состоят с организацией в трудовых отношениях.

б) По нормам трудового права взысканию подлежит только прямой действительный ущерб, как правило, в пределах среднего месячного заработка, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию не подлежат. По нормам гражданского права вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его (ст. 1064 ГК РФ).

321

в) В трудовом праве размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине нескольких работников, определяется для каждого с учетом степени его вины (ст. 245 ТК РФ). Речь идет только о долевой материальной ответственности. В гражданском праве применяется солидарная материальная ответственность (ст. 1080 ГК РФ).

г) По нормам трудового права работники освобождаются от материальной ответственности за ущерб, который может быть отнесен к категории нормального хозяйственного риска (ст. 239 ТК РФ). В гражданском праве в таких случаях ущерб подлежит возмещению (ст. 401 ГК РФ).

д) Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, причиненного организации, в течение одного года со дня обнаружения причиненного вреда (ст. 392 ТК РФ). Для защиты прав в гражданско-правовых отношениях с участием граждан установлен трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ).

е) По нормам трудового права установлен особый порядок при взыскании ущерба, не превышающего среднего месячного заработка. Взыскание в этом случае может производиться по распоряжению работодателя (ст. 248 ТК РФ). В гражданско-правовых отношениях, если отсутствует добровольное возмещение причиненного ущерба, взыскание производится в судебном порядке.

В-третьих. Поскольку трудовые отношения не основаны на принципе равноправия

их участников и у работодателя больше возможностей защитить свои имущественные интересы, чем у работника, законодательство о материальной ответственности сориентировано прежде всего на охрану и защиту работников. Об этом свидетельствует подробное законодательное регулирование материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, преследующее цель исключить необоснованное привлечение их к материальной ответственности. Подтверждается это и установлением в большинстве случаев ограниченной материальной ответственности работников, в то время как работодатель всегда возмещает причиненный работнику ущерб в полном размере, а иногда кроме имущественного возмещает и моральный вред.

В статье 232 ТК РФ получило отражение правило о том, что трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем — выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. Комментируя данную норму следует указать, что пределы материальной ответственности установлены законом. Однако Трудовой кодекс допустил возможность конкретизации материальной ответственности сторон в самом трудовом договоре или прилагаемом к нему соглашении, заключаемом в письменной форме. Тем самым допущены некоторые возможности договорного регулирования

размеров материальной ответственности. Однако при этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, чем это предусмотрено законодательством, т. е. не может быть снижена по соглашению сторон. В то же время ответственность работника перед работодателем не может быть повышена по сравнению с предусмотренной законодательством (ст. 232 ТК РФ). То есть речь может идти только о

322

снижении размеров материальной ответственности работника. Так, не будет иметь юридической силы условие договора о полной материальной ответственности работника, если по закону в этом случае наступает ответственность ограниченная. Не могут быть увеличены пределы ограниченной материальной ответственности. В то же время юридически ничтожным будет соглашение с работником об освобождении работодателя от ответственности за причиненный работнику ущерб. Как видим, в этой норме приоритет также отдается интересам работника, что соответствует действительному положению работника в трудовых отношениях как стороны, экономически менее защищенной.

Значение материальной ответственности:

1.Способствует бережному отношению работника к имуществу организации;

2.Побуждает стремление работодателя своевременно проводить мероприятия по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, т.е. четко соблюдать трудовое законодательство.

Итак, основными субъектами материальной ответственности являются работник и работодатель. Следовательно, материальная ответственность по трудовому праву подразделяется на два вида:

1)ответственность работодателя перед работником;

2)ответственность работника перед работодателем.

2.Материальная ответственность работников: условия наступления, виды

Материальная ответственность работника — это возложение на работника обязанности возместить полностью или частично ущерб, причиненный имуществу работодателя его неправомерными виновными действиями. Таким образом, материальная ответственность заключается в обязанности возместить причиненный ущерб.

Трудовое законодательство о материальной ответственности работников применяется, когда причинителем ущерба является работник, а потерпевшим от ущерба

— работодатель (юридическое или физическое лицо). То есть причинитель ущерба и потерпевший должны состоять в трудовых отношениях. Если ущерб причинен лицом, не связанным с потерпевшим трудовыми отношениями, его возмещение осуществляется по нормам гражданского права. Нормы трудового законодательства применяются и в тех случаях, когда трудовые отношения прекращены после причинения ущерба, т. е. необходимо, чтобы на момент причинения ущерба трудовые отношения существовали. Гражданину не безразлично, по нормам какой отрасли права — трудового или гражданского — он будет нести ответственность.

Материальная ответственность работников по нормам трудового права существенно отличается от имущественной ответственности по гражданскому праву. Такое отличие заключается, прежде всего, в том, что работники более защищены

323

законом, находятся в более благоприятном положении по сравнению с лицами, отвечающими по нормам гражданского права:

1) В трудовом праве основным видом ответственности является ограниченная материальная ответственность, устанавливающая предельный размер удержания. То есть ущерб может возмещаться не в полном объеме, если он превышает установленный в законе предел для удержания. Полная материальная ответственность наступает только в случаях, прямо указанных в законе. В гражданском праве ущерб всегда возмещается в полном размере.

2)В трудовом праве ответственность исключается при отсутствии вины работника в причинении ущерба. При этом, как правило, действует презумпция невиновности работника в возникновении ущерба. Работник предполагается невиновным до тех пор, пока работодатель не докажет его вину. Тем самым бремя доказывания вины работника лежит на работодателе. В гражданском праве имущественная ответственность

вряде случаев наступает и при отсутствии вины (например, за вред, причиненный источником повышенной опасности; за ущерб, вызванный невыполнением обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью). При этом, как правило, вина причинителя ущерба презюмируется (предполагается), и чтобы быть освобожденным от ответственности, работник сам должен доказать свою невиновность.

3)В отличие от гражданского в трудовом праве возмещению подлежит только фактический ущерб, недополученные доходы (упущенная выгода) не взыскиваются.

В целях защиты интересов работников трудовое законодательство подробно регламентирует вопросы привлечения их к материальной ответственности.

Часть 1 ст. 238 ТК РФ предусматривает, что работник обязан возместить работодателю прямой действительный ущерб. При этом под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. Речь идет об имуществе работодателя, принадлежащем ему на праве собственности (ст. 209 ГК РФ) или находящемся у него на законном основании: праве хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ), оперативного управления (ст. 296 ГК РФ), по договорам аренды (ст. 606 ГК РФ), хранения (ст. 886 ГК РФ) и др. Например, затратами на приобретение или восстановление имущества служат покупка или ремонт утраченных или испорченных ценностей. Излишними выплатами могут быть штрафные санкции, уплаченные работодателем за невыполнение или ненадлежащее исполнение ими договорных обязательств перед хозяйствующими субъектами. Поскольку в соответствии со ст. 1068 ГК РФ работодатель отвечает за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, то ТК РФ предусматривает, что работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и

возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам (ч. 3 ст. 238 ТК РФ). Что же касается неполученных доходов (упущенной выгоды), то

они взысканию с работников не подлежат.

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника,

324

обозначены в ст. 239 ТК РФ. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие:

1.непреодолимой силы. Под непреодолимой силой «форс-мажор» понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях события. Они делятся на два вида: природные стихийные явления (наводнения, землетрясения, пожар и т. д.); некоторые общественные явления (военные действия, эпидемии и т. д.).

2.нормального хозяйственного риска, В законодательстве отсутствует понятие нормального хозяйственного риска, однако, в науке и на практике выработаны критерии, характеризующие категорию «нормальный хозяйственный риск». Риск считается оправданным, если: 1) совершенные действия, соответствуют современным знаниям и опыту; 2) поставленная цель не может быть достигнута средствами, не связанными с риском; 3) лицо, допустившее риск, приняло все возможные меры для предотвращения ущерба; 4) возможность вредных последствий только вероятна, но не очевидна; 5) объектом риска выступают материальные ценности, но не жизнь и здоровье работников. Нормальный хозяйственный риск, как правило, связан с внедрением в производство новых изобретений, усовершенствованием методов работы, технологии производственных процессов. К тому же, право на риск следует признавать лишь за работником, обладающим специальной профессиональной подготовкой.

3.крайней необходимости или необходимой обороны. Под крайней необходимостью понимается причинение вреда для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица и других лиц, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный.

4.неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. Например, если торговля осуществляется на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении в холодное время года, продавец не может быть привлечен к материальной ответственности за порчу товара вследствие низкой температуры. При этом стоит иметь в виду, что об отсутствии надлежащих условий работник должен своевременно письменно ставить в известность работодателя.

Виды материальной ответственности работников.

Трудовым кодексом предусмотрены два вида материальной ответственности

работников:

1.Ограниченная ответственность. При ограниченной материальной ответственности ущерб возмещается в заранее установленных ст. 241 ТК РФ пределах – в пределах среднего месячного заработка работников. Надо иметь в виду, что средний заработок устанавливается на день причинения вреда и подсчитывается на общих основаниях в соответствии со ст. 139 ТК РФ за 12 последних календарных месяцев работы работника, причинившего вред. Трудовой кодекс не содержит перечня случаев причинения ущерба, за которые предусмотрена материальная ответственность в пределах среднего месячного заработка работника, но как показывает практика, наиболее типичными случаями

325

являются следующие: а) порча или уничтожение по небрежности имущества работодателя, материалов, изделий (продукции), а также инструментов, спецодежды и других предметов, выданных в пользование работнику; б) недобор денежных сумм, утрата документов, полное или частичное обесценение документов, уплата штрафа по вине работника. Возмещение работником ущерба в пределах среднемесячного заработка является общим правилом, и данный вид материальной ответственности применяется во всех случаях за исключением тех, когда законодательством установлены иные пределы материальной ответственности.

2.Полная ответственность. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ущерб в полном размере, то есть без ограничения каким-либо заранее установленным пределом. Она применяется исключительно в случаях, предусмотренных законом. Полная материальная ответственность может быть индивидуальной или коллективной (бригадной). Случаи полной материальной ответственности предусмотрены ст. 243 ТК РФ:

1.Когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей. Например, в соответствии со ст. 277 ТК РФ полная материальная ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации, наступает у руководителей организации. Еще один пример: согласно федеральному закону от 20 января 1995 г. «О связи» операторы почтовой связи несут полную материальную ответственность за утрату ценных почтовых отправлений.

2.Недостача ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.

Во-первых, данное основание применяется тогда, когда между работником и работодателем заключен договор о полной материальной ответственности за недостачу вверенных ценностей. Полная материальная ответственность по договору может быть как индивидуальной, так и коллективной (бригадной).

Письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности

за недостачу вверенного работником имущества могут быть заключены при соблюдении следующих условий:

1.договор может быть заключен с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет;

2.договор могут заключать только те работники, которые непосредственно обслуживают, используют денежные или товарные ценности. Поэтому такие договоры не могут заключаться с бухгалтерами, товароведами, сторожами, уборщицами, так как они ценности непосредственно не обслуживают;

3.договор может быть заключен, если должность или работа лица, непосредственно обслуживающего денежные или товарные ценности, предусмотрены в соответствующем перечне. В настоящее время действует Перечень должностей и работ, занимаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель

326

может заключить письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу вверенного имущества и Типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности, утвержденные постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 31 декабря 2002 г. № 85.

Письменные договоры о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу. По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность за недостачу. Член бригады освобождается от материальной ответственности за недостачу вверенных ценностей, если докажет, что ущерб причинен не по его вине. Если члены бригады решили возместить ущерб в добровольном порядке, то степень вины каждого из них определяется по соглашению между ними и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется судом. Для введения коллективной (бригадной) материальной ответственности необходимо:

1.согласие каждого члена бригады;

2.работы, выполняемые бригадой, должны быть предусмотрены в соответствующем перечне. В настоящее время действует Перечень работ, при выполнении которых может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного работникам имущества и Типовой договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности, утвержденные постановлением Минтрудсоцразвития РФ от 31 декабря 2002 г. № 85.

3.все члены бригады достигли возраста восемнадцати лет;

4.были созданы условия для совместной работы бригады.

Во-вторых. Полная материальная ответственность возлагается на работника также в случае, когда ценности получены им под отчет по разовой доверенности или иному разовому документу. Выдача разового документа может иметь место только с согласия работника, поскольку обычно разовая доверенность выдается работникам, в обязанности которых не входит обслуживание денежных и товарных ценностей и с которыми не заключен договор о полной материальной ответственности.

3.Умышленное причинение ущерба. Как предусмотрено с п. 3 ст. 243 ТК РФ за умышленное причинение ущерба работник привлекается к полной материальной ответственности, но при этом работодатель обязан доказать наличие умысла в действиях работника. Поскольку умышленное причинение вреда является злостным и грубым нарушением трудовых обязанностей, то в данном случае к полной материальной ответственности привлекаются и работники в возрасте до 18 лет.

4.Причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Такое состояние работника должно быть доказано

327

работодателем.

5.Причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда. Надо иметь в виду, что прекращение уголовного дела по любому основанию на стадии предварительного следствия не может повлечь за собой полную материальную ответственность работника. Аналогично решается вопрос при вынесении оправдательного приговора за отсутствием состава преступления. Но если работник освобожден от уголовной ответственности по амнистии или в связи с помилованием, то это не освобождает его от полной материальной ответственности, т. к. приговором суда установлен преступный характер его действий.

6.Причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим государственным органом. Административным проступком (правонарушением) признается противоправное виновное действие или бездействие, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ предусмотрена административная ответственность. Круг лиц и органов, которые могут налагать административные взыскания, установлены Кодексом об административных правонарушениях РФ.

7.Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. Следует учесть, что за разглашение охраняемой законом тайны может наступить уголовная (ч. 2 ст. 183, ст. 283 УК РФ) или административная (ст. 13.14 КоАП РФ) ответственность. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом Президента РФ от 24 января 1998 г. № 61; перечень сведений конфиденциального характера (включая сведения, составляющие коммерческую тайну) утвержден Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188.

8.Причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. Например, работник-водитель в выходной день взял автомобиль организации и поехал на свою дачу. Однако в дороге произошло ДТП, автомобиль был поврежден. Данный работник понесет перед своим работодателем полную материальную ответственность. Работодатель же должен доказать, что причиной причинения ущерба были действия работника, совершенные им не при исполнении трудовых обязанностей.

Следует обратить внимание на то, что ст. 242 ТК РФ устанавливает дополнительные гарантии в случае привлечения к материальной ответственности работников моложе 18 лет. Они несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка. Следовательно, во всех иных случаях причинения ущерба работники, не достигшие 18 лет, могут нести лишь ограниченную материальную ответственность.

Итак, законодательство о материальной ответственности работников преследует три цели: возместительную (возмещение действительного ущерба работодателю); гарантийную (соблюдение гарантий по охране заработной платы работников от необоснованных и чрезмерных удержаний); превентивную (воспитание бережного отношения к имуществу работодателя).

328

3. Определение размера ущерба, причинённого работниками организации и порядок его взыскания

3.1.Определение размера ущерба.

Очень важно правильно определить размер причиненного ущерба. Трудовым кодексом РФ установлен общий и особый порядок определения размера причиненного ущерба.

Общий порядок предусмотрен ч. 1 ст. 246 ТК РФ. Следует учесть, что в ч. 1 ст. 246 ТК РФ установлены два критерия, исходя из которых определяется размер ущерба, причиненного работодателю:

1)фактические потери;

2)стоимость имущества по данным бухгалтерского учета.

Как следует из ч. 1 ст. 246 ТК РФ размер причиненного ущерба работодателю при утрате и порче имущества определяется по фактическим потерям. Они исчисляются, исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» рыночной является наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Фактические потери, исчисленные исходя из рыночных цен, действующих в данной местности, могут превышать по данным бухгалтерского учета размер ущерба. В указанном случае размер ущерба исчисляется исходя из рыночных цен.

Но следует учесть, что денежная оценка размера ущерба дается на день его причинения и при определении размера ущерба не учитываются фактические потери ценностей в пределах установленных норм потерь, прежде всего норм естественной убыли.

Однако при этом размер ущерба не может быть ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. Иными словами, только в том случае, когда с учетом рыночных цен размер ущерба окажется ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета, ущерб будет определяться по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа имущества. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документированного учета всех хозяйственных операций.

Особый порядок. На основании ч. 2 ст. 246 ТК РФ особый порядок определения размера подлежащего возмещению ущерба может быть установлен только федеральным законом в следующих случаях:

329