Асинхронные машины

.pdf

а отсюда, учитывая, что |

m U |

I |

1 |

cos |

P |

, |

m E I |

0c |

sin α |

P |

, |

m I 2 r |

P |

, будем иметь: |

||||

1 1 |

|

|

1 1 |

1 1 |

|

c1 |

1 1 1 |

э1 |

||||||||||

m E I |

|

cosψ |

|

P |

P |

|

|

P |

P |

|

(3-105) |

|

|

|

|

|

||

1 1 |

2 |

|

2 |

1 |

э1 |

|

|

с1 |

эм , |

|

|

|

|

|

|

|||

или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m1E1I2 cosψ2 |

m2 E2 I2 cosψ2 |

Pэм . |

(3-106) |

|

|

|

|

|

||||||||||

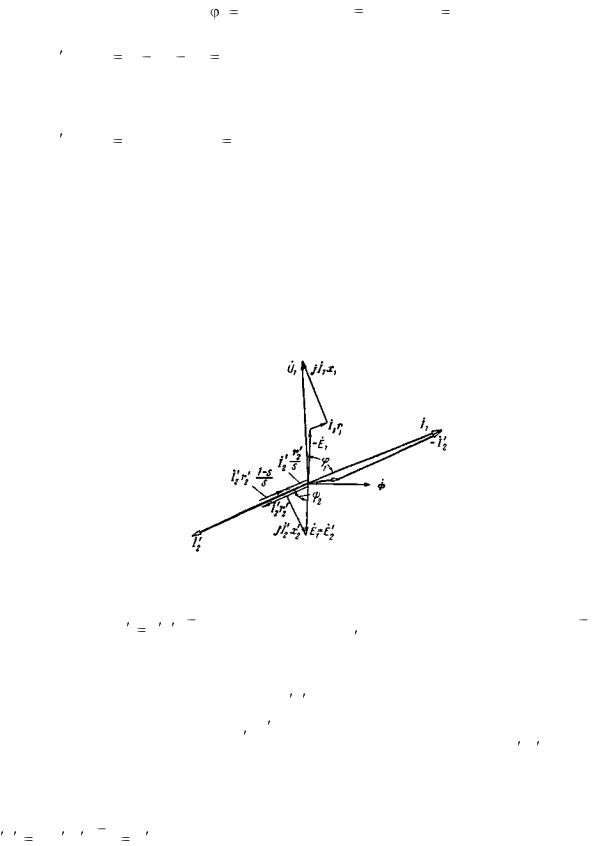

3-11. Векторная диаграмма асинхронного тормоза

Векторная диаграмма н.с. машины, работающей тормозом, принципиально не отличается от диаграммы рис 3-31, так как при вращении ротора против поля (s>l) направление перемещения поля относительно проводников статора и ротора будет тем же, что и при работе машины двигателем.

Диаграмма временных векторов может быть построена для условного трансформатора (рис. 3-34) на основе тех же уравнений (3-98). Она представлена на рис. 3-36.

Рис. 3-36. Векторная диаграмма асинхронного тормоза (приведенного к работе трансформатором).

|

|

|

1 |

|

s |

1 |

s |

||||

U |

2 |

I 2 r2 |

|

s |

|

направлен против I 2 , так как при s > 1 величина |

|

s |

|

|

|

Здесь вектор |

|

|

|

|

|

|

|

является |

|||

отрицательной; следовательно, мы его должны рассматривать как вектор напряжения, приложенного извне к зажимам роторной цепи. Мы должны считать, что в роторную цепь включен внешний

источник |

энергии, |

мощность которого |

m1U 2 I 2 |

вводится в обмотку |

ротора, |

где |

расходуется на |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

r2 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m1 I 2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

электрические потери. Другая часть |

s полных электрических потерь m1 I 2 |

r2 в обмотке ротора |

||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

покрывается за счет мощности, передаваемой ротору со статора магнитным полем. |

|

|||||||||||||||||

|

|

Для |

|

|

|

вращающейся |

машины, |

работающей |

тормозом, |

мощность |

||||||||

m U |

I |

|

m I |

|

2 r |

1 |

s |

P |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

1 2 |

|

2 |

1 |

2 |

2 |

|

s |

|

2 является механической мощностью, подведенной извне к ее ротору. |

|||||||||

3-12. Асинхронный генератор и его векторная диаграмма

Работу асинхронной машины генератором (при s < 0) мы также можем привести к работе некоторого условного трансформатора.

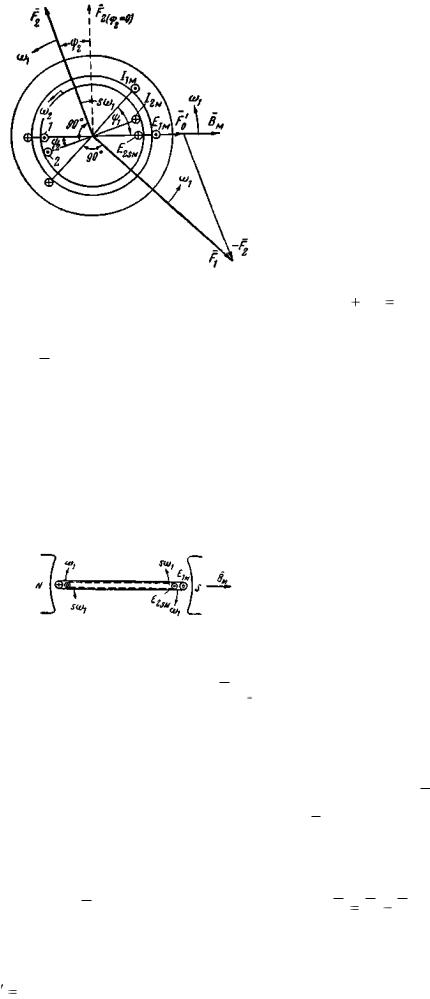

Обратимся сначала к рис. 3-37, где приведена диаграмма пространственных векторов н.с. обмоток статора и ротора при работе машины генератором.

Рис. 3-37. Пространственная диаграмма н.с. асинхронного генератора ( sω1 ω2 ω1 ).

Здесь, так же как и для двигателя, принято, что в рассматриваемый момент времени

пространственный вектор индукции Bм , вращающийся с угловой частотой ω1 относительно статора, направлен по горизонтали.

На рис 3-37 показаны фазы статора и ротора, в которых наводятся максимальные э.д.с. E1м и

E2sм . Их направления найдены с учетом перемещения проводников фаз относительно поля. При ω1 < ω2 проводники фазы ротора перемещаются относительно поля в направлении, обратном перемещению относительно поля проводников фазы статора (рис. 3-38). Поэтому э.д.с. E1м и E2sм имеют взаимно противоположные направления.

Рис. 3-38. К определению направлений э.д.с. статорной и роторной обмоток при s < 0.

Если бы ток I 2 совпадал по фазе с э.д.с. E2s , то вектор F2( ψ2 0) совпадал бы с осью катушки 1

ротора, имеющей максимальную э.д.с. E2sм . Но вследствие наличия в роторной цепи индуктивного

сопротивления x2s ток I 2 отстает по фазе относительно E2s на угол ψ2. Поэтому максимальный ток I2м будет иметь место в катушке 2, где э.д.с. была максимальной ранее на промежуток времени,

соответствующий углу ψ2. Следовательно, в действительности (при ψ2 > 0) вектор F2 будет

совпадать с осью катушки 2. При ψ2 > 0 (при отстающем от э.д.с. токе) н.с. F2 смещается в сторону, противоположную вращению н.с. относительно ротора, но по отношению к статору она смещается в сторону вращения поля.

Намагничивающую силу статора F1 , найдем, исходя из равенства F1 F0 F2 . Отсюда найдем ту фазу статора, ток которой в данный момент времени имеет максимальное значение (рис.

F2 . Отсюда найдем ту фазу статора, ток которой в данный момент времени имеет максимальное значение (рис.

3-37).

|

|

|

|

|

I |

|

E |

|

Если допустить, что |

F0 0 |

и x2s = 0, то мы получили бы совпадение по фазе |

и |

; |

||||

|

|

|

1 |

1 |

||||

максимальный ток I1м был бы в той же катушке, в которой наводится максимальная .э.д.с. |

E1м . В |

|||||||

действительности |

F0 |

> 0 и x2s |

> 0, поэтому |

I |

и |

E |

сдвинуты по фазе, но на угол, меньший |

|||||||

|

|

1 |

1 |

|||||||||||

|

π |

|

|

|

|

|

|

|

π |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

2 ); следовательно, мощность E1 I1 cosψ1 — положительна, так же |

|||||||

2 |

( I1 |

опережает |

E1 |

на угол ψ1 < |

|

|||||||||

как для вторичной обмотки трансформатора. Тем самым подтверждается, что при s<0 машина работает генератором.

Переходя от вращающейся машины, работающей генератором, к неподвижной машине, работающей трансформатором (рис. 3-34), мы должны иметь н.с. обмоток, равными по амплитуде F2 и F1 и сдвинутыми по фазе (во времени) так же, как они сдвинуты в пространстве при работе машины генератором.

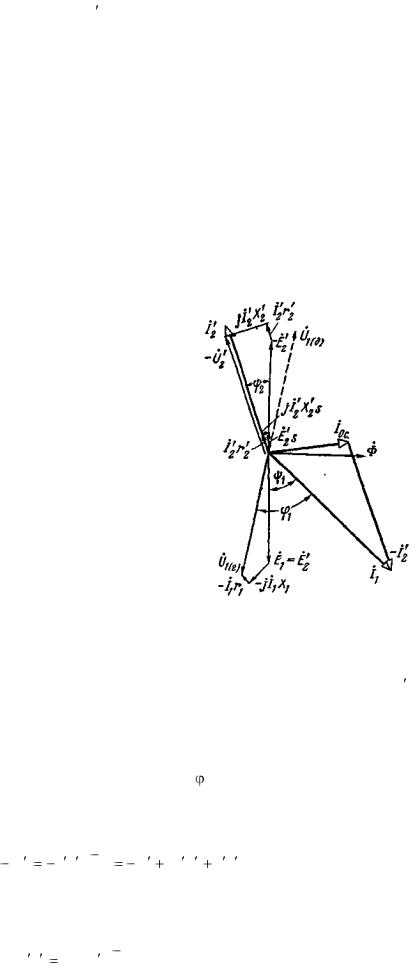

Следовательно, согласно уравнениям (3-98) векторная диаграмма трансформатора, эквивалентного асинхронному генератору, будет иметь вид, представленный на рис. 3-39 (здесь также показаны векторы э.д.с. и падений напряжения цепи вращающегося ротора при s < 0).

Рис. 3-39. Векторная диаграмма асинхронного генератора (приведенного к работе трансформатором).

При работе машины трансформатором с токами I1 и I2 , показанными на рис. 3-39, мы должны считать роторную обмотку за первичную, а статорную — за вторичную. На зажимах

вторичной обмотки мы будем иметь напряжение . Оно направлено против напряжения , которое было приложено к машине при ее работе двигателем. При этом мощность, отдаваемая

генератором в сеть, равна m1U1I1cos |

1. |

||||

Мы должны считать, что к зажимам первичной обмотки извне приложено.напряжение |

|||||

U2 |

I2r2 |

1 s |

E2 |

jI2 x2 |

I2r2 . |

|

|

|

|

|

|

s

Мощность, подводимая к первичной (роторной) обмотке, равна:

m U |

I |

|

m I 2r |

1 s |

. |

|||

2 |

|

|||||||

1 |

2 |

|

1 |

2 |

2 |

s |

||

|

|

|

|

|

|

|

||

Она является чисто активной мощностью и соответствует механической мощности ротора P2 при работе машины генератором со скольжением s.

Для того чтобы выяснить, какие условности принимаются в отношении U1(г ) и U1(д) , обратимся к рис. 3-40. Будем считать, что машина 2 работает генератором с напряжением на его

зажимах U .

Рис. 3-40. К рассмотрению работы машины двигателем и генератором.

Если машина 1 работает двигателем и, следовательно, потребляет активную мощность, то

векторная |

диаграмма |

строится |

для обхода |

B2A2A1B1B2: |

|

для этого обхода величина |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

U |

1(д) , уравновешивающая э.д.с. |

ток |

|||||||||

|

E1 рассматривается как составляющая напряжения |

|

1 |

|

E1 ; |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

относительно э.д.с. |

при этом сдвинут на угол, больший |

2 ( |

|

2 на рис. 3-35). |

|

|

|||||||||||||

I1 |

E1 |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Если |

машина |

1 |

работает |

генератором и, |

следовательно, |

|

отдает активную мощность, |

то |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

векторная диаграмма строится для обхода В1А1АBВ1; здесь |

U |

|

U |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

1(г ) |

– составляющая э.д.с. E1 |

, равная |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

падению напряжения в сопротивлении А—В; при этом ток I1 относительно э.д.с. E1 сдвинут на угол,

меньший 2 ( 1 2 на рис. 3-39).

Реактивный ток, необходимый для возбуждения в асинхронной машине магнитного поля, она сама не может создавать. Он к ней должен подводиться из сети при всех режимах ее работы.

Асинхронный генератор может работать только при опережении током I1 э.д.с. E1 . Такой режим при одиночной работе генератора можно создать при помощи конденсаторов. Однако в обычных случаях требуются конденсаторы большой емкости. Они получаются громоздкими и дорогими: к тому же, если их емкость постоянна, то напряжение на зажимах генератора с увеличением нагрузки резко падает, а его стабилизация встречает большие затруднения.

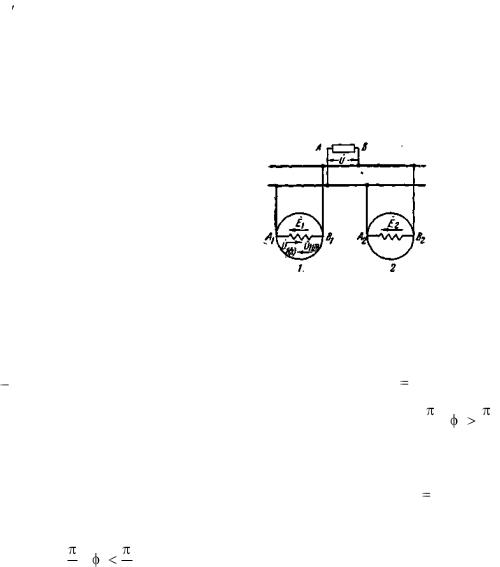

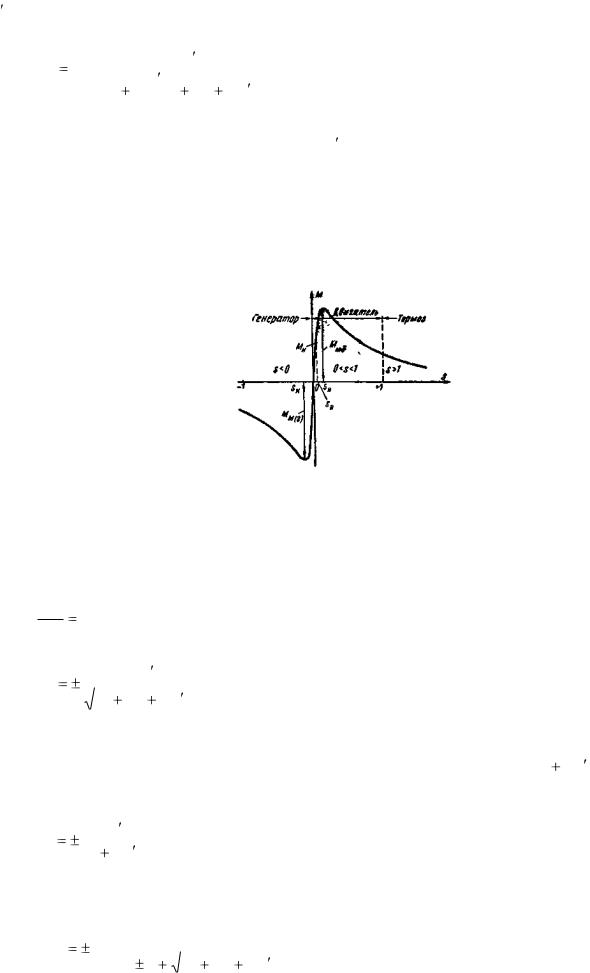

Асинхронный генератор иногда включается на параллельную работу с синхронным генератором, позволяющим путем изменения его тока возбуждения изменять реактивную составляющую отдаваемого им тока (§ 4-7,в). Условия работы синхронной машины при этом ухудшаются, так как она должна работать с пониженным cos θc, отдавая отстающий реактивный ток не только во внешнюю сеть, но и асинхронной машине для создания в ней магнитного поля (рис. 3- 41).

Рис. 3-41. Диаграмма векторов напряжения U и токов: нагрузки I , асинхронного генератора Iас и

синхронного генератора Iс при их параллельной работе.

3-13. Вращающий момент

а) Зависимость момента от потока Ф и активной составляющей тока ротора I 2 cos ψ2 .

Вращающий момент в асинхронной машине, как отмечалось, создается в результате взаимодействия вращающегося поля и токов, наведенных им в обмотке ротора. Его значение можно найти, исходя из закона электромагнитных сил.

На рис. 3-42 представлены кривые распределения индукции В и наведенных в обмотке ротора токов i2по окружности ротора асинхронного двигателя, причем эти кривые приняты синусоидальными.

Рис. 3-42. Распределение индукции В, токов i2 и тангенциальных сил f по окружности ротора.

При постоянных напряжении на зажимах статора и нагрузке на валу двигателя (s = const) обе кривые имеют неизменные амплитуды Bм и I2м и остаются неподвижными одна относительно другой. Сдвиг между ними равен Ψ2 (в электрических радианах) в соответствии со сдвигом по фазе э.д.с. и тока ротора.

Электромагнитная сила, действующая в тангенциальном направлении на проводник с током,

f Bil . (3-107)

Возьмем проводник, сдвинутый на угол ξ (в электрических радианах) относительно нулевого значения индукции. Индукция в месте, где находится проводник, B = Bмsinξ; ток в этом проводнике

i2 I 2м sin(ξ ψ2 ) . Следовательно, |

|

f Bм I 2м l sin ξsin(ξ - ψ2 ) . |

(3-108) |

На рис. 3-42 (вверху) показана кривая распределения тангенциальных сил f на окружности ротора, найденная согласно (3-108). На этом же рисунке (внизу) показаны тангенциальные силы, приложенные к ротору.

Кривые В и i2 относительно статора вращаются с синхронной частотой ω1. С такой же частотой относительно статора вращается кривая f; относительно ротора она вращается с частотой sω1.

Среднее значение тангенциальных сил f, необходимое для расчета момента, определяется следующим образом:

f |

|

|

|

1 2π |

B |

I |

|

|

l sin ξsin(ξ - ψ |

|

)dξ |

|

1 |

|

B |

I |

|

|

|

l cosψ |

|

|

|

|

||||||||||||||

ср |

|

|

|

|

|

|

2м |

2 |

|

|

|

|

2м |

2 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

2π 0 |

м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

м |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(3-109) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Общую силу F, действующую на ротор, найдем, умножив среднюю силу fср на число |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

проводников N2 обмотки ротора: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

F |

fср N 2 . |

|

|

|

|

(3-110) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

Вращающий момент равен произведению силы F на плечо 2 , где D'—диаметр ротора: |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

M |

F |

D |

|

|

|

f |

|

|

N |

|

D |

1 |

B l |

|

|

lN |

|

D |

|

cosψ |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 . |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

|

ср |

|

|

2 |

2 |

|

2 |

м |

2м |

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

(3-111) |

|

|

|||||||||||

Учитывая, что |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

π |

|

πD |

|

|

|

η |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Bм |

|

|

2 Bср |

; 2 p |

|

|

Bср lη |

|

|

; I 2м |

|

|

|

2I 2 , |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

получим, Дж:

M |

N |

2 p |

I |

|

cos ψ2 |

|

||

|

|

|

|

2 |

|

|||

2 |

2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

. |

(3-112) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

Формула (3-112) справедлива для обмотки ротора, выполненной в виде беличьей клетки. В общем случае для любой обмотки ротора необходимо учесть укорочение шага и распределение по окружности ротора катушек катушечной группы. Для этого нужно ввести в (3-112) обмоточный коэффициент k02, тогда момент, Дж,

M |

N |

2 pk02 |

I |

|

cos ψ 2 |

||

|

|

|

|

2 |

|||

2 |

2 |

|

|||||

|

|

|

|

(3-113) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

или момент, кг.м,

M 0,102 |

N |

2 pk02 |

I |

|

cos ψ 2 |

|

||

|

|

|

|

2 |

|

|||

2 |

2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

. |

(3-114) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

Если помножить (3-113) на ω1, и при этом учесть, что

|

|

ω1 |

2πn1 |

|

2πf1 |

|

2π |

|

f1ω2 k |

|

E2 |

|

N 2 2m2 ω2 |

|

60 |

|

p |

|

|

|

|

02 |

|||

|

|

|

2 |

|||||||||

; |

|

|

; |

|

|

|

, |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

то получим выражение для электромагнитной мощности:

Pэм ω1M m2 E2 I2 cosψ2 m1E2 I2 cosψ2 .

Точно такое же выражение для Рэм мы получили при помощи векторной диаграммы двигателя (§ 3- 10).

Формула (3-113) показывает, что М зависит от величин Ф, I2 и cos ψ 2 , которые в свою очередь зависят от скольжения. Поэтому она не дает в явной форме зависимости М от скольжения или от частоты вращения. Однако вывод выражения (3-113) помогает уяснить физическую картину образования электромагнитного момента М.

б) Зависимость момента от скольжения.

Зависимость М = f(s) при исследовании рабочих свойств асинхронной машины имеет важное значение. При определении этой зависимости устанавливается также влияние на вращающий момент напряжения U1 на зажимах статора и параметров машины. Она может быть найдена из уравнений напряжений и токов (3-98) и уравнения мощностей (3-69), которые мы еще раз напишем в следующем виде:

U1 |

|

I0 c Z12 |

I1Z1 ; |

|

(3-115) |

|||||||

0 |

|

I 0c Z12 |

I 2 Z 2s ; |

|

(3-116) |

|||||||

I 2 |

I0c |

I1 ; |

|

|

|

(3-117) |

|

|

||||

|

|

P |

|

m |

2 |

I 2 r |

|

m I |

2 |

2 r |

|

|

M |

|

э2 |

|

|

2 |

2 |

|

1 |

2 |

|

||

|

sω1 |

|

|

sω1 |

|

sω1 |

, (3-118) |

|||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где (по аналогии с трансформатором) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I0с Z12 |

E1 |

|

|

E2 |

; |

|

(3-119) |

|||||

Z1 |

r1 |

|

|

|

|

|

|

|

jx1 ; |

|

|

|

|

|

(3-120) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Z2s |

|

r2 |

|

|

|

|

|

jx2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

s |

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

(3-121) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Из (3-117) и (3-116) найдем: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

I0c |

I1 |

|

|

|

|

|

|

Z 2s |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Z12 |

Z 2s . |

|

|

(3-122) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

Подставляя найденное значение I0c |

в (3-115), получим: |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z12 Z 2s |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

U1 |

I1 |

(Z1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z12 Z 2s . |

(3-123) |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

Из последнего равенства следует: |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z12 Z 2s |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

I1 |

U1 |

|

|

Z1Z12 |

|

|

|

Z1Z 2s |

Z12 Z 2s . |

|

|

|

|

(3-124) |

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

Разделив числитель и знаменатель правой части на Z12, будем иметь: |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

Z 2s |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

Z 2s |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Z12 |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

I1 |

U1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z1 |

|

|

|

U1 |

Z |

1 |

|

C Z |

2s |

|

|

||||||||

|

|

|

|

Z1 Z 2s |

|

|

|

|

|

|

|

Z 2s |

|

|

|

1 |

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Z12 |

|

|

|

|

|

|

|

, |

(3-125) |

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Z1 |

|

|

c e jγ1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Z12 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(3-126) |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Для нормальных асинхронных двигателей мощностью Рн > 1 2 кВт угол γ1 по абсолютной |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

величине обычно меньше 1° и имеет отрицательное значение; модуль с1 = 1,05 |

1,02. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Подставив в (3-116) значение |

I ос |

из (3-122) и затем в найденное равенство |

I |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

1 из (3-125), |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

получим: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

I 2 |

|

U1 |

|

Z1 |

|

|

CZ 2 s . |

(3-127) |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

Учитывая равенства (3-120) и (3-121) и принимая С1 = c1, можем написать согласно (3-127) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

формулу для модуля тока: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

I2 |

U1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

(r c |

|

r2 |

)2 |

(x c x )2 |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

s |

|

|

1 1 2 |

|

|

. |

|

(3-128) |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Теперь можем найти искомую зависимость M = f(s), подставив в (3-118) полученное значение

I 2 :

|

|

m U 2 r |

|

|

|

|

||||

M |

|

|

1 |

1 |

2 |

|

|

|

|

|

sω [(r c |

r2 |

|

)2 |

|

(x |

c x |

)2 ] |

|

||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

1 1 1 |

s |

|

|

|

1 |

1 2 |

. |

(3-129) |

||

В найденном уравнении параметры r1, x1, x2 и с1 приближенно считаются постоянными. Следовательно, М зависит только от s (при U1 = const). Отметим здесь также, что при данном s

момент пропорционален квадрату напряжения U12 .

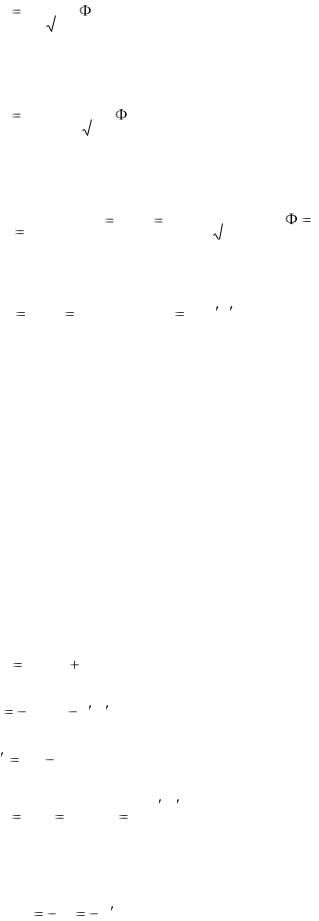

На рис. 3-43 представлена кривая M = f(s), построенная по уравнению (3-129). Она показывает, что вращающий момент имеет два максимума: один при s>0, другой при s<0.

Рис. 3-43. Кривая зависимости вращающего момента М от скольжения s трехфазной машины.

в) Максимальный момент.

Максимальный момент определяем обычным путем. Вначале найдем значение аргумента sk, при котором функция М будет максимальной. Для этого первую производную функции приравняем

dM |

0 |

|

нулю: ds |

||

. Отсюда получаем искомое значение |

sк |

|

|

|

c1r2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

r 2 |

|

(x |

|

c x )2 |

. |

(3-130) |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Скольжение sк — критическое скольжение, при котором момент достигает максимального |

|||||||||||||||||||||||

значения. В выражении (3-130) значение |

r 2 |

по сравнению со значением |

(x |

c x |

2 |

)2 |

|||||||||||||||||

1 |

1 |

1 |

мало и им |

||||||||||||||||||||

можно пренебречь. Это дает: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

sк |

|

|

c1r2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x1 |

c1 x2 . |

|

|

|

|

(3-131) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Подставив в (3-129) значение sк из (3-130), найдем максимальный вращающий момент: |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m U 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

M м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

2ω c [ r |

|

|

r 2 |

|

(x |

c x )2 ] |

. |

(3-132) |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

1 |

1 |

|

1 |

|

|

|

1 |

1 |

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Знак плюс в (3-130)  (3-132) относится к работе машины двигателем или тормозом, знак минус — к работе машины генератором.

(3-132) относится к работе машины двигателем или тормозом, знак минус — к работе машины генератором.

Так как r1 |

в нормальных двигателях мало по сравнению с |

x1 c1 x2 , то Мм зависит главным |

||||

образом от индуктивных сопротивлений рассеяния x1 и x2 . |

|

|||||

Для нормальных двигателей максимальный момент Мм |

больше номинального момента, |

|||||

соответствующего номинальной мощности на валу, в 1,8—2,5 раза: |

|

|||||

|

M м |

1,8 |

2,5 |

|

|

|

|

M н |

|

|

|||

|

|

. |

(3-133) |

|

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

M м |

|

|

|

Значение |

M н |

определяет способность к перегрузке двигателя, причем здесь имеется в виду |

||||

перегрузка только в отношении вращающего момента, а не по нагреву.

Из (3-132) следует, что максимальный момент пропорционален квадрату напряжения, приложенного к статору. Поэтому понижение U1 приводит к заметному уменьшению Мм.

Так, например, если напряжение Ul понизилось по сравнению с номинальным U1н на 30%, то

|

|

|

|

|

M м |

2 |

|

M м при Ul = 0,7U1н будет составлять 0,72 = 0,49 от Мн при U1н; если отношение M н |

|||||||

, то теперь |

|||||||

|

M м |

0,49 |

2 |

0,98; |

|

|

|

|

M н |

|

|

||||

оно будет |

|

|

следовательно, двигатель не сможет нести даже |

номинальную |

|||

|

|

|

|||||

нагрузку на валу.

Еще больше ухудшаются условия, если обмотка статора ошибочно соединена звездой, а не треугольником, как это требуется при данном напряжении. Тогда напряжение, приложенное к фазе

обмотки, будет в |

3 раз меньше номинального, а максимальный момент, следовательно, |

уменьшится в 3 раза. |

|

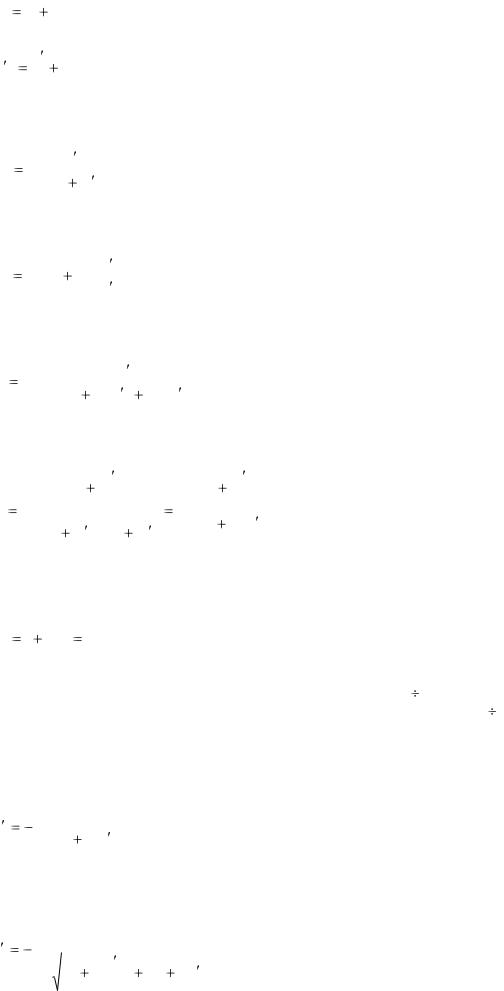

Из (3-132) также следует, что значение Мм при данном напряжении не зависит от активного сопротивления r2 . От r2 согласно (3-130) зависит скольжение sк, при котором момент становится максимальным. На рис. 3-44 приведены кривые M = f(s) для различных значений r2 при работе

машины с s>0. Они показывают, что с увеличением r2 максимум момента смещается в сторону больших скольжений, сохраняя при этом свое значение. Аналогичные кривые получаются и для генераторного режима.

Рис. 3-44. Кривые M = /(s) для различных значений активного сопротивления r2 роторной цепи.