- •Утверждено

- •Оглавление

- •Введение

- •Расчет теплофизических параметров

- •2. Общая схема расчёта теплообменных аппаратов

- •2.1. Тепловой расчёт теплообменников

- •2.1.1. Определение коэффициента теплоотдачи для сред, не меняющих агрегатное состояние

- •2.1.2. Определение коэффициента теплоотдачи при конденсации паров

- •2.1.3. Определение коэффициента теплоотдачи при кипении

- •2.1.4. Кипение в большом объеме на горизонтальном пучке

- •Гидравлический расчет теплообменных аппаратов [6]

- •3. Примеры расчета теплоообменников

- •3.1. Расчет кожухотрубчатого холодильника [6]

- •3.2. Расчет пластинчатого холодильника [6]

- •3.3. Расчет пластинчатого подогревателя (конденсатора) [6]

- •448000 Вт.

- •3.4. Расчет кожухотрубчатого конденсатора [6]

- •3.5. Расчет кожухотрубчатого испарителя [6]

- •3.6. Расчет фреонового конденсатора холодильной машины

- •3.7. Тепловой расчет испарителя холодильной машины

- •4. Расчетное Задание

- •Библиографический список

- •420066, Казань, Красносельская, 51

- •420066, Казань, Красносельская, 51

3. Примеры расчета теплоообменников

3.1. Расчет кожухотрубчатого холодильника [6]

Рассчитать и

подобрать нормализованный кожухотрубчатый

теплообменник для охлаждения кубового

остатка ректификационной колонны в

количестве

![]() кг/с от начальной температуры

кг/с от начальной температуры![]() С

до конечной

С

до конечной

С.

С.

Кубовый остаток

– коррозионноактивная органическая

жидкость, которая при средней температуре

С

имеет следующие физико-химические

характеристики:

С

имеет следующие физико-химические

характеристики:

плотность

![]() кг/м3;

кг/м3;

теплопроводность

![]() 0,662

Вт/(мК);

0,662

Вт/(мК);

теплоемкость

![]() Дж/(кгК);

Дж/(кгК);

динамическая

вязкость

![]() Пас;

Пас;

Охлаждение

осуществляется водой в режиме

![]() С

и

С

и

С.

С.

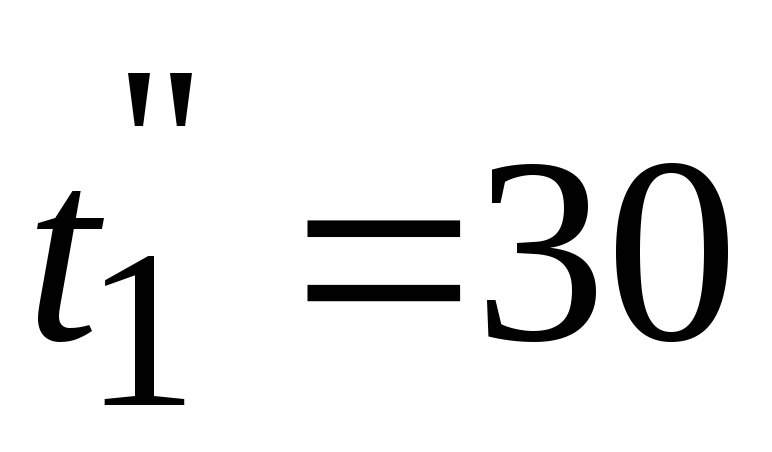

Расчет теплообменника проводится последовательно в соответствии с общей блок-схемой (рис.2. 1).

Тепловая нагрузка аппарата определяется по уравнению теплового баланса (формула (2.2))

![]()

![]() Вт.

Вт.

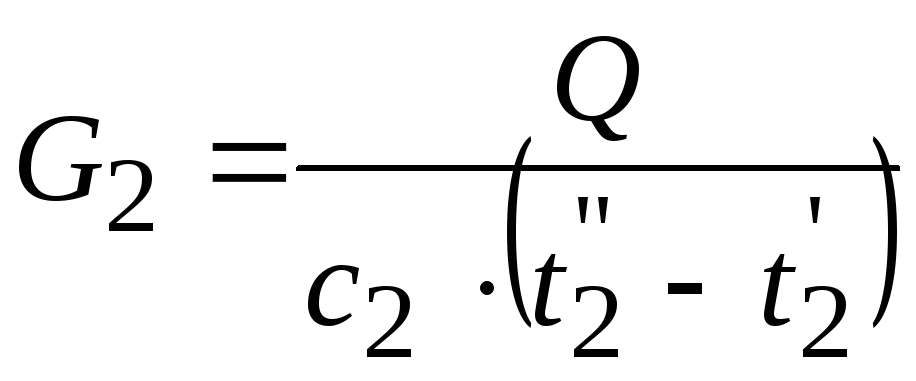

Тогда расход охлаждающей воды составит

![]() кг/с.

кг/с.

Здесь

![]() 4180 Дж/(кгК)

– теплоемкость воды при ее средней

температуре

4180 Дж/(кгК)

– теплоемкость воды при ее средней

температуре

С.

С.

Остальные физические характеристики воды при этой температуре (см. табл. П19):

![]() кг/м3;

кг/м3;

![]() Вт/(мК);

Вт/(мК);

![]() Пас.

Пас.

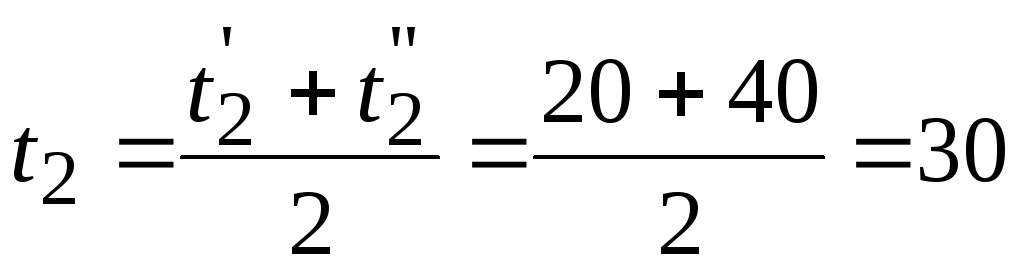

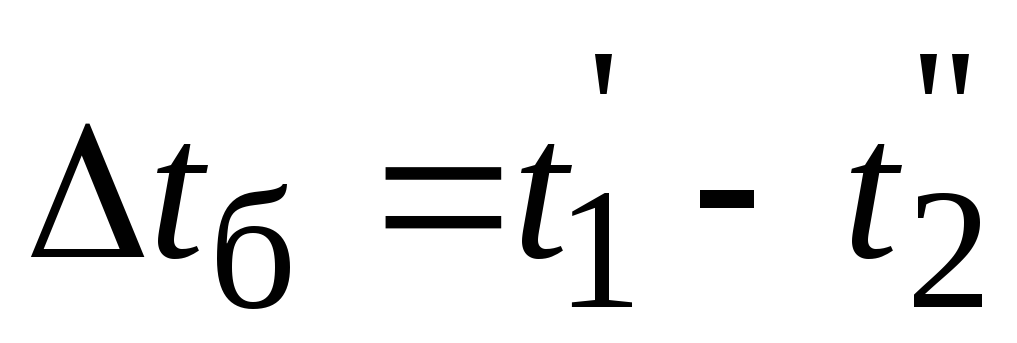

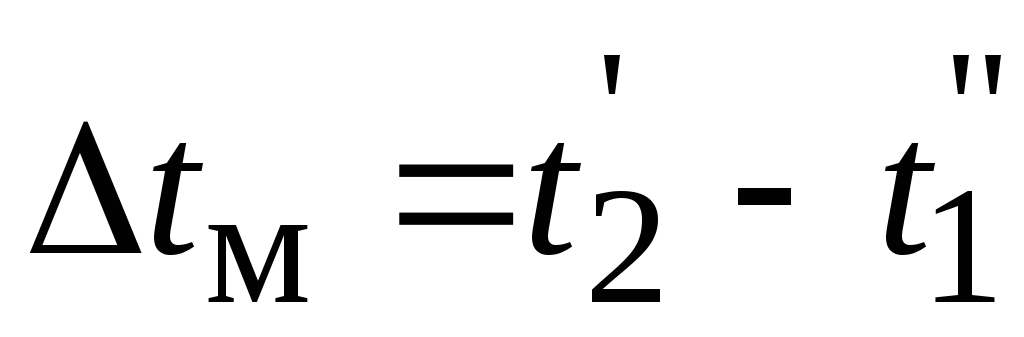

В теплообменнике реализуется противоточная схема движения теплоносителей, при этом большая разность температур составляет:

![]() С,

С,

а меньшая разность температур:

![]() С.

С.

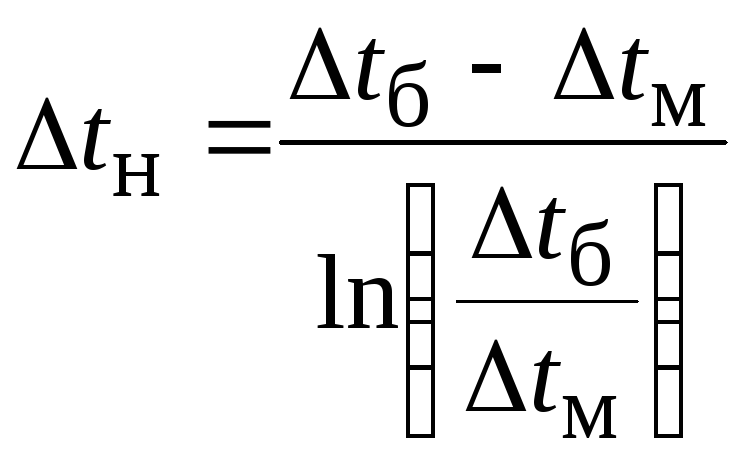

Отношение данных величин:

![]() ;

;

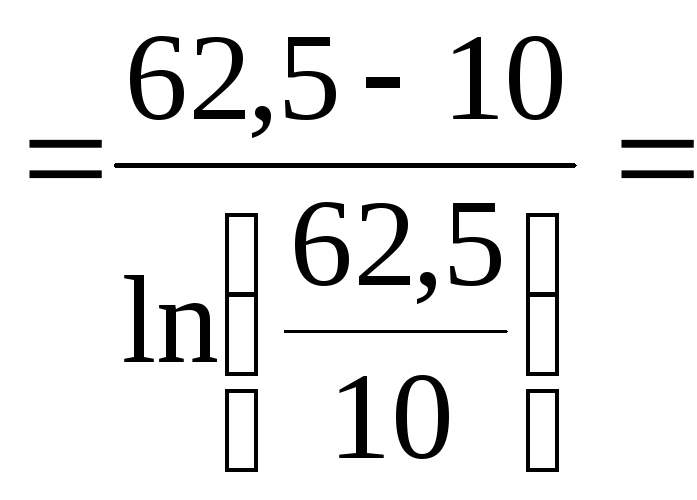

поэтому значение температурного напора, развиваемого в теплообменнике должно определяться по уравнению (2.7), т.е. как среднелогарифмическая разность температур:

28,6 C.

28,6 C.

Далее производится ориентировочный выбор теплообменника.

Решение вопроса о том, какой из теплоносителей направить в трубное пространство, определяется его давлением, коррозионной активностью, способностью загрязнять поверхности теплообмена и др. Рассматриваемый пример относится к такому случаю, когда коррозионноактивную среду – кубовый остаток – целесообразно направить в трубное пространство, а охлаждающую воду – в межтрубное.

Принимаем, что

течение сред в теплообменнике турбулентное.

Минимальное ориентировочное значение

коэффициента теплопередачи, соответствующее

данному режиму течения теплоносителей,

по табл. 2.1 равно

![]() ,

Вт/(м2К).

Тогда ориентировочное значение

поверхности теплообмена составит

,

Вт/(м2К).

Тогда ориентировочное значение

поверхности теплообмена составит

![]()

![]() м2.

м2.

По табл. П1 выбран

теплообменник с поверхностью

![]() м2,

имеющий следующие конструктивные

параметры:

м2,

имеющий следующие конструктивные

параметры:

площадь межтрубного

пространства

![]() = 0,04 м2;

= 0,04 м2;

длина труб

![]() м;

м;

диаметр кожуха D = 600 мм;

диаметр труб

![]() мм;

мм;

число труб n = 206;

число ходов труб z = 4,

число труб в одном

ходу

![]() .

.

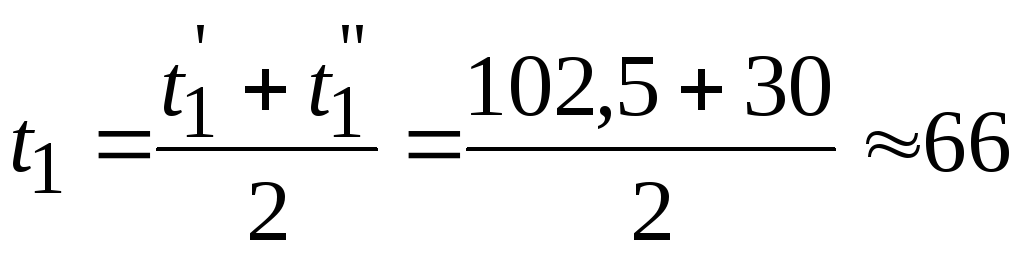

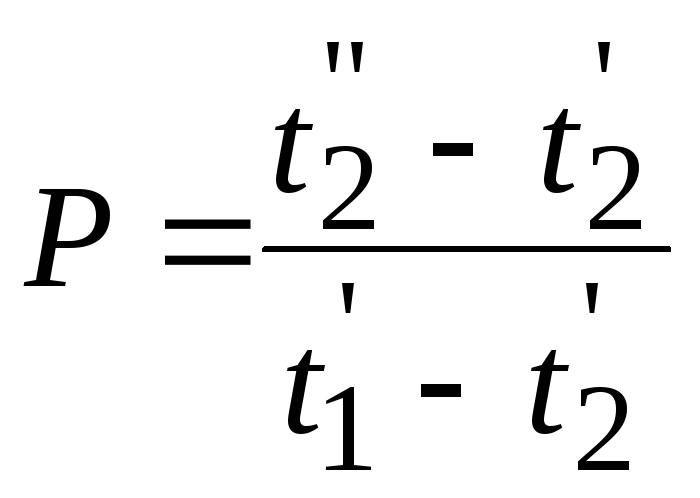

Уточняется средняя

разность температур. Соответствующая

поправка

![]() определяется по рис. 2.2б

с помощью параметров:

определяется по рис. 2.2б

с помощью параметров:

![]() ;

;

![]()

![]() .

.

![]() .

.

![]()

![]() С.

С.

Уточненный расчет поверхности теплопередачи производится следующим образом.

Находится число Рейнольдса в трубном пространстве теплообменника

![]() ,

,

где

![]() мм.

мм.

![]() .

.

Число Прандтля будет равно:

![]()

![]() .

.

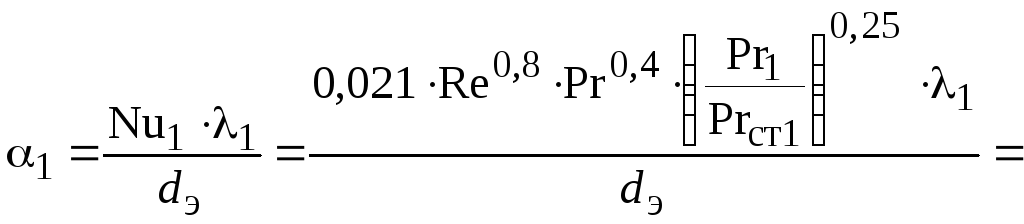

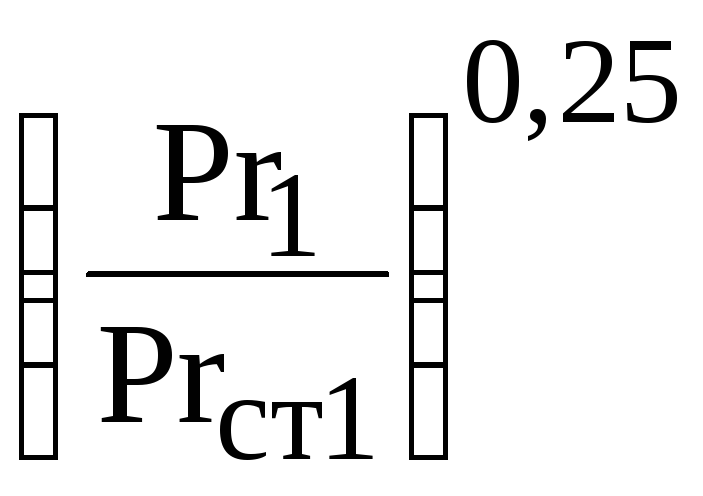

В соответствии с

формулой (2.12), коэффициент теплоотдачи

к жидкости, движущейся по трубам в

турбулентном режиме (![]() ),

равен

),

равен

![]() Вт/(м2К).

Вт/(м2К).

В данном случае

поправкой  можно

пренебречь, так как разность температур

можно

пренебречь, так как разность температур

![]() и

и![]() невелика (менее

невелика (менее![]() C).

C).

Минимальное сечение

потока в межтрубном пространстве

![]() м2,

поэтому число Рейнольдса, характеризующее

режим течения в этой области, будет

равно

м2,

поэтому число Рейнольдса, характеризующее

режим течения в этой области, будет

равно

![]()

![]() ,

,

а число Прандтля:

![]()

![]() .

.

Для турбулентного

режима в межтрубном пространстве (![]() ),

в соответствии с формулой (2.20), коэффициент

теплоотдачи к воде составит

),

в соответствии с формулой (2.20), коэффициент

теплоотдачи к воде составит

![]()

![]() Вт/(м2К).

Вт/(м2К).

Поскольку кубовый

остаток – органическая жидкость, в

соответствии с табл. 2.2 примем термические

сопротивления загрязнений равными

![]() (м2К)/Вт.

Учитывая повышенную коррозионную

активность кубовой жидкости, в качестве

материала труб целесообразно выбрать

нержавеющую сталь. Теплопроводность

нержавеющей стали

(м2К)/Вт.

Учитывая повышенную коррозионную

активность кубовой жидкости, в качестве

материала труб целесообразно выбрать

нержавеющую сталь. Теплопроводность

нержавеющей стали

![]() Вт/(мК).

Вт/(мК).

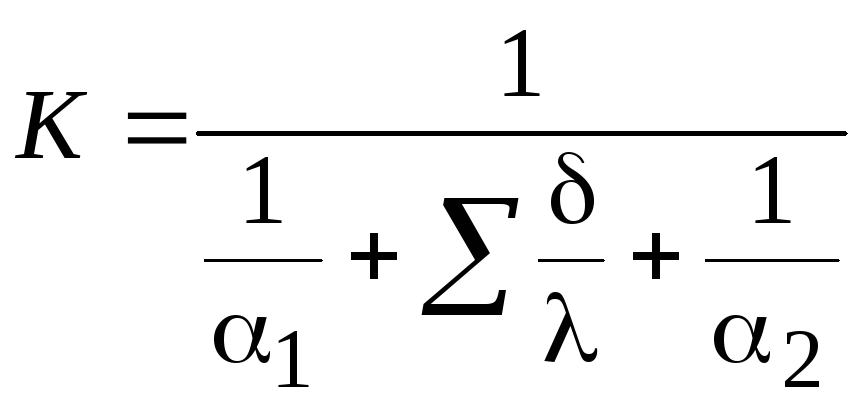

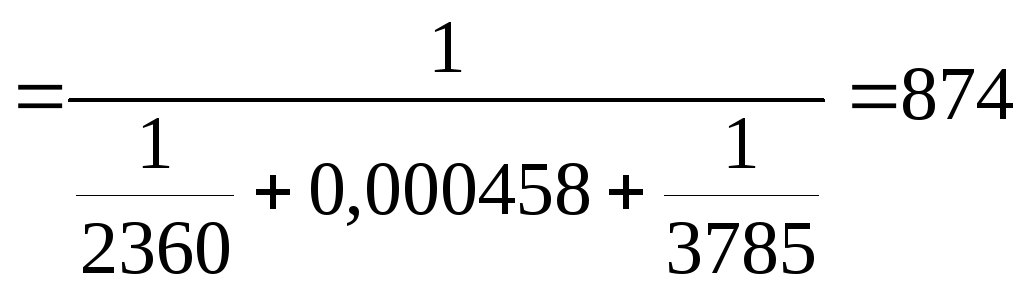

Сумма термических сопротивлений стенки и загрязнений равна:

![]()

![]() (м2К)/Вт.

(м2К)/Вт.

Коэффициент теплопередачи в теплообменнике определяется по уравнению (2.10)

Вт/(м2К).

Вт/(м2К).

Требуемая поверхность теплообмена составит

![]() м2.

м2.

Запас по поверхности теплообмена у выбранного теплообменника составляет

![]()

![]() .

.

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренный вариант теплообменного аппарата обеспечивает заданные условия работы по охлаждению кубового остатка с запасом по теплообменной поверхности 2,54 %.

Далее производится гидравлический расчет теплообменного аппарата.

Определяется гидравлическое сопротивление трубного пространства.

Скорость жидкости в трубах

![]() ,

,

где

![]()

площадь поперечного сечения одного

хода труб (табл. П1), м2.

площадь поперечного сечения одного

хода труб (табл. П1), м2.

![]() м/с

м/с

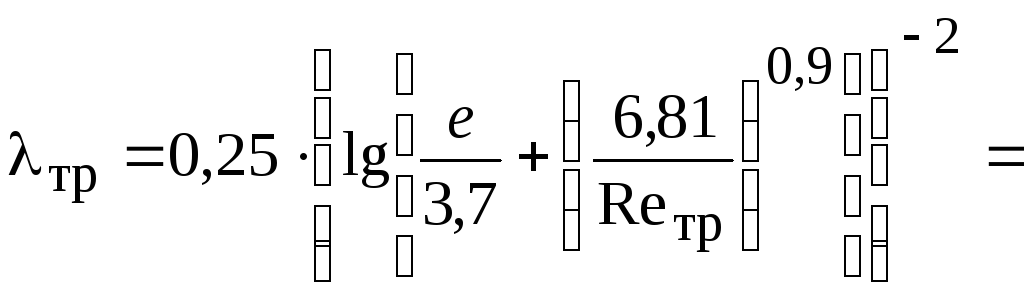

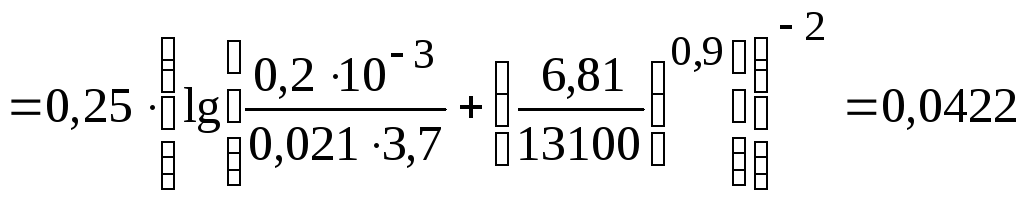

Коэффициент трения рассчитывается по формуле (2.55)

Вт/(мК).

Вт/(мК).

Диаметр штуцеров

к распределительной камере

![]() = 0,150 м (табл. П6), поэтому скорость

теплоносителя в штуцерах

= 0,150 м (табл. П6), поэтому скорость

теплоносителя в штуцерах

![]()

![]() м/с.

м/с.

В трубном пространстве следующие местные сопротивления:

вход в камеру и выход из неё,

три поворота на 180;

по четыре раза вход в трубы и выход из них.

Значения местных сопротивлений определяются по табл. 2.11.

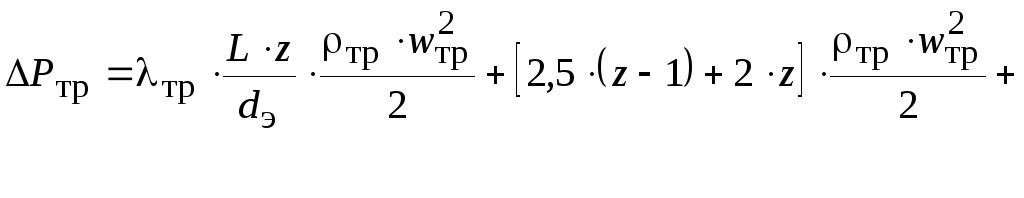

Таким образом, гидравлические потери трубного пространства составляют по формуле (2.56)

![]()

![]()

![]()

![]() Па.

Па.

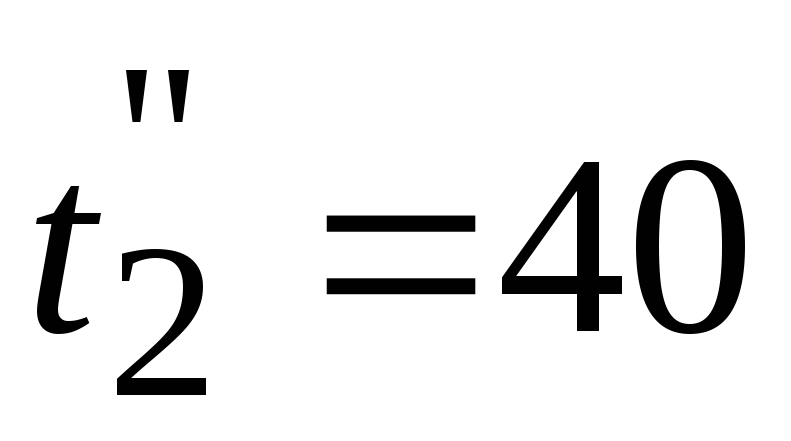

Определяется гидравлическое сопротивление трубного пространства.

Число рядов, омываемых водой в межтрубном пространстве (формула (2.58)):

![]()

![]() .

.

Это значение округляется в большую сторону:

![]() .

.

Число сегментных перегородок в теплообменнике х = 18 (см. табл.П7).

Диаметр штуцеров

к кожуху

![]() =

0,2 м (см. табл.П6).

=

0,2 м (см. табл.П6).

Скорость воды в штуцере

![]()

![]() м/с.

м/с.

Скорость воды в

наиболее узком сечении межтрубного

пространства площадью

![]() м2

равна

м2

равна

![]()

![]() м/с.

м/с.

В межтрубном пространстве следующие местные сопротивления: вход и выход жидкости через штуцера,

18 поворотов через сегментные перегородки (по их числу х = 18);

19 сопротивлений трубного пучка при его поперечном обтекании (x+1).

Коэффициенты местных сопротивлений принимаются по табл. 2.9.

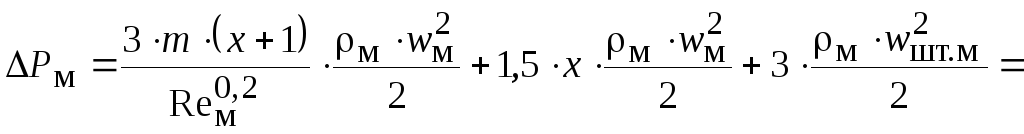

Тогда гидравлические потери по межтрубному пространству теплообменника будут равны

![]()

![]() Па.

Па.

Таким образом, гидравлические потери для выбранного нормализованного теплообменника составили: 3764 Па в трубном пространстве; 14455 Па в межтрубном пространстве.