Язык и мышление

Наличие у языка мыслительной (когнитивной) функции означает, что язык участвует в процессах мышления и познания.

1. Как связаны язык и мышление?

Связь языка и мышления:

-

Генетическая – мышление возникает одновременно с языком, социальным взаимодействием и трудом.

-

Психофизиологическая – и мышление, и речевая деятельность осуществляются при помощи мозга.

За порождение и восприятие речи отвечают определенные зоны мозга, находящиеся в доминантном (чаще левом) полушарии мозга:

-

Зона Брокá – в нижней лобной извилине;

-

Зона Вéрнике - первая височная извилина.

При поражении какой-либо из этих зон человек может утратить способность к порождению или восприятию речи (наблюдается афазия – расстройство речи).

2. Можно ли мыслить без помощи языка?

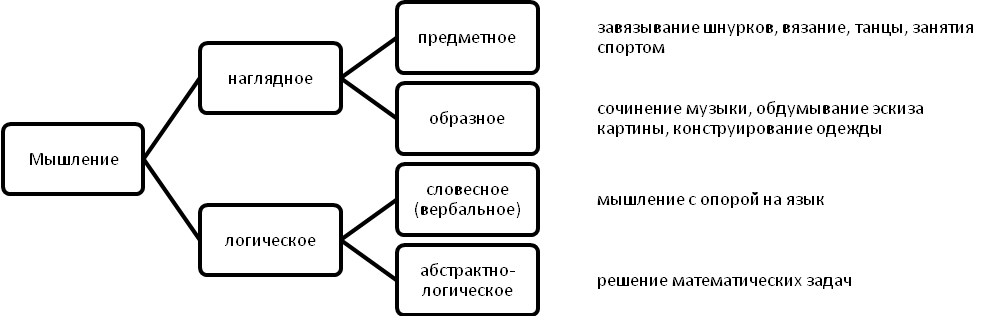

Основные типы мышления:

-

Часть типов мышления не имеют отношение к языку.

Иллюстрации:

-

«Я утверждаю, что слова полностью отсутствуют в моем уме, когда я действительно думаю» (Жак Адамар, математик).

-

«Слова, написанные или произнесенные, не играют, видимо, ни малейшей роли в механизме моего мышления» (Альберт Эйнштейн, физик).

3. На что опирается вербальное мышление?

Языковые структуры, при помощи которых осуществляется вербальное мышление, отличаются от языковых структур, представленных в устной и письменной речи.

-

Внутренняя речь – использование языковых единиц в ходе мыслительной деятельности. Понятие разработано Л.С. Выготским (1896-1934).

Специфика внутренней речи:

-

Нечеткость;

-

Фрагментарность: есть только главное;

-

Ассоциативность.

4. Влияет ли язык на мышление?

Гипотеза лингвистической относительности (гипотеза Сепира-Уорфа). Эдвард Сепир (1884–1939) и Бенджамин Уорф (1897–1941): язык определяет мышление, т.е. носители разных языков видят мир по-разному, через призму своих языков. Стимул – изучение языков индейцев.

Примеры:

-

В языке индейцев хопи нет слов со значением отрезков времени (час, утро и т.п.) они иначе воспринимают время (не дробят его на фрагменты).

-

В языке пираха (Амазония): нет числительных, только ‘несколько’ и ‘много’ (è очень сложно обучать математике).

Предшественник – Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835): «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг».

Язык и общество. Общенародный язык и формы его существования. Литературный язык

Язык – это общественное явление: он принадлежит обществу и делает возможным взаимодействие между людьми.

1. Изменения в обществе влекут за собой изменения в языке. Пример – изменения русского языка после перестройки: проникновение в литературный язык значительного количества жаргонизмов и др.

2. Общество может сознательно влиять на язык. Необходимо учитывать, что человек способен сознательно повлиять на язык лишь в ограниченных сферах (установление норм языка, в частности реформы графики и орфографии, создание терминологий, языковая политика, создание искусственных языков). Пример – вопросы языковой политики (например, придание белорусскому и русскому языку статуса государственных языков в РБ или украинскому языку статуса единственного государственного языка в Украине).

В других сферах влияние на язык ограниченно или невозможно. Так, например, исключительно сложно для отдельного человека ввести в язык новое слово: робот (К. Чапек), лилипут (Дж. Свифт), бездарь (И. Северянин).

3. Язык отражает деление общества на группы.

Использование отдельных групп языковых единиц связано с социальным статусом говорящих: употребление ты- и Вы-форм как выражение социальной дистанции в русском. В Японии существуют отдельные правила речевого поведения для мужчин и женщин, а также сложная система показателей вежливости в целом.

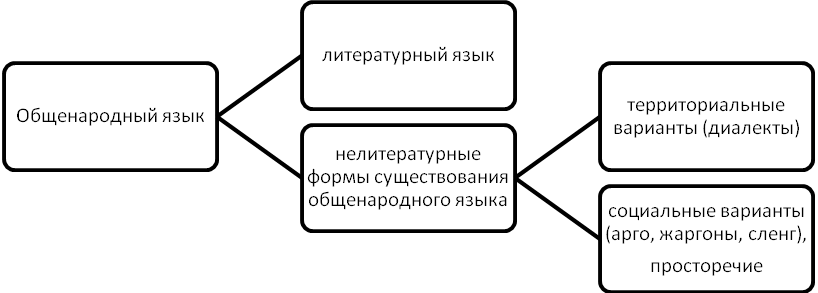

Язык обслуживает потребности всего общества, при этом общество неоднородно. Формы существования общенародного языка отражают структуру языкового коллектива:

Социальные варианты:

-

Арго – тайный язык, создаваемый для того, чтобы сделать речь какой-либо социальной группы непонятной для посторонних (криминальное арго).

-

Жаргон – особенности речи конкретной группы людей, обособленных по роду деятельности, хобби и т.д. (жаргон журналистов, музыкантов, геймеров и т.п.).

-

Сленг (общий жаргон, интержаргон) – неформальные языковые единицы, которые не привязаны к какой-либо социальной группе и поэтому общепонятны.

Просторечие – ненормативные языковые единицы в речи городских жителей.

Литературный язык (языковой стандарт) – одна из форм существования общенародного языка, воспринимаемая как образцовая и используемая в большинстве коммуникативных ситуаций.

Свойства литературного языка:

-

Нормированность (известно, как надо говорить) и кодифицированность (нормы закреплены в специальных изданиях – словарях, грамматиках и справочниках).

-

Относительная стабильность и консервативность:

«Нормой признается то, что было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет. <…> Если бы литературное наречие изменялось быстро, то каждое поколение могло бы пользоваться лишь литературой своей да предшествовавшего поколения, много двух. Но при таких условиях не было бы и самой литературы, так как литература всякого поколения создается всей предшествующей литературой. Если бы Чехов уже не понимал Пушкина, то, вероятно, не было бы и Чехова» (А.М. Пешковский (1878-1933)).

-

Наддиалектность: объединяет жителей различных регионов.

-

Престижность: литературный язык – образцовая форма общенародного языка, уровень владения литературным языком, как правило, связывается с уровнем образования.

-

Полифункциональность: обслуживает различные сферы общественной жизни.

-

Стилистическая дифференциация.

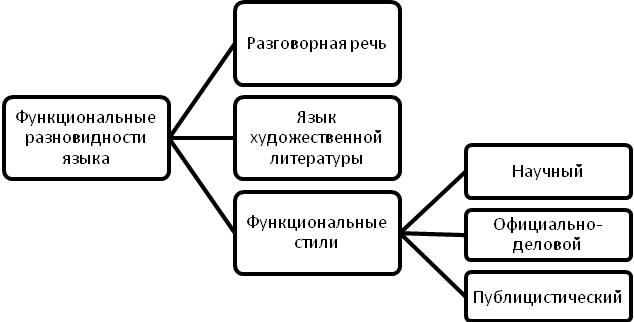

Классификация функциональных разновидностей языка Д.Н. Шмелева (1926-1993):

Функциональные разновидности языка различаются:

-

сферой использования языка (наука, искусство и т.д.),

-

основными целями общения (сообщить практическую информацию, воздействовать эстетически и т.д.),

-

языковыми особенностями.

Специфика разговорной речи: некодифицированный вариант языка, строится по своим специфическим законам (пропуск слов, нарушение грамматических норм и т.п.). Пример записи устной разговорной речи: Тут в этом году/ сын/ в… весной привёз такого… Он рыболов страстный сын/ он был на Ла… на-а этом… не Ладожском/ а Чудском озере/ ловил рыбу/ и оттуда привёз/ среди рыбы/ котёнка/ маленького чёрного котёнка// Причём я потом вот… когда этот котёнок… Его выкармливали/ из пипетки первые дни// А потом/ я-а/ поприсмотревшись к этому котёнку стал говорить что это очевидно помесь/ кошки и щуки такой был странный котёнок// Он кидался на каждого кто входил/ и терзал его//.

Специфика языка художественной литературы: могут использоваться не только единицы литературного языка, но и нелитературные элементы: диалектизмы, жаргонизмы и т.п., а также слова и выражения, сконструированные автором текста (окказионализмы).

Если литературный язык обслуживает несколько народов, то могут возникать территориальные варианты литературного языка (отличаются от диалектов обработанностью).

-

Британский и американский английский (брит. railway – амер. railroad; брит. underground - амер. subway);

-

Испанский – в Испании и Латинской Америке, португальский – в Португалии и в Бразилии и т.д.