- •Familie hat viele Gesichter

- •In: Das Parlament Nr. 33/34, 16.8.2004, s.L

- •Elternwille und Kindeswohl - vom Wandel der Erziehung

- •§ 2 Bildungsauftrag der Schule

- •Zusammenleben in der Familie

- •Familienpolitik in Deutschland

- •Familien in Deutschland

- •Lebensformen und Familie im Wandel

- •Der familienkrach

- •Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik

- •Gleichberechtigung von Mann und Frau

- •Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- •Wandel im Geschlechterverhältnis

- •Ungleichheit zwischen Frauen und Männern

- •Männergesellschaft - Gibt's die noch?

- •Häufige Ursachen von Eheproblemen

- •Unser Verständnis von Arbeit

- •Formen und Ursachen von Arbeitslosigkeit

- •Jäger, Bauer, Banker Wie wir morgen arbeiten werden: Ein Blick zurück nach vorn

- •Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft

- •Verstöße gegen Rechtsordnung – die Gerichte entscheiden

- •Der Fall Peter k.

- •§ 52. Tateinheit. (1) Verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so wird nur auf eine Strafe erkannt.

- •§ 250. Schwerer Raub. (1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn

- •Der Ablauf des Gerichtsverfahrens – Strafprozess und Zivilprozess

- •Im Zivilprozess ist manches anders

- •Beobachtungsaufträge für den Gerichtsbesuch

- •Recht und Gerechtigkeit im Rechtsstaat

- •Was ist ein Rechtsstaat?

- •Rechtssicherheit im Rechtsstaat – Beispiele

- •Jugendstrafe - angemessen und zweckmäßig? Protokoll der Angst

- •Migration weltweit

- •Arbeitskräfte gesucht: Gastarbeiter

- •Arbeit gesucht: Traumziel Europa

- •Binnenwanderung in Europa

- •Deutschland - ein Einwanderungsland?

- •Ausländer in Deutschland: einfach nur fremd?

- •Integrationspolitik

- •Integration in Schule und Beruf

- •Migration und Integration

- •Integration - Integrationspolitik

- •Fremde und Fremdsein - Vorurteile und Feindbilder

- •Internationale Migration

- •Formen der Abwanderung

- •Irreguläre Migration

- •Staatliche Steuerungsversuche

- •Migration und Integration (Deutschland-Chronologie)

- •Religionen: Konfliktpotenzial oder kulturelle Bereicherung?

- •Ethnische Konflikte

- •Globaler Terrorismus – die neue Gefahr

- •Gemeinsamer Kampf gegen den Terror

- •Transnationaler Terrorismus

- •11. September 2001

- •Der islamistische Terrorismus

- •Terrorismus gestern und heute

- •Der internationale Terrorismus – weiterhin eine Gefahr?

- •Gefahr durch abc-Waffen

- •Internationale Abwehrstrategien

- •Weltpolitische Konflikte

- •Ursachen und Hintergründe von Konflikten und Kriegen

- •Islamischer Fundamentalismus

- •Entwicklung und Aufhebung des Ost-West-Konflikts

- •Struktur und Perspektiven des Nord-Süd-Konflikts

- •Konfliktherd Nahost

- •Krieg und Friedlosigleit: Warum gibt es Kriege? –

- •Vier Beispiele

- •Vietnam: gegensätzliche Gesellschaftsordnungen

- •Krieg, Konflikt, Konfliktlösung

- •Vielfalt moderner Kriege

- •Kriege neuer Art

- •Irak-Krieg 2003

- •Krieg im ehemaligen Jugoslawien

- •Kurden: Volk ohne Land

- •Humanitäre Katastrophen

- •Umweltkatastrophe als Schadensursache und Schaden [Bearbeiten]

- •Organisationen und Instrumente kollektiver Sicherheit

- •Vereinte Nationen und Weltfriedensordnung

- •Osze – Sicherheit und Zusammenarbeit für Europa

- •Internationale Nichtregierungsorganisationen

- •Nato und Bundeswehr

- •Interkulturelle Kommunikation

- •Eine seltsame Alchemie zwischen Deutschen und Franzosen.

- •Deutsch – Deutsche – Franzosen – Deutschland – Frankreich

- •Ein Gespräch über interkulturelle Probleme

- •Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Belarus – Ein Erfahrungsbericht

- •Warum sehen Russinnen so viel schöner aus?

- •Über die Ehe - ein Kommentar

- •Heirats-Trends

- •Andere Länder, andere Sitten

- •«Das Wichtigste für einen Deutschen ist immer nur er selbst!»

- •Bikulturelle Ehen und Beziehungen

- •Inhaltsverzeichnis

- •Verstöße gegen die Rechtsordnung –

Lebensformen und Familie im Wandel

Der soziale Wandel in Deutschland hat die privaten Lebensformen und die Familie als die am weitesten verbreitete Grundform menschlichen Zusammenlebens stark verändert.

In der vorindustriellen Zeit dominierte das Ideal der Großfamilie, die neben Familienmit-gliedern mehrerer Generationen und Verwandten auch familienfremde Personen umfasste (Haus-haltsfamilie mit Produktionsfunktion, z. B. Familienbetriebe in Handwerk und Landwirtschaft).

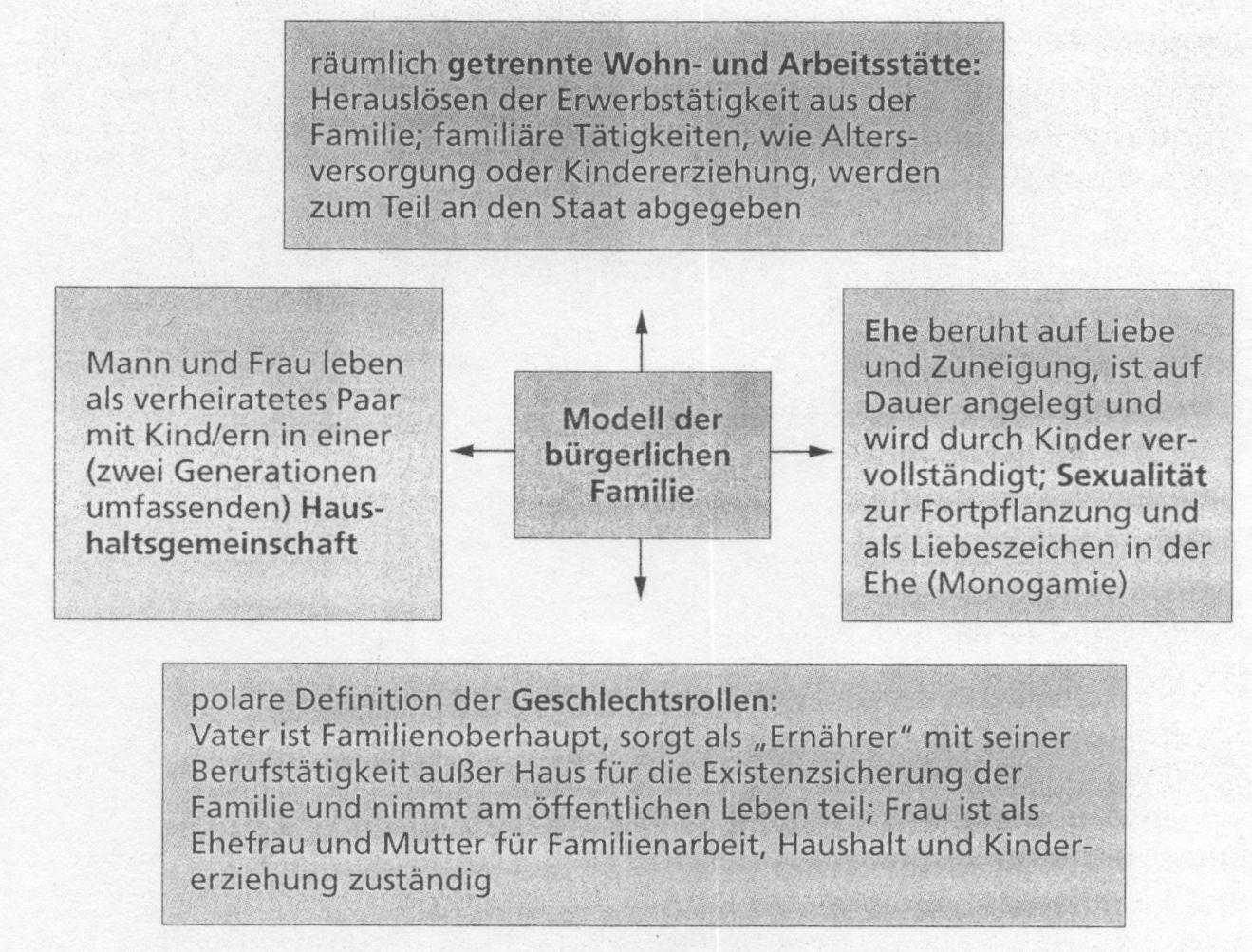

Das Ideal der bürgerlichen Kleinfamilie ist in Europa in der zweiten Hälfte des 18. Jh. Entstanden. Im 19. Jh. breitete sich dieses Leitbild zunehmend in allen Schichten aus.

In der Bundesrepublik der 1950er- und 1960er-Jahre dominierte als Ideal und Lebensform die bürgerliche Kernfamilie mit nicht erwerbstätiger Mutter und zwei Kindern („Normalfamilie"). Geringe Scheidungsraten, hohe Heiratsneigung, frühes Heiratsalter und höhere Geburtenraten waren weitere Merkmale.

Es zeichnet sich ein Strukturwandel der bürgerlichen Familie ab.

-

Strukturwandel der bürgerlichen Familie

Rückgang der Kinderzahl

Abnahme der Mehrkinder-Familien (vorherrschendes Modell: Zwei-Kinder-Familien)

wachsende Kinderlosigkeit von Frauen, „späte Mutter-schaft"

Geltungs- und Bindungsverlust der Ehe

starker Rückgang der Eheschließungen bei kontinuierlichem Anstieg der Scheidungsquote

starker Anstieg (und zunehmende gesellschaftliche Ak-zeptanz) der nichtehelichen Lebensgemeinschaften, der Singles und Alleinerziehenden

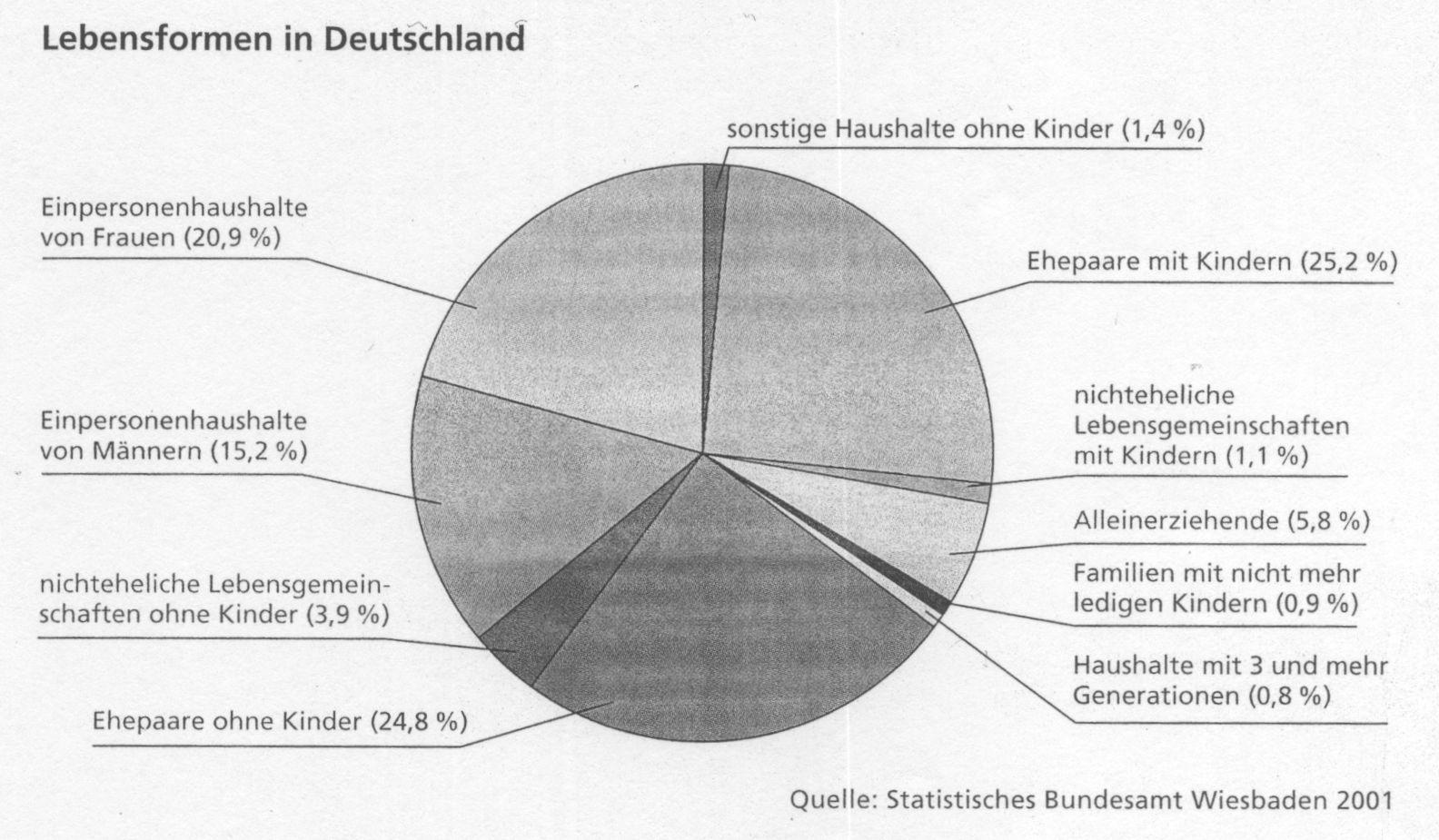

Pluralisierung der Le-bensformen und ver-änderte Familien- und Haushaltsstrukturen

Abnahme von „Normalfamilien"-Haushalten ;

Zunahme von neuen Lebensformen: Wohngemeinschaften, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Paare ohne Kinder, alleinerziehende Mütter, Singles, „Patch-work"-Familien

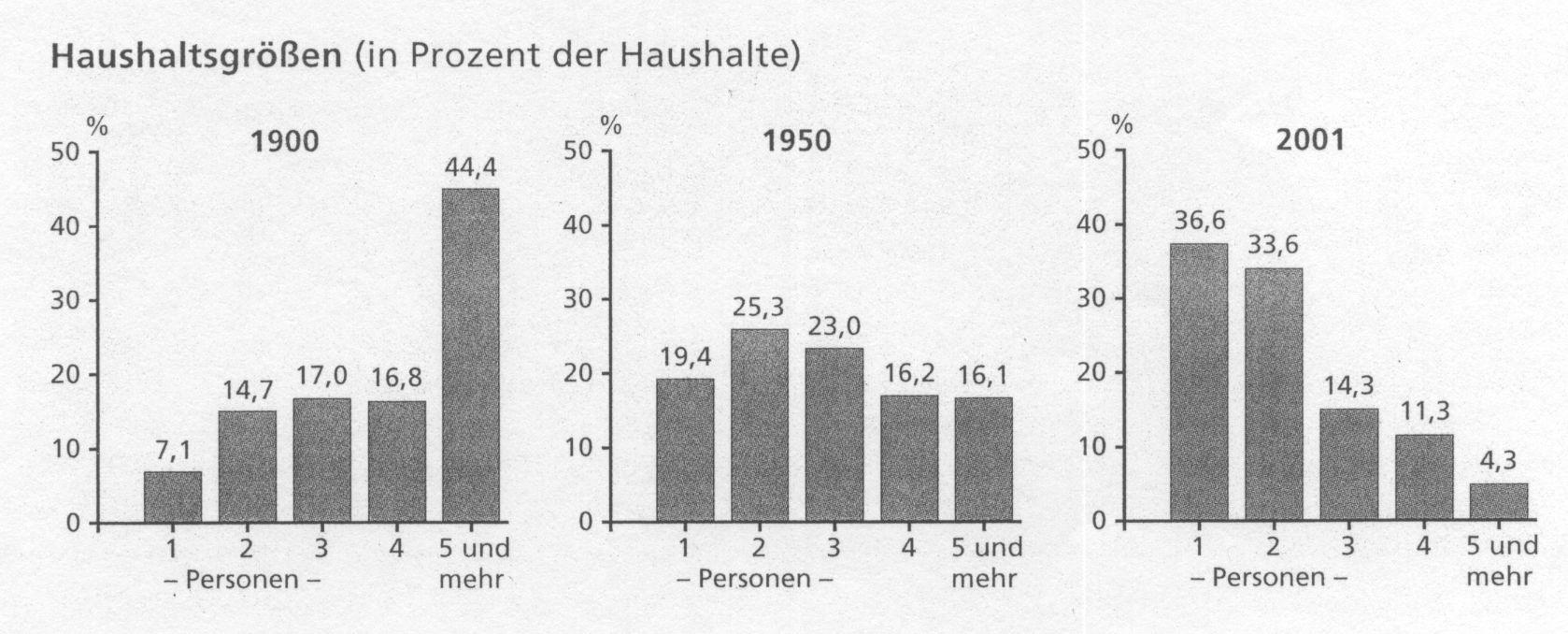

Abnahme der Haushaltsgröße (insbesondere Rückgang der Mehr-Generationen-Haushalte) bei wachsender Haus-haltszahl; starker Anstieg der Einpersonen-Haushalte bzw. von Alleinlebenden, wachsender Anteil von Haushalten ohne Kinder

Der Wandel der Lebens- und Familienformen steht in engem Zusammenhang mit

dem demografischen Wandel (Geburtenrückgang, steigende Lebenserwartung),

einem Wandel des Geschlechterverhältnisses (veränderte Rollenbilder von Mann und Frau, weibliche Berufstätigkeit, Doppelverdiener-Familien, gleichberechtige Partnerschaft, parti-zipativeres Eltern-Kind-Verhältnis, veränderte Erziehungsziele),

einem Wandel der Werte in Bezug auf Familie, Ehe, Kinder, Partnerschaft und einer Aus-weitung der „Normalitätsvorstellungen",

Tendenzen der Individualisierung und Pluralisierung in entwickelten Gesellschaften (Indi-vidualisierung des Lebenslaufs, Differenzierung der privaten Lebensformen),

politischen Reformen im Ehe-, Familien- und Scheidungsrecht.

In Deutschland dominiert nach wie vor das „Normalitätsmuster" der bürgerlichen Kleinfa-milie, eine Pluralisierung hat vor allem im Nicht-Familiensektor – bei den Lebensformen ohne Kin-der – stattgefunden.

Abweichungen vom traditionellen Familienmodell und individualisierte Lebensformen finden sich überdurchschnittlich stark in Großstädten und in höheren Bildungsschichten. Dagegen dominieren in sozialen Unterschichten die herkömmlichen privaten Lebensformen. Von Armut bedroht sind vor allem junge Familien, alleinerziehende Mütter, kinderreiche Familien (ver-stärkt in ausländischen Familien).

Die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung gibt an, dass eine Familie zum Lebensglück notwendig ist. Zugleich nimmt die Zahl Alleinlebender (Singles) zu, wobei viele Singles eine feste Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt haben bzw. eine Partnerschaft nicht grundsätzlich ablehnen. Gleichgeschlechtliche Lebensformen haben zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz und eine Grundlage rechtlicher Gleichstellung (Partnerschaftsgesetz vom 1.8.2001) gefunden.

Die tendenziell nachlassende Bindungskraft des traditionellen Familienmodells und die Verstärkung individualisierter Lebensformen eröffnen zwar neue Handlungsmöglichkeiten, führen aber auch dazu, dass durch Verhandlungs- und Abstimmungsprozesse neue Arrangements und Regelungen im Zusammenleben von Partnern und Familienmitgliedern, aber auch zwischen Familie und Beruf gefunden werden müssen.

Texterläuterungen

Lebensformen sind relativ stabile Muster privater Beziehungen, die als Formen des Alleinlebens oder Zusammenlebens (mit oder ohne Kinder) beschrieben werden.

Die zentralen Kriterien zur Beschreibung von Lebensformen sind die Haushaltsgröße und Gene-rationenzusammensetzung, die sozialrechtliche Stellung der Personen, der Familienstand (ver-heiratet, verwitwet, geschieden) und die Kinderzahl.

b) In der DDR wurde das „sozialistische Familienideal“ verfolgt, das der bürgerlichen Kleinfamilie

ähnelte, aber die erwerbstätige Mutter einschloss.

Die Darstellung in der Tabelle beruht auf dem Datenreport 2002, die Grafik auf Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Die Geburtenrate liegt bei durchschnittlich 1,4 Kindern in den alten Bundesländern und 1,1 Kindern in den neuen Ländern pro Frau (2002).

Im Zentrum der Veränderungen in Ehe und Familie steht die veränderte Rolle der Frau (v.a. weibliche Erwerbstätigkeit), die mit einer größeren Wahlfreiheit der Lebensgestaltung verbun-den ist (ökonomische Unabhängigkeit, Option der Scheidung, Leben mit Kindern oder ohne Kinder).

Die Zunahme der Alleinlebenden ist zurückzuführen auf den Anstieg des Durchschnittsalters bei Heirat und Geburt, auf gewachsene Scheidungsraten, gestiegene Lebenserwartung und größere Autonomie der jungen Generation.