- •Familie hat viele Gesichter

- •In: Das Parlament Nr. 33/34, 16.8.2004, s.L

- •Elternwille und Kindeswohl - vom Wandel der Erziehung

- •§ 2 Bildungsauftrag der Schule

- •Zusammenleben in der Familie

- •Familienpolitik in Deutschland

- •Familien in Deutschland

- •Lebensformen und Familie im Wandel

- •Der familienkrach

- •Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik

- •Gleichberechtigung von Mann und Frau

- •Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- •Wandel im Geschlechterverhältnis

- •Ungleichheit zwischen Frauen und Männern

- •Männergesellschaft - Gibt's die noch?

- •Häufige Ursachen von Eheproblemen

- •Unser Verständnis von Arbeit

- •Formen und Ursachen von Arbeitslosigkeit

- •Jäger, Bauer, Banker Wie wir morgen arbeiten werden: Ein Blick zurück nach vorn

- •Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft

- •Verstöße gegen Rechtsordnung – die Gerichte entscheiden

- •Der Fall Peter k.

- •§ 52. Tateinheit. (1) Verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so wird nur auf eine Strafe erkannt.

- •§ 250. Schwerer Raub. (1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn

- •Der Ablauf des Gerichtsverfahrens – Strafprozess und Zivilprozess

- •Im Zivilprozess ist manches anders

- •Beobachtungsaufträge für den Gerichtsbesuch

- •Recht und Gerechtigkeit im Rechtsstaat

- •Was ist ein Rechtsstaat?

- •Rechtssicherheit im Rechtsstaat – Beispiele

- •Jugendstrafe - angemessen und zweckmäßig? Protokoll der Angst

- •Migration weltweit

- •Arbeitskräfte gesucht: Gastarbeiter

- •Arbeit gesucht: Traumziel Europa

- •Binnenwanderung in Europa

- •Deutschland - ein Einwanderungsland?

- •Ausländer in Deutschland: einfach nur fremd?

- •Integrationspolitik

- •Integration in Schule und Beruf

- •Migration und Integration

- •Integration - Integrationspolitik

- •Fremde und Fremdsein - Vorurteile und Feindbilder

- •Internationale Migration

- •Formen der Abwanderung

- •Irreguläre Migration

- •Staatliche Steuerungsversuche

- •Migration und Integration (Deutschland-Chronologie)

- •Religionen: Konfliktpotenzial oder kulturelle Bereicherung?

- •Ethnische Konflikte

- •Globaler Terrorismus – die neue Gefahr

- •Gemeinsamer Kampf gegen den Terror

- •Transnationaler Terrorismus

- •11. September 2001

- •Der islamistische Terrorismus

- •Terrorismus gestern und heute

- •Der internationale Terrorismus – weiterhin eine Gefahr?

- •Gefahr durch abc-Waffen

- •Internationale Abwehrstrategien

- •Weltpolitische Konflikte

- •Ursachen und Hintergründe von Konflikten und Kriegen

- •Islamischer Fundamentalismus

- •Entwicklung und Aufhebung des Ost-West-Konflikts

- •Struktur und Perspektiven des Nord-Süd-Konflikts

- •Konfliktherd Nahost

- •Krieg und Friedlosigleit: Warum gibt es Kriege? –

- •Vier Beispiele

- •Vietnam: gegensätzliche Gesellschaftsordnungen

- •Krieg, Konflikt, Konfliktlösung

- •Vielfalt moderner Kriege

- •Kriege neuer Art

- •Irak-Krieg 2003

- •Krieg im ehemaligen Jugoslawien

- •Kurden: Volk ohne Land

- •Humanitäre Katastrophen

- •Umweltkatastrophe als Schadensursache und Schaden [Bearbeiten]

- •Organisationen und Instrumente kollektiver Sicherheit

- •Vereinte Nationen und Weltfriedensordnung

- •Osze – Sicherheit und Zusammenarbeit für Europa

- •Internationale Nichtregierungsorganisationen

- •Nato und Bundeswehr

- •Interkulturelle Kommunikation

- •Eine seltsame Alchemie zwischen Deutschen und Franzosen.

- •Deutsch – Deutsche – Franzosen – Deutschland – Frankreich

- •Ein Gespräch über interkulturelle Probleme

- •Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Belarus – Ein Erfahrungsbericht

- •Warum sehen Russinnen so viel schöner aus?

- •Über die Ehe - ein Kommentar

- •Heirats-Trends

- •Andere Länder, andere Sitten

- •«Das Wichtigste für einen Deutschen ist immer nur er selbst!»

- •Bikulturelle Ehen und Beziehungen

- •Inhaltsverzeichnis

- •Verstöße gegen die Rechtsordnung –

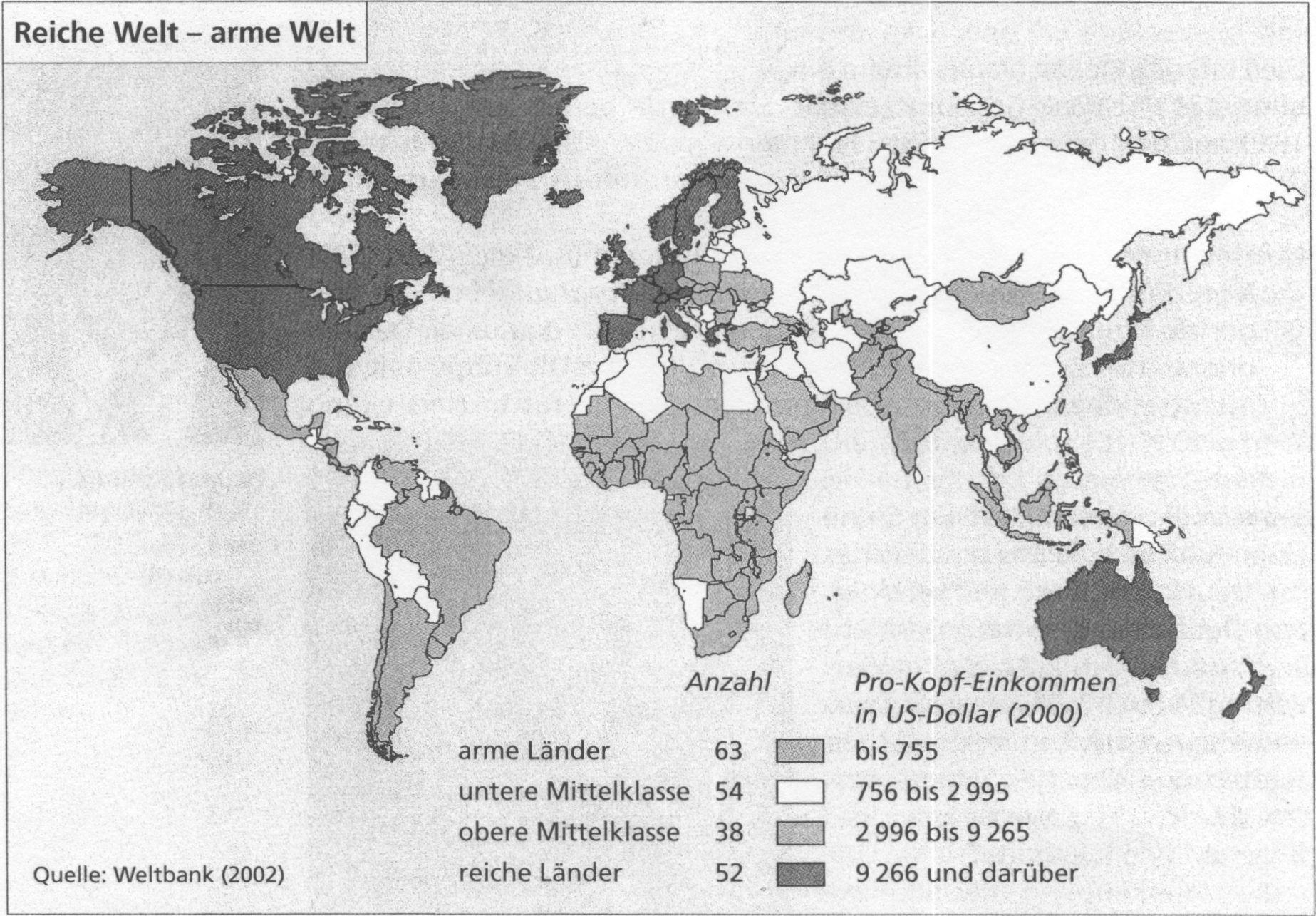

Struktur und Perspektiven des Nord-Süd-Konflikts

Der Nord-Süd-Gegensatz gehört seit den 1960er-Jahren zu den großen weltpolitischen Kon-fliktkonstellationen, durch die internationale Politik strukturiert wird. Im Kern handelt es sich um einen sozioökonomischen, außenwirtschaftlichen und verteilungspolitischen Interessenkonflikt zwi-schen Entwicklungsländern und Industrieländern. Er widerspiegelt das fundamentale Nord-Süd-Entwicklungsgefälle in den Bereichen der technologischen Kompetenz, der ökonomischen Produk-tivität und des materiellen Lebensstandards.

Seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation und dem Wegfall der so genannten „Zweiten (sozialistischen) Welt“ hat sich der Nord-Süd-Gegensatz noch vertieft. Dabei schlagen sich ver-stärkt ökologische, bevölkerungs- und sicherheitspolitische Entwicklungen nieder.

Nord-Süd-Konflikt bezeichnet den konflikthaften Gegensatz in der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Entwicklung zwischen den Industriestaaten der nördlichen Erdhalbkugel und den Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas.

Texterläuterung: Die geographische Bezeichnung Nord-Süd ist ungenau, denn nicht alle Länder

des Südens gehören zu den Entwicklungsländern (z.B. Australien, Neuseeland) und auch nicht alle Entwicklungsländer liegen auf der Südhalbkugel. Nach dem Zerfall der Sowjetunion werden die daraus hervorgegangenen Länder Zentralasiens zu den Entwicklungsländern gerechnet.

Entwicklungsländer und ihre Differenzierungen

Der Kampf gegen den Kolonialismus, der Mitte der 1960er-Jahre weitgehend abgeschlossen war, führte zur Entstehung neuer Staaten, die als Länder der „Dritten Welt“ bzw. als Entwicklungs-länder bezeichnet wurden. Ihnen gemeinsam war das Grundanliegen, die Folgen kolonialer Abhängigkeit und Unterentwicklung zu überwinden und die tiefe ökonomische Kluft zu den Industriestaa-ten zu beseitigen. Innere und äußere Faktoren, besonders die bestehende Weltwirtschaftsordnung, wirkten dem aber entgegen.

Anfang der 1970er-Jahre übten die Entwicklungsländer durch Verschärfung einer Ölkrise zum ersten Mal wirtschaftlichen und politischen Druck auf die Industrieländer aus. Es fanden Aus-einandersetzungen in verschiedenen Gremien der UNO, insbesondere in der UNCTAD, in der die Entwicklungsländer über die Stimmenmehrheit verfügen, statt. Die UN-Vollversammlung verabschiedete 1974 eine Erklärung und ein Aktionsprogramm zur Errichtung einer neuen Welt-wirtschaftsordnung (NWWO) sowie die Charta über die wirtschaftlichen Rechte der Staaten.

Dennoch konnten weder dadurch noch durch die 1977 gebildete Nord-Süd-Kommission oder weitere Initiativen die gravierenden Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern des Sü-dens und des Nordens abgebaut werden.

Die Gruppe der Entwicklungsländer weist gemeinsame Merkmale, aber auch größer werdende Unterschiede auf.

Texterläuterungen

„Dritte Welt“ ist ein Begriff, der aus der Zeit des Ost-West-Konflikts stammt. „Erste Welt“ meinte die kapitalistischen Industriestaaten, „Zweite Welt“ die sozialistischen Staaten.

UNCTAD: Abk. für United Nations Conference on Trade and Development = UN-Konferenz für Handel und Entwicklung; sie wurde 1964 gegründet – ausgelöst durch die in der Gruppe der 77 zusammengeschlossenen Entwicklungsländer.

Gemeinsame Merkmale der Entwicklungsländer

|

ökonomisch |

sozial |

soziokulturell/politisch |

ökologisch |

teilung

|

|

|

durch Rodungen, Überweidung, Gewässerver-schmutzung

gische Auflagen und Schutzmaßnahmen |

Die allgemeinen Merkmale sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausgeprägt. Besonders im letzten Jahrzehnt haben sich Unterschiede zwischen den Entwicklungsländern verstärkt. Sie werden deshalb untergliedert in die wenig entwickelten Länder und die Schwellenländer.

Die wenig entwickelten Länder – die Less Developed Countries (LDC) - sind Länder mit einem niedrigen Pro-Kopf-Einkommen (unter 745 US-Dollar), mit geringer Entwicklung des menschlichen Kapitals (Lebenserwartung, Gesundheit, Ernährung, Bildung, Alphabetisierungs-grad) und Strukturschwächen der Wirtschaft (Anteile der Industrie am Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigtenzahl in der Industrie, Stromverbrauch pro Kopf, Ausrichtung der Exporte).

Die LDC-Gruppe umfasst große wie kleine Länder, rohstoffreiche und rohstoffarme. Sie sind durch ethnische und kulturelle Unterschiede gekennzeichnet und weisen teilweise erhebliche wirtschaftliche und soziale Differenzierungen auf, z.B. ungleiche Entwicklungen zwischen städtischen und ländlichen Räumen, Gegensätze zwischen Arm und Reich, zwischen Männern und Frauen.

In diese Gruppe gehören auch die 49 am wenigsten entwickelten Länder – die Least Deve-lopend Countries (LLDC).

Die Bildung der Gruppe der LLDC-Länder geht auf einen Beschluss der Vollversammlung der Vereinten Nationen von 1971 zurück. Sie nehmen in der entwicklungspolitischen Arbeit der UN einen besonderen Stellenwert ein. Seit 1991 wird für die Einstufung der Länder ein Katalog von verschiedenen Kriterien verwendet, um die Strukturelemente der Armut möglichst genau zu erfassen.

Die Gruppe der Schwellenländer – die Newly Industrializing Countries (NIC) – umfasst die

Länder, die sich auf dem Weg zur Industrialisierung befinden. Grundlage dafür sind die staatliche Förderung gewerblichen Unternehmertums, verstärkter Export von Fertigwaren in Industrieländer und Ausbau eines leistungsfähigen Dienstleistungssektors. Es sind Länder mit ungleicher Entwick-lung: Zum einen gibt es neben Zentren und Regionen mit hoher Produktivität auch rückständige Gebiete, zum anderen sind die Länder nur mit einzelnen Produkten oder Branchen auf den interna-tionalen Märkten konkurrenzfähig.

Texterläuterungen

Die Weltbank gruppiert alle Länder der Erde nach dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Die Vereinten Nationen errechnen seit 1990 den Human Development Index (HDI) nach den Indikatoren Pro-Kopf-Kaufkraft, Lebenserwartung und Alphabetisierungsrate. Es ist nicht nur die Wirtschaftskraft eines Landes, sondern auch ihre Umsetzung in soziale Entwicklungen ausschlaggebend.

Die am wenigsten entwickelten Länder werden zudem als „Vierte Welt“ bezeichnet, davon befinden sich 34 in Afrika, südlich der Sahara.

Zu den Schwellenländern gehören u.a. Brasilien, Mexiko, Indien, Südkorea, Malaysia, Indone-sien.

Friedensgefährdung durch Destabilisierung

Im Gegensatz zum Ost-West-Konflikt, in dem sich hochgerüstete Militärblöcke mit unge-heurem Vernichtungspotenzial gegenüberstanden, sind die aus dem Nord-Süd-Konflikt erwachsenden Gefahren anderer Art. Sie sind nicht in einem globalen militärischen Zusammenstoß oder in einem weltrevolutionären Flächenbrand zu sehen. Die „Staaten des Südens“ sind auch keine gefügte Allianz, die ihre Interessen mit koordiniertem politischen Druck verfolgt.

Die vom Nord-Südgefälle ausgehende Friedensgefährdung besteht im Konfliktpotenzial von Hunger, Klassenkämpfen, Staatskrisen, Massenfluchtbewegungen, neuen Sicherheitsproblemen und armutsbedinger Umweltzerstörung.

Wohlstand und Ordnung in den Industriestaaten sind also weniger durch mögliche Kriege mit armen Ländern als vielmehr durch politische, soziale, ökonomische und ökologische Destabi-lisierung bedroht.

Dabei sind im letzten Jahrzehnt neue Risiken und Gefahren hinzugekommen, die im Wechselverhältnis von Wohlstand und Massenkonsum im Norden sowie Armut und Massenelend im Süden begründet liegen. Das betrifft

die latente Zerstörung regionaler und globaler Ökosysteme,

die wachsenden internationalen Migrationsbewegungen und

die Proliferation von Massenvernichtungswaffen.

Bei der Umweltzerstörung in vielen Regionen der Dritten Welt handelt es sich sowohl um

armutsbedingte Umweltzerstörung (beispielsweise Erosionsschäden infolge von Holzeinschlag zur Brennstoffgewinnung) als auch um Schäden, an deren Entstehung die Industrieländer häufig selbst beteiligt sind (als Kapitalgeber, Konsumenten von im Raubbau gewonnenen Produkten, Lieferanten von Giftmüll usw.). Die Weltmarkteinbindung der Entwicklungsländer und der verschuldungsbedingte Zwang zur Steigerung der Exporterlöse verstärken noch den Raubbau natürlicher Ressourcen.

Zudem betrachten die „Länder des Südens“ die von den Industrieländern betriebene Durchsetzung internationaler Umweltstandards als Einschränkung ihrer Entwicklungsmöglichkeiten (z.B. FCKW-Produktion). Da die Industrieländer die Hauptverantwortung für die Bedrohung globaler Ökosysteme tragen, fordern sie von ihnen umfassende finanzielle und technologische Unterstützung bei der Umsetzung entsprechender Maßnahmen.

Migrations- und Flüchtlingsbewegungen haben vor allem in den Regionen der „Dritten Welt“ stark zugenommen. Zwar bewegen sich über 90 % der Flüchtlingsströme innerhalb dieser Regionen, aber der Migrationsdruck auf die Industrieländer hat deutlich zugenommen – sowohl aus den Entwicklungsländern des Südens wie auch aus den Transformationsländern des Ostens.

Die Bekämpfung der Migrations- und Fluchtursachen in den Ursprungsländern und –regio-nen wird damit immer mehr zu einem eigenen Interessenfeld der entwickelten Länder. Abschot-tungs- und Abwehrmaßnahmen, wie sie z.B. die USA gegen Wirtschaftsflüchtlinge aus Mexiko verhängt haben, werden eher zur Zuspitzung des Problems führen.

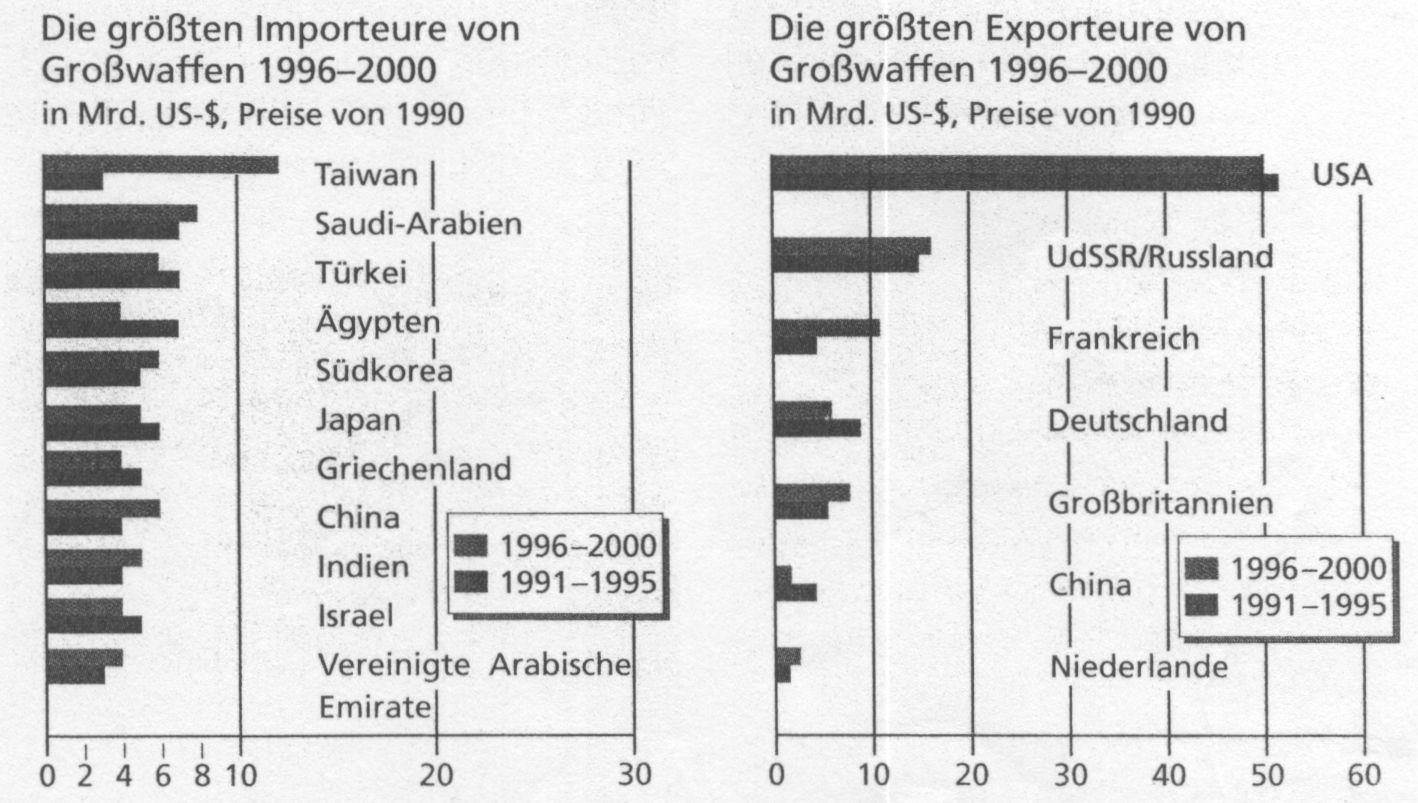

Aus dem Nord-Süd-Gegensatz erwächst die Gefahr eines globalen Sicherheitsproblems. Es äußert sich in der Zunahme von Angst und Bedrohung durch terroristische Anschläge, in der Forcierung militärischer Rüstung in Ländern der „Dritten Welt“ und in der akuten Gefahr der weiteren Verbreitung atomarer, chemischer und biologischer Massenvernichtungswaffen sowie moderner Trägersysteme in diesen Ländern. Im Schatten des Ost-West-Konflikts sind eine Reihe von Entwicklungsländern zu wichtigen Militärmächten herangewachsen, wie z.B. Indien oder Pakistan. Die von den Industrieländern vorgelegten Initiativen für Rüstungsabbau und Rüstungskontrolle kollidieren zunehmend mit den Souveränitäts- und Machtansprüchen dieser Länder.

Andererseits kommen Waffenexporte und Technologietransfer in erheblichem Umfang aus den Industrieländern selbst. Mit der Auflösung der Sowjetunion hat sich das Problem der Kontrolle von Exporten und Technologietransfers vor allem in Bezug auf Nuklearwaffen noch weiter ver-schärft.

Texterläuterungen

Proliferation, engl. = Bezeichnung für Weitergabe von kerntechnischem Material und kerntechnischem Verfahren an Länder, die sich nicht internationalen Kontrollen über deren Ver-wendung unterwerfen.

An der Jahrtausendwende befanden sich mehr als 20 Mio. Menschen auf der Flucht.

Die Nuklearrüstung Indiens, Pakistans, Nordkoreas, Irans und Israels befindet sich außerhalb der Kontrolle des Atomwaffensperrvertrages.

Rüstungsexporte bergen vor allem die Gefahr, regionale Konflikte innerhalb der „Dritten Welt“ zu verstärken.

(aus: Politik, Lehrbuch für die gymnasiale Oberstufe, 2009)