- •Familie hat viele Gesichter

- •In: Das Parlament Nr. 33/34, 16.8.2004, s.L

- •Elternwille und Kindeswohl - vom Wandel der Erziehung

- •§ 2 Bildungsauftrag der Schule

- •Zusammenleben in der Familie

- •Familienpolitik in Deutschland

- •Familien in Deutschland

- •Lebensformen und Familie im Wandel

- •Der familienkrach

- •Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik

- •Gleichberechtigung von Mann und Frau

- •Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- •Wandel im Geschlechterverhältnis

- •Ungleichheit zwischen Frauen und Männern

- •Männergesellschaft - Gibt's die noch?

- •Häufige Ursachen von Eheproblemen

- •Unser Verständnis von Arbeit

- •Formen und Ursachen von Arbeitslosigkeit

- •Jäger, Bauer, Banker Wie wir morgen arbeiten werden: Ein Blick zurück nach vorn

- •Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft

- •Verstöße gegen Rechtsordnung – die Gerichte entscheiden

- •Der Fall Peter k.

- •§ 52. Tateinheit. (1) Verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so wird nur auf eine Strafe erkannt.

- •§ 250. Schwerer Raub. (1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn

- •Der Ablauf des Gerichtsverfahrens – Strafprozess und Zivilprozess

- •Im Zivilprozess ist manches anders

- •Beobachtungsaufträge für den Gerichtsbesuch

- •Recht und Gerechtigkeit im Rechtsstaat

- •Was ist ein Rechtsstaat?

- •Rechtssicherheit im Rechtsstaat – Beispiele

- •Jugendstrafe - angemessen und zweckmäßig? Protokoll der Angst

- •Migration weltweit

- •Arbeitskräfte gesucht: Gastarbeiter

- •Arbeit gesucht: Traumziel Europa

- •Binnenwanderung in Europa

- •Deutschland - ein Einwanderungsland?

- •Ausländer in Deutschland: einfach nur fremd?

- •Integrationspolitik

- •Integration in Schule und Beruf

- •Migration und Integration

- •Integration - Integrationspolitik

- •Fremde und Fremdsein - Vorurteile und Feindbilder

- •Internationale Migration

- •Formen der Abwanderung

- •Irreguläre Migration

- •Staatliche Steuerungsversuche

- •Migration und Integration (Deutschland-Chronologie)

- •Religionen: Konfliktpotenzial oder kulturelle Bereicherung?

- •Ethnische Konflikte

- •Globaler Terrorismus – die neue Gefahr

- •Gemeinsamer Kampf gegen den Terror

- •Transnationaler Terrorismus

- •11. September 2001

- •Der islamistische Terrorismus

- •Terrorismus gestern und heute

- •Der internationale Terrorismus – weiterhin eine Gefahr?

- •Gefahr durch abc-Waffen

- •Internationale Abwehrstrategien

- •Weltpolitische Konflikte

- •Ursachen und Hintergründe von Konflikten und Kriegen

- •Islamischer Fundamentalismus

- •Entwicklung und Aufhebung des Ost-West-Konflikts

- •Struktur und Perspektiven des Nord-Süd-Konflikts

- •Konfliktherd Nahost

- •Krieg und Friedlosigleit: Warum gibt es Kriege? –

- •Vier Beispiele

- •Vietnam: gegensätzliche Gesellschaftsordnungen

- •Krieg, Konflikt, Konfliktlösung

- •Vielfalt moderner Kriege

- •Kriege neuer Art

- •Irak-Krieg 2003

- •Krieg im ehemaligen Jugoslawien

- •Kurden: Volk ohne Land

- •Humanitäre Katastrophen

- •Umweltkatastrophe als Schadensursache und Schaden [Bearbeiten]

- •Organisationen und Instrumente kollektiver Sicherheit

- •Vereinte Nationen und Weltfriedensordnung

- •Osze – Sicherheit und Zusammenarbeit für Europa

- •Internationale Nichtregierungsorganisationen

- •Nato und Bundeswehr

- •Interkulturelle Kommunikation

- •Eine seltsame Alchemie zwischen Deutschen und Franzosen.

- •Deutsch – Deutsche – Franzosen – Deutschland – Frankreich

- •Ein Gespräch über interkulturelle Probleme

- •Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Belarus – Ein Erfahrungsbericht

- •Warum sehen Russinnen so viel schöner aus?

- •Über die Ehe - ein Kommentar

- •Heirats-Trends

- •Andere Länder, andere Sitten

- •«Das Wichtigste für einen Deutschen ist immer nur er selbst!»

- •Bikulturelle Ehen und Beziehungen

- •Inhaltsverzeichnis

- •Verstöße gegen die Rechtsordnung –

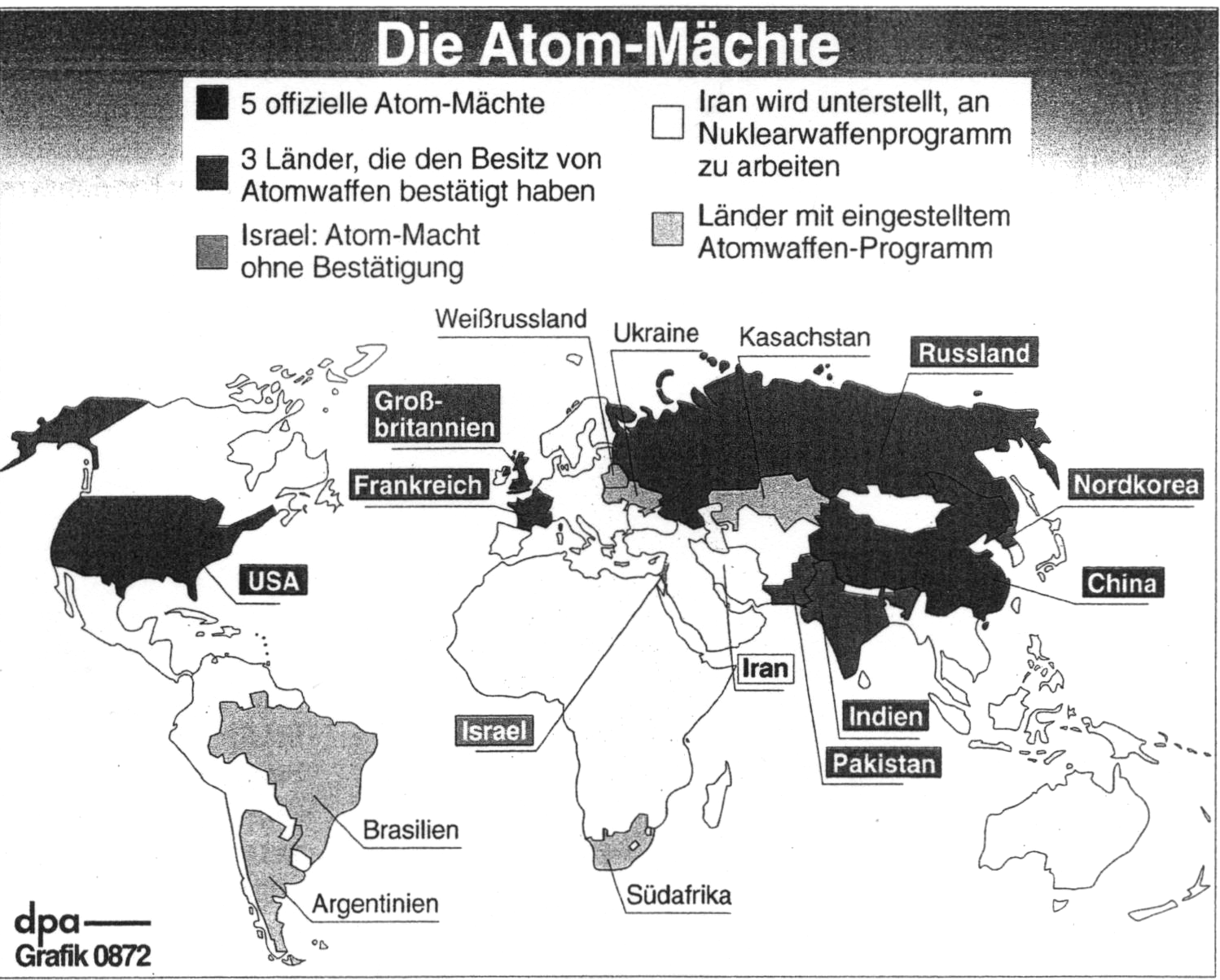

Gefahr durch abc-Waffen

Trotz diverser Rüstungskontrollabkommen sind ABC-Waffen zunehmend verbreitet. Sor-ge bereitet vor allem das iranische Atomprogramm. Zudem ist die Gefahr, dass sich Terroristen ABC-Waffen beschaffen, größer geworden.

„Frieden schaffen ohne Waffen" - von diesem Menschheitstraum ist die Welt nach wie vor weit entfernt. Aus Sicht der Industrieländer rückt dabei eine Gefahr immer mehr in den Vordergrund: die zunehmende Verbreitung von atomaren, biologischen und chemischen Waffen (ABC-Waffen). Der Einsatz schon sehr einfacher Atomsprengköpfe kann durch die enorme Druckwelle und die anschließende radioaktive Strahlung großen Schaden anrichten. Chemische Kampfstoffe führen zumeist zum Erstickungstod. Biologische Kampfstoffe sind Krankheitserreger, die tödliche Seuchen wie Pocken oder Pest verursachen können.

D ie

gleichzeitige Verbreitung weit reichender Trägermittel, vorwiegend

Raketen, kann westliche Industriestaaten neuen direkten

Bedrohungen aussetzen. Die Terroranschläge vom 11. September

2001 haben einer breiten internationalen Öffentlichkeit zudem die

Gefahren bewusst gemacht, die von ABC-Waffen in den Händen von

Terroristen ausgehen können.

ie

gleichzeitige Verbreitung weit reichender Trägermittel, vorwiegend

Raketen, kann westliche Industriestaaten neuen direkten

Bedrohungen aussetzen. Die Terroranschläge vom 11. September

2001 haben einer breiten internationalen Öffentlichkeit zudem die

Gefahren bewusst gemacht, die von ABC-Waffen in den Händen von

Terroristen ausgehen können.

Motive für die Beschaffung

Die Gründe, warum sich Staaten ABC-Waffen und weit reichende Trägermittel zu verschaffen suchen, sind vielfältig und überlagern sich oft. Eine Motivation mag in dem Wunsch liegen, Nachbarstaaten einzuschüchtern und zu bedrohen. Dies war beispielsweise im Irak unter der Herrschaft von Saddam Hussein der Fall, der in den 1980er Jahren einen Krieg gegen den Iran führte und dabei chemische Waffen einsetzte. 1990 überfiel der Irak Kuwait, besetzte es und konnte erst durch die militärische Aktion „Wüstensturm" unter Führung der USA wieder zum Rückzug bewegt werden. Die zuvor hergestellten Bestände an chemischen und biologischen Waffen setzte der Irak während dieses Krieges jedoch nicht ein.

Andere Staaten zeigen Interesse an ABC-Waffen, um die eigene Sicherheit gegenüber ambi-tionierten Nachbarn aufrechtzuerhalten. Ein wichtiges Beispiel ist der Iran. Nicht nur verfügen Is-rael und der Nachbar Pakistan bereits über Nuklearwaffen. In Teheran ist man auch besorgt, dass die USA, die mittlerweile in der gesamten Region eigene Streitkräfte stationiert haben, versucht sein könnten, einen Regimewechsel herbeizuführen. Denn für die Regierung von US-Präsident George W. Bush hat die Demokratisierung des Nahen Ostens besondere außenpolitische Bedeutung. Ein autoritär regierter Klerikerstaat, der in den Besitz von Nuklearwaffen kommen könnte, läuft dieser Strategie zuwider. Er stellt aus Sicht der USA eine große Bedrohung dar.

Pakistans Kemwaffenerwerb wiederum erfolgte als Reaktion auf entsprechende Bemühungen Indiens. Neu-Delhi führte bereits 1974 eine Nuklearexplosion durch. Im Sommer 1998 vollzog es eine Reihe von Kerntests zu militärischen Zwecken, auf die Pakistan umgehend mit eigenen Kernwaffentests reagierte.

Indien seinerseits entschied sich für den nuklearen Weg, weil es sich an seiner Nordgrenze der Nuklearmacht China gegenübersieht. Darüber hinaus wollte Indien seinen internationalen Status aufwerten.

Das von Kim Jong II stalinistisch regierte Nordkorea ist ein völlig isoliertes Land. Es hat im Februar 2005 selbst offiziell behauptet, bereits Kernwaffen zu besitzen. Experten streiten darüber, wie glaubwürdig diese Behauptung ist, schließen aber ein bereits einsatzfähiges Atompotenzial nicht aus. Dieses wird in Pjöngjang wohl als eine Art Überlebensgarantie angesehen. Außerdem bietet die Weitergabe von Raketentechnik - zum Beispiel an den Iran oder Syrien - Nordkorea eine willkommene Devisenquelle.

Die so genannten Sechser-Gespräche, an denen neben den USA und Nordkorea auch China, Russland, Südkorea und Japan teilnehmen und in denen es um den Stopp für das nordkoreanische Atomprogramm geht, wurden Ende 2005 vorerst ausgesetzt. Im Prinzip stehen sich zwei kaum miteinander zu vereinbarende Standpunkte gegenüber: Während Washington die vollständige Abrüs-tung des nordkoreanischen Atomprogramms einfordert, will Pjöngjang den USA vor allem wirt-schaftliche Zugeständnisse und umfassende Sicherheitsgarantien abringen, wie etwa das Versprechen, Nordkorea nicht militärisch anzugreifen.

Die überwiegende Mehrzahl der Staaten hat sich gegen den Erwerb von ABC-Waffen entschieden. Einige - darunter Deutschland - fühlen sich im Rahmen der Nato durch die Kernwaffen der USA mitgeschützt. Für andere Staaten spielen ABC-Waffen in ihren Regionen keine Rolle und würden nur zu Komplikationen führen. Manchen fehlen die finanziellen und technischen Voraussetzungen zur Entwicklung und Herstellung dieser Waffen. Wiederum andere fühlen sich den internationalen Normen verpflichtet, die biologische und chemische Waffen verbieten und den Kreis der Staaten, die Kernwaffen besitzen dürfen, einschränken.

Sonderfall Iran

Europa grenzt im Süden an den Nahen und Mittleren Osten. Dass sich Staaten dieser Region um ABC-Waffen und weit reichende Raketen bemühen, ist daher auch aus europäischer Sicht be-sorgniserregend. Dabei kommt dem Iran eine zentrale Rolle zu.

Teheran hat durch die Inkraftsetzung internationaler Abkommen auf den Besitz von nuklearen, chemischen und biologischen Waffen verzichtet. Dennoch hegen viele Beobachter Zweifel, ob sich das Land auch daran hält. In Kooperation mit Russland hat der Iran einen Leichtwasserreaktor gebaut. Dieser kann nur schwer für militärische Zwecke missbraucht werden. Problematischer ist dagegen, dass der Mullah-Staat darüber hinaus einen vollen nuklearen Brennstoffkreislauf anstrebt.

Im August 2002 wurde bekannt, dass der Iran auch eine Urananreicherungsanlage errichtet. Über eine solche Technologie verfügen derzeit nur etwa zehn Länder, die meisten von ihnen sind auch im Besitz von Atomwaffen. Teheran gibt vor, die im Bau befindliche Einrichtung lediglich zu zivilen Zwecken nutzen zu wollen. In der Tat dienen Urananreicherungsanlagen oft zur Herstellung schwach angereicherten Urans, das zur Produktion von Brennstäben für Kernkraftwerke verwendet wird. Ohne größere bauliche Veränderungen kann dieselbe Technologie aber auch zur Produktion hoch angereicherten Urans genutzt werden, das für den Bau von Kernwaffen benötigt wird.

Auffällig ist, dass Iran die Anreicherungsanlage mit einer relativ hohen Produktionskapazität schon sehr weit vorangetrieben hat, obwohl - abgesehen von dem Reaktor in Buschehr, für den die Brennstäbe aus Russland geliefert werden sollen - weitere geplante Kernkraftwerke noch nicht einmal auf dem Reißbrett geplant sind. Daher spricht vieles für einen militärischen Verwendungszweck der Urananreicherung. Außerdem stellte sich ab dem Herbst 2002 heraus, dass Iran über vie-le Jahre nicht vorschriftsmäßig mit der Internationalen Atomenergiebehörde (International Atomic Energy Agency -IAEA) kooperiert und beispielsweise Uranimporte aus China nicht gemeldet hatte.

Darüber hinaus unterhält der Iran ein sehr aktives Raketenprogramm. Die Shahab-III-Rakete mit circa 1300 Kilometer Reichweite ist bereits einsatzbereit, weitere Raketentypen sind in der Entwicklung. Ein solch breit angelegtes Raketenprogramm ergibt aber nach Ansicht der meisten Ex-perten nur Sinn, wenn beabsichtigt wird, diese Waffen mit nuklearen Sprengköpfen ausstatten zu können.

Zwischen 2003 und 2005 haben die so genannten EU-3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien auf diplomatischem Weg versucht, den Iran zum Verzicht auf Atomentwicklungen zu bewegen, die militärisch missbraucht werden können. Doch die Verhandlungspartner konn-ten sich nicht auf eine Lösung verständigen. Im März 2006 beschloss die IAEA, dass sich von nun an der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit dem „Fall Iran" zu befassen habe. Dieser könnte Sanktionen gegen den Iran beschließen.

Nutzung durch Terroristen?

Die Terror-Anschläge vom 11. September 2001 auf die USA wurden mit einer derartigen Skrupellosigkeit durchgeführt, dass sich viele Beobachter fragten, ob als nächste Steigerung des Schreckens mit dem Einsatz von ABC-Waffen seitens der Terroristen zu rechnen sei. Trotz des nachweisbaren Interesses Osama bin Ladens und seiner Anhänger an ABC-Waffen konnte jedoch nicht bestätigt werden, dass sich das Terrornetzwerk Al Oaida tatsächlich solche Waffen verschafft hat.

Kurze Zeit nach dem 11. September 2001 tauchten in den USA Briefe an Regierungsange-stellte auf, die mit Milzbranderregern verseucht waren. Diese Briefe forderten fünf Todesopfer und führten zu weiteren Infektionen. Zwar stammten sie wahrscheinlich nicht von Al Oaida.

Die sich anschließende öffentliche Debatte konzentrierte sich dennoch auf die Frage, wel-chen Schaden Terroristen mit biologischen Kampfstoffen anrichten könnten. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sich Terroristen Zugang zu Krankheitserregern verschaffen können, etwa indem sie sie von toten Menschen oder Tieren isolieren.

Das größte Hindernis dürfte jedoch in der effektiven Ausbringung biologischer Kampfstoffe bestehen. Um wirklich große Schäden zu verursachen, müssten diese Kampfstoffe in großen Mengen hergestellt und so aufgearbeitet werden, dass sie als Nebelwolken ausgebracht und von der an-gegriffenen Bevölkerung eingeatmet werden könnten. Ohne staatliche Unterstützung dürften Terro-risten dazu nicht in der Lage sein.

Schon heute können Mitglieder der Nato, allen voran die Türkei, direkt durch Raketen be-droht werden, die in Ländern des Nahen und Mittleren Ostens stationiert sind. Aufgrund der massiven konventionellen Überlegenheit der Atlantischen Allianz und der amerikanischen nuklearen Ab-schreckung wäre jeder Angreifer jedoch einem kaum zu kalkulierenden Risiko ausgesetzt.

Bei einem Kriegseinsatz alliierter Truppen, darunter auch deutscher Soldaten, in der Region könnten diese jedoch vor Ort mit Raketen bedroht werden. Hinzu kommt: In weiterer zeitlicher Perspektive sind in einem solchen Konfliktszenario auch erpresserische Drohungen seitens einzel-ner Staaten des Nahen und Mittleren Ostens direkt gegen europäisches Territorium nicht auszuschließen.

Gegenüber Terroristen würde eine Strategie der Abschreckung nur wenig ausrichten. Sie verfügen nicht über ein eigenes Territorium, gegen das sich entsprechende militärische Gegenmaßnahmen richten könnten. Ohnehin nehmen Selbstmordattentäter und ihre Unterstützer keinerlei Rücksichten auf das eigene Überleben.