- •Familie hat viele Gesichter

- •In: Das Parlament Nr. 33/34, 16.8.2004, s.L

- •Elternwille und Kindeswohl - vom Wandel der Erziehung

- •§ 2 Bildungsauftrag der Schule

- •Zusammenleben in der Familie

- •Familienpolitik in Deutschland

- •Familien in Deutschland

- •Lebensformen und Familie im Wandel

- •Der familienkrach

- •Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik

- •Gleichberechtigung von Mann und Frau

- •Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- •Wandel im Geschlechterverhältnis

- •Ungleichheit zwischen Frauen und Männern

- •Männergesellschaft - Gibt's die noch?

- •Häufige Ursachen von Eheproblemen

- •Unser Verständnis von Arbeit

- •Formen und Ursachen von Arbeitslosigkeit

- •Jäger, Bauer, Banker Wie wir morgen arbeiten werden: Ein Blick zurück nach vorn

- •Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft

- •Verstöße gegen Rechtsordnung – die Gerichte entscheiden

- •Der Fall Peter k.

- •§ 52. Tateinheit. (1) Verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so wird nur auf eine Strafe erkannt.

- •§ 250. Schwerer Raub. (1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn

- •Der Ablauf des Gerichtsverfahrens – Strafprozess und Zivilprozess

- •Im Zivilprozess ist manches anders

- •Beobachtungsaufträge für den Gerichtsbesuch

- •Recht und Gerechtigkeit im Rechtsstaat

- •Was ist ein Rechtsstaat?

- •Rechtssicherheit im Rechtsstaat – Beispiele

- •Jugendstrafe - angemessen und zweckmäßig? Protokoll der Angst

- •Migration weltweit

- •Arbeitskräfte gesucht: Gastarbeiter

- •Arbeit gesucht: Traumziel Europa

- •Binnenwanderung in Europa

- •Deutschland - ein Einwanderungsland?

- •Ausländer in Deutschland: einfach nur fremd?

- •Integrationspolitik

- •Integration in Schule und Beruf

- •Migration und Integration

- •Integration - Integrationspolitik

- •Fremde und Fremdsein - Vorurteile und Feindbilder

- •Internationale Migration

- •Formen der Abwanderung

- •Irreguläre Migration

- •Staatliche Steuerungsversuche

- •Migration und Integration (Deutschland-Chronologie)

- •Religionen: Konfliktpotenzial oder kulturelle Bereicherung?

- •Ethnische Konflikte

- •Globaler Terrorismus – die neue Gefahr

- •Gemeinsamer Kampf gegen den Terror

- •Transnationaler Terrorismus

- •11. September 2001

- •Der islamistische Terrorismus

- •Terrorismus gestern und heute

- •Der internationale Terrorismus – weiterhin eine Gefahr?

- •Gefahr durch abc-Waffen

- •Internationale Abwehrstrategien

- •Weltpolitische Konflikte

- •Ursachen und Hintergründe von Konflikten und Kriegen

- •Islamischer Fundamentalismus

- •Entwicklung und Aufhebung des Ost-West-Konflikts

- •Struktur und Perspektiven des Nord-Süd-Konflikts

- •Konfliktherd Nahost

- •Krieg und Friedlosigleit: Warum gibt es Kriege? –

- •Vier Beispiele

- •Vietnam: gegensätzliche Gesellschaftsordnungen

- •Krieg, Konflikt, Konfliktlösung

- •Vielfalt moderner Kriege

- •Kriege neuer Art

- •Irak-Krieg 2003

- •Krieg im ehemaligen Jugoslawien

- •Kurden: Volk ohne Land

- •Humanitäre Katastrophen

- •Umweltkatastrophe als Schadensursache und Schaden [Bearbeiten]

- •Organisationen und Instrumente kollektiver Sicherheit

- •Vereinte Nationen und Weltfriedensordnung

- •Osze – Sicherheit und Zusammenarbeit für Europa

- •Internationale Nichtregierungsorganisationen

- •Nato und Bundeswehr

- •Interkulturelle Kommunikation

- •Eine seltsame Alchemie zwischen Deutschen und Franzosen.

- •Deutsch – Deutsche – Franzosen – Deutschland – Frankreich

- •Ein Gespräch über interkulturelle Probleme

- •Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Belarus – Ein Erfahrungsbericht

- •Warum sehen Russinnen so viel schöner aus?

- •Über die Ehe - ein Kommentar

- •Heirats-Trends

- •Andere Länder, andere Sitten

- •«Das Wichtigste für einen Deutschen ist immer nur er selbst!»

- •Bikulturelle Ehen und Beziehungen

- •Inhaltsverzeichnis

- •Verstöße gegen die Rechtsordnung –

§ 2 Bildungsauftrag der Schule

(1) Die Schule soll (...) die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des europäischen Humanismus und der Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbewegungen weiterentwickeln. (...)

Die Schülerinnen und Schüler sollen fähig werden,

die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich daraus ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokratischen Gestaltung der Gesellschaft beizutragen,

nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle Werte zu erkennen und zu achten,

ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten,

den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere die Idee einer gemeinsamen Zukunft der

europäischen Völker, zu erfassen und zu unterstützen und mit Menschen anderer Nationen und Kulturkreise zusammenzuleben, - Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen (...).

Texterläuterungen:

Erziehung 1887: In einem Erziehungshandbuch von 1887 heißt es, das Kind solle lernen, „sich selbst zu verleugnen, zu überwinden und zu beherrschen, dass es nicht blindlings den Trieben des Fleisches und der Sinnlichkeitt folge ...“

Bis 1957 stand folgender Satz in bundesdeutschen Familienrecht: „Der Vater kann kraft des Erziehungsrechtes angemessene Zuchtmittel gegen das Kind anwenden.“

... und §1626 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) heute: Bei der Pflege und Erzieh-ung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem verantwortungsbewusstem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.

Aufgaben

Listen Sie auf, welche wesentlichen Veränderungen sich bei den Erziehungszielen seit dem 19. Jahrhundert ergeben haben.

Interviewen Sie Ihre Eltern oder Großeltern über ihre Erziehung. Bereiten Sie die Fragen in Gruppen vor und werten Sie Ihre Ergebnisse in der Studiengruppe aus.

Werten Sie M 1 aus: Welche Erziehungsziele stehen heute im Vordergrund? Vergleiche Sie mit M3: Wo stimmen schulische und familiäre Ziele überein? Diskutieren Sie, welche Erzieh-ungsziele Ihnen am wichtigsten erscheinen.

Berichten Sie in eigenen Worten, wie Erziehung in der demokratischen Gesellschaft nur gelingen kann (M2). Vergleichen Sie mit Ihren eigenen Erfahrungen. Wo können Sie zustimmen, wo nicht?

Zusammenleben in der Familie

Familienleben braucht Regeln

Die Familie wird im Grundgesetz „unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung" gestellt (Artikel 6 GG). Damit wird das besondere Interesse des Staates an der Familie unterstri-chen. Sie genießt seinen besonderen Schutz, soll aber auch bestimmte Aufgaben erfüllen und steht dabei sozusagen unter staatlicher Aufsicht. Damit ist nicht gemeint, dass der Staat jede Familie überwacht. Aber es gibt eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen, die das Familienleben regeln.

Aber auch innerhalb der Familien gelten meistens bestimmte Regeln, die die Familienmit-glieder selbst aufstellen. Viele Eltern orientieren sich dabei an den Erfahrungen ihrer eigenen Kind-heit. Das heißt aber nicht, dass sie es genauso machen wollen, wie sie es erlebt haben. Viele Eltern grenzen sich in ihrem Erziehungsverhalten ganz bewusst von den eigenen Kindheitserfahrungen ab.

Die Regeln, die jede Familie für sich aufstellt, orientieren sich auch nach der Art von Fa-milie. Eine alleinerziehende Mutter wird andere Regeln aufstellen, als sie in einer Familie mit „klassischer" Rollenaufteilung gelten. Hier steht ein Elternteil, meistens die Mutter, als ständiger Ansprechpartner für die Kinder zur Verfügung. Sind hingegen beide Elternteile berufstätig, werden sowohl auf den Ehepartner als auch auf die Kinder mehr Pflichten zukommen.

Kinder haben Rechte und Pflichten

Obwohl meistens die Eltern die Regeln in der Familie festlegen, sind Kinder dennoch nicht schutzlos ihrer Willkür ausgesetzt, denn Kinder haben ihre eigenen Rechte. Von Geburt an stehen sie unter dem Schutz des Grundgesetzes.

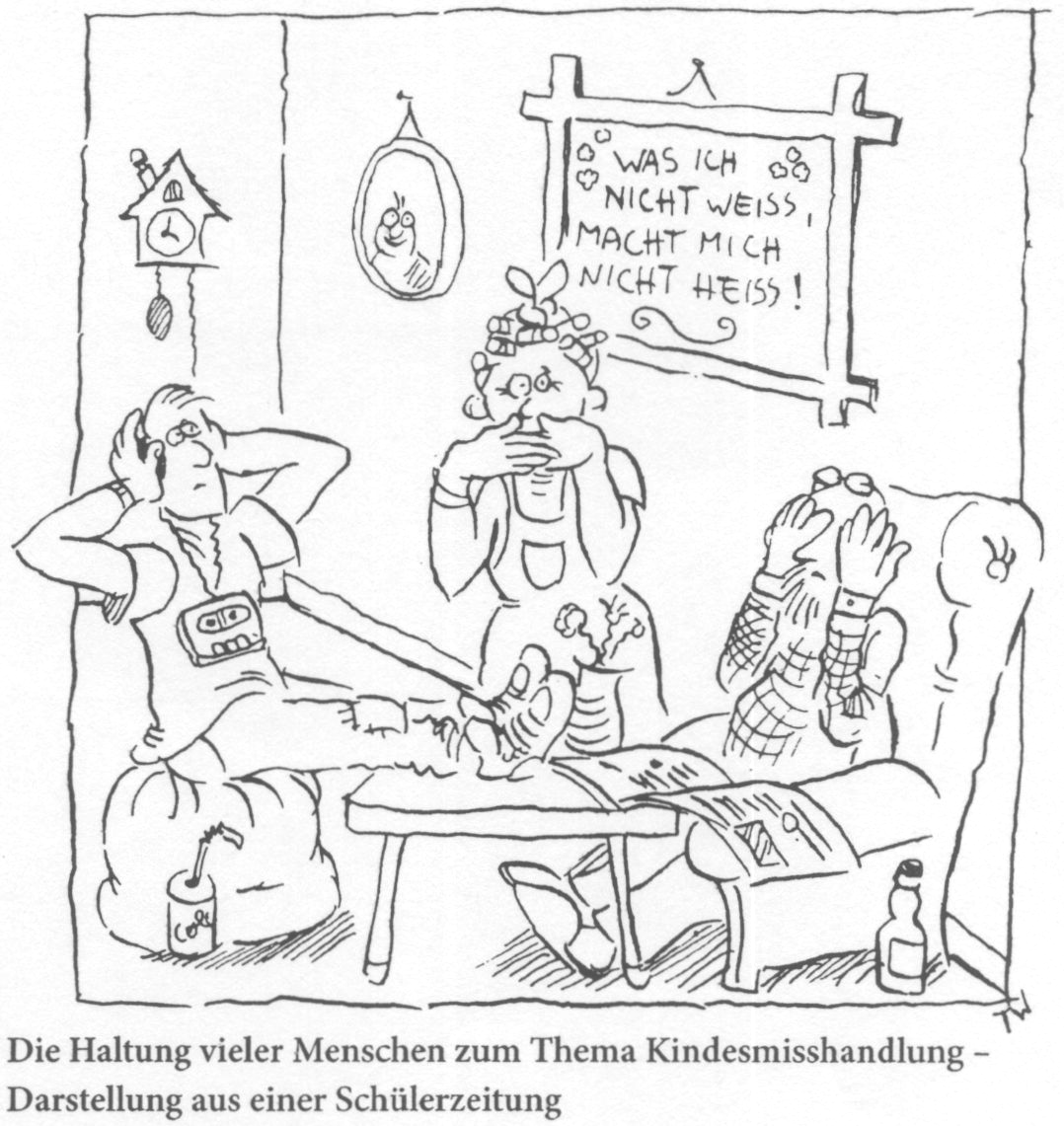

Die Veränderung der Erziehungsstile und die rechtlichen Reformen im Familienbereich haben die Situation der Kinder verbessert. Nach wie vor gibt es jedoch Eltern, die von ihren Kin-dern Unterwerfung und Gehorsam fordern und diese Ziele auch mit Gewalt durchzusetzen ver-suchen. In solchen Fällen hat der Staat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht einzugreifen.

Kindesmisshandlungen werden strafrechtlich verfolgt. Im Jahr 2000 wurde ein Gesetz verabschiedet, das Gewaltanwendung in der Erziehung, z. B. Ohrfeigen, generell verbietet (§1631 Absatz 2 BGB). Das Gesetz stellt klar, dass Erziehung grundsätzlich frei von Gewalt sein muss. Bei Verstößen hat das Jugendamt jetzt eine bessere gesetzliche Grundlage, um schneller einschreiten zu können. Insgesamt wird damit der Schutz von Kindern und ihre Rechtsstellung deutlich verbessert. Mehr Rechte für Kinder bedeutet jedoch nicht, dass sie von Pflichten ganz frei wären.

M 2 Gewaltfreie Erziehung - Eine Bilanz

Die Bekämpfung der Gewalt, insbesondere auch im sozialen Nahbereich, ist eines der zen-tralen Anliegen der Bundesregierung. Zu den wichtigsten gesetzgeberischen Maßnahmen, die in den letzten Jahren zur Verwirklichung dieses Anliegens getroffen wurden, gehört das im November 2000 in Kraft getretene Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung. Mit diesem Gesetz wurde ein „Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung" im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Körper-liche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Erziehungsmaßnahmen wurden für unzulässig erklärt. Ziel des Gesetzes ist es, die Anwendung von Gewalt als Erziehungsmittel zurückzudrängen, ohne die Eltern zu kriminalisieren. Das Gesetz zielt daher in erster Linie auf einen Bewusstseinswandel ab. Es soll an die Eltern appelliert und das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass Gewalt kein geeignetes Erziehungsmittel ist.

Gleichzeitig soll mit dem Gesetz erreicht werden, dass sich Eltern vermehrt und frühzeitig an Fa-milienbildungs- und -beratungseinrichtungen wenden. Es ist daher auch gesetzlich klargestellt worden, dass es zu den Aufgaben der Familien-, Kinder- und Jugendhilfe gehört, den Eltern Wege aufzuzeigen, wie Konfliktsituationen gewaltfrei gelöst werden können. Die Gesetzesänderung wurde von September 2000 bis Ende 2001 durch eine bundesweite Kampagne „Mehr Respekt vor Kindern" begleitet. Diese hatte zum Ziel, die Neuregelung bekannt zu machen, die Öffentlichkeit für die schädlichen Folgen der Gewalt zu sensibilisieren und in der Bevölkerung einen Bewusst-seinswandel hin zu dem neuen Leitbild einer gewaltfreien, von Respekt und Fürsorge für das Kind geprägten Erziehung zu fördern.

Bundesministerium der Justiz, 2003

Texterläuterungen

Artikel 6 Grundgesetz:

Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht ddie staatliche Gemeinschaft.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1631

(2) Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.

Aufgaben

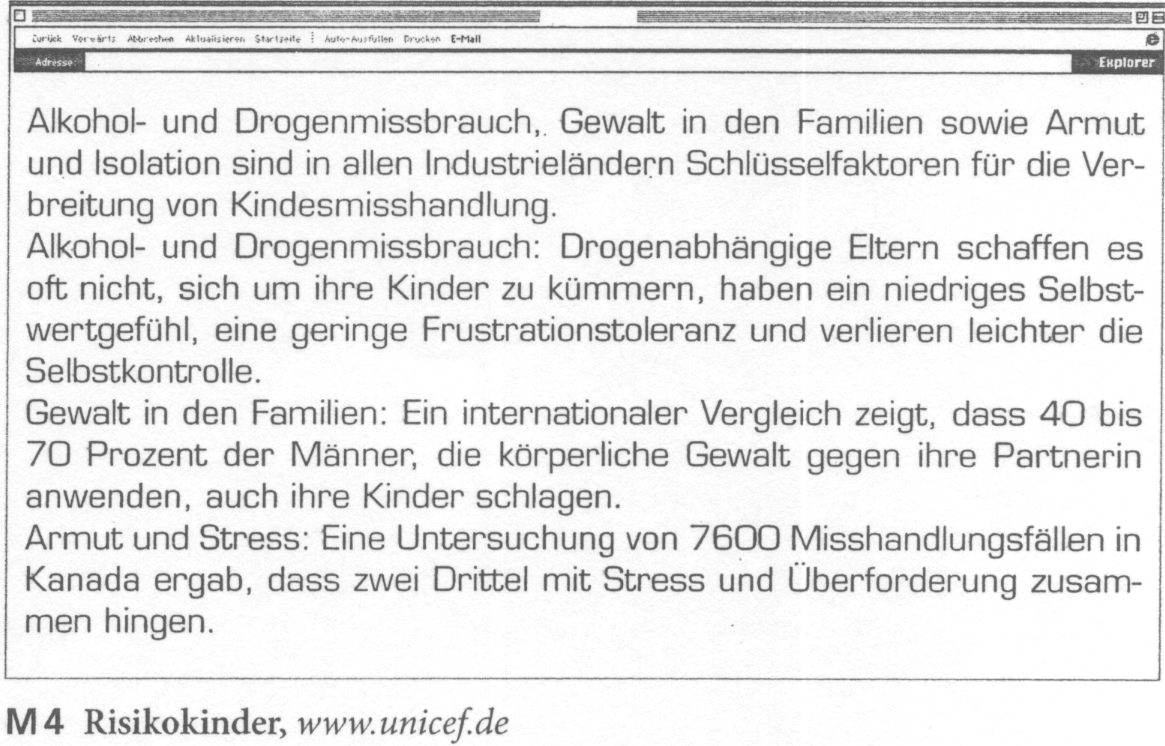

Zeigen Sie an einem (erfundenen) Beispiel auf, wie sich Erfahrungen des Zusammenlebens in der Familie auf das weitere Verhalten von Kindern auswirken können (Text, M4).

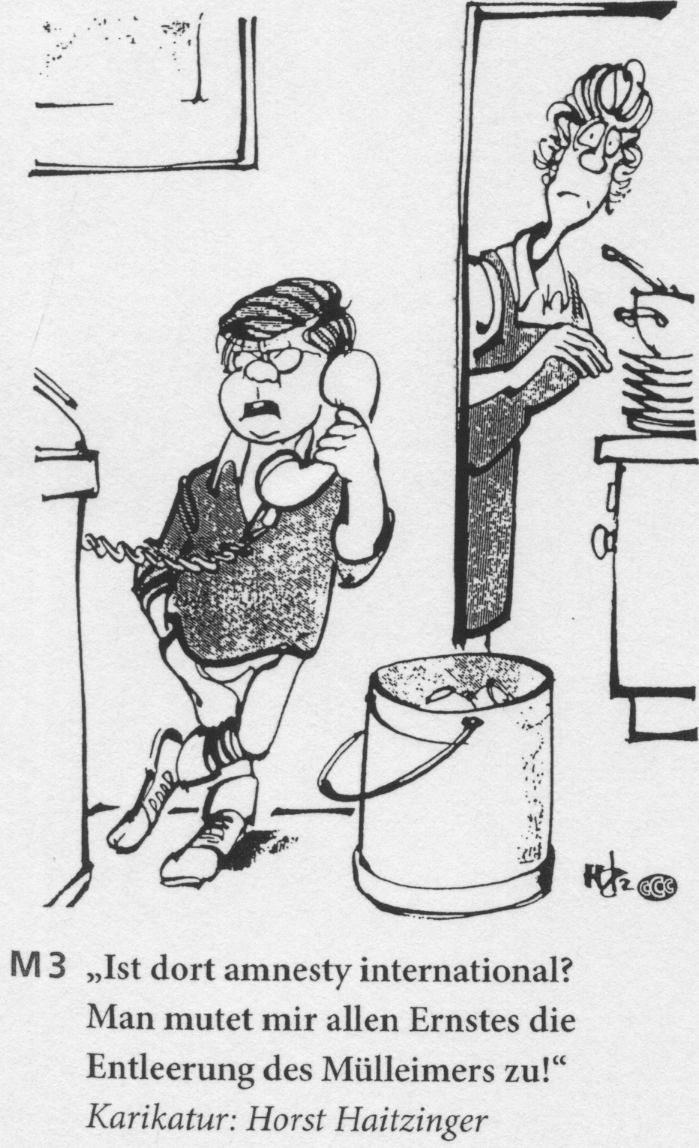

Werten Sie M3 aus. Wie beurteilen Sie die Rechtslage?

3. Welche Veränderungen hat die Neufassung des § 1631 BGB gebracht (M2)?

4. Diskutieren Sie in der Gruppe: Was verstehe ich unter Kindesmisshandlung?