- •Familie hat viele Gesichter

- •In: Das Parlament Nr. 33/34, 16.8.2004, s.L

- •Elternwille und Kindeswohl - vom Wandel der Erziehung

- •§ 2 Bildungsauftrag der Schule

- •Zusammenleben in der Familie

- •Familienpolitik in Deutschland

- •Familien in Deutschland

- •Lebensformen und Familie im Wandel

- •Der familienkrach

- •Gleichstellungs- und Geschlechterpolitik

- •Gleichberechtigung von Mann und Frau

- •Vereinbarkeit von Beruf und Familie

- •Wandel im Geschlechterverhältnis

- •Ungleichheit zwischen Frauen und Männern

- •Männergesellschaft - Gibt's die noch?

- •Häufige Ursachen von Eheproblemen

- •Unser Verständnis von Arbeit

- •Formen und Ursachen von Arbeitslosigkeit

- •Jäger, Bauer, Banker Wie wir morgen arbeiten werden: Ein Blick zurück nach vorn

- •Von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft

- •Verstöße gegen Rechtsordnung – die Gerichte entscheiden

- •Der Fall Peter k.

- •§ 52. Tateinheit. (1) Verletzt dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so wird nur auf eine Strafe erkannt.

- •§ 250. Schwerer Raub. (1) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn

- •Der Ablauf des Gerichtsverfahrens – Strafprozess und Zivilprozess

- •Im Zivilprozess ist manches anders

- •Beobachtungsaufträge für den Gerichtsbesuch

- •Recht und Gerechtigkeit im Rechtsstaat

- •Was ist ein Rechtsstaat?

- •Rechtssicherheit im Rechtsstaat – Beispiele

- •Jugendstrafe - angemessen und zweckmäßig? Protokoll der Angst

- •Migration weltweit

- •Arbeitskräfte gesucht: Gastarbeiter

- •Arbeit gesucht: Traumziel Europa

- •Binnenwanderung in Europa

- •Deutschland - ein Einwanderungsland?

- •Ausländer in Deutschland: einfach nur fremd?

- •Integrationspolitik

- •Integration in Schule und Beruf

- •Migration und Integration

- •Integration - Integrationspolitik

- •Fremde und Fremdsein - Vorurteile und Feindbilder

- •Internationale Migration

- •Formen der Abwanderung

- •Irreguläre Migration

- •Staatliche Steuerungsversuche

- •Migration und Integration (Deutschland-Chronologie)

- •Religionen: Konfliktpotenzial oder kulturelle Bereicherung?

- •Ethnische Konflikte

- •Globaler Terrorismus – die neue Gefahr

- •Gemeinsamer Kampf gegen den Terror

- •Transnationaler Terrorismus

- •11. September 2001

- •Der islamistische Terrorismus

- •Terrorismus gestern und heute

- •Der internationale Terrorismus – weiterhin eine Gefahr?

- •Gefahr durch abc-Waffen

- •Internationale Abwehrstrategien

- •Weltpolitische Konflikte

- •Ursachen und Hintergründe von Konflikten und Kriegen

- •Islamischer Fundamentalismus

- •Entwicklung und Aufhebung des Ost-West-Konflikts

- •Struktur und Perspektiven des Nord-Süd-Konflikts

- •Konfliktherd Nahost

- •Krieg und Friedlosigleit: Warum gibt es Kriege? –

- •Vier Beispiele

- •Vietnam: gegensätzliche Gesellschaftsordnungen

- •Krieg, Konflikt, Konfliktlösung

- •Vielfalt moderner Kriege

- •Kriege neuer Art

- •Irak-Krieg 2003

- •Krieg im ehemaligen Jugoslawien

- •Kurden: Volk ohne Land

- •Humanitäre Katastrophen

- •Umweltkatastrophe als Schadensursache und Schaden [Bearbeiten]

- •Organisationen und Instrumente kollektiver Sicherheit

- •Vereinte Nationen und Weltfriedensordnung

- •Osze – Sicherheit und Zusammenarbeit für Europa

- •Internationale Nichtregierungsorganisationen

- •Nato und Bundeswehr

- •Interkulturelle Kommunikation

- •Eine seltsame Alchemie zwischen Deutschen und Franzosen.

- •Deutsch – Deutsche – Franzosen – Deutschland – Frankreich

- •Ein Gespräch über interkulturelle Probleme

- •Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Belarus – Ein Erfahrungsbericht

- •Warum sehen Russinnen so viel schöner aus?

- •Über die Ehe - ein Kommentar

- •Heirats-Trends

- •Andere Länder, andere Sitten

- •«Das Wichtigste für einen Deutschen ist immer nur er selbst!»

- •Bikulturelle Ehen und Beziehungen

- •Inhaltsverzeichnis

- •Verstöße gegen die Rechtsordnung –

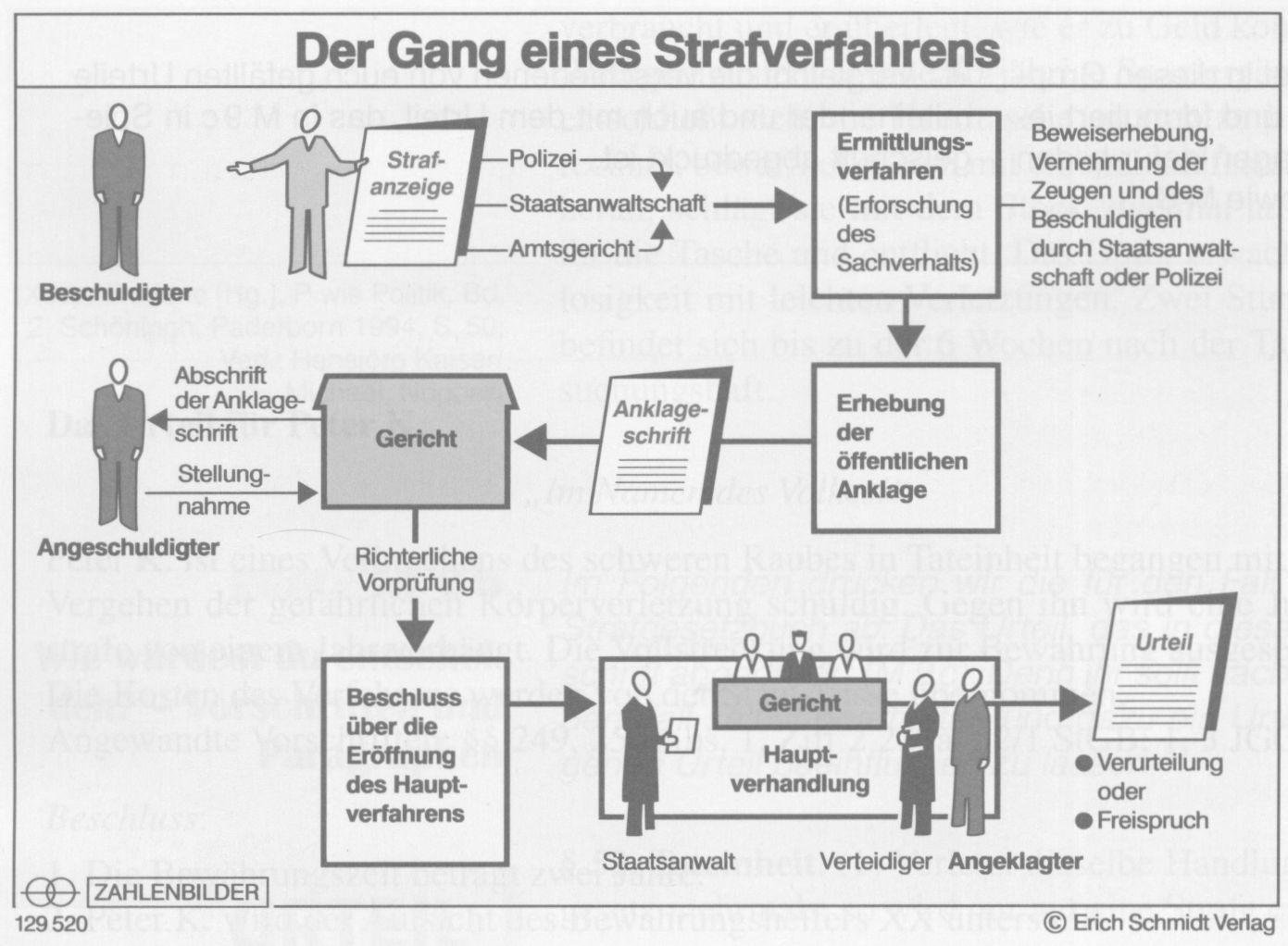

Der Ablauf des Gerichtsverfahrens – Strafprozess und Zivilprozess

Der Ablauf eines Strafverfahrens

Das Strafverfahren ist ein gesetzlich geordnetes Verfahren, in dem darüber entschieden wird, ob ein strafbares Verhalten vorliegt. Es gliedert sich in die Abschnitte

Ermittlungsverfahren

Eröffnungsverfahren

Hauptverhandlung und

Vollstreckungsverfahren.

Sobald die Staatsanwaltschaft vom Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, ist sie nach dem so genannten Legalitätsprinzip verpflichtet, den Sachverhalt zu erforschen. In einem Ermittlungsverfahren untersucht sie, ob Anlass besteht, gegen den Beschuldigten eine öffentliche Klage zu erheben oder das Verfahren einzustellen. Dabei bedient sie sich vielfach polizeilicher Hilfe. Bei der Erforschung des Sachverhalts müssen Polizei und Staatsanwaltschaft alle zur Entlastung und zur Belastung des Beschuldigten dienenden Tatsachen und Umstände von Amts wegen ermitteln. Glaubt die Staatsanwaltschaft, dass sie dem Beschuldigten ein strafbares Verhalten nachweisen kann, verfasst sie eine Anklageschrift und legt diese dem Gericht vor.

Damit beginnt das Eröffnungsverfahren. Das Gericht teilt dem Angeschuldigten die Anklageschrift mit und fordert ihn auf, sich zu der Anklage zu äußern. Schreibt das Gesetz die Mitwirkung eines Verteidigers vor – was vor allem bei schweren Straftaten der Fall ist -, so bestellt das Gericht jetzt dem Angeschuldigten, der noch keinen Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung beauftragt hat, einen sog. Pflichtverteidiger. Das Gericht prüft dann noch einmal, ob der hinreichende Verdacht einer strafbaren Handlung besteht und deshalb die Anklage zur Hauptverhandlung zuge-lassen werden kann. Das Eröffnungsverfahren endet mit der Ablehnung der Eröffnung des Haupt-verfahrens oder mit dem Eröffnungsbeschluss. Den Eröffnungsbeschluss übersendet das Gericht dem Angeklagten und der Staatsanwaltschaft. Außerdem werden der Termin zur Hauptverhandlung bestimmt, der Angeklagte, Zeugen, Sachverständige usw. zum Termin geladen und sonstige Beweismittel herbeigeschafft.

Die Hauptverhandlung ist das Kernstück des Strafverfahrens. Sie läuft so ab:

Der vorsitzende Richter stellt fest, ob die erforderlichen Personen anwesend sind, und belehrt die

Zeugen über ihre Zeugenpflichten.

Dann vernimmt der Vorsitzende den Angeklagten über seine persönlichen Verhältnisse.

Der Staatsanwalt verliest die vom Gericht zugelassene Anklage.

Der Angeklagte wird darauf hingewiesen, dass es ihm freisteht, sich zur Sache zu äußern; er soll

sich nicht möglicherweise selbst belasten müssen. Will er aussagen, wird er vernommen.

Nun erfolgt die Beweisaufnahme: Es können Zeugen vernommen, Sachverständige angehört und

Urkunden verlesen werden. Außerdem kann das Gericht eine Sache oder einen Ort selbst in

Augenschein nehmen. Nach jeder Beweiserhebung erhalten der Angeklagte, sein Verteidiger und

der Staatsanwalt Gelegenheit, sich zu äußern.

Nach Abschluss der Beweisaufnahme fasst der Staatsanwalt das Ergebnis der Hauptverhandlung

zusammen und stellt einen bestimmten Antrag an das Gericht.

Hat der Angeklagte einen Verteidiger, hält auch dieser einen zusammenfassenden Schlussvortrag

und stellt einen Antrag.

Der Angeklagte hat das letzte Wort.

Nun zieht sich das Gericht zur Beratung über das Urteil zurück. Anschließend verkündet der vorsitzende Richter im Namen des Volkes das Urteil.