- •1.1. Потребление электрической энергии. Требования к качеству энергии и надежности электроснабжения*

- •1.2. Типы электростанций и их характеристики

- •1.3. Режимы энергосистемы и участие электростанций в выработке электрической энергии

- •2.2. Назначение электрического оборудования первичных цепей

- •2.3. Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию и токопроводам

- •2.4. Аппараты вторичных цепей. Релейная зашита и элементы системной автоматики

- •3.1. Неизолированные жесткие проводники

- •3.2. Неизолированные гибкие проводники

- •3.3. Изоляторы

- •3.4. Кабели

- •4.1. Общие вопросы теории нагревания

- •4.2. Тепловой расчет неизолированных проводников в продолжительном режиме

- •4.3. Нагревание аппаратов в продолжительном режиме

- •4.4. Нагревание кабелей в продолжительном режиме

- •4.5. Превышение температуры

- •4.6. Нагревание стальных конструкций, расположенных в сильных магнитных полях

- •5.1. Особенности процесса нагревания проводников при коротком замыкании

- •5.2. Термическая стойкость неизолированных проводников

- •5,3. Термическая стойкость кабелей

- •5.4. Термическая стойкость электрических аппаратов

- •5.5. Определение интеграла Джоуля

- •6.2. Простейшие случаи взаимодействия проводников

- •6.3. Электродинамические силы в трехфазном токопроводе при коротком' замыкании

- •7.1. Токопроводы с жесткими проводниками

- •7.2. Токопроводы с гибкими проводниками

- •7.3. Электродинамическая стойкость электрического оборудования

- •8.1. Пофазно-экранированные токопроводы

- •8.2. Токопроводы для напряжений 6—10 кВ и рабочего тока до 3200 а

- •8.3. Токопроводы для напряжений до 1 кВ

- •8.4. Токопроводы с элегазовой изоляцией

- •9.1. Основные понятия

- •9.2. Сопротивление контакта

- •9.3. Нагревание контактов

- •9.4. Конструкции контактов

1.3. Режимы энергосистемы и участие электростанций в выработке электрической энергии

Нагрузка

электрической системы слагается

из: 1) нагрузок потребителей, присоединенных

к сетям системы; 2) мощности

собственных производственных нужд

электростанций; 3) потерь мощности

в сетях. Поскольку потребление

электроэнергии

неравномерно, нагрузка системы в целом

также неравномерна. Суточный график

системы для зимнего дня

(рис. 1.6) имеет два максимума и два

минимума. Дневной максимум имеет место

приблизительно от 8 до 11 ч по местному

времени, вечерний — приблизительно

от 16 до 20 ч. Ночной минимум

![]() имеет место приблизительно от О

до 6 ч и дневной

имеет место приблизительно от О

до 6 ч и дневной![]() —

приблизитель-

—

приблизитель-

но от 11 до 13 ч. В суточном графике различают: базовую часть, соответст-

вующую

нагрузке![]() полупико-

полупико-

вую

часть, соответствующую условию

![]() пиковую часть, соответствующую

нагрузке

пиковую часть, соответствующую

нагрузке![]()

Нагрузка электрической системы должна быть распределена между всеми электростанциями, суммарная установленная мощность которых несколько превышает наибольший максимум системы. Покрытие базовой части суточного графика возлагают: а) на АЭС, регулирование мощности которых затруднительно; б) на ТЭЦ, максимальная экономичность которых имеет место, когда электрическая мощность соответствует тепловому потреблению (пропуск пара в ступени низкого давления турбин в конденсаторы должен быть минимальным); в) на ГЭС в размере, соответствующем минимальному пропуску воды, необходимому по санитарным требованиям и условиям судоходства. Во время паводка участие ГЭС в покрытии базовой части графика системы может быть увеличено с тем, чтобы после заполнения водохранилищ до расчетных отметок не сбрасывать бесполезно избыток воды через водосливные плотины. Покрытие пиковой части графика возлагают на ГЭС и ГАЭС, агрегаты которых допускают-частые включения и отключения, быстрое изменение нагрузки. Остальная часть графика, частично выравненная нагрузкой ГАЭС при работе их в насосном режиме, может быть покрыта КЭС, работа которых наиболее экономична при равномерной нагрузке.

Чем неравномернее график нагрузки системы, тем большая мощность ГЭС и ГАЭС необходима, чтобы обеспечить экономичную работу КЭС, без резкого снижения их нагрузки в ночные часы, а также в выходные и предпраздничные дни или отключения части агрегатов в эти часы. Таким образом, участие ГЭС и ГАЭС в покрытии графика системы при достаточной мощности их позволяет выравнять графики нагрузки КЭС, ТЭЦ и АЭС и обеспечить наибольшую экономичность энергосистемы в целом.

Режимы работы электростанций различного типа, объединенных в электрическую систему, назначаются группой

режимов диспетчерского управления системой с учетом особенностей их производственного процесса и состава энергосистемы, с тем чтобы получить наибольший экономический эффект по системе в, цел ом.

Установленная

мощность электростанций

энергосистемы. Чтобы

обеспечить

нормальную работу энергосистемы,

установленная

мощность электростанций

должна превышать наибольшую нагрузку

системы. Мощность, равная разности![]() представляет

собой

представляет

собой

некоторый запас установленной мощности, необходимый для резервирования агрегатов электростанций в случае их повреждения и проведения плановых ремонтов.

Резервная мощность подразделяется на вращающийся или горячий резерв и холодный резерв. Вращающийся резерв, как говорит само название, сосредоточен в агрегатах, нагрузка которых меньше номинальной мощности; холодный резерв — это мощность в неработающих агрегатах, которые в случае необходимости могут быть быстро введены в работу.

С учетом резервной мощности, а также требований устойчивости и надежности работы энергосистем мощность наиболее мощного агрегата в энергосистеме, как показывает опыт эксплуатации, не должна превышать 2% установленной мощности энергосистемы. Мощность же наиболее крупной электростанции не должна по тем же соображениям превышать 8 — 12% установленной мощности энергосистемы. Отсюда«следует, что агрегаты (блоки) мощностью в 500, 800, 1000, 1200 МВт и выше могут быть установлены только в мощных энергосистемах с надежными внутрисистемными связями.

Практика эксплуатации энергосистем показывает, что резервная мощность должна быть не менее 10—15% суммарной установленной мощности. Увеличение резервной мощности ведет к ухудшению технико-экономических показателей энергосистемы, а ее уменьшение — к понижению надежности электроснабжения потребителей.

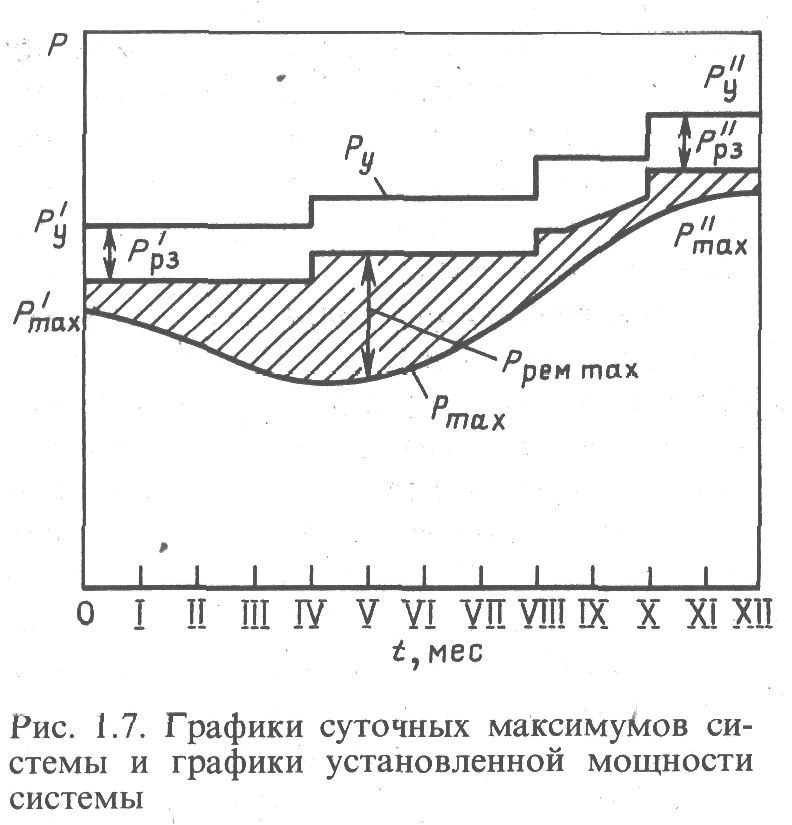

мумов

системы в течение года, из которого

видно, что суточный максимум в

начале года равен![]() ,

В течение весенних

и летних месяцев он уменьшается,

достигает

некоторого минимума, затем быстро

увеличивается и к концу года достигает

значения

,

В течение весенних

и летних месяцев он уменьшается,

достигает

некоторого минимума, затем быстро

увеличивается и к концу года достигает

значения

![]() .

Установленная

мощность электростанций увеличивается

в течение года ступенями по

мере установки новых агрегатов. В

начале года она составляет

.

Установленная

мощность электростанций увеличивается

в течение года ступенями по

мере установки новых агрегатов. В

начале года она составляет

![]() ,

в конце

года

,

в конце

года

![]() .

Разность ординат

.

Разность ординат

графиков

![]() и

и

![]() определяет

определяет

мощность,

используемую в качестве резервной

мощности![]() ,

а также мощность, которая

может быть использована для ремонта

агрегатов. Последняя, как видно из

рисунка, непостоянна и имеет максимальное

значение в течение летних месяцев

при снижении нагрузки системы. Агрегаты

КЭС, ТЭЦ и АЭС, как правило, •

выводят в плановый ремонт лётом,

агрегаты

ГЭС — зимой, когда речной сток воды

резко снижается и агрегаты ГЭС не

могут быть полностью использованы.

Заштрихованная часть графика определяет

время и мощность агрегатов, которые

могут быть одновременно выведены в

ремонт в течение года без ущерба для

нормальной

работы системы.

,

а также мощность, которая

может быть использована для ремонта

агрегатов. Последняя, как видно из

рисунка, непостоянна и имеет максимальное

значение в течение летних месяцев

при снижении нагрузки системы. Агрегаты

КЭС, ТЭЦ и АЭС, как правило, •

выводят в плановый ремонт лётом,

агрегаты

ГЭС — зимой, когда речной сток воды

резко снижается и агрегаты ГЭС не

могут быть полностью использованы.

Заштрихованная часть графика определяет

время и мощность агрегатов, которые

могут быть одновременно выведены в

ремонт в течение года без ущерба для

нормальной

работы системы.

Глава вторая

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

УСТРОЙСТВ

2.1. Основные понятия и определения параты управления, контроля, измерений,

релейной защиты и автоматики, образую-

Электрические машины и трансфор- щие вторичные цепи электрической

маторы, установленные на электростан- установки. Перечисленные элементы

циях и подстанциях, линии электри- электрического оборудования первичных

ческих сетей нуждаются в управлении и вторичных цепей вместе с вспомога-

и защите от повреждений и анормаль- тельными устройствами и строительной

ных режимов. Для этого необходимы частью образуют распределитель-

коммутационные аппараты, измеритель- ное устройство (РУ) станции или

ные трансформаторы, токоограничи- подстанции.

вающие реакторы, разрядники и другое Различают внутренние и на-

электрическое оборудование первичных р у ж н ы е РУ с электрическим оборудо-

(силовых) цепей. Необходимы также ап- ванием, размещенным в зданиях и вне

зданий, В последнем случае оно должно быть приспособлено для работы при температуре воздуха, изменяющейся в широких пределах, под дождем и снегом, при ветре и гололеде.

На станциях имеются РУ нескольких ступеней номинального напряжения, связанные через силовые трансформаторы или автотрансформаторы. Каждое РУ, как правило, содержит сборные шины (трехфазную систему проводников) и ряд присоединений или ответвлений от сборных шин с соответствующим оборудованием. В зависимости от назначения электроустановки, номинального напряжения, числа и мощности присоединений РУ может быть выполнено с одной или двумя системами сборных шин; с одним или двумя выключателями в каждом присоединении и другими особенностями, определяющими эксплуатационные свойства РУ и его стоимость.

Наглядное представление о РУ или установке в целом дает электрическая схема — графическое изображение электроустановки с помощью условных символ о в в соответствии с действительным составом электрического оборудования и порядком электрических соединений. Степень детализации схемы, может быть различной. В дальнейшем широко используются однолинейные схемы, в которых указаны элементы оборудования и проводники одной фазы. Приборы, аппараты управления и релейной защиты, а в ряде случаев измерительные трансформаторы в таких схемах опускают.

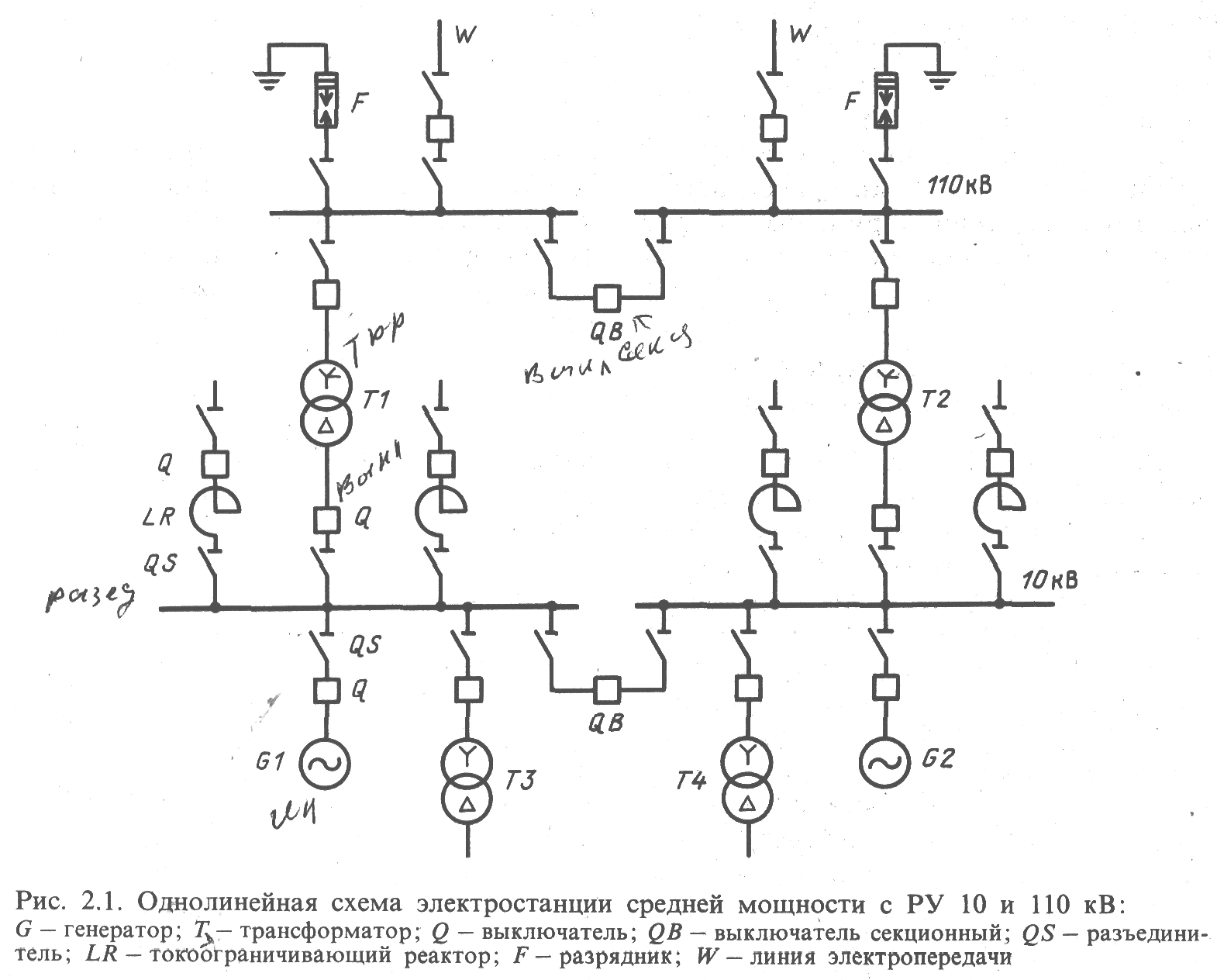

В качестве примера на рис. 2.1 приведена однолинейная схема станции средней мощности с РУ 10 и 110 кВ. Чтобы не усложнять схемы, для обоих РУ условно приняты одиночные системы сборных шин. К сборным шинам 10 кВ присоединены два генератора G1 и G2, два глав-

ных трансформатора Т1 и Т2, два понижающих трансформатора собственных нужд станции Т3 и Т4 и четыре линии местной распределительной сети с токоограничивающими реакторами LR. К сборным шинам 110 кВ присоединены два главных трансформатора и две линии W, связывающие станцию с системой.