Кабов_6

.doc5 ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» все производственные факторы делятся на опасные и вредные факторы. Опасный производственный фактор – фактор, воздействие которого может привести к травме или другому резкому внезапному ухудшению здоровья. Вредный производственный фактор – фактор, воздействие которого может привести к снижению работоспособности, заболеванию или профессиональному заболеванию. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на 4 группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

Условия труда при эксплуатации шаржир-машины характеризуются наличием целого ряда опасных и вредных производственных факторов.

Движущиеся части производственного оборудования, передвигающиеся изделия и заготовки, осколки инструментов, высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и инструмента; возможность возгорания, повышенное напряжение в электрической цепи или статического электричества, при котором может произойти замыкание через тело человека – относятся к категории физически опасных факторов.

Вредными физическими производственными факторами являются: высокие влажность и скорость движения воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура, повышенные уровни излучений, шума и вибрации, повышенное содержание пыли в воздухе рабочей зоны, недостаточная освещенность, повышенная яркость света и пульсация светового потока.

К химическим факторам относятся токсичные пыли, вредные пары и газы, аэрозоли, агрессивные жидкости (кислоты, щелочи).

К биологическим факторам относятся болезнетворные микроорганизмы и бактерии, появляющиеся при работе с СОЖ.

К психофизиологическим факторам относятся: физические перегрузки, перенапряжение зрения, монотонность труда. Для оператора шаржир-машины наиболее характерны физические перегрузки при работе с крупногабаритными деталями, перенапряжение зрения и монотонность труда.

Основными опасными факторами являются возможность воздействия электрического тока и возможность возгорания. Опасное воздействие на людей электрического тока проявляется в виде электротравм. Статистические данные свидетельствуют о том, что доля электротравм в общей совокупности несчастных случаев в машиностроении составляет 10%.

Особое внимание необходимо уделить анализу пожарной опасности электрооборудования. При эксплуатации оборудования фактором, способствующим возникновению пожара, могут быть: электрическая искра и дуга; части оборудования, нагревающиеся до высоких температур, в том числе от воздействия электромагнитных полей; применение пожароопасных материалов, используемых в электродвигателе, выделяющих опасные и вредные вещества при эксплуатации и хранении. По данным статистики, от короткого замыкания в электрических сетях, машинах и аппаратах происходит в среднем 43,3% пожаров.

Не менее важными являются санитарно-гигиенические условия на рабочем месте. При работе оператора машины необходимо учитывать воздействие на человека следующих вредных производственных факторов: несоответствующие параметры воздуха в помещении; недостаточная освещенность рабочего места; повышенный уровень шума и вибрации; несоответствующая организация рабочего места.

При проектировании систем управления автоматизированных и роботизированных производств необходимо учитывать возможность возникновения следующих видов опасностей:

- опасности, связанные с системой управления;

- опасности, вызванные неожиданным сбоем системы управления;

- опасности, связанные с отсутствием учета эргономичных требований и принципов.

К опасностям, связанным с системой управления относят: неправильный выбор типа и количества средств отображения информации (СОИ); неправильная конструкция органов управления и неправильный режим их работы; неправильное размещение органов управления и СОИ.

Сбой работы системы управления может произойти вследствие следующих событий: выход из строя или нарушение в работе элементов системы управления; прекращение подачи энергии и восстановление энергоснабжения после перерыва; внешнее влияние на оборудование; ошибки в программном обеспечении; ошибки оператора.

К опасностям, связанным с отсутствием учета эргономичных требований и принципов, относят: неудобную рабочую позу, чрезмерные или повторяющиеся физические нагрузки на организм оператора; недостаточный обзор с пульта управления; неудобную конструкцию, размещение или маркировку элементов управления; неудобную конструкцию или размещение приборов контроля; недостаточное освещение; повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; пренебрежение средствами индивидуальной защиты; умственные перегрузки, стресс и т.п., возникающие во время рабочего процесса, процесса контроля работы системы управления; ошибки, неправильное поведение оператора.

Анализ опасных и вредных производственных факторов показал необходимость разработки мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.

5.2 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда

Проектируемая система управления значительно улучшает условия труда – снижается тяжесть и напряженность труда, а также уменьшается вероятность воздействия на человека опасных производственных факторов.

Требования к системам управления регламентируются ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ «Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ «Символы органов управления производственным оборудованием».

Безопасность оборудования регламентируется ГОСТ 12.2.003-74 ССБТ «Оборудование производственное. Общие требования безопасности » и ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ« Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности». Требования для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования регламентированы ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производства. Общие требования безопасности » и ГОСТ 12.3.025 - 80 ССБТ« Обработка металлов. Требования безопасности». Одним из основных мероприятий, обеспечивающих безопасность, является применение блокировочных средств защиты и средств контроля и сигнализации.

Блокировочные средства защиты, применяемые на шаржир-машине, обеспечивают:

- невозможность выполнения следующего цикла до окончания предыдущего;

- невозможность пуска оборудования при снятых или открытых ограждениях или нахождении человека в зоне ограждения;

- защиту электродвигателей переменного тока от перегрева и от токов короткого замыкания;

- защиту трансформаторов от токов короткого замыкания;

- отключение привода вращения шпинделя и привод подачи при аварии преобразователя, отключении вводного автомата, при превышении оборотов соответствующего двигателя предельно допустимой величины;

- невозможность одновременного включения противоположных направлений движения механизмов;

- невозможность открывания дверей электрических шкафов без переключения деблокирующего переключателя.

Расположение органов управления исключает возможность их случайного включения и выключения. Органы управления имеют четко выполненные надписи или символы, поясняющие назначение каждого из них.

Требования к пульту управления регламентируются ГОСТ 23000-76 Система «Человек – машина». «Пульты управления. Общие эргономические требования» и ГОСТ 22269-76 ГОСТ 22269-76 Система «Человек – машина». «Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования». Расположение пульта управления обеспечивает возможность визуального контроля выполнения всех операций. Рабочее место оборудовано креслом-сиденьем, конструкция которого соответствует ГОСТ 21889–76 Система «Человек – машина». «Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования».

Для обеспечения чистоты воздуха и нормализации параметров микроклимата в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» и ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату» в цехе, в котором эксплуатируется шаржир-машина, предусмотрены приточно-вытяжная общеобменная система вентиляции и система местных отсасывающих устройств (удаление вредных веществ непосредственно из зоны их образования).

Требования к освещению регламентируются ДБН В.2.5.28-2006 «Природне та штучне освітлення». Освещение производственного помещения совмещенное – естественное боковое и искусственное общее равномерное. Коэффициент естественной освещенности не ниже 1,5%, освещенность рабочих мест не менее 200 лк.

Требования к уровню шума на рабочем месте регламентируются ГОСТ 12.1.003-89 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» и ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». Одним из основных методов уменьшения шума при эксплуатации шаржир-машины является уменьшение его в источнике образования за счет совершенствования конструкции оборудования и подбора оптимального режима работы машины.

Требования к уровню вибрации на рабочем месте регламентируются ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования» и ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації». Одним из основных методов уменьшения вибрации в данном случае является применение соответствующих фундаментов для оборудования.

Электробезопасность регламентируется ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ «Электробезопасность. Общие требования» и обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- размещением в удобном месте вводного аппарата ручного или дистанционного действия, который позволяет подключать к питающей сети все электрооборудование линии и отключать его во время перерыва в работе или в аварийных случаях;

- наличием аварийной кнопки «Стоп» с выступающим грибовидным толкателем красного цвета;

- защитой электроприводов от самовключения (независимо от положения органов управления) при восстановлении исчезнувшего напряжения;

- блокирование дверец шкафов (ниш) для электроаппаратуры с действием вводного выключателя, чтобы исключить возможность их открывания при включенном вводном аппарате и оставить возможность включения последнего при открытой дверце во время осмотра и наладки аппаратуры; после закрытия дверец блокировка должна автоматически восстанавливаться.

- защитным заземлением, занулением, организацией защитного отключения механических устройств и установок, которые случайно могут оказаться под напряжением;

- заключением наружной (кроме отдельных коротких участков) и внутренней (в местах возможных повреждений, попаданий масла, влаги и т. д.) электропроводки в трубы, металлические рукава, резиновые шланги и т. п.

Электрические провода имеют цветную изоляцию (или цветные изоляционные трубки на концах одноцветных проводов), позволяющую различать назначение проводки и род электрического тока: силовые цепи постоянного и переменного тока – черную; цепи управления переменного тока – красную; цепи управления постоянного тока – синюю; цепи заземления – желто-зеленую.

Пожарная безопасность регламентируется ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования». Производственное помещение по пожарной опасности относится к категории Д. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают: систему предупреждения пожаров, систему выявления и тушения, а также систему организационно-технических мероприятий. Рабочее место оператора машины обеспечено необходимыми первичными средствами пожаротушения – огнетушитель, ящик с песком.

5.3 Расчет защитного заземления

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или с ее эквивалентом металлических не токоведущих частей, которые могут оказаться под напряжением. Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения людей электрическим током при появлении напряжения на конструктивных частях электрооборудования, т.е. при замыкании на корпус. Принцип действия защитного заземления заключается в снижении до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленного замыканием на корпус. Это достигается снижением потенциала заземленного оборудования, а также выравниванием потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близкого по значению к потенциалу заземленного оборудования. Область применения защитного заземления - трехфазные сети напряжением до 1000 B с любым режимом нейтрали.

Произведем расчет системы защитного заземления, состоящей из труб диаметром 0.10 м, длиной 2.7 м, расположенных в ряд на расстоянии 0.9 м и на заглублении 5.0 м и соединенных полосой шириной 0.05 м. Расчет произведем для почвы - суглинок при среднем уровне влажности.

Расчетное сопротивление грунта (Ом*м) определяем по формуле:

|

|

(5.1) |

где ![]() – удельное сопротивление грунта с

измерениями или ориентировочно

– удельное сопротивление грунта с

измерениями или ориентировочно

φ – коэффициент сезонности, который зависит от климатических зон и вида заземлителя

Согласно формуле (5.1) расчетное сопротивление грунта составляет:

![]()

Сопротивление растекания тока вертикального стержневого (трубчатого) заземлителя (Ом) определяется по формуле:

|

|

(5.2) |

де l – длина заземлителя, м;

d – диаметр заземлителя, м;

h – заглубление заземлителя, м;

t – расстояние от поверхности земли до средины заземлителя, м:

![]()

Согласно формуле (5.2) рассчитаем сопротивление растекания тока:

![]()

Ориентировочное количество вертикальных заземлителей составляет:

|

|

(5.3) |

где RH-наибольшее допустимое сопротивление заземляющего устройства, величина которого согласно «Правил устройства электроустановок» составляет 4 Ом.

Согласно формуле (5.3) рассчитаем количество заземлителей равно:

![]()

Определим необходимое количество заземлителей с учетом коэффициента использования η, значение которого выбираем– η = 0.65:

|

|

|

Определяем сопротивление растеканию соединительной полосы с учетом коэффициента ее использования ηш = 0.66:

|

|

(5.4) |

где L – длина шины, значение которой вычисляется по формуле:

|

|

(5.5) |

где а – расстояние между заземлителями, м;

b – ширина шины (соединительной полосы), м.

Согласно формуле (5.5) длина соединительной полосы составляет:

![]()

Согласно формуле (5.4) сопротивление растеканию соединительной полосы составляет:

|

|

|

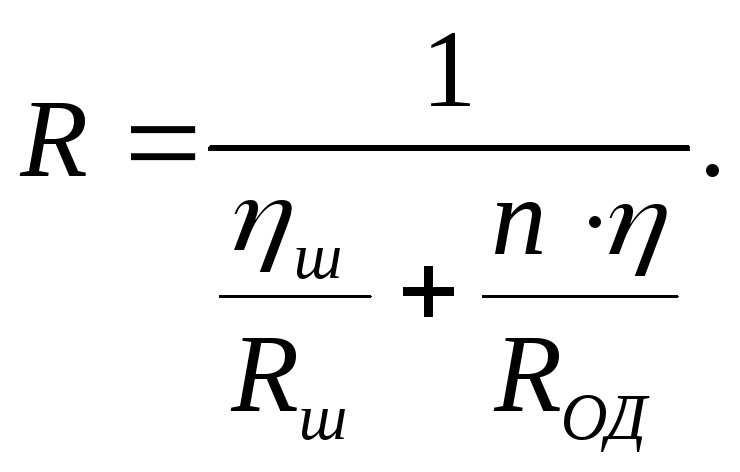

Общее сопротивление заземляющего устройства в Ом определяют по формуле:

|

|

|

В нашем случае общее сопротивление заземляющего устройства составляет:

Расчет показал, что выбранная система защитного заземления удовлетворяет нормативным требованиям – общее сопротивление заземляющего устройства составляет 3,5 Ом, что меньше допустимого сопротивления заземляющего устройства (4 Ом).

5.4 Безопасность при чрезвычайных ситуациях

Наиболее часто происходят чрезвычайные ситуации, связанные с воздействием на людей ударной волны при взрыве. Разработаем мероприятия, направленные на повышение устойчивости работы проектируемого объекта, в случае взрыва 100 т сжиженного пропана на расстоянии 405 м.

Проектируемым объектом является система управления цилиндром зажима шаржир-машины. Объект расположен в строении, представляющим собой массивное промышленное здание с каркасом из сварных металлоконструкций, с которыми связаны стеновые панельные блоки и плиты перекрытия цеха. В цехе установлены электромостовые краны грузоподъемностью от 5 до 100 т, предназначенные для подъема и перемещения грузов.

Оборудование, установленное в цехе, – электродвигатели открытые мощностью от 1,2 до 200 кВт; контрольно-измерительная аппаратура; краны и крановое оборудование, а также электронная и микропроцессорная техника, осуществляющая управление работой станка и контроль их параметров.

Коммунально-энергетические сети и транспорт включают в себя трансформаторные подстанции закрытого типа; кабельные подземные линии; трубопроводы, углубленные в землю на 20 см; трубопроводы на металлических эстакадах; водопровод заглубленный; железнодорожные пути; передвижные железнодорожные тележки.

Вычислим величину избыточного давления ударной волны в месте расположения объекта.

Для этого сначала определим радиус действия ударной волны:

![]()

где r1 – радиус действия ударной волны, м;

Q – количество взрывоопасной смеси, т.

Радиус действия ударной волны в данном случае составляет 81,4м.

Далее определим радиус действия продуктов взрыва

r2=1.7![]() м,

м,

где r2 – радиус действия продуктов взрыва, м.

Сравнивая величины r2 и r1 с расстоянием от центра взрыва до объекта, можно сделать вывод, что объект находится в третьей зоне – зоне действия воздушной ударной волны.

Вычислим величину избыточного давления, для чего сначала рассчитаем относительную величину Ψ:

![]()

где r3 = r = 405 м – расстояние от объекта, который находится в третьей зоне, до центра взрыва.

Поскольку ψ = 1,2< 2, то, чтобы вычислить избыточное давление ударной волны, необходимо воспользоваться нижеприведенной формулой

![]() (5.6)

(5.6)

где

![]() –

избыточное давление ударной волны, кПа.

–

избыточное давление ударной волны, кПа.

Подставляя все известные значения в формулу (5.6), определяем избыточное давление ударной волны

![]()

Определяем степень разрушения основных элементов в зависимости от ожидаемого избыточного давления ударной волны.

Для каждого элемента согласно его характеристикам находим избыточное давление, при которых элемент получает слабые, средние, сильные и полные разрушения. Для наглядности и удобства анализа, полученные результаты заносим в таблицу 5.1, для оценки степени разрушения элементов по шкале избыточных давлений с помощью различной заливки.

Определение предела устойчивости объекта к воздействию ударной волны производится по минимальному пределу устойчивости входящих в его состав основных элементов.

Устойчивость объекта к воздействию фронта ударной волны определяем путём сравнения найденного предела устойчивости объекта с ожидаемым максимальным значением избыточного давления.

Результаты оценки устойчивости объектов к действию ударной волны приведены в таблице 5.1.

Определим предел устойчивости каждого элемента объекта как границу между слабыми и средними разрушениями, занесем полученные цифры в предпоследний столбец сводной таблицы 5.1. Среди полученных цифр находим наименьшую, она и будет пределом устойчивости объекта в целом. Он равен 10кПа, а это означает, что наш объект не устойчив к ударной волне.

Таким образом, рассматриваемый объект является неустойчивым к действию избыточного давления ударной волны, определенному по заданным в условии параметрам, так как предел устойчивости объекта равен 10 кПа, а на объекте ожидается максимальное избыточное давление 37,3 кПа. При этом наиболее слабым элементом является контрольно-измерительная аппаратура, электромостовые краны и трубопроводы на металлических эстакадах

Таблица 5.1 – Оценка стойкости объекта к действию ударной волны

|

Характеристика элементов объекта |

Степень разрушений при Рф, кПа |

Предел устойчивости кПа |

|||||||||||

|

..10..20…30…..40….50…..60….70……90…. |

элемента |

объекта |

|||||||||||

|

Сооружения |

10 |

||||||||||||

|

Массивное промыш-ленное строение с металлическим каркасом и крановым оборудованием до 100 т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

||

|

Оборудование |

|||||||||||||

|

Электродвигатели мощностью от 2,2 кВт до 10 кВт, открытые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

||

|

Электродвигатели мощностью от 10 кВт и больше, открытые |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

60 |

||

|

Система управления и контрольно-измерительная аппаратура |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

||

|

Электромостовые краны грузоподъем-ностью до100 т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

||

|

Коммунально-энергетические сети |

|||||||||||||

|

Трансформаторные подстанции закрытого типа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

||

|

Трубопроводы на металлических эстакадах |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

||

|

Водопровод заглубленный |

выдерживают до 100 кПа |

100 |

|||||||||||

|

Трубопроводы, углубленные на 20см |

выдерживают до 150 кПа |

150 |

|

||||||||||

|

Кабельные подземные линии |

выдерживают до 200 кПа |

200

|

|||||||||||

|

Транспорт |

|||||||||||||

|

Железнодорожные пути |

Выдерживают до 100 кПа |

100 |

|||||||||||

|

Передвижной железнодорожный состав |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40 |

||