978-5-7764-0767-3

.pdfпроисходить по другим зависимостям, но все равно стремиться к максимуму,

что и требовалось доказать.

Следствие. Для повышения вероятности точности прогноза состояния

Si+1, необходимо конкретизировать (локализовать) контекст.

Контекст может быть локализован, как переносом признаков-сущностей из описания состояния Si в описание контекста для описания состояния Si,

так и усложнением связей признаков с рассматриваемой ситуацией.

В качестве основных операций для задачи прогнозирования могут рас-

сматриваться следующие:

1.Интерпретируется текущая ситуация. Находится соответствующая ей вершина.

2.Из описания найденной вершины выбираются имена всех связей-

отношений.

3.Из множества выбранных связей-отношений выбирается наиболее зна-

чимая.

4.В описании наиболее значимой связи из СПИМ_ВУ выбирается верши-

на.

5.Ситуация, соответствующая этой выбранной вершине будет наиболее вероятной после текущей.

6.Если нет одной вершины, то все вышеперечисленные действия выпол-

няются для каждого признака.

По полученным (прогнозным) признакам распознается ожидаемое со-

стояние.

Значимость связи определяется, например, как в алгоритме муравья, в

соответствии с процедурой испарения фермента [8]:

ij(t) = ij(t-1) (1- ),

где

ij(t) – значимость связи для j-й связи-отношения из описания i-й сущно-

сти в текущий момент времени t;

181

ij(t-1) – значимость связи для j-й связи-отношения из описания i-й сущ-

ности в предыдущий момент времени (t-1);

– константа (коэффициент), принимающий значение от 0 до 1; t – время;

i – имя рассматриваемой сущности.

j – имя связи-отношения из рассматриваемой сущности.

1. Если связь-отношение оказывается «верным», то значимость усилива-

ется за счет укрепления силы связи Аij, которое осуществляется следующим образом:

Аij (Т) = Аij (Т-1) + А+,

где

Аij (Т) – сила связи для j-й связи-отношения из описания i-й сущности для текущего события во время Т;

Аij (Т-1) – сила связи для j-й связи-отношения из описания i-й сущно-

сти для предыдущего события во время (Т-1);

+А – добавка значения силы при «верности» связи-отношения.

Если связь-отношение оказывается «не верным», то значимость понижа-

ется за счет снижения силы связи Аij, которое происходит следующим обра-

зом:

Аij (Т) = Аij (Т-1) – А-,

где

Аij (Т) – сила связи для j-й связи-отношения из описания i-й сущности для текущего события во время Т;

Аij (Т-1) – сила связи для j-й связи-отношения из описания i-й сущно-

сти для предыдущего события во время (Т-1);

+А – добавка значения силы при «верности» связи-отношения.

2. Если верность происходит часто, то сила достигает максимума и начинает изменяться коэффициент (константа) , за счет этого изменения, в

182

данной ситуации, увеличивается период максимальной значимости связи. В

итоге значимость может стать постоянно максимальной, что будет соответ-

ствовать незыблемости этой связи (знания).

3.Если значимость связи не является постоянно максимальной, то она со временем (рано или поздно) убывает.

4.Если связь снова используется, то значимость связи может снова воз-

расти до максимума.

5. При «неверности» связи:

–сначала снижается амплитуда ее значимости. Амплитуда может восста-

новить свое значение при следующем правильном исходе и это дает за-

щиту от ложных оценок использования связи.

–если верность не подтверждается и дальше, то после снижения амплиту-

ды до определенного уровня, например,

Атек Апор + 0.2Апор,

при новых неверностях начинает изменяться коэффициент (константа) ,

уменьшающий период, когда Атек > Апор, и такая связь перестает быть аксио-

мой. Она становится переменной, а потом может и исчезнуть (имеется в виду возможность ее использования как верной).

Таким образом, сила связи зависит только от «верности» ее использова-

ния, а значимость от силы связи, частоты использования этой связи и време-

ни от последнего использования.

Решения задач планирования с использованием интегрированного

подхода к представлению знаний. Механизмы обучения в биологических системах, их целенаправленного поведения с давних времен интересовали исследователей и практиков, из разных областей человеческой деятельности.

Так в философских исследованиях большое место отводилось и отводится проблеме разума и, в частности, связи между знаниями и действиями. Этот вопрос для искусственного интеллекта [15,22] является жизненно важным,

поскольку интеллектуальность требует не только размышлений, но и дей-

ствий. Кроме того, только поняв механизмы обоснования действий, можно

183

понять, как создать интеллектуальную систему (планировщик), действия ко-

торой будут обоснованными (или рациональными). Аристотель утверждал, что действия обоснованы логической связью между целями и знаниями о резуль-

татах данного конкретного действия. Характерным примером рассуждений о рациональных действиях являются следующие [22]: «Но почему происходит так, что размышления иногда сопровождаются действием, а иногда – нет, ино-

гда за ними следует движение, а иногда – нет? Создается впечатление, как буд-

то почти то же самое происходит и в случае построения рассуждений и форми-

рования выводов о неизменных объектах. Но в таком случае целью умственной деятельности оказывается умозрительное суждение..., тогда как заключением,

которое следует из данных двух предпосылок, является действие... Мне нужна защита от дождя; защитой может послужить плащ. Мне нужен плащ. Я должен сам изготовить то, в чем я нуждаюсь; я нуждаюсь в плаще. Я должен изгото-

вить плащ. И заключение «я должен изготовить плащ» становится действием

([1151, с. 40])»[22].

Далее в [22] приводится еще один пример из книги Никомахова этика

(том III. 3, 1112Ь) Аристотеля можно найти более подробные рассуждения на эту тему, где также предложен алгоритм: «Нам предоставляется право выбора не целей, а средств достижения цели, ведь врач рассуждает не о том, должен ли он лечить, а оратор – не о том, станет ли он убеждать... Поставив цель, он раз-

мышляет, как и какими средствами ее достичь; а если окажется несколько средств, то определяет, какое из них самое простое и наилучшее; если же до-

стижению цели служит одно средство, думает, как ее достичь при помощи это-

го средства и что будет средством для этого средства, пока не дойдет до первой причины, которую находит последней... и то, что было последним в порядке анализа, обычно становится первым в порядке осуществления... Если же он приходит к выводу, что цель недостижима, отступается, например, если нуж-

ны деньги, а достать их нельзя; но если достижение цели кажется возмож-

ным, то пытается ее достичь». Этот алгоритм Аристотеля был реализован через 2300 лет Ньюэллом и Саймоном в программе GPS – общем решателе

184

задач. Анализ на основе цели, используемый в общем решателе задач, явля-

ется полезным, но не дает ответа на то, что делать, если к цели ведет не-

сколько вариантов действий или ни один вариант действий не позволяет до-

стичь ее полностью.

Для решения задач планирования с использованием интегрированного подхода к представлению знаний разработан алгоритм [30], в основе которо-

го лежит механизм, описанный Аристотелем и впервые реализованный Нью-

эллом и Саймоном в общем решателе задач [22].

Для этой задачи в качестве исходных данных необходимы сведения в виде текущего состояния и требуемого, а благодаря механизму решения та-

ких задач, т.е. интеллекту, определяется путь перехода к требуемому состоя-

нию.

Требуемое состояние представляется в виде отображения (образа) ре-

ального мира, а текущее состояние есть отображение (образ) реального мира в текущий момент времени [32].

Кроме исходного и требуемого состояний системе с интеллектом необ-

ходимы знания [8,17,18,20,32]. Для представления знаний используется инте-

грированный метод представления знаний. С его помощью задается модель проблемной области.

Модель предметной области определяется как отражение в интеллекту-

альной системе элементов и признаков действительности (реального мира),

их отношений. В простейшем случае такая модель включает описания всех операций и параметров, необходимых для решения задачи или класса задач.

Описание сущности – операции, включает три составляющих:

Имя операции;

Условия возможности выполнения операции;

Условия контроля выполнения операции.

Имя операции может представлять собой код или набор символов, а

условия задаются наборами состоящими из имени параметра и значения это-

го параметра.

185

Кроме определения условий параметры используются:

для задания текущего состояния предметной области в виде набора имен параметров с их текущими значениями и

для задания требуемых значений в виде набора имен параметров с их требуемыми значениями.

Имея описание проблемной области можно приступать к решению задачи, которая может быть сведена к следующему виду [25,26,28].

Имеется интеллектуальная система для которой применим определенный набор операций. Кроме того, интеллектуальная система находится в известном (определяемом) состоянии. Необходимо спланировать последовательность операций, после выполнения которых интеллектуальная система перейдет в требуемое состояние.

Решение задачи. Решение задачи планирования операций (плана перехода из текущего состояния в требуемое), может включать несколько шагов [22,25,26,29,30]. На начальном шаге происходит сравнение требуемого состояния предметной области с текущим. При несовпадении формируется запрос к модели предметной области для поиска множества операций, необходимых для перевода в требуемое состояние. По этому запросу выбираются и условия возможности выполнения операций, из которых формируется требуемое состояние для следующего шага планирования и т.д., до тех пор, пока на одном из шагов планирования не будут устранены различия между текущим и требуемым состояниями.

Для описания алгоритма формирования планов решений используются следующие обозначения:

Sц0 – описание целевого состояния задачи;

Sцi – описание целевого состояния для i-го шага планирования (подзадачи); Sперi – описание различий между целевым состоянием и текущим (мо-

дели перевода) для i- го шага планирования;

Sтекi – описание текущего состояния в контексте i- го шага планирова-

ния;

i – номер шага планирования.

186

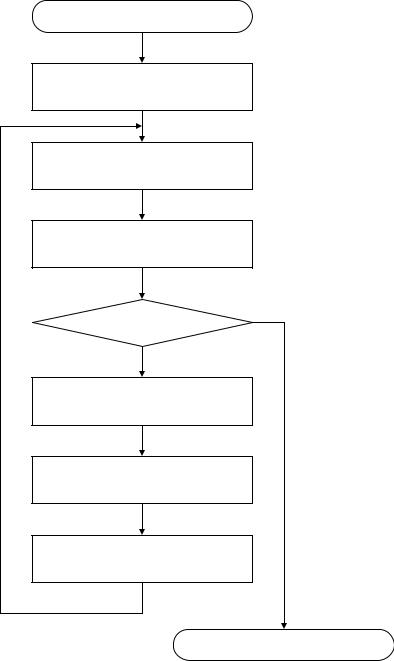

С использованием введенных сокращений алгоритм функционирования интеллектуальной системы будет иметь следующий вид:

1. Получить описание состояния цели – Sц0. Установить первый шаг планирования: i = 1. Зафиксировать состояние цели для первого шага планирования Sцi = Sц0.

2. Формирование текущего состояния для i-го шага планирования. По именам параметров из Sцi запрашиваются их текущие значения, т.е. форми-

руется Sтекi.

3.Сравнение Sцi и Sтекi. Формирование Sперi из параметров, текущие значения которых не совпали с требуемыми.

4.Если Sперi = , то перейти к п.8.

5.Выбор операций содержащих в «условиях контроля выполнения операции» такие параметры и их значения, как в Sперi.

6.Из «условий возможности выполнения» выбранных операций, сфор-

мировать образ требуемого состояния для следующего шага планирования

Sцi+1.

7.Установить следующий шаг планирования i := i + 1. Перейти к п.2.

8.Конец планирования.

Структурная схема алгоритма планирования показана на рис. 4.11.

Реализация сформированного плана является важнейшим элементом при организации целенаправленного поведения. Содержит, как действия, для до-

стижения, так и контроль за выполнением этих действий.

1. Осуществляется реализация с выдачи команд, сформированных на последнем шаге планирования, а заканчивается выдачей операций, сформи-

рованных на первом шаге планирования.

2. Для контроля правильности исполнения операций i-го шага плани-

рования, необходимо Sперi сравнить с Sтекi. При несовпадении текущих зна-

чений из Sтекi и требуемых значений параметров из Sперi, начать планиро-

вание непрошедших (выданных, но не исполненных) операций, т.е. Sц = Sперi.

187

3.Для контроля воздействий внешней среды необходимо сравнить Sтек

сSцi, при реализации операций i-го шага планирования. При несравнении начать планирование операций компенсирующих воздействия внешней сре-

ды. С этой целью Sц0 = Sцi.

Начало

Поступление Sтр. i=1

Формирование Sтек

Сравнение Sтр и SТек Формирование Sпер

Да

SПер =

Нет

Формирование множества действий

Формирование Sтр. Для следующего шага планирования

Переход к следующему шагу планирования: i=i+1

Конец планирования

Рис. 4.11. Структурная схема алгоритма формирования планов

При решении задач управления объектами реального мира, т.е. переводе из текущего состояния в требуемое состояние, создается предметная область по правилам, описанным выше, а с помощью требуемого состояния задается

188

цель управления, для достижения которой необходимо спланировать наборы операций. Текущее состояние, в этом случае, будет соответствовать реально-

му состоянию проблемной области.

Могут, также, решаться задачи удержания определенного состояния ин-

теллектуальной системы, не зависимо от изменений внешней среды и других возмущений. В этом случае в качестве целевого задается состояние, которое необходимо удержать. Тогда при очередном сравнении состояний будут пла-

нироваться операции возврата в требуемое состояние, при обнаружении раз-

личий.

Планирование в предметной области может осуществляться не только для технических объектов, но и для объектов другой природы:

планирование бизнес-процессов;

планирование последовательности учебных объектов для их изучения

(формирование индивидуальных траекторий обучения);

планирование для удержания в требуемом состоянии;

контроль воздействий внешней среды на объект и т.д.

Найденные планы могут быть реализованы с проверкой реализации пла-

нов решений и контролем возникновения нештатных ситуаций [24,31,26].

В реальной жизни для перехода из одного состояния в другое существу-

ет множество путей [25, 26,28]. Применение метода формирования планов,

использующего интегрированную модель знаний, может приводить к ситуа-

циям, когда возможны несколько вариантов частичного, а значит и полного решения. Это может происходить в моменты формирования множества опе-

раций и требуемого состояния для нового шага планирования.

На этапе формирования множества операций, значение, рассматривае-

мого параметра из Sпер., может быть достигнуто использованием не одной, а

нескольких операций. При формировании требуемого состояния для следу-

ющего шага планирования, используются условия возможности выполнения операций. А одна и та же операция может быть реализована различными спо-

собами.

189

Таким образом, число вариантов может достигать большого объема и для нахождения лучшего плана необходимо решать оптимизационную задачу.

Решение задачи формирования индивидуальной траектории повышения компетентности у обучаемого актуально для учебных организаций и является востребованными при переходе к компетентностному подходу в образовании

[12,13,15,26,28,29].

Валидация баз знаний. При решении современных практических задач все больше приходится использовать знания о реальном мире в виде описа-

ний предметных областей. Предметные области представляются описаниями сущностей и множества отношений между ними. Отношения между сущно-

стями могут быть как простыми (элементарными), так и составными с раз-

личной степенью сложности. Следует отметить, что множество связей между сущностями, даже в рамках предметных областей, может изменяться, как ко-

личественно, так и качественно. Это обстоятельство вносит определенные обстоятельства в создание и использование интеллектуальных информаци-

онных систем (ИИС), особенно ИИС, ориентированных на решение задач близких к задачам реальной сложности. При необходимости введения новых связей приходится менять значительную часть содержимого базы знаний

(БЗ), а иногда систем формирования решений ИИС и их реализации.

Одним из подходов к устранению таких трудностей при использовании ИИС, является использование таких базовых связей, которые позволяли бы, в

дальнейшем, описывать вновь возникающие связи между сущностями с при-

емлемой точностью и достоверностью.

Предлагается представлять сложные связи с помощью элементарных на основе использования эволюционирующих знаний [27] для описания пред-

метных областей.

1. Представление и формирование сложных связей Основная функция связи, в простейшем случае, и отношения, для слож-

ной структуры взаимодействия сущностей, заключается в передаче сигнала от активизированной вершины-сущности (в дальнейшем – вершины) на вхо-

190