- •Kinder-, Jugend- und Familienrecht

- •Inhaltsverzeichnis

- •Bürgerliche Gesetzbuch

- •Sozialgesetzbuch

- •Deutsche Rechtsvorschriften

- •II. Ein wenig „Handwerkszeug“:

- •2. Kommentare

- •3. Lehrbücher

- •4. Monographien

- •5. Aufsätze

- •6. Zeitschriften

- •7. Gerichtsentscheidungen

- •8. Unterschiedliche Zitierweise in Literaturverzeichnis und Zitaten

- •9. Gesetzessammlungen für die Soziale Arbeit

- •5. Entscheidungen der Verfassungsgerichte

- •6. Staatsverträge

- •7. Europäisches Gemeinschaftsrecht

- •8. Gewohnheitsrecht

- •9. Völkerrecht, soweit es nicht auf Staatsverträgen beruht

- •Normenhierarchie und Vorrang des Gesetzes (Artt. 20 I, 28 I, 31 gg)

- •Verordnungen

- •Das Bundesverfassungsgericht in der sozialen Arbeit

- •3. Einheit: Der Rechtsweg

- •I. Zivilrecht - öffentliches Recht

- •Gliederung der Gerichtsbarkeiten

- •Gerichtsbarkeit ändern !

- •Erläuterungen zu dem Schaubild

- •Streitige und freiwillige Gerichtsbarkeit ( ersetzen)

- •3. Beispiele für die Wahl des Rechtswegs

- •4. Einheit: Aufbau der Gerichte und Instanzenzüge

- •III. Die Rechtsmittel bei den einzelnen Gerichten(s. Hierzu auch Einheit 3 - g, Übersicht 5)

- •5. Zulassungsvoraussetzungen

- •IV. Wiederaufnahme des Verfahrens

- •5. Einheit: Gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen und

- •Regelung von Rechtsverhältnissen

- •I. Gerichtliche Zuständigkeit

- •1. Allgemeines

- •2. Zivilrecht – StrG

- •3. Zivilrecht – fg

- •4. Strafrecht

- •5. Verwaltungsrecht

- •II. Zweiteilung des Verfahrens

- •1. Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •III. Einleitung der Verfahren

- •1.Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •IV. Die Aufklärung des Sachverhalts

- •1. Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •V. Nochmalige Entscheidung über den Sachverhalt(s. Auch Einheit 4 g-IV)

- •1. Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •VI. Kosten (ohne Prozesskostenhilfe)

- •1. Allgemeines

- •2. Zivilrecht – StrG

- •3. Zivilrecht – fg

- •4. Strafrecht

- •5. Verwaltungsrecht

- •VII. Beratungshilfe (BerH) gem. Dem Beratungshilfegesetz (BerHg)

- •1. Gegenstand

- •2. Voraussetzung für die Gewährung

- •3. Verfahren zur Gewährung von Beratungshilfe

- •VIII. Prozesskostenhilfe (pkh) gemäß zpo/ Verfahrenskostenhilfe gemäß FamFg

- •1. Gegenstand

- •2. Voraussetzung für die Gewährung

- •3. Verfahren der Gewährung

- •4. Folgen der Gewährung von Prozesskostenhilfe für den Hilfsbedürftigen

- •4.1Bei Prozessbeginn

- •4.2Bei Prozessende, wenn die hilfsbedürftige Partei obsiegt

- •Abschnitt 1: Erbfolge

- •II. Nebengesetze

- •III.Zusammenfassung

- •7. Einheit: Rechtstechnik und Rechtsgrundlagen

- •I. Arten von Normen

- •3. Neben den Rechtssätzen, die Rechts-/ Anspruchsgrundlagen sind, gibt es weitere Normen, die andere Funktionen haben.

- •II. Strukturen und Anwendung von Rechtsgrundlagen

- •Subsumtion

- •V. Auslegung von unklaren Normen

- •6. Teleologische Auslegung

- •7. Rechtsvergleichende Auslegung

- •VI. Zusammenfassung

- •VII. Gruppen von Anspruchsgrundlagen

- •Ansprüche auf Zahlung aus Vertrag

- •Ansprüche auf Herausgabe von Sachen aus Vertrag

- •Ansprüche auf Herausgabe von Sachen aus Gesetz unmittelbar

- •Ansprüche auf Erfüllung oder Rückabwicklung

- •VIII. Zusammenfassung

- •IX. Hilfe zur Lösung von Schadensersatzfällen bei Haftung mehrer Personen

- •1. Beteiligung mehrerer Personen

- •2. Reihenfolge der Handelnden

- •3. Schadenersatz aus Vertrag oder Delikt

- •4. Organ - Gehilfe

- •5. „Übernahmehaftung“

- •8. Zusammenfassung

- •IV. Vollendung des 15. Lebensjahres

- •V. Vollendung des 16. Lebensjahres

- •VI. Vollendung des 18. Lebensjahres

- •II. Minderjährigkeit

- •Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen

- •III. Rechtliche Betreuung und ihr Verhältnis zur Geschäftsfähigkeit

- •IV. Zusammenfassung: Rechtliche Betreuung im System von Vertretung

- •6. Rechtsfolgen der Abweichung von Wille, Erklärung und Motiv

- •7. Abweichen von Wille und Erklärung wegen arglistiger Täuschung oder Drohung

- •8. Zusammenfassung

- •Abweichung von Wille, Erklärung und deren Folge

- •Einheit 11: Obligatorische / dingliche Rechtsgeschäfte

- •1. Verpflichtung – Verfügung

- •2. Struktur von Rechtsvorgängen

- •3. Unmittelbare Folgen von Mängeln

- •4. Mittelbare Folgen von Mängeln

- •5. Bedeutung des Abstraktionsgrundsatzes

- •6. Zusammenfassung

- •Einheit 12: Stellvertretung

- •I. Inhalt und Umfang von Stellvertretung

- •II. Arten von Stellvertretung

- •Gesetzliche Stellvertretung

- •Gewillkürte Stellvertretung

- •III. Zusammenfassung

- •Gesetzliche und gewillkürte Stellvertretung

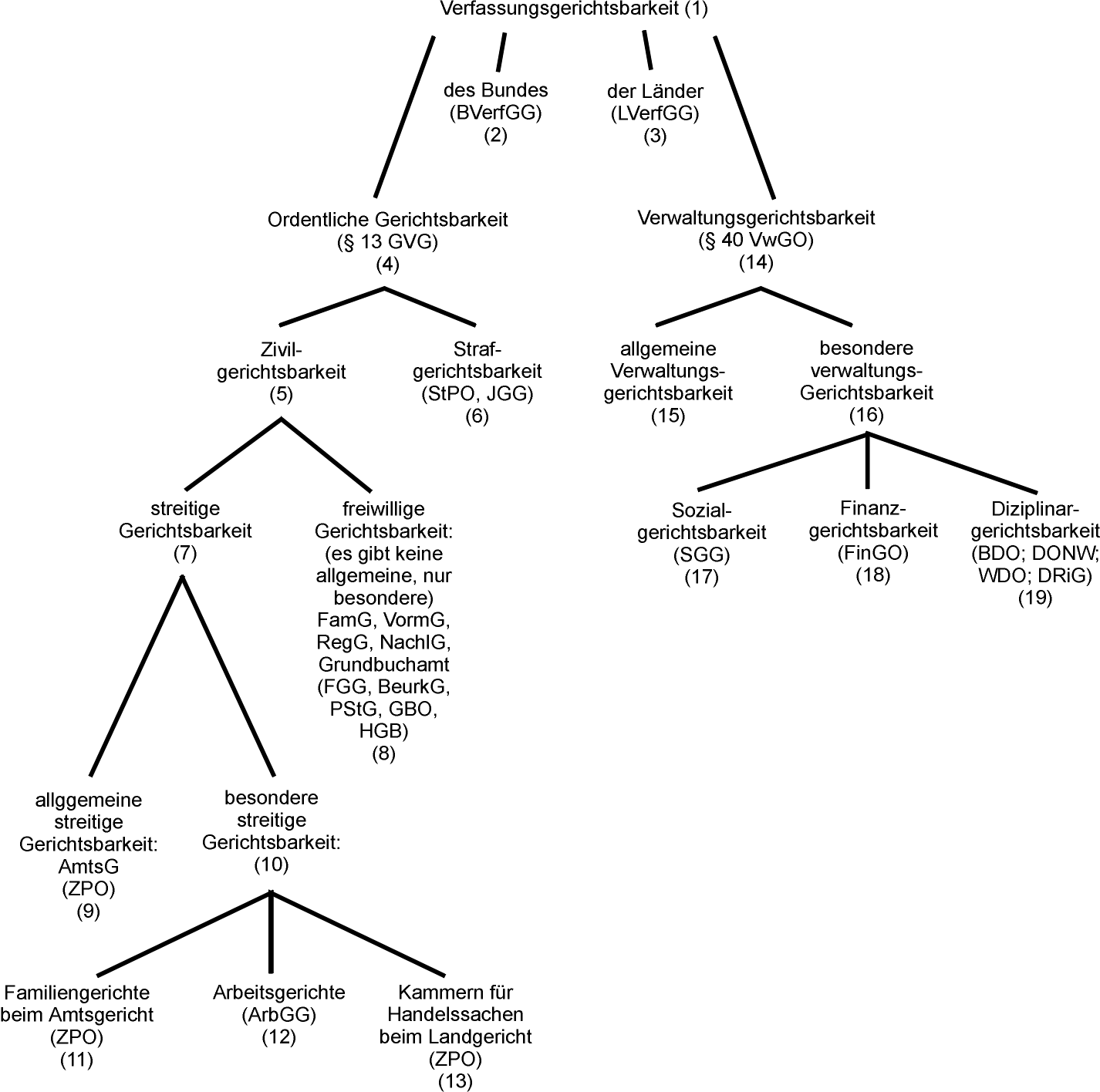

Gliederung der Gerichtsbarkeiten

Die ordentliche und die Verwaltungsgerichtsbarkeit gliedern sich wie folgt auf:

(Die in Klammern gesetzten Abkürzungen beziehen sich auf das Verfahrensrecht, das vor den betreffenden Gerichten angewandt werden muss. Die in Klammern gesetzten Zahlen dienen der Durchnummerierung der Gerichtszweige. Zu einigen - nicht zu allen - gibt es nachfolgend Erläuterungen.)

Übersicht

4

Gerichtsbarkeit ändern !

Erläuterungen zu dem Schaubild

Zu (1) – (3)

Verfassungsgerichte sind das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und die Verfassungsgerichte der Länder (für NW der Verfassungsgerichtshof in Münster).

Das BVerfG ist u.a. zuständig für die Überprüfung der Vereinbarkeit von einfachem Recht (= alles Recht, das nicht im GG steht) mit dem GG (z.B.: Ist § 1748 BGB mit Art. 6 GG vereinbar?). Diese Überprüfung kann erfolgen in Form

- einer Verfassungsbeschwerde: Behauptung eineseinzelnen, durch die öffentliche Gewalt [= Rechtsnorm, Verwaltungshandeln oder Gerichtsentscheidung] in seinen Grundrechten verletzt zu sein - in der Regel Erschöpfung des Rechtsweges nötig (§§ 13 Nr.8a, 71 f. BVerfGG ) oder

- eines konkreten Normenkontrollverfahrens:Behauptung einesGerichts, dass eine Norm, die es anwenden soll, verfassungswidrig ist ( §§ 13 Nr. 11, 36ff. BVerfGG).

Zu (4):

Die Verfassung der Gerichte des Gerichtszweiges der ordentlichen Gerichtsbarkeitist im Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) geregelt.

§ 13 GVG bestimmt u.a., was zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehört. Das GVG enthält auch Bestimmungen, welche Gerichte in erster Instanz zuständig sind, wie der weitere Instanzenzug ist und wie Gerichte in den einzelnen Instanzen besetzt sein müssen (wie viele Richter, Berufs- oder Laienrichter).

Zu (6):

Die Strafgerichtsbarkeitdient der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruches.

Mögliche Strafzwecke:

1. Sühne

2. Generalprävention (Schutz der Allgemeinheit)

3. Spezialprävention (Abhalten des einzelnen von weiteren Straftaten)

4. Resozialisierung.

Welche Verhaltensweisen strafbarsind (= Straftatbestände, Delikte), regelt dasStrafgesetzbuch(StGB). Es bestimmt außerdem, welcheSanktionen(Strafen und Nebenfolgen) bei der Erfüllung eines Straftatbestandes zu erwarten sind.

Das Verfahrenvor den Strafgerichten wird in derStrafprozessordnung(StPO) festgelegt.

Das Jugendgerichtsgesetz (JGG) enthält Ausnahmeregelungen von StGB und StPO für jugendliche Straftäter (Jugendliche: 14 - 17 bzw. Heranwachsende: 18 - 21 Jahre). Die Frage, ob ein Straftatbestand erfüllt ist, beurteilt sich wie bei den Erwachsenen nach dem StGB. Die Arten derSanktionen(Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Jugendstrafe) sind jedoch im JGG abweichend vom StGB geregelt. Dasselbe trifft auf dasJugendstrafverfahrenzu, in dem z.T. von der StPO abweichende Grundsätze gelten (z.B. Mitwirkung eines Jugendgerichtshelfers, Ausschluss der Öffentlichkeit). Es regelt ferner, wann ein Jugendlicher überhaupt strafrechtlich verantwortlich ist (§ 3 JGG), und wann auf einen Heranwachsenden noch Jugendstrafrecht anzuwenden ist (§ 105 JGG).

Hinweis:Strafeist nicht zu verwechseln mitHaftung. Unter Strafe verstehen wir die staatliche Ahndung einer Straftat (= öffentliches Recht), Haftung ist die zivilrechtliche Rechtsfolge bei Vertragsverletzungen oder Begehen unerlaubter Handlungen (=privates Recht). Letztere können allerdings gleichzeitig eine Straftat sein (z.B. ist eine vorsätzliche Eigentumsverletzung gleichzeitig eine strafrechtlich relevante Sachbeschädigung). Der Schadenersatzanspruch kann dann im Strafverfahren mit geltend gemacht werden, § 403 StPO (= Adhäsionsverfahren).

Zu (7) - (8):

Streitige und freiwillige Gerichtsbarkeitgenerell voneinander abzugrenzen, ist unmöglich. Alle gegensätzlichen Merkmale, die man für die beiden Gerichtsbarkeiten herausarbeiten kann, lassen sich nicht verabsolutieren. Sie werden immer durch Ausnahmen eingeschränkt.

Man muss also wissen, welche Materien der freiwilligen Gerichtsbarkeit zuzuordnen sind.

Als grobe Faustregelkann man sich merken:

a. FGist primär gerichtet auf Sicherung von Rechten (nicht Ansprüchen) oder Fürsorge,StrGprimär gerichtet auf Feststellung und Verwirklichung von Ansprüchen (Recht einer Persongegenandere; diese ist verfügungsbefugt, so dass der Prozess bei Nachgeben unterbleiben könnte) (Definition von Anspruch in § 194 BGB).

Beispiele: Elterliche Sorge (e.S.) wird entzogen (FG).

Mieter wird auf Zahlung des Mietpreises vom Vermieter verklagt (StrG).

b. StrGhat immer 2 Parteien (Kläger - Beklagter),FGhat oft nur 1 Partei (Beteiligter).

Beispiele: Vermieter Mieter (StrG).

Adoptionsbewerber stellen Antrag auf Adoption

(sie wollen damit nichts von einem anderen) (FG).

c. In der StrGentscheidet der Richter nach Klageantrag, stützt sich nur auf vorgebrachteFakten und Beweismittel, die Entscheidung wird in der Regel(Ausnahme: wiederkehrende Leistungen)rechtskräftig(d.h. derselbe Sachverhalt kann nicht noch einmal Gegenstand eines Verfahrens sein), nach Zwangsvollstreckung ist die Tätigkeit des Richters erschöpft.

Beispiel: Der Verkäufer, der den Kaufpreis einklagt, muss behaupten und bei Bestreiten beweisen, dass ein Kaufvertrag abgeschlossen wurde. Kann er dies nicht, wird die Klage abgewiesen. Ist die Klage einmal abgewiesen, kann sie nicht - gestützt auf neue Beweismittel - erneut erhoben werden. Nach Vollstreckung durch das Vollstreckungsgericht (Immobilien, Rechte) oder den Gerichtsvollzieher (Mobilien) ist das Verfahren endgültig beendet.

In der FGentscheidet der Richter von Amts wegen oder auf Antrag, jedoch ohne an den Antrag gebunden zu sein, stellt selber Nachforschungen an (Amtsermittlung), bei Bedarf ist das Verfahren (nach Abschluss) fortzusetzen (keine Rechtskraft).

Beispiel: § 1666 BGB, § 1671 BGB.

Einige Angelegenheiten der FG, die für die soziale Arbeit von Bedeutung sind:

a. §§ 1773 f., 1896, 1915 BGB (FamG)

b. §§ 1821, 1822 BGB (FamG)

c §§ 1752, 1746 III, 1748, 1749, 1760/1763, 1765 II BGB (FamG)

d. § 2 III RelKErzG (FamG)

e. § 1599 I i.V.m. § 1600e II; § 1600d I i.V.m. § 1600e II (FamG)

f. §§ 1303 II, III; 1308 II; 1315 I 2 Hs. 2 (FamG)

g. §§ 1626c II 3, 1628, 1629 II 3, 1632, 1666, 1667, 1671, 1672, 1678 II, 1680 II

1681 BGB (FamG)

h. §§ 1357 II, 1365 II, 1369 II (VormG), 1382, 1383 (FamG), 1426, 1430, 1452,

BGB (FamG)

Zu (8) und (11):

Früher war für die Angelegenheiten der FG nur das Vormundschaftsgericht (VormG) zuständig. - Seit 1977 gibt es einen neuen Gerichtstyp, der ein Mittelding zwischen streitiger und freiwilliger Gerichtsbarkeit darstellt, nämlich das (kleine) Familiengericht (FamG). Es war eine Art Eheauflösungsgericht, weil es zuständig war für alle Angelegenheiten, die bei Auflösung einer Ehe zu regeln waren. - Seit dem 1.7.1998 war seine Kompetenz ausgedehnt auf zahlreiche andere kindschaftsrechtliche Angelegenheiten, insbesondere auf die unter Buchst. e) (Abstammung) und g) (Sorgerechtsregelungen) genannten. - Seit 1.8.2001 ist das FamG auch für Streitigkeiten nach dem LPartG und seit 1.1.2002 auch für Wohnungszuweisungen nach dem GewSchG zuständig. - Seit dem 1.9.2009 gibt es nur noch das (große) FamG. Es ist zuständig für alle Familiensachen, die im 4. Buch des BGB stehen. Folglich gehören dazu Ehesachen (Scheidung, Aufhebung einer Ehe, Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Parteien, Herstellung des ehelichen Lebens), § 121 ff. FamFG, Kindschafts-, Abstammungs-, Adoptions-, Ehewohnungs- und Hausrats-, Gewaltschutz-, Versorgungsausgleichs-, Unterhalts-, Güterrechts- und Lebenspartnerschaftssachen (§ 111 FamFG). Die Familiensachen, die zur streitigen Gerichtsbarkeit gehören (Unterhalt, Güterrecht und sonstige), werden Familienstreitsachen genannt (§ 112 FamFG).

Siehe zur Abgrenzung streitige und freiwillige Gerichtsbarkeit unten die Übersicht 5.

Zu (14):

§ 40 VwGO ist das Gegenstück zu § 13 GVG. Er regelt, wann die Verwaltungsgerichtezuständig sind. Damit keine Lücke im Rechtsschutzsystem entstehen kann, sind - wenn weder nach § 13 GVG noch nach § 40 VwGO eine Zuständigkeit begründet ist - die ordentlichen Gerichte zuständig, Art. 19 IV 2 GG.

Zu (17):

Die Sozialgerichtesind zuständig (§ 51 SGG) für folgende Angelegenheiten (nicht für alle Materien, die im SGB geregelt sind, z.B. nicht für SGB VIII):

- Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Unfall-, Pflege-) - Kriegsopferversorgung

- Streitigkeiten zwischen Ärzten und gesetzlichen Krankenkassen

- Grundsicherung für Arbeitsuchende

- Sozialhilfe.

Darüber hinaus sind sie zuständig, wenn ein Gesetz dieses ausdrücklich vorsieht.

Beispiel: § 13 BEEG (Elterngeld) oder § 15 BKGG (Kindergeld, das nicht nach EStG gezahlt wird)

Zu (18):

Die Finanzgerichtesind zuständig für alle steuerlichen Streitigkeiten. Dazu gehören neuerdings auch Streitigkeiten über Kindergeld, soweit dieses nach EStG gezahlt wird (Mehrheit der Fälle).

Zu (19):

Die Disziplinargerichtsbarkeit erstreckt sich auf Beamte, Richter und Soldaten (= “Staatsdiener”) und ahndet dienstliche Vergehen. Angestellte und Arbeiter des Öffentlichen Dienstes unterstehen ihr nicht; für sie gilt nicht Dienst-, sondern Arbeitsrecht und die dazugehörige Arbeitsgerichtsbarkeit.