- •Kinder-, Jugend- und Familienrecht

- •Inhaltsverzeichnis

- •Bürgerliche Gesetzbuch

- •Sozialgesetzbuch

- •Deutsche Rechtsvorschriften

- •II. Ein wenig „Handwerkszeug“:

- •2. Kommentare

- •3. Lehrbücher

- •4. Monographien

- •5. Aufsätze

- •6. Zeitschriften

- •7. Gerichtsentscheidungen

- •8. Unterschiedliche Zitierweise in Literaturverzeichnis und Zitaten

- •9. Gesetzessammlungen für die Soziale Arbeit

- •5. Entscheidungen der Verfassungsgerichte

- •6. Staatsverträge

- •7. Europäisches Gemeinschaftsrecht

- •8. Gewohnheitsrecht

- •9. Völkerrecht, soweit es nicht auf Staatsverträgen beruht

- •Normenhierarchie und Vorrang des Gesetzes (Artt. 20 I, 28 I, 31 gg)

- •Verordnungen

- •Das Bundesverfassungsgericht in der sozialen Arbeit

- •3. Einheit: Der Rechtsweg

- •I. Zivilrecht - öffentliches Recht

- •Gliederung der Gerichtsbarkeiten

- •Gerichtsbarkeit ändern !

- •Erläuterungen zu dem Schaubild

- •Streitige und freiwillige Gerichtsbarkeit ( ersetzen)

- •3. Beispiele für die Wahl des Rechtswegs

- •4. Einheit: Aufbau der Gerichte und Instanzenzüge

- •III. Die Rechtsmittel bei den einzelnen Gerichten(s. Hierzu auch Einheit 3 - g, Übersicht 5)

- •5. Zulassungsvoraussetzungen

- •IV. Wiederaufnahme des Verfahrens

- •5. Einheit: Gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen und

- •Regelung von Rechtsverhältnissen

- •I. Gerichtliche Zuständigkeit

- •1. Allgemeines

- •2. Zivilrecht – StrG

- •3. Zivilrecht – fg

- •4. Strafrecht

- •5. Verwaltungsrecht

- •II. Zweiteilung des Verfahrens

- •1. Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •III. Einleitung der Verfahren

- •1.Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •IV. Die Aufklärung des Sachverhalts

- •1. Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •V. Nochmalige Entscheidung über den Sachverhalt(s. Auch Einheit 4 g-IV)

- •1. Zivilrecht – StrG

- •2. Zivilrecht – fg

- •3. Strafrecht

- •4. Verwaltungsrecht

- •VI. Kosten (ohne Prozesskostenhilfe)

- •1. Allgemeines

- •2. Zivilrecht – StrG

- •3. Zivilrecht – fg

- •4. Strafrecht

- •5. Verwaltungsrecht

- •VII. Beratungshilfe (BerH) gem. Dem Beratungshilfegesetz (BerHg)

- •1. Gegenstand

- •2. Voraussetzung für die Gewährung

- •3. Verfahren zur Gewährung von Beratungshilfe

- •VIII. Prozesskostenhilfe (pkh) gemäß zpo/ Verfahrenskostenhilfe gemäß FamFg

- •1. Gegenstand

- •2. Voraussetzung für die Gewährung

- •3. Verfahren der Gewährung

- •4. Folgen der Gewährung von Prozesskostenhilfe für den Hilfsbedürftigen

- •4.1Bei Prozessbeginn

- •4.2Bei Prozessende, wenn die hilfsbedürftige Partei obsiegt

- •Abschnitt 1: Erbfolge

- •II. Nebengesetze

- •III.Zusammenfassung

- •7. Einheit: Rechtstechnik und Rechtsgrundlagen

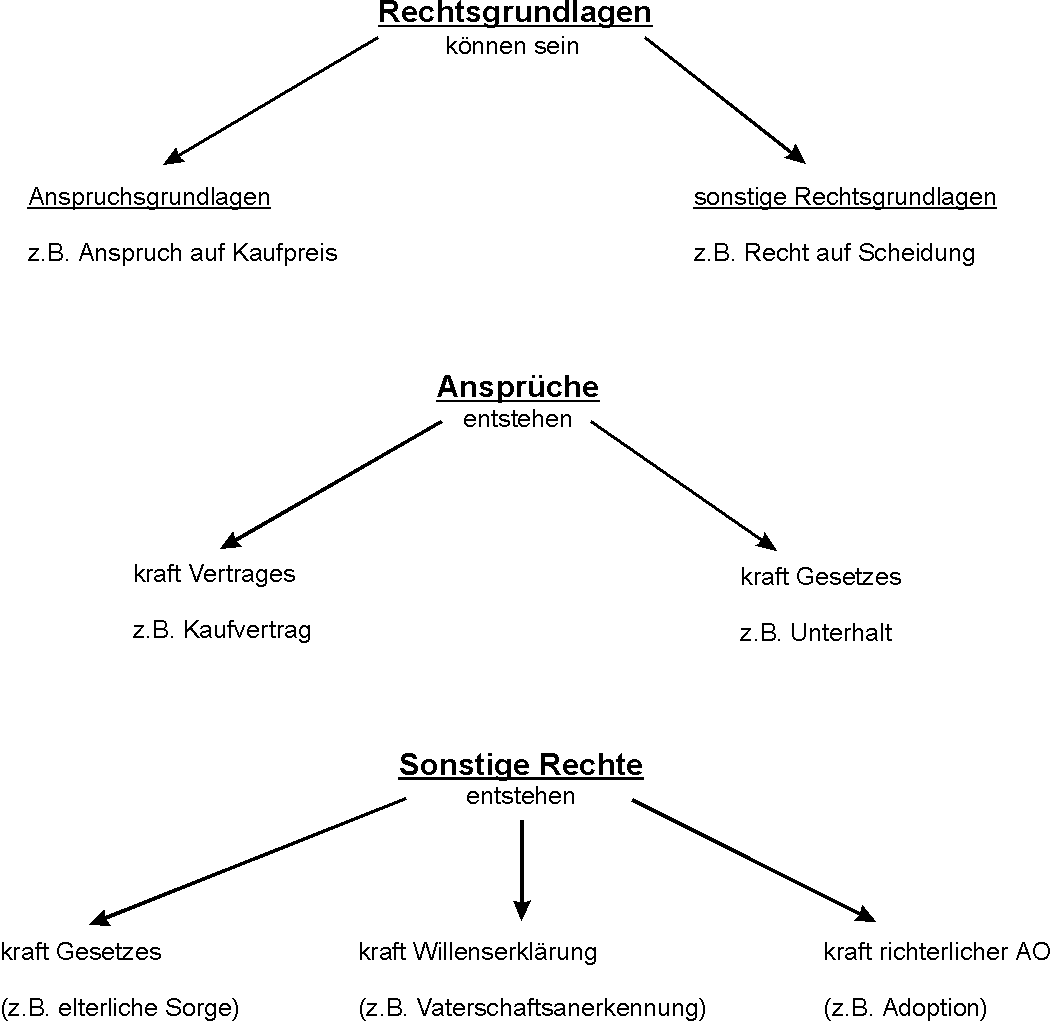

- •I. Arten von Normen

- •3. Neben den Rechtssätzen, die Rechts-/ Anspruchsgrundlagen sind, gibt es weitere Normen, die andere Funktionen haben.

- •II. Strukturen und Anwendung von Rechtsgrundlagen

- •Subsumtion

- •V. Auslegung von unklaren Normen

- •6. Teleologische Auslegung

- •7. Rechtsvergleichende Auslegung

- •VI. Zusammenfassung

- •VII. Gruppen von Anspruchsgrundlagen

- •Ansprüche auf Zahlung aus Vertrag

- •Ansprüche auf Herausgabe von Sachen aus Vertrag

- •Ansprüche auf Herausgabe von Sachen aus Gesetz unmittelbar

- •Ansprüche auf Erfüllung oder Rückabwicklung

- •VIII. Zusammenfassung

- •IX. Hilfe zur Lösung von Schadensersatzfällen bei Haftung mehrer Personen

- •1. Beteiligung mehrerer Personen

- •2. Reihenfolge der Handelnden

- •3. Schadenersatz aus Vertrag oder Delikt

- •4. Organ - Gehilfe

- •5. „Übernahmehaftung“

- •8. Zusammenfassung

- •IV. Vollendung des 15. Lebensjahres

- •V. Vollendung des 16. Lebensjahres

- •VI. Vollendung des 18. Lebensjahres

- •II. Minderjährigkeit

- •Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen

- •III. Rechtliche Betreuung und ihr Verhältnis zur Geschäftsfähigkeit

- •IV. Zusammenfassung: Rechtliche Betreuung im System von Vertretung

- •6. Rechtsfolgen der Abweichung von Wille, Erklärung und Motiv

- •7. Abweichen von Wille und Erklärung wegen arglistiger Täuschung oder Drohung

- •8. Zusammenfassung

- •Abweichung von Wille, Erklärung und deren Folge

- •Einheit 11: Obligatorische / dingliche Rechtsgeschäfte

- •1. Verpflichtung – Verfügung

- •2. Struktur von Rechtsvorgängen

- •3. Unmittelbare Folgen von Mängeln

- •4. Mittelbare Folgen von Mängeln

- •5. Bedeutung des Abstraktionsgrundsatzes

- •6. Zusammenfassung

- •Einheit 12: Stellvertretung

- •I. Inhalt und Umfang von Stellvertretung

- •II. Arten von Stellvertretung

- •Gesetzliche Stellvertretung

- •Gewillkürte Stellvertretung

- •III. Zusammenfassung

- •Gesetzliche und gewillkürte Stellvertretung

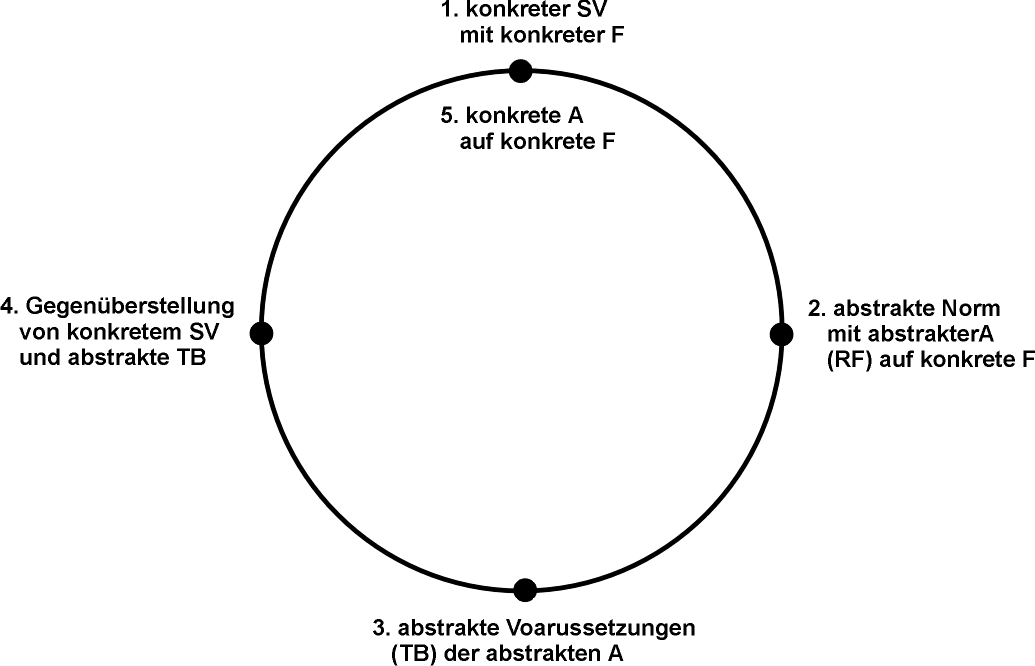

II. Strukturen und Anwendung von Rechtsgrundlagen

|

1. |

Ausgangspunkt ist die konkretejuristischeFragestellung (F), die sich aus einem konkreten Lebenssachverhalt(SV) ergibt. Sie könnte z.B. lauten: Kann A von B die Sache C verlangen, wenn G + H + J passiert sind? |

|

2. |

Nunmehr ist eine abstrakteNorm im Gesetz zu suchen, die die gestellte Frage bejaht (Rechtsfolge= RF): X kann von Y die Sache Z verlangen. |

|

3. |

Die Norm stellt abstraktVoraussetzungen auf, die erfüllt sein müssen, damit die abstrakte Bejahung der Frage möglich ist (Tatbestand- TB - mit einzelnenTatbestandsmerkmalen- TBM): Wenn S + T + V vorliegen, dann kann X von Y die Sache Z verlangen. |

|

4. |

Nunmehr ist zu untersuchen, ob der konkrete Lebenssachverhalt - SV - (1.) die abstrakten Tatbestandsmerkmale - TBM - (3.) ausfüllt (Subsumtion- S): Decken sich G + H + J mit S + T + U? |

|

5. |

Wenn sie sich decken, gilt die abstrakte Rechtsfolge - RF- (2.) auch für die konkrete Frage (F) (1.). Weil sich G + H + J mit S + T + U decken, kann A von B die Sache C verlangen. Damit liegt auf die konkrete Frage - F (1.) eine konkrete Antwort - A vor. |

Übersicht

6Subsumtion

III. Zusammenfassung

Übersicht

7

IV. Lückenfüllung

1. Lücke im Gesetz

Wenn das Gesetz für einen Lebenssachverhalt keine ausdrückliche Regelung, d.h. keinen abstrakten Tatbestand, bereithält, stellt sich die Frage, wie zu verfahren ist, denn Rechtsverweigerung ist nicht zulässig.

Die Rechtsdogmatik, d.h. die Lehre von der fachgerechten Handhabung der Rechtsnormen, sieht drei Rechtfindungsmethoden vor:

Analogie

Umkehrschluss (argumentum e contrario: a.e.c.)

Freie richterliche Rechtsfindung.

2. Analogie

Unter Analogie versteht man folgendes: Ein Rechtsgedanke, der hinter einem Rechtssatz steht und eine spezielle Fallgestaltung betrifft, wird auf weitere ähnliche Fälle ausgedehnt:

Beispiel: bis 31.12.1979: Nichteinigung der Eltern gem. § 1627 BGBanaloge Anwendung des Gesetzes zur religiösen Kindererziehung. (Heute in §§ 1628 und 1687 ausdrücklich geregelt.)

3. Umkehrschluss

Mit dem Umkehrschluss ist folgendes gemeint: Ein vorhandener Rechtssatz, der für einen bestimmten Lebenssachverhalt gedacht ist, wird nichtauf einen weiteren Lebens-sachverhalt angewendet. Aus der Tatsache, dass die Voraussetzungen wesensunter-schiedlich sind, wird gefolgert, dass die Rechtsfolgen nicht die gleichen sein können.

Beispiel: Die Vorschriften über Unterhalt, Versorgungsausgleich etc. werden nicht auf die nichteheliche Lebensgemeinschaft angewandt.

4. Freie richterliche Rechtsfindung

Freie richterliche Rechtsfindung greift in folgenden Fällen ein: Wenn weder Analogie noch Umkehrschluss zu einer Lösung führen, darf sich der Richter gedanklich in die Position des Gesetzgebers versetzen und sich fragen, wie er eine zu schaffende Norm gestalten würde.

Beispiel:aus der Rechtsgeschichte zu Analogie und Umkehrschluss:

In den 20er Jahren stürzte ein Zeppelin auf ein Bauernhaus. Der Bauer verlangte Schadensersatz. Weder dem Eigentümer noch dem Halter noch dem Piloten noch dem Konstrukteur war ein Verschulden nachzuweisen.

Problem:§ 823 BGB passt nicht, da er Verschulden verlangt. Ist § 7 StraßenverkehrsG analog anwendbar, der eine Gefährdungshaftung (also kein Verschulden) für das Betreiben eines Fahrzeuges vorsieht?

Entscheidung des RG:Umkehrschluss zu § 7 StVGkeine Haftung

Rechtspolitische Folge:Man schuf § 33 LuftVG, der die Gefährdungshaftung des Straßenverkehrs auf den Luftverkehr ausdehnte.