2.3.3. Развитие конструкций турбин.

Гидравлические двигатели, по всей видимости, были первыми механическими двигателями, изобретенными и использованными человеком. Это были различного вида водяные колеса: верхненаливные, средненаливные, нижнебойные и другие, которые применялись вплоть до середины XIX в.

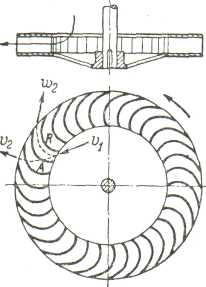

Гидравлические машины, действующие за счет реакции жидкости, — гидротурбины созданы сравнительно недавно. В 50-х годах XVIII в. Л. Эйлер разработал теоретические основы действия реактивных гидравлических машин, которые имеют большое значение и в настоящее время. Однако первые пригодные для практического использования турбины были созданы во Франции – Фурнейроном в 1827—1834 гг., а в России — Н. Е. Сафоновым в 1837 г. Это были центробежные турбины с неподвижными направляющими лопатками, в которых вода двигалась от центра к периферии, рисунок 2.5

Рис. 2.5. Центробежная турбина

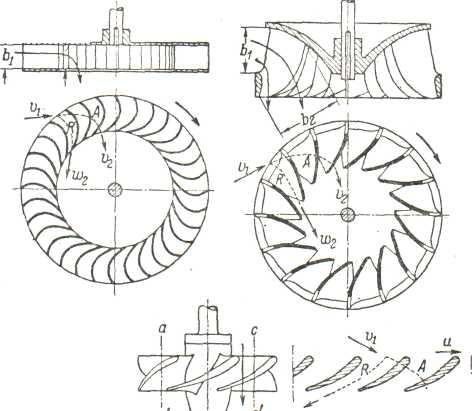

Далее

прогресс водяных турбин идет довольно

быстро. В 1847 — 1849 гг. английский

инженер Френсис, работавший в США,

конструктивно усовершенствовал

реактивную турбину, поместив направляющий

аппарат так, что он охватывал рабочее

колесо и поток двигался от периферии к

центру (центростремительная

турбина).

Такая схема оказалась очень удобной и

широко применяется до настоящего

времени, рисунок 2.6.

Далее

прогресс водяных турбин идет довольно

быстро. В 1847 — 1849 гг. английский

инженер Френсис, работавший в США,

конструктивно усовершенствовал

реактивную турбину, поместив направляющий

аппарат так, что он охватывал рабочее

колесо и поток двигался от периферии к

центру (центростремительная

турбина).

Такая схема оказалась очень удобной и

широко применяется до настоящего

времени, рисунок 2.6.

Рис. 2.6. Центростремительная турбина

Направляющий аппарат с поворотными направляющими лопатками был предложен проф. Финком только в 1880 г. В этом же году Пельтоном была изобретена ковшовая турбина, но регулирование расхода с помощью иглы было запатентовано Доблем только в 1900 г.

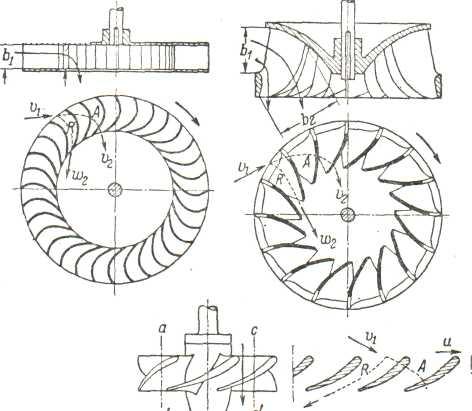

Процесс

совершенствования турбин продолжался

и в XX в. Наибольшее значение имело

изобретение Виктора Каплана (Чехословакия),

который в 1913 г. предложил систему

поворотно-лопастной турбины с двойным

регулированием, позволяющую улучшить

энергетические показатели пропеллерной

турбины, приведенной на рисунке 2.7.

Процесс

совершенствования турбин продолжался

и в XX в. Наибольшее значение имело

изобретение Виктора Каплана (Чехословакия),

который в 1913 г. предложил систему

поворотно-лопастной турбины с двойным

регулированием, позволяющую улучшить

энергетические показатели пропеллерной

турбины, приведенной на рисунке 2.7.

Рис. 2.7. Пропеллерная турбина.

Первая поворотно-лопастная турбина Каплана диаметром 0,6 м была пущена 26 марта 1919 г. на установке в Бельме (напор 3 м). Значительные преимущества поворотно-лопастных турбин Каплана перед турбинами Френсиса, особенно при малых напорах, способствовали быстрому их совершенствованию и широкому распространению.

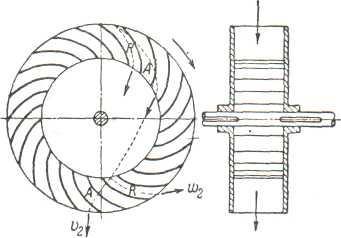

Для строительства низконапорных установок большое значение имело создание в 50-х годах горизонтальных капсульных агрегатов с осевыми турбинами. Первоначально в этой области много было сделано во Франции в связи с планами строительства крупных приливных электростанций (ПЭС). Капсульные агрегаты мощностью по 10 МВт установлены на ПЭС Ране. В СССР были созданы крупные капсульные агрегаты, установленные на ряде русловых ГЭС. ЛМЗ разработал и выпустил капсульные агрегаты по 40 МВт с турбинами диаметром 7,5 м.

В 1950 г. проф. В. С. Квятковский (СССР) предложил использовать новый вид поворотно-лопастных турбин — диагональных. Эти турбины благодаря преимуществам двойного регулирования получают все большее распространение. В СССР опытная диагональная турбина была пущена на Бухтарминской ГЭС в 1965 г. (мощность 77 МВт, напор 61 м), а в 1975 г. на Зейской ГЭС введены в эксплуатацию диагональные турбины (мощность 215 МВт, напор 87 м, диаметр 6 м).

Разновидности активных турбин. Менее употребительны две системы активных турбин — турбины двукратные и наклонноструйные.

Колесо

первой турбины изображено на рисунке

2.8. Вода протекает через него последовательно

дважды, сперва в центростремительном,

затем в центробежном направлении.

Колесо

первой турбины изображено на рисунке

2.8. Вода протекает через него последовательно

дважды, сперва в центростремительном,

затем в центробежном направлении.

Рис.2.8. Центростремительно-центробежная двукратная турбина. (Турбина Банки)

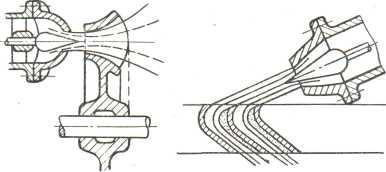

Наклонноструйная турбина принадлежит к числу осевых. Основными органами турбины такой системы являются осевое колесо и игольчатое сопло, рисунок 2.9. Лопасти штампуются обычно из листовой стали и своими боковыми кромками заливаются как в наружный кольцевой обод, так и во внутренний, являющийся одновременно и втулкой. Ось сопла располагается в плоскости, параллельной оси колеса, под углом около 22,5° к плоскости, нормальной к этой оси. Струя, вошедшая в колесо, стремится остаться в плоскости оси сопла, а так как колесо и лопасть вращаются, то струя при протекании по лопасти постепенно оказывается на большем радиусе колеса, чем была при вступлении на него. По этой причине рабочая поверхность лопасти получается по расчету довольно сложной чашеобразной формы.

а) б) в)

Рис. 2.9. Наклонноструйная турбина (Турбина Тюрго).

а – схема наклонноструйной турбины; б - рабочее колесо со стороны входа струи; в – рабочее колесо со стороны выхода воды.

* Справочно. Устаревшие и современные названия систем турбин:

Френсиса – радиально-осевая;

Каплана – поворотно-лопастная;

Пельтона – ковшовая;

Тюрго – наклонноструйная;

Банки – двукратная.