- •От автора

- •1 См.: Каргин а.С. Обращение к читателям//Народное творчество. 1996.М» 1. С.3-4.

- •14 Введение

- •Раздел I. Народная художественная культура как предмет изучения

- •Раздел I. Лекция 1

- •Раздел I. Лекция 1 Народная культура в структуре культуры общества

- •Раздел I. Лекция 1

- •Раздел I. Лекция 1

- •Раздел I. Лекция 2

- •Раздел I. Лекция 2

- •48 Раздел I. Лекция 2

- •56 Раздел I. Лекция 3

- •Раздел I. Лекция 3

- •Раздел 1. Лекция 3

- •Раздел I. Лекция 4

- •Раздел 1. Лекция 4

- •Раздел I. Лекция 5

- •Раздел 1. Лекция 6

- •Раздел I Лекция 6

- •Профессиональный статус носителей и специалистов народной художественной культуры

- •Раздел I. Лекция 7

- •Раздел I. Лекция 7

- •Раздел II. Родовые свойства народного художественного творчества

- •Раздел II

- •Раздел II Лекиия 8

- •142 Раздел II. Лекция 8

- •Раздел II. Лекция 8

- •Раздел II. Лекция II

- •Раздел II. Лекция 11

- •Раздел III. Формы художественно-творческой деятельности в народной культуре

- •Раздел III

- •Раздел 111. Лекция 13

- •Раздел III. Лекция 13

- •198 Раздел 111. Лекция 13

- •Раздел III Лекция 13

- •Раздел III. Лекция 14

- •Раздел III. Лекция 15

- •1 З I е ь - а о з "а 111 1»койй32.§

- •Раздел 111. Лекция 16

- •234 Раздел III. Лекция 16

- •Раздел III. Лекция 17

- •Взаимодействие художественной самодеятельности и профессионального искусства

- •16 А.Каргин

- •Раздел III. Лекция 18

- •17 А.Каргин

- •260 Раздел III. Лекция 18

- •262 Раздел III. Лекция 18

- •264 РазделШ. Лекция 18

- •Раздел III. Лекция 19

- •18 А.Каргин

- •Заключение

- •Раздел I. Народная художественная культура

- •Раздел II. Родовые свойства народного художественного

- •Раздел III. Формы художественно-творческой деятельности

- •Анатолий Степанович Каргин

- •Об авторе

Раздел III. Лекция 15

женные в условиях капитализма творческие устремления гигантского большинств народа1, дает прекрасный размах народному творчеству, "ломает все старые преп" ны, рвет обветшалые путы, выводит трудящихся на дорогу самостоятельного творче ства новой жизни"2.

Эти высказывания В.И.Ленина, рассматривавшиеся длительное время как методологические, явились основой теории о зарождении художественной самодеятельности3. Однако с учетом исторических реалий и переоценки многих явлений в народной культуре можно говорить о неправомерности введения такого исходного рубежа, такой жесткой точки отсчета в истории ее возникновения. Зарождение художественной самодеятельности относится к более раннему периоду истории народной культуры.

Художественная самодеятельность формировалась под влиянием социально-экономических, политических, духовных преобразований, происходивших в России начиная со второй половины ХГХ в., отражала эти преобразования, служила их углублению, развертыванию, осуществлению. В этом процессе художественная самодеятельность постепенно формировалась как самобытное явление народной культуры, определяя свои собственные эстетические парадигмы.

Эта мысль, высказываемая в ряде работ 50-х годов, долгое время игнорировалась исследователями. А.Д.Шаров писал, что "художественная самодеятельность как выражение народного творчества - явление, присущее не только социализму. Она имела место также и при эксплуататорском строе"4 По мнению А.Г.Егорова, "самодеятельность возникла еще до победы социалистической революции"5 В 70-е годы эта мысль была вновь повторена в различных ракурсах другими исследователями. Так, Л.Я.Алексеева утверждает, что зарождение народного творчества, "которое широко утвердилось теперь под названием художественной самодеятельности, восходит ко второй половине прошлого века..."6. И.Земцовский и В.Ильин считают, что истоки художественной самодеятельности "уходят в традиции народного творчества и музыкального любительства" на рубеже ХГХ-ХХ вв.7

Понятие "самодеятельность" в качестве обозначения особой формы народного художественного творчества появилось до революции. Тогда же была сделана попытка теоретически обосновать предпосылки для формирования самодеятельного художественного творчества наиболее образованной части пролетарских масс.

В заметке "Театр", помещенной в газете "Правда" 13 ноября 1912 г., понятие "самодеятельность" было связано с появившимися артистическими кружками для рабочих.

1 См.: Ленин В.И. О литературе и искусстве. М, 1979. С. 656.

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 199.

3 См.: Каргин А.С. Самодеятельное художественное творчество. История. Теория. Практика: Учебное пособие. М, 1988. С. 10-20.

4 Шарое А.Д. Народ - творец культуры. Киев, 1958. С. 99.

5 Егоров А.С. Коммунизм и искусство. О самодеятельности и профессиональном искусстве/УКоммунист. 1960. № 4. С. 71.

6 Алексеева Л.Я. От рабочих кружков к народным коллективам. М.,1973. С. 12.

7 Земцовский И.И., Ильин В.П. Музыкальная самодеятельность. Музыкальная куль тура Ленинграда за 50 лет. Л., 1967. С. 463.

Художественная самодеятельность в структуре культуры 219

В полемике о рабочем и крестьянском театре на страницах "Правды" в 1913-1914 гг. высказьтались разные точки зрения. Некоторые авторы Прямо указывали на вред любительских театров, якобы отвлекавших рабочих от непосредственной политической борьбы. Сторонники любительского театра видели в нем основу для развития самодеятельности и роста культуры народа. "Чем шире самодеятельность пролетариата, тем шире разные культурные начинания в рабочей среде", - отмечалось в статье "О рабочем театре" в "Правде" от 28 июня 1914 г.1.

Таким образом, во временном отношении появление термина, обозначающего новую форму народного творчества, не связано с социалистическими преобразованиями.

Одной из причин исторической "смещенности" времени зарождения художественной самодеятельности является то, что долгое время она рассматривалась как идеологическое средство, подручный инструмент партийных организаций. Эстетические, культурологические, искусствоведческие аспекты художественной самодеятельности не получали должного внимания. Она оценивалась (оттого и получала огромную поддержку со стороны партийных и государственных органов) в первую очередь как средство идейного воспитания.

Тесная увязка художественной самодеятельности с идеологией в конечном счете сказалась в конце XX в. на ее оценке, когда была сделана попытка со стороны некоторых органов культуры, просвещения, профсоюзов исключить художественную самодеятельность из духовной жизни населения, заменить ее вторичными формами фольклорного творчества. При этом осмысление художественной самодеятельности происходило первоначально в рамках сложившейся системы эстетических критериев или фольклорного творчества, или профессионального искусства. Таким способом трудно было выявить генетическую природу нового направления в народном творчестве, еще не окрепшего, не принявшего устойчивых форм, использовавшего без достаточного критического переосмысления многое из дореволюционного любительского движения и городского фольклора, ориентирующегося на профессиональное искусство.

Не случайно некоторыми теоретиками искусства художественная самодеятельность воспринималась как аналог дореволюционного народного творчества, которое должно быть лишь профессионализированно.

По идее В.Тихоновича, одного из известных деятелей Пролеткульта, чтрбы творить новые формы искусства, нужно уходить от самодеятельности. "Значит, самодеятельное искусство отжило свое время?" - вопрошал В.Тихонович. И определенно

1 См. подробнее: Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе. М., 1937. С. 251-253, 256, 263-365, 307 и др.

220Раздел III. Лекция 15

Художественная самодеятельность в структуре культуры 221

отвечал: "Да. Нужное, необходимое до 1917 года, оно теперь после семи лет прол тарской диктатуры - анахронизм. Самодеятельное искусство должно умереть"1.

Данное положение В.Тихоновича долгое время трактовалось так, будто автор в обще против самодеятельности. Однако подробная и точная расшифровка стать В.Тихоновича дает основание говорить о том, что понятие "самодеятельное творчество" автор противопоставлял "профессионализму в искусстве". Самодеятельность рассматривалась как легковесность, примитив, упрощенность, с чем в искусстве не может согласиться автор. Эта же проблема поставлена и в другой статье того же периода, но в ней интересна мысль о равнозначности понятий "любительское" и "самодеятельное". Искусствовед А.Пиотровский в начале 20-х годов писал, что "одним из основных вопросов художественной жизни является вопрос связи и взаимодействия между профессиональным художественным мастерством и массовым художественным творчеством, назовем его искусством "любительским" или "самодеятельным"2.

Понятие "художественная самодеятельность" стало широк употребительным, породив одновременно много понятий синонимов, которые стали широко использоваться в научной I популярной литературе, разговорной речи. Среди них — самодея тельное художественное творчество, самодеятельное искусство массовое самодеятельное творчество.

Можно согласиться с мыслью А.И.Сохора о том, что поняти "художественная самодеятельность" "понадобилась для того, что бы определить новое явление, отличающееся как от дореволюционного народного творчества, так и от любительского в его прежнем понимании"3. Понятие "художественная самодеятельность" отразило заданность, специфику организованных форм любительского творчества. Эту сторону позднее подчеркнул Г.З.Апресян: "Советская художественная самодеятельность, будучи народным творчеством, многими узами, традициями и даже формами связана с многовековой народной художественной практикой и в то ж время отличается от нее. Советское самодеятельное искусство порожденное великой революцией и характерное для социалиста ческого общества, — явление качественно новое, отражающее но вую эпоху народной жизни"4. Однако как в приведенных цитатах так и в появившихся позднее высказываниях происходила нередк подмена понятий, многое в самодеятельном художественно творчестве оценивалось под ракурсом идеологических установок.

1 Тихонович В.В. Искусство самодеятельное и профессиональное//Советское искус ство. 1925. №1. С. 15.

2 Пиотровский А. Основы самодеятельного искусства//Единый художественный кружок. Л., 1924. С. 5.

3 Сохор А. И. О специфике самодеятельного искусства/ДГроблемы музыкальной самодеятельности. М.; Л., 1965. С. 4-5.

4 Апресян Г.З. О самодеятельном искусстве/ДГроблемы эстетического воспитания и современность: Материалы конференции. М., 1964. С. 123.

Мысль об исключительности художественной самодеятельности, восхваление и непомерное возвышение ее значения обусловили не только отход как бы на второй план фольклора, бытового искусства, но и научную ограниченность анализа происходящих процессов. Механически упрощенно трактовались эстетические и социальные аспекты явления, плановыми стали ежегодные цифры роста количества участвующих. Методы руководства копировались с работы профессиональных коллективов. Художественная самодеятельность оказалась огосударствленной формой досуга.

Однако ошибочность трактовки художественной самодеятельности можно объяснить не только идеологическими факторами. Очевидно, в литературе существовало два противоречащих друг другу подхода. Но общепризнанным был тот, который связывал рождение художественной самодеятельности с социализмом. В доказательство этого приводили ее участие в политической борьбе. Действительно, она оказалась втянутой в орбиту политических событий, бурно развивавшихся в России на рубеже Х1Х-ХХ вв. За влияние на самодеятельное художественное движение велась острая борьба между разными политическими партиями, обществами, церковью. В.ИЛенин в одной из своих предреволюционных работ писал о необходимости создавать опорные пункты рабочих социал-демократических организаций в виде "столовых, чайных, пивных, библиотек, читален, театров и прочее, и прочее"1. Аналогичные цели выдвигали другие политические и общественные течения, церковь, государственные органы2.

Соединение любительского художественного творчества с политической борьбой обусловило формирование в нем таких важнейших черт, как жесткая организационная оформленность, служение идеологическим интересам определенного класса, институ-ционализация, подконтрольность вышестоящим организациям, тесная связь с системой внешкольных учреждений, превращение в средство специально организованного досуга, отход от фольклорных традиций и ориентация на эстетические и творческие каноны профессионального искусства.

Эти характерные приметы, проявившиеся в самодеятельном творчестве перед революцией, в последующем приняли гипертрофированные формы, выхолостили из него фольклорные традиции, ограничили ее клубными учреждениями, а в последующем наиболее талантливыми и подготовленными людьми.

3 Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 90.

2 См.: Каргин А.С. Самодеятельное художественное творчество. С. 89-103.

222Раздел III. Лекция 15

Художественная самодеятельность в структуре культуры 223

По этой причине попытки рассматривать художественную самодеятельность как бытовую и низшую часть народной культуры нельзя расценивать иначе, как непонимание ее природы. "Существуя на границах искусства и быта, идеологии и элементарных эмоций, самодеятельность одновременно предстает частью институционализированной культуры и сферой непосредственного проявления творческой жизни народа. Здесь предельно наглядно обнаруживаются механизмы воздействия государственной машины на сознание масс, ассимиляция ее установок в системе верований, представлений, чувств"1, — пишут С.Ю.Румянцев и А.П.Шульпин в одном из очерков по истории художественной самодеятельности. Понимание сути произошедшего в массовом художественном творчестве в России XX в. с позиции только социальных и идеологических предпосылок, обусловивших его расцвет в 20-50-е годы и снижение престижности в последующем, является односторонним и одновременно вульгаризаторским.

Художественная самодеятельность — одна из исторических форм народной культуры, любительские истоки которой стали питательной средой для формирования новой эстетики народного искусства, пережившего революционное обновление.

В течение полувека она состыковала "высокое" искусство и искусство народных масс, вводила массу в поэтику и мир художественного осмысления новых социальных явлений, формировала первичную базу профессионального искусства. В этом причина его бурного развития в 20-60-е годы. В последующем, в 80-е годы стали замедляться темпы роста, шло расслоение по уровню исполнительства и жанровому составу, снижение социальной престижности2. Однако в официальных документах эти тенденции и вопросы игнорировались. На государственном уровне раскручивался маховик искусственной поддержки самодеятельности, вкладывались огромные (чаще всего не учитываемые) средства в ее парадно-показательные мероприятия (смотры, фестивали, праздники, поезда дружбы и т.д.) Это, в частности, нашло отражение в выступлениях на Всесоюзном совещании по развитию народного творчества, проходившем в апреле 1988 г. в Москве. На совещании отмечалось, что бесследно исчезают многие промыслы и ремесла, народная музыка, песни в городах и селах умолкают, клубы пус-

теют, лишь от смотра к смотру собираются многие коллективы, молодежь не идет в самодеятельность по причине падения ее престижности. В качестве противовеса этим фактам назывались только что проведенный Всесоюзный фестиваль народного творчества, посвященный 70-летию Великого Октября, и подготавливаемый третий Всесоюзный фестиваль народного творчества1.

Попытки вскрыть реальное положение в художественной самодеятельности, дать ей подлинное научное объяснение подавлялись директивным путем - принятием все новых партийно-государственных документов, в которых ставилась задача усиления роли управленческих структур в руководстве народным творчеством. "В наших заботах о совершенствовании художественной самодеятельности, - отмечал на совещании Ю.У.Фохт-Бабушкин, - мы больше беспокоимся о следствиях, чем о причинах. Ну, скажем, двинулись не в ту сторону вокально-инструментальные ансамбли, тут же начали думать, как их выводить на истинную дорогу; увлеклись молодые художники модернизмом - срочно решали, что делать здесь; падает интерес к театральной самодеятельности - ищем способы его активизации. Но ведь художественная самодеятельность и народное творчество - это часть художественной культуры населения, и она зависит от целого. Поэтому не может быть так, что с художественной культурой населения дело обстоит неважно, а с художественной самодеятельностью все в порядке... Прежде всего нужно думать о том, как кардинально изменить ситуацию с художественной культурой населения страны"2. Эта же мысль прозвучала в выступлении известного хорового дирижера В.А.Чернушенко3. Однако официальный взгляд на художественную самодеятельность как на показатель "высокой духовной культуры социализма оставался незыблемым.

Сложившаяся ситуация имела исторические и идеологические предпосылки, связанные с тем, что начиная с 20-х годов XX столетия в России была сделана попытка эволюционный путь развития народной культуры подменить революционным. Это означало отказ от предыдущего опыта, игнорирование традиций, художественная самодеятельность объявлялась высшей формой творчества. Это был инспирированный идеологическими структурами общества гигантский антифольклорный эксперимент, негативные последствия которого дали о себе знать позднее. Художественную самодеятельность противопоставили фольклору, традиционному творчеству, бытовому искусству и тем самым оторвали ее от живительных корней народной культуры.

Художественная самодеятельность оказалась заложницей ошибок, допущенных на государственном уровне в руководстве ею. Она формировалась и развивалась как крайне упрощенное явление, как аналог профессионального искусства.

1 Самодеятельное художественное творчество в СССР. Очерки истории. 1930-1950. Кн. 1. М., 1995. С. 7.

2 См.: Смирнова Е.И. Состояние и тенденции развития современной художествен ной самодеятельности в РСФСР (по материалам статистики)//Совершенствование самодеятельного художественного творчества в социалистическом обществе: Сб. на учных трудов. Л., ЛГИК, 1987. С. 5-20.

1 См.: Творчество народа — обновление страны: Материалы Всесоюзного совеща ния по развитию народного творчества. 4-5 апреля 1988 г. М., 1988.

2 Там же. С. 131.

3 Там же. С. 135.

224Раздел III. Лекция 15

Художественная самодеятельность в структуре культуры 225

Первоначально

же (примерно до середины 20-х годов)

повсеместно художественная

самодеятельность обратилась к

существующему традиционному

творчеству - к фольклору. Более того,

были серьезные достижения в области

сведения всех искусств (по аналогии с

фольклором!) в единый комплекс. Появились

теоретические разработки на эту

тему1.

Художественная самодеятельность, активно вбирая в себя черты нового духовного уклада жизни, рожденного изменившимися социальными условиями, перерабатывала имеющийся традиционный художественный опыт, приспосабливала и развивала его на новых эстетических основах.

Художественная самодеятельность несла на себе черты фольклора, любительского творчества, оставалась близкой им по эстетике и характеру бытования. Участниками самодеятельности были выходцы из деревни с ее устойчивой системой художественно-фольклорных воззрений; рекрутировались они также из городского дореволюционного любительского творчества, из интеллигенции, мещан. Это обусловливало неоднородность и неустойчивость форм художественной самодеятельности. Основываясь на существующих формах любительского и фольклорного творчества, художественная самодеятельность должна была переосмыслить их с учетом требований времени, запросов самих участников, нового эстетического мышления. Процесс этот нес в себе диалектически противоречивые, порой болезненные моменты: эстетические "перекосы", некритические заимствования, много подражательного, малоэстетического, грубое копирование законов и критериев профессионального искусства.

На первом этапе развития в художественной самодеятельности культивировали жанры по аналогии с фольклором. В ней оставались весьма устойчивыми такие черты, как импровизационность, вариативность, вовлечение в действо слушателей и зрителей, идущие от фольклора. Однако начиная с середины 20-х годов постепенно в художественной самодеятельности стала наблюдаться своеобразная трансформация — полная или частичная — эстетическая, организационная, репертуарная.

Художественная самодеятельность все дальше отходила от традиционных форм народной культуры и формировалась как направление в народном творчестве с выраженной ориентацией на профессиональные нормы исполнительства, профессиональные виды и жанры искусства. В этом были заложены и положительные, и негативные моменты. В конечном счете началось вырождение многих положительных черт, присущих художественной самодеятельности на первом этапе ее истории. Она теряла генети-

См.: Единый художественный кружок. Л., 1924.

ческую связь с фольклорными традициями. К этому подталкивало, во-первых, то, что, согласно эстетическим концепциям новых идеологов социализма, фольклору не находилось места на корабле современности; во-вторых, перспективы .народного творчества рассматривались только в исторически конкретном смысле; в-третьих, теоретическая разработка проблем художественной самодеятельности выпала из поля зрения и фольклористики, и искусствоведения. При этом нельзя забывать и о том идеологическом прессинге, в котором оказалась с конца 20-х годов художественная самодеятельность. Она превратилась в наиболее удобную форму массовой художественной деятельности, легко поддававшуюся контролю и управлению со стороны партийно-бюрократического

и государственного аппарата.

В 50-60-е годы, когда распад художественной самодеятельности принял очевидный характер, была сделана попытка объявить о ее особой роли в формировании культуры социализма. В программе КПСС, принятой на ХХП съезде (1961), говорилось: "Развитие и обогащение художественной сокровищницы общества достигается на основе сочетания массовой художественной самодеятельности и профессионального искусства"'. Но реальная практика все более противоречила этим установкам. Художественная самодеятельность не отвечала запросам жизни. Не случайно в 70-е годы было принято несколько постановлений ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС по развитию народного творчества. Так, в феврале 1975 г. было принято постановление ЦК КПСС "О народных художественных промыслах"; в марте 1978 г. "О мерах по дальнейшему развитию самодеятельного художественного творчества". Эти постановления, а также принятые на местах по их исполнению конкретные меры сыграли важную роль в решении некоторых острых проблем художественной самодеятельности, создании для нее материальных и методических условий.

На практике художественная самодеятельность вновь стала обращаться к опыту и традициям фольклора, уходить от вульгаризаторского толкования его наследия. Все более активно она стала осваивать пласт танцевального, песенного, изобразительного, инструментального фольклора. Из городской молодежи создавались разнообразные коллективы фольклорной ориентации. Однако эта тенденция вылилась в известном смысле в отрицание самой художественной самодеятельности (духовых, эстрадных оркестров, театров, агитбригад, академических хоров и т.д.).

Если до 90-Х годов вся народная культура ассоциировалась с художественной самодеятельностью, со всеми ее особенностями, о которых говорилось выше, то начиная с 90-х годов наблюдается как бы противоположная тенденция: вся народная художественная культура стала идентифицироваться лишь с фольклорными формами, традици-

1 Программа КПСС. М„ 1962. С. 130.

15 А.Каргин

226Раздел III. Лекция 15

Художественная самодеятельность в структуре культуры 227

онным

творчеством. Фольклоризм,

неофольклор, современное лк> бительское

художественное творчество, все жанры

художествен ной самодеятельности

народного плана стали считаться фолькло

ром (сценические ансамбли народной

песни, народной музыки, народного

танца). Таким образом, повторилась

ситуация 1920-х годов, но как бы наоборот.

Понятие "художественная самодеятельность"

подверглось критике, была сделана

попытка вывести его из обихода и заменить

термином "любительское творчество"1.

Очевидно, что понятие "художественная самодеятельность" имеет определенные недостатки. Строго говоря, понятия "самодеятельное художественное творчество", "любительское творчество", "массовое художественное творчество" не несут информации о границах и форме творчества, не обладают определенностью, оставляя место для разных толкований. Они по существу указывают на отдельные родовые свойства, которые повторяются в каждой из форм. В обыденном же понимании сложились стереотипы определения конкретных форм народного творчества. Именно поэтому, употребляя понятие "художественная самодеятельность", мы имеем в виду не все народное творчество, а только ту его часть, которая имеет устойчивые специфические очертания и отличается и от фольклора, и от традиционного прикладного и изобразительного искусства, и от любительского творчества.

Художественная самодеятельность как явление, родившееся в определенной исторической ситуации и отражающее запросы этой ситуации, несет на себе заданную историческую и эстетическую программность. Можно говорить, что ее зарождение, формирование, развитие и расцвет связаны с определенными условиями в жизни общества.

Как форма народного творчества художественная самодеятельность в своих наиболее жизнестойких формах и проявлениях за няла в его ряду свое конкретное место. Выявить логику ее разви тия, сделать прогноз на будущее, понять необходимые механизм включенности в общий художественный процесс можно при уело вии подлинно научного представления о всей совокупности фак торов, породивших художественную самодеятельность, обусло вивших конкретные формы ее бытования.

Классификация художественной самодеятельности может быт осуществлена по разным признакам: 1) по ориентации на освое ние различных пластов художественной культуры; 2) по типам ху дожественного исполнительства (авторская, исполнительская); 3 по видам искусства или жанровой принадлежности (музыкальная

1 См.: Куликов Ю.М. Культорологический аспект теории художественной самодея тельности//Народное творчество и современность. Вопросы методологии изучения Сб. статей. М., 1984. С. 36.

театральная, хоровая и т.д.); 4) по институциональной принадлежности (клубная, школьная профсоюзная, воинская); 5) по региону ее развития (художественная самодеятельность Поволжья, Сибири, области); 6) по возрастному и социально-демографическому составу (детская, ветеранов, смешанная).

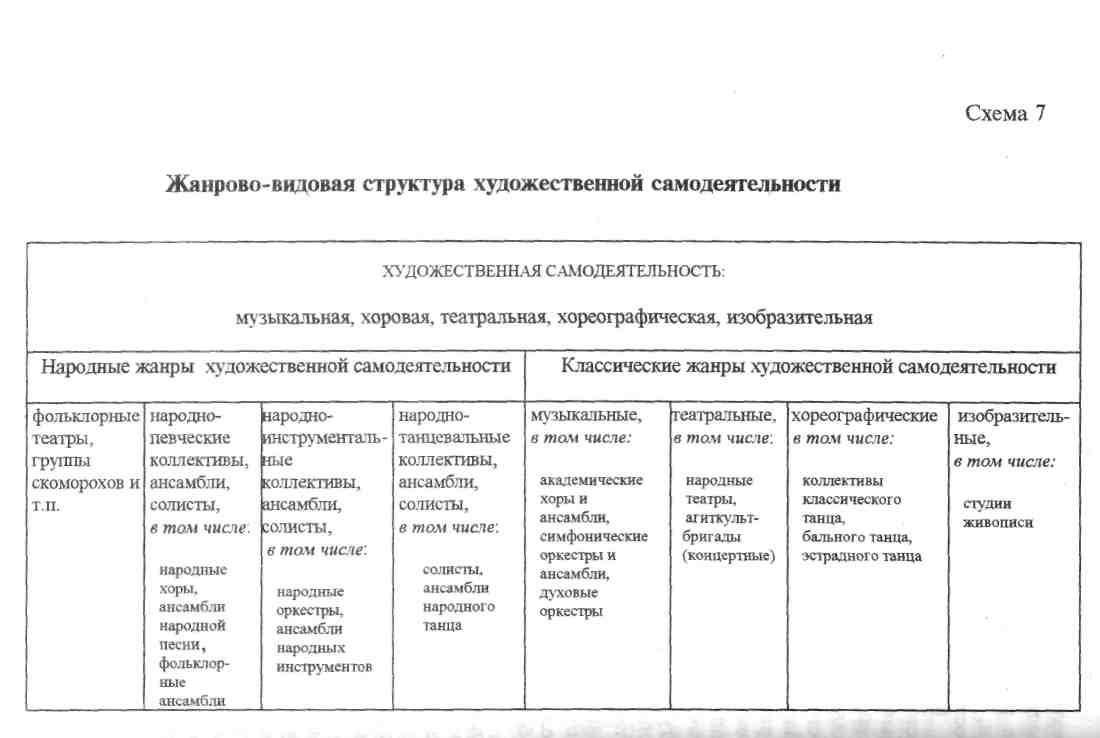

В современной художественной самодеятельности сложилась устойчивая жанрово-видовая структура, которая прошла длительный путь развития как за счет расширения массы участвующих в ней, их мастерства, так и формирования новых направлений, жанров, использования выразительных средств, освоения новых эстетических явлений в широком культурологическом контексте. Народные и академические хоры, народные эстрадные и духовные оркестры, танцевальные и театральные жанры претерпели существенную эволюцию в плане репертуара, концертных форм, организации учебно-творческого процесса и т.д. Сформировались синтетические жанры: народные ансамбли песни и пляски, оперные студии, балетные театры, театры-студии и т. д., которые не были известны на первом этапе ее развития. Появились сложные составные организационные образования — народные филармонии, народные консерватории, народные певческие, школы, театры-спутники, которые стали играть, активную роль в развитии любительского творчества, выступать стимулирующим фактором его обогащения (см. схему 7).

Развитие художественной самодеятельности имеет две взаимосвязанные тенденции: формируются новые жанры и одновременно происходит "модернизация" и видоизменение уже существующих. Оба направления находятся в диалектическом единстве: новые формы и жанры творчества, как правило, не отрицают существующих, чаще всего являются их логическим продолжением, возникают и формируются на их основе.

Художественная самодеятельность может быть квалифицирована по типу ее ориентации на нормы исполнительских традиций, существующие в профессиональном и народном искусстве. Среди основных типов ориентации можно назвать: профессиональное искусство с его основными видами и жанрами, фольклорное творчество с его синкретизмом жанровой палитры и особой исполнительской манерой,> а также специфически любительские виды творчества, не имеющие аналогов ни в фольклорном, ни в профессиональном художественном творчестве.

Художественная самодеятельность каждого типа имеет свои эстетические особенности, свои эстетические критерии и нормы. Их учет необходим для создания условий нормального развития каждой из ветвей художественной самодеятельности.

ВшНВгп

ВшНВгп

1111 е§ 1 § 11 § Н« 1111 ^ §« а.-я