геологи

.rtfОсновные промышленные концентрации сурьмы относятся к группе гидротемальных месторождений, включающей, по В.И. Смирнову (*), плутоногенный, вулканогенный и телетермальный (амагматогенный) классы. Геохимическое поведение сурьмы в них весьма своеобразно: она служит как бы "связующим" элементом, позволяющим объединять в единый генетический ряд месторождения самых различных типов - от наиболее высокотемпературных (гипотермальных) олово-вольфрамовых жильных до самых низкотемпературных (эпи- и телетермальных) ртутно-мышьяковых и свинцово-цинковых стратиформноподобных. Сурьма в них или входит изоморфно в состав сульфидов, замещая обычно свинец (в галените - до первых десятых долей процента), или же образует самостоятельные минералы, чаще всего из группы сложных сульфосолей тетраэдрит-теннантитового ряда. Последние в виде хотя бы единичной - вплоть до эмульсионной - вкрапленности встречаются почти повсеместно. Вот почему в отличие, например, от вольфрама, олова, ртути практически невозможно взять на учёт все проявления сурьмяной минерализации.

Их многие тысячи, но подавляющая часть таких рудопроявлений представляет собой лишь внемасштабные пункты минерализации, характеристика которых в опубликованных работах сводится к упоминанию о наличии вкрапленности соответствующих сурьмусодержащих минералов, обычно даже точно не идентифицированных.

Самостоятельные проявления сурьмяного оруденения гидротермальной группы делятся на две резко неравнозначные в промышленном отношении категории: в составе одной из них преобладают комплексные - сульфиды сурьмы и свинца, реже меди, серебра, ртути, другая же сложена монометальными рудами, почти исключительно антимонитовыми. Рудопроявления первой категории представляют интерес лишь при комплексном использовании руд, ко второй же относится более 95% всех ныне эксплуатирующихся промышленных собственно сурьмяных месторождений. В первом случае сурьма выступает геохимически в роли четко выраженного связующего элемента, подчеркивая сурьмяный уклон металлогенической (геохимической) специализации отдельных рудных узлов, зон и поясов, во втором случае её можно рассматривать в роли элемента, геохимически изолированного, что обусловливается формированием антимонитовых месторождений хорошо "отсепарированными" растворами, проделавшими длинный путь от генерировавших их очагов. Это телетермальные (амагматогенные) месторождения, часто определяющие металлогеническое "лицо" всей рудной провинции. Антимонитовые жилы известны и в классе плутоногенных месторождений, где они имеют подчиненное значение, являясь, по существу, дериватами комплексных полисульфидных сурьмусодержащих образований. Значительно более широким развитием пользуются месторождения сурьмы вулканогенного класса, однако в них геохимическое поведение этого элемента резко отлично: наряду с сернистыми соединениями сурьма переносится рудогенерирующими растворами и в виде оксидных, оксихлоридных и гидрокарбонатных комплексов, что приводит к формированию таких специфических месторождений, как Хаммам Н’Байль (с надоритом) и Хаммимат (с сенармонтитом) в Алжире.

При выветривании первичные (в основном сульфидные) минералы сурьмяных месторождений подвергаются интенсивному разрушению с образованием мощной зоны окисленных - иногда почти нацело (Айн-Керма в Алжире) - сервантит-гдроромеитовых руд. Зона окисления вдоль крутопадающих разломов может распространяться на глубину многих сотен метров. Ввиду относительно высокой геохимической подвижности сурьмы в условиях гипергенеза на ряде приповерхностных рудных выходов почти все сурьмяные минералы выщелачиваются и остаётся лишь вмещающий их решетчатый джаспероидный каркас. Сурьма при этом рассеивается водными потоками - перемещение, как показывают анализы гидрохимических проб, взятых в районах месторождений Кадамджай и Джижикрут в Средней Азии и месторождения Сарылах в Якутии, может достигать первых десятков километров. Однако известны случаи, когда в условиях бессточного карстового рельефа и влажного субтропического климата продукты разрушения сульфидных сурьмянорудных залежей накапливаются в остаточной коре выветривания латеритного типа, выделаясь в виде стяжений и желваков так называемых "кермезитовых" руд (бассейн р. Юцзян в Юго-Восточной Азии).

МИНИРОЛОГИЯ:

Внешне самородную сурьму можно легко перепутать с самородным мышьяком. Впрочем существует ряд признаков, позволяющие отличить эти минералы друг от друга. Мышьяк обладает характерным чесночным запахом, которого нет у сурьмы. Кроме того сурьма дольше теряет свой блеск на свежем сколе, чем мышьяк, который блекнет практически мгновенно.Очень хрупкий минерал легко растираемый в порошок.

Сурьма пользовалась большой популярностью у алхимиков, считавших ее одним из элементов для получения золота. Применяли сурьму и в медицине, пока не доказали токсичность ее неорганических соединений, действующих как медленный яд, во многом напоминавший мышьяк. Органические соединения сурьмы менее токсичны и использовались как отхаркивающие и рвотные средства. Сегодня сурьма входит в некоторые препараты для химиотерапии.

Сульфид сурьмы применяется в производстве спичек и при вулканизации каучука.

Самородная сурьма встречается в Финляндии, Мексике и Канаде.

Как правило, породы Рудного Поля имеют черный цвет из-за развития тонкодисперсного пирита. В случае наличия мышьяковой минерализации их цвет изменяется от ярко-желтого (аурипигмент) до оранжевого (аурипигмент, узонит, алакранит) и красного (реальгар). При полевых описаниях горизонты выделялись по цвету. Уже первые исследования шурфов показали, что в разрезах могут быть выделены три зоны, имеющие четкое пространственное разделение и прослеживающиеся от одной точки к другой (прил. 8). Ярко-желтый горизонт был назван аурипигментным, оранжевый - реальгар-аурипигментным, а красный - реальгаровым. С получением все новой информации стало ясно, что эти три зоны могут быть выделены и как элементы минералогической зональности. В случае, если породы содержали мало минералов мышьяка, пробы просматривали под бинкулярным микроскопом. Помимо зон с минералами мышьяка, мы выделяли антимонитовую зону. Пирит является сквозным минералом, и все зоны содержат этот минерал.

В ряде случаев проводились определения отобранных монофракций рентгенофазовым методом. В пробах определены реальгар, узонит, алакранит, аурипигмент, антимонит, пирит, марказит, киноварь и сера. Вместе с тем эти материалы позволили установить подробное распределение минералов по разрезу.

Реальгаровый горизонт. Реальгар преобладает, а узонит и алакранит присутствуют в подчиненном количестве в верхней части. Реальгаровая минерализация образует чередующиеся тонкие слои мощностью до 1 см, общая мощность горизонта до 50 см. Кристаллы реальгара относительно крупные (до 2 мм), короткопризматические, темно-красного цвета. Характерная особенность - кристаллы в нижней части горизонта имеют формы травления и, часто, почти полностью растворены.

Реальгар-аурипигментный горизонт. Кристаллы реальгара длиннопризматические, игольчатого вида, золотисто-красного цвета, хорошо огранены и не имеют форм травления. В сопоставимых количествах здесь присутствуют кристаллы узонита и алакранита. Их кристаллы также хорошо сформированы и имеют размер до 0,5 мм. Аурипигмент кристаллов не образует, встречается внутри пустот и каналов, по которым циркулируют растворы, в виде волокнистых масс. Под электронным микроскопом удается рассмотреть, что волокна состоят из отдельных чешуек и глобулей размером n.10-3 мм. В большинстве случаев эти образования рентгеноаморфны, и лишь иногда удается получить диффузные пики, характерные для решетки аурипигмента.

Аурипигментный горизонт содержит преимущественно аурипигмент и рентгеноаморфные сульфиды мышьяка состава As2S3, причем часто в таком количестве, что они заполняют все поровое пространство гравелита и иногда даже цементирует его. В нижних частях встречен узонит в виде крупных желтых кристаллов. Помимо глобулярного аурипигмента, в этом горизонте встречаются аморфные натечные агрегаты состава AsS.

Антимонит встречен в ряде скважин Рудного Поля. Обогащенные им породы не образуют четких слоев, а представляют собой линзы. Антимонит присутствует в двух генерациях: для нижних частей характерны игольчатые кристаллы длиной до 0,3 мм, образующие инкрустации и друзы, а вверху отлагаются глобули с радиально-лучистым строением. Линзы антимонита пересекают горизонты мышьяковых минералов, поэтому антимонит встречается как с реальгаром, так и с аурипигментом.

Пирит присутствует во всех пробах и представлен несколькими генерациями: кубические кристаллы размером до 1 мм в наиболее глубоких частях, натечные образования, покрывающие и цементирующие гравий (ниже реальгарового горизонта), глобули и мелкокристаллические массы среди глинистого материала (верхняя часть). Повсеместно в обломках вмещающих пород наблюдаются, помимо того, псевдоморфозы по желесосодержащим минералам и мелкие глобули в стекле.

Киноварь, по данным предшественников [Карпов, 1988], крайне редко находят на Рудном Поле. Единственное зерно киновари встречено Л.А. Герасимовской в скважине 20/8 на глубине 50 см совместно с антимонитом и реальгаром.

Положение охарактеризованных выше реальгарового, реальгар-аурипигментного и аурипигментного горизонтов, а также тех, в которых диагностирован антимонит, приведены на рис. 2.8-2.15 вместе с другими данными по разрезам.

Изучение форм кристаллов под оптическим и электронным микроскопами показало, что можно выделить по крайней мере две генерации кристаллических агрегатов реальгара и антимонита. Кристаллы из нижних частей зон развития минералов (I генерация) обычно крупнее и имеют формы травления. В верхней части кристаллы, как правило, хорошо огранены, имеют игольчатый вид и свежие грани (II генерация).Чрезвычайно интересным оказалось взаимодействие между сульфидами мышьяка. Л.А. Герасимовская (устное сообщение) выделила три типа замещений: 1) перекристаллизация глобулярных выделений с образованием кристаллических агрегатов, как правило, с увеличением содержания мышьяка; 2) инконгру-энтное растворение узонита и алакранита с образованием реальгара; 3) замеще-ние реальгара сульфидами с более низким содержанием мышьяка. К сожалению, имеющиеся материалы получены только по двум скважинам и не дают полной картины для всех участков Рудного Поля. Однако эти данные показывают наличие процесса сложных превращений сульфидов мышьяка с изменением степени кристалличности и соотношения As/S.

Сопоставление минералогической зональности с распределением температур показало, что все горизонты располагаются в зоне конденсации и положение минералов контролируется температурой. Так, в зоне кипения (T > 98 oC) минералы мышьяка и сурьмы не фиксируются. В зоне конденсации формируются все минералы, причем наибольшее развитие получают реальгаровый и реальгар-аурипигментные горизонты. Здесь же встречен антимонит. В холодной части реальгар уступает место аурипигменту и исчезает. Характерно, что реальгар-аурипигментный горизонт сечет изотермы.

Распределение рудных минералов на разных участках позволило выделить несколько типов разрезов, характерных для разных областей.

Наиболее полные разрезы встречаются на флангах термоаномалий. Полный, или антимонитовый, тип, описанный С.И. Набоко и С.Ф. Главатских [1970], представлен зональностью (снизу вверх): антимонит => реальгар => реальгар + аурипигмент => аурипигмент. Реальгаровый тип отличается от полного отсутствием антимонитового горизонта.

Для зон термоаномалий минералы мышьяка и сурьмы имеют обычно слабое развитие и только вблизи поверхности. Здесь встречены те же два типа разрезов, которые характерны для флангов, но выделен и дополнительный сокращенный, или пиритовый, тип, для которого характерно практически полное отсутствие минералов мышьяка и сурьмы. Лишь в самом верху разреза встречается малое количество аурипигмента. Такие разрезы характерны для самых горячих частей, покрытых с поверхности гравием. Наиболее обычен в термоаномалиях реальгаровый тип разреза. Антимонитовые разрезы в этих областях встречаются редко и имеют специфику: вся полная зональность развита только на верхних 7-15 см. Поверхность участками развития антимонитовых разрезов чаще покрыта глиняной коркой или ручьями.

В холодных областях обычно развит аурипигментный тип разреза, в котором на глубине до 120 см не встречен реальгар. Даже на удалении от рудоконтролирующих термоаномалий в грунте прослеживается тонкий аурипигментный прослой. В разрезах этого типа антимонит не обнаружен, но у Г.А. Карпова [1988] приведено описание антимонит-аурипигментного разреза без реальгара.

На закопанном в грунт для измерений in situ оборудовании за несколько часов образуются корочки сульфидов мышьяка. Они всегда были представлены не кристаллами, а аморфными агрегатами. По мнению Л.А. Герасимовской (устное сообщение), отложение рудного вещества и в разрезе происходит через глобулярные и аморфные формы, которые затем постепенно перекристаллизуются.

СУРЬМЯНЫЕ РУДЫ:

Сурьмяные руды-природные минеральные образования, содержащие сурьму в таких соединениях и концентрациях, при к-рых технически возможно и экономически целесообразно их пром. использование. Главный и иногда единств. минерал C. p. - антимонит (Sb2S3) содержит до 71,4% сурьмы. Иногда C. p. представлены сложными сульфидами ртути, свинца, железа (бертьерит, джемсонит, тетраэдрит, шватцит, ливингстонит и др.), оксидными (сенармонтит, сервантит, стибиконит и др.) и оксихлоридными (надорит и др.) соединениями сурьмы.

B генетич. отношении осн. масса пром. м-ний C. p. относится к гидротермальной группе плутоногенного (преобладают комплексные и сурьмосодержащие полисульфидные руды), телетермального (c монометалльными антимонитовыми рудами) и вулканогенного (c оксидными и оксихлоридными рудами) классов. Пo структурно-морфологич. признаку гл. пром. значение имеют телетермальные м-ния следующих типов: согласные джаспероидно-антимонитовые залежи в известняках под сланцевым экраном; жильные кварц-антимонитовые м-ния в терригенных породах разл. возраста. Cреди C. p. выделяют собственно сурьмяные (монометалльные), комплексные и сурьмосодержащие.

Cобственно C. p. (м-ния Kадамджайское в CCCP, Сигуаньшань в Kитае) имеют гл. пром. значение. Пo содержанию металла они делятся на очень богатыe, или штуфные (20-30 и до 50%), богатыe (6-12%), рядовыe (2-6%), бедныe (1-2%) и убогиe (до 1%). Переработка их c целью получения металлич. сурьмы почти всегда требует предварит. гравитац.-флотац. обогащения. Пo составу эти руды подразделяются на сульфидные (не менее 70% всей массы руды представлено антимонитом), сульфидно-оксидные (30-50% сурьмы в оксидной и гидроксидной форме) и оксидные (содержание металла в оксидных соединениях более 50%). Oчень богатые руды не требуют предварит. обогащения; из них получают штуфной (50-55%) селективный концентрат, идущий непосредственно в плавку. Pуды, содержащие 8-12% сурьмы и менее, подвергаются обогащению. Для руд co скоплениями богатых антимонитовых гнёзд применяют селективную выемку при добыче или последующую рудоразборку, в результате к-рой получают штуфной концентрат, являющийся либо непосредств. товарным продуктом, либо источником получения Sb2S3 (крудума) и сырьём для выплавки черновой металлич. сурьмы. Bедутся исследования по разработке методов прямого возгона сурьмы из бедных руд, что позволило бы вовлечь в переработку бедные и оксидные руды, a также хвосты обогащения.

Cреди комплексныx C. p. различают: ртутно-сурьмяные (м-ния Джижикрутское в CCCP, Уицуко в Mексике), сурьмяно-ртутно-мышьяково-флюоритовые (Xайдарканское в CCCP), сурьмяно- полиметаллические, иногда c вольфрамом (Cаншайн в США), золото-сурьмяные (Гравелот в ЮАР), сурьмяно-вольфрамовые (Bоси в KHP). B зависимости от состава и технол. схемы переработки среди них выделяют т.н. моно- и полиминеральные руды. B первых рудный минерал представлен комплексным соединением, содержащим два и более полезных компонентов, напр. ливингстонитом (м-ние Уицуко), шватцитом (м-ние Tепарское в CCCP), джемсонитом (м-ние Cавоярдинское в CCCP). B полиминеральных рудах сурьма образует самостоят. минеральные формы (антимонит, блёклые руды), ассоциирующие c минералами вольфрама, киноварью, флюоритом, минералами золота, серебра и др. При обогащении таких руд наряду c коллективным полисульфидным концентратом может быть получен селективно сурьмяный концентрат. Поэтому практич. интерес комплексные руды представляют и при значительно более низких содержаниях сурьмы, чем это устанавливается кондициями для полиметалльных руд. Из этих руд получают сырьё низшего качества, т.к. при переделе трудно избавиться от вредных примесей.

Cурьмосодержащие руды (м-ние Брокен-Хилл в Aвстралии, Tекелийское в CCCP) подразделяются на 2 подтипа: в одном минералы сурьмы (в осн. антимонит) образуют изолир. небольшие гнёзда богатых руд, к-рые извлекаются селективно c получением штуфного концентрата; к др. подтипу относятся полиметаллич. руды c примесью сурьмы, изоморфно входящей в кристаллич. решётку др. минералов (напр., галенита) или образующей мельчайшую вкрапленность самостоят. минералов типа блёклых руд, не поддающихся селективному извлечению при флотации (сурьма из них извлекается уже на стадии металлургии, передела в виде сурьмянистого свинца).

Добыча C. p. осуществляется в осн. подземным, реже открытым способами. Глубина отработки на нек-рых м-ниях более 1000 м (Гравелот, Cаншайн). Для сурьмяных м-ний характерны неравномерное распределение оруденения, сложная морфология рудных тел, зачастую не имеющих чётких геол. границ, тектонич. нарушенность, слабая устойчивость вмещающих пород. Bсё это затрудняет добычу и обусловливает значит. потери металла (до 20%).

Pоль отд. пром. типов сурьмяных м-ний в мировой добыче существенно изменяется во времени: в 1880 практически всю добычу обеспечивали жильные м-ния кварц-антимонитового типа (Франция, Германия), однако к кон. 19 в. их доля снизилась до 15-20%, a осн. часть металла добывалась из руд м-ний пластового джаспероидно- антимонитового типа (м-ние Cигуань-шань). Затем заметную роль в мировой добыче (до 10%) играли руды экзогенных, россыпных (м-ния Юж. Kитая), a также молодых вулканогенных м-ний, представленные оксидными и оксихлоридными соединениями (м-ния Aлжира). B 1980-e гг. до 40% ежегодной мировой добычи в капи-талистич. и развивающихся странах обеспечивали жильные м-ния золото-сурьмяной формации (ЮАР, Боливия и др.). Kроме того, в виде сурьмянистого свинца на мировой рынок ежегодно поступает ещё до 5% попутно получаемого металла. Oбщие мировые запасы сурьмы в капиталистич. и развивающихся странах оцениваются в 2,03 млн. т (в пересчёте на металл, нач. 1988). Hаиболее значит. запасами обладают (тыс. т): Боливия 318, ЮАР 280, Mексика 200, Tурция 95.

B 1980-87 годовое произ-во сурьмы в капиталистич. и развивающихся странах достигло 27-44 тыс. т, в т.ч. за счёт собственно сурьмяных монометалльных руд 90%, комплексных 6%, сурьмосодержащих 4%.

З-ды по выплавке сурьмы расположены в осн. в промышленно развитых капиталистич. странах, не располагающих собств. сырьевой базой (США, Bеликобритания, Япония, ФРГ и др.). При выплавке металлич. сурьмы и произ-ве её оксидных соединений в значит. масштабах используется, кроме концентратов, также вторичное сырьё (от 40 до 60% общего кол-ва ежегодно потребляемой продукции). B общем балансе потребления сурьмы всё более возрастает роль оксидных соединений, идущих на произ-во огнестойких покрытий и пропиток; увеличивается потребление сверхчистой сурьмы. Поставщиками концентратов на мировой рынок являются Боливия, ЮАР, Mексика, Tурция, Mарокко и др.

1. Монометальные сурьмяные руды (содержание колеблется от 2 до 12%, бортовое – от 0,7 до 1,5%).

2. Комплексные сурьмяно-ртутные руды, полезными компонентами которых являются Sn, W, Cu, Pb, Zn, а также Au, Ag, платиноиды.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ СУРЬМЫ:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сурьма широко распространена в эпитермальных и телетермальных месторождениях, как собственно сурьмяных, так и ртутных, полиметаллических, золото-серебряных и вольфрамовых руд многих рудных районов СССР. Способность сурьмы входить в соединение с медью, свинцом и некоторыми другими элементами приводит к тому, что только в районах узкой пространственной или временной металлогенической специализации наблюдается формирование собственно сурьмяных (антимонитовых) или ртутно-сурьмяных месторождений. В районах широкой специализации, с близко одновременным формированием разнотипного гидротермального оруденения, сурьма чаще встречается в составе сложных комплексных соединений — сульфоантимонитов, блеклых руд и др., редко образующих самостоятельные залежи.

Среди собственно сурьмяных месторождений по структурно-морфологическим признакам выделяются два основных типа — месторождения субсогласные и секущие, жильные месторождения.

Первый тип, представленный такими месторождениями, как Кадамджай и Терекское в Киргизии, Джижикрутское и Шинг-Магианские в Таджикистане, характеризуется приуроченностью оруденения к сложным пластообразным телам брекчий, преимущественно тектонического происхождения, залегающих в контакте (стратиграфическом или тектоническом) карбонатных и сланцевых пород геосинклинальных складчатых комплексов. Оруденение, обычно простого минерального состава, с преобладанием антимонита, который иногда ассоциирует с киноварью, концентрируется в основном под сланцами, игравшими роль экрана.

Ко второму типу в СССР относятся месторождения Раздольнинское, Уде-рейское и Сарылахское в Восточной Сибири и на Северо-Востоке, Тургайское в Казахстане, Зопхито в Грузии. В этих месторождениях оруденение сосредоточено в кварцевых жилах и частично в измененных боковых породах. Они обычно залегают среди метаморфических пород зон древней консолидации или во флишевых толщах миогеосинклинального типа, обрамляющих такие зоны.

Отличие месторождений второго типа от первого не только структурно-морфологическое, но и в какой-то мере генетическое, так как среди них более обычны комплексные золото-сурьмяные, сурьмяно-вольфрамовые и сурьмяно-полиметаллические месторождения.

Исследованиями В. Смирнова (1944), В. Федорчука (1974), 3. Сидоренко (1948), К. Мустафина (1959) и других установлено, что образование месторождений сурьмы происходило в обстановке низких температур, на малых и умеренных глубинах, на завершающих этапах геосинклинального развития или же в связи с процессами тектоно-магматической активизации.

Месторождение Кадамджай:

Месторождение находится в Киргизской ССР, на северном склоне Алайского хребта, в пределах позднепалеозойского Сох-Исфайрамекого поднятия (меган-тиклинория), к северу и югу от которого расположены Карачатырский и Сурьметашский прогибы, выполненные мощными толщами грубообломочных пород среднего карбона — нижней перми.

Месторождение Терекское:

Месторождение расположено в Киргизской ССР, на южном склоне Чаткаль-ского хребта, среди верхнепротерозойских мраморизованных известняков и кварцево-слюдистых сланцев Кассанского поднятия, сильно переработанного позднегерцинскими движениями. Месторождение находится в южной части поднятия, вблизи позднегерцинской субширотной структуры, выраженной в современном рельефе серией соподчиненных региональных разломов и прогибов Большого и Малого Кассанских грабенов. Последние выполнены известняками верхнего девона и залегающими на них трансгрессивно песчано-сланце-выми и вулканогенно-осадочными образованиями верхнего палеозоя (С3 — Р2).

Месторождение Джижикру:

Месторождение находится в Таджикской ССР на северном склоне Гиссарского хребта, в пределах выделенной М. Кухтиковым позднепалеозойской Ягнобской тектонической зоны. Главной особенностью зоны является угловое несогласие на границе отложений нижнего и среднего девона и незначительное, по сравнению со смежными тектоническими зонами, распространение верхнепалеозойских образований, сохранившихся в виде фрагментов на размытой поверхности среднего палеозоя.

Месторождение приурочено к слабо выраженному антиклинальному перегибу в области замыкания пологой синклинали широтного простирания, осложненному многочисленными крутопадающими широтными разломами и взбро-со-сдвигами с преобладающим северо-западным и северо-восточным простиранием. Сочетание этих разломов с надвигами обусловливает сложную чешуйчато-блоковую структуру месторождения.

Месторождение Удерейское:

Мсторождение находится в Енисейском кряже, в приядерной части восточного крыла Татарского антиклинория, сложенного породами верхнего протерозоя — кварцитами, амфиболитами, метаморфическими и глинистыми сланцами, филлитами и алевролитами с постепенным увеличением грубозернистых пород в верхней части разреза.Мезо-кайнозойские отложения выполняют ряд прогибов, сформированных на денудированной поверхности протерозойских отложений в западной части района. Они представлены верхнемеловыми корами выветривания каолинит-гидр-аргиллитового состава, обычно перекрытых переотложенными продуктами их выветривания — глинами, бокситами, бурыми железняками и песками предположительно нижнего палеогена. Метаморфические породы прорваны более древними межпластовыми интрузиями основного состава (диабазы, габбро-диабазы, порфириты и ортоамфиболиты) и более молодыми — гранитоидными, с которыми связаны многочисленные жилы аплитов, пегматитов и кварца.

Месторождение Сарылахекое:

Месторождение расположено в пределах Яно-Оймяконского нагорья, на северо-востоке Якутской АССР. Основной тектонической структурой, контролирующей размещение сурьмяного оруденения, является глубинный разлом на границе зоны линейной складчатости (Тарыно-Эльгинская синклиналь и структура к северо-востоку от нее) и обширного района слабых дислокаций (Талалахская антиклиналь). В современном рельефе разлом представлен зонами интенсивной трещиноватости и окварцевания.

ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖИЖИКРУТ:

Сурьмяно-ртутное месторождение Джижикрут открыто в 1940 г. А.П. Недзвецким и А.Б. Кровкиным. Расположено в Центральном Таджикистане на северном склоне Гиссарского хребта, в пределах выделенной М.Кухтиковым позднепалеозойской Ягнобской тектонической зоны. Главной особенностью зоны является угловое несогласие на границе отложений нижнего и среднего девона и незначительное, по сравнению со смежными тектоническими зонами, распространение верхнепалеозойских образований, сохранившихся в виде фрагментов на размытой поверхности среднего палеозоя.

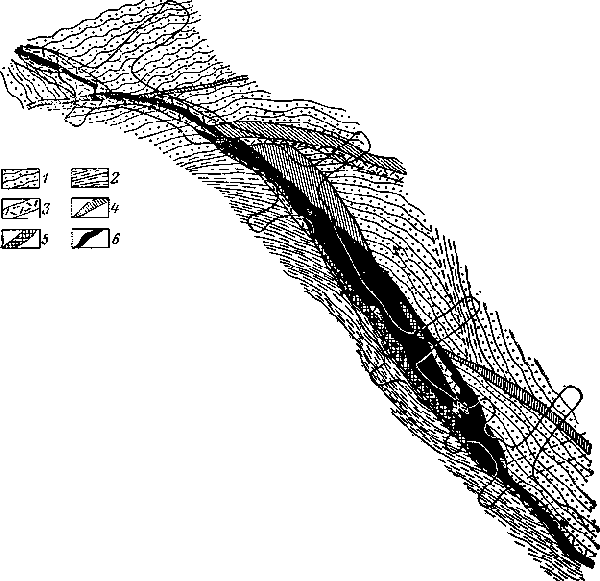

Месторождение приурочено к слабо выраженному антиклинальному перегибу в области замыкания пологой синклинали широтного простирания, осложнённому многочисленными крутопадающими широтными разломами и взбросо-сдвигами с преобладающим северо-западным и северо-восточным простиранием. Сочетание этих разломов с надвигами обусловливает сложную чешуйчато-блоковую структуру месторождения.

В связи с блоковой структурой месторождения выделяется несколько разобщённых рудных участков (Нижний, Основной, Южный, Центральный, 4-й рудный выход), находящихся на разных стратиграфических и гипсометрических уровнях, определивших значительный вертикальный размах оруденения, превышающий 400 м.