2579

.pdf

ностей селезеночной, печеночной ар- |

|

|

|

|

|

|

||||||

терий, воротной вены и ее притоков, |

|

|

|

|

|

|

||||||

нижней полой и печеночных вен |

|

|

|

|

|

|

||||||

имеет большое значение при реше- |

|

|

|

|

|

|

||||||

нии вопроса об операции. Катетери- |

|

|

|

|

|

|

||||||

зация сосудистых бассейнов исполь- |

|

|

|

|

|

|

||||||

зуется при этом и для определения |

|

|

|

|

|

|

||||||

давления. Кроме прямых методов |

|

|

|

|

|

|

||||||

портоманометрии, существуют спо- |

|

|

|

|

|

|

||||||

собы с заклиниванием катетера в пе- |

|

|

|

|

|

|

||||||

ченочных венах, измерение давления |

|

|

|

|

|

|

||||||

в варикозных венах пищевода, кото- |

|

|

|

|

|

|

||||||

рое коррелирует с портальным дав- |

|

|

|

|

|

|

||||||

лением. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Визуализация и тензиометрия сосу- |

|

|

|

|

|

|

||||||

дов портального русла могут быть до- |

|

|

|

|

|

|

||||||

полнены оценкой печеночного крово- |

|

|

|

|

|

|

||||||

тока методами разведения красителей |

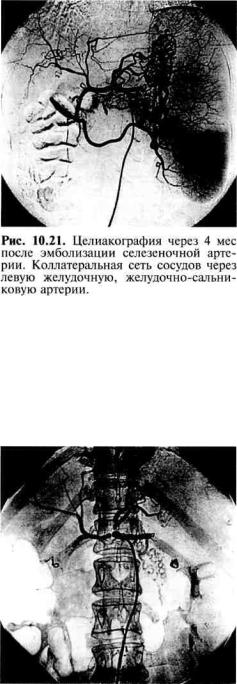

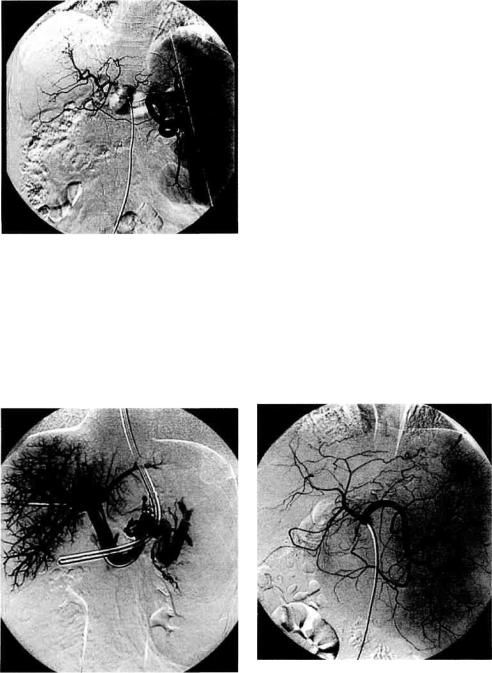

Рис. 10.9. Целиакография при компен- |

|||||||||||

и их экстракции из плазмы, примене- |

||||||||||||

сированной стадии портальной |

гипер- |

|||||||||||

нием электромагнитных флоуметров, |

||||||||||||

тензии. Деформация и обеднение внут- |

||||||||||||

хотя в последние годы предпочтение |

||||||||||||

рипеченочного артериального |

сосудис- |

|||||||||||

в определении кровотока |

отдается |

того рисунка. |

|

|

|

|||||||

методам, основанным на эффекте |

|

|

|

|

|

|

||||||

Допплера. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Как показывает опыт нашей кли- |

и печеночные, а также желудочно- |

|||||||||||

ники, ангиографические методы и |

сальниковая артерии. Печень имеет |

|||||||||||

данные манометрии позволяют до- |

тенденцию к уменьшению, а селезен- |

|||||||||||

статочно |

точно определить |

стадию |

ка продолжает прогрессивно увеличи- |

|||||||||

патологического процесса и динами- |

ваться, отмечается явное замедление |

|||||||||||

ку перестройки воротно-печеночно- |

наступления венозной фазы целиа- |

|||||||||||

го кровообращения при портальной |

кографии. Помимо резкого обедне- |

|||||||||||

гипертензии. |

|

|

ния артериального сосудистого ри- |

|||||||||

Ангиоархитектоника в компенси- |

сунка печени, присоединяются нару- |

|||||||||||

рованной стадии портальной гипер- |

шения |

внутрипеченочной |

порталь- |

|||||||||

тензии характеризуется лишь уме- |

ной ангиоархитектоники, появляется |

|||||||||||

ренным расширением и небольшой |

штопорообразная извитость |

артери- |

||||||||||

извитостью |

селезеночной |

артерии, |

альных |

разветвлений, |

расширяется |

|||||||

увеличением печени и селезенки. От- |

не только селезеночная, но и ворот- |

|||||||||||

мечается некоторая тенденция к за- |

ная вена. Для этой стадии заболева- |

|||||||||||

медлению венозной фазы целиакогра- |

ния характерно изменение порталь- |

|||||||||||

фии. |

Внутрипеченочный сосудистый |

ного кровотока в направлении час- |

||||||||||

рисунок обеднен лишь по периферии |

тично гепатофугального. Ретроград- |

|||||||||||

органа, а внутрипеченочная пор- |

ное |

контрастирование |

варикозных |

|||||||||

тальная |

ангиоархитектоника |

мало |

вен пищевода и желудка происходит |

|||||||||

отличается |

от нормы (рис. |

10.9). |

||||||||||

через левую желудочную и короткие |

||||||||||||

Среднее портальное давление в этой |

||||||||||||

желудочные вены. Среднее порталь- |

||||||||||||

стадии заболевания составляет 283,0 |

||||||||||||

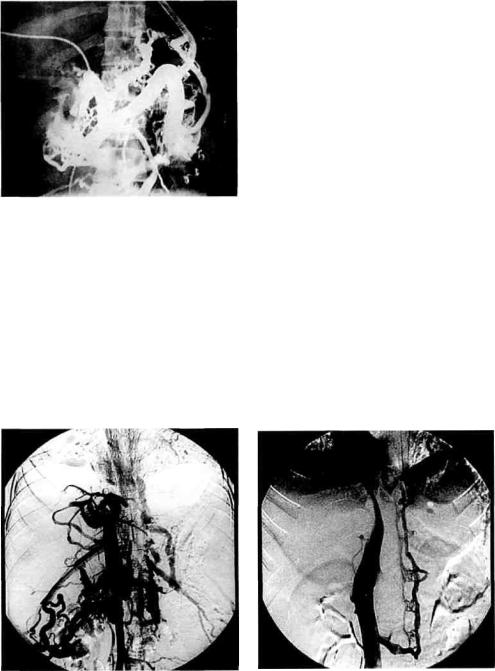

ное |

давление составляет 393,6 ± ± |

|||||||||||

± 12,4 мм вод. ст. |

|

|

||||||||||

|

|

11,6 |

мм вод.ст. (рис. 10.10; 10.11). В |

|||||||||

В |

субкомпенсированной |

стадии |

||||||||||

декомпенсированной |

стадии |

от- |

||||||||||

портальной |

гипертензии селезеноч- |

|||||||||||

мечается удлинение не только селе- |

||||||||||||

ная артерия удлиняется с появлени- |

||||||||||||

зеночной, но и всех печеночных ар- |

||||||||||||

ем патологической извитости. |

Рас- |

|||||||||||

терий. Селезенка достигает больших |

||||||||||||

ширяется не только селезеночная, но |

размеров, наступление венозной фа- |

|

|

|

521 |

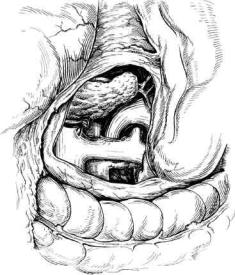

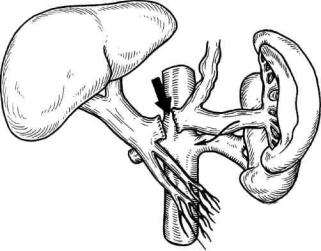

Рис. 10.17. Дистальное спленоренальное шунтирование. Анастомоз бок в бок наложен между дистальным отделом селезеночной вены и левой почечной веной. Селезеночная вена прошита и пересечена в проксимальном отделе.

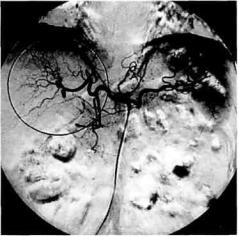

В последние |

годы предпочтение |

лудочной железы. Выделяют левую |

||||

отдается парциальным Н-образным |

почечную вену. Селезеночную вену |

|||||

анастомозам и в большей степени опе- |

пересекают, проксимальный конец |

|||||

рациям дистального спленоренально- |

перевязывают, а дистальный исполь- |

|||||

го шунтирования [Плеханов А.Н., |

зуют для создания соустья. В почеч- |

|||||

1996]. Они обеспечивают адекватную |

ной вене формируют отверстие соот- |

|||||

декомпрессию воротной системы, в |

ветственно диаметру |

селезеночной |

||||

меньшей степени влияя на естест- |

вены и накладывают анастомоз по |

|||||

венную циркуляцию крови. После- |

типу конец в бок (рис. 10.17; 10.18). |

|||||

операционная |

энцефалопатия |

при |

Если наложить шунт без натяжения |

|||

селективном анастомозе наступает в |

не удается, используют аутовену (на- |

|||||

3 раза реже, чем при неселективном: |

иболее близка по диаметру яремная |

|||||

27 и 75 % соответственно [Mil-lucan |

вена) либо синтетический протез. |

|||||

W. et al., 1985]. Технически на- |

Применение оптимального по диа- |

|||||

ложение |

подобных |

анастомозов |

метру протеза, изготовленного из по- |

|||

сложнее, к тому же они создают на- |

литетрафлюороэтилена, |

значительно |

||||

иболее узкое сообщение между дву- |

снижает риск стеноза или окклюзии |

|||||

мя венозными системами, поэтому |

портосистемного селективного шун- |

|||||

склонны к тромбозу. В связи с этим |

та [Collins, 1994]. У детей возможно |

|||||

их рекомендуется накладывать толь- |

использование для создания соустья |

|||||

ко в тех случаях, если селезночная |

вены левого надпочечника [Mazarie- |

|||||

вена имеет достаточные размеры. |

gos G.V. et al., 1998]. |

|

||||

Хирургическое |

вмешательство |

вы- |

При тщательном отборе больных |

|||

полняют |

посредством |

верхнесре- |

результаты операции можно считать |

|||

динной или верхнепоперечной лапа- |

удовлетворительными: |

летальность |

||||

ротомии. |

Производят |

мобилизацию |

составляет 7 %, частота энцефалопа- |

|||

желудочно-кишечной связки, затем |

тии — 8 %, рецидивов — 5 % [Мег- |

|||||

препаровкой по нижнему краю под- |

cado et al., 1995]. |

|

||||

желудочной железы выделяют селезе- |

Хирургические вмешательства, на- |

|||||

ночную вену на протяжении 5—6 см. |

правленные на уменьшение притока |

|||||

Тупым и острым путем вскрывают за- |

крови в портальное русло, в послед- |

|||||

брюшинную клетчатку, |

ориентируясь |

нее время отходят на задний план, |

||||

по нижнему краю хвоста подже- |

|

поскольку сопряжены с рядом отри- |

||||

526 |

|

|

|

|

|

|