2579

.pdf

ее долю приходится менее 1 % всех |

10 % дисплазий. Часто она сосущест- |

|||||||

дисплазий. Чаще всего поражается |

вует с фибродисплазией медии. Боль- |

|||||||

основной ствол артерии. Изменения |

шинство больных с перимедиальной |

|||||||

наружного и внутреннего слоев арте- |

дисплазией — женщины в возрасте |

|||||||

рии отсутствуют, хотя при выражен- |

40—55 лет. Эти повреждения пред- |

|||||||

ном стенозе возможно развитие суб- |

ставляют |

собой |

концентрические |

|||||

эндотелиальной фиброплазии |

вто- |

или многочисленные стенозы, вов- |

||||||

ричного характера. |

|

лекающие основной ствол без интра- |

||||||

На долю |

фибродисплазии |

медии |

муральных аневризм. Отличительная |

|||||

приходится около 85 % дисплазий |

особенность |

перимедиальной дисп- |

||||||

почечных артерий. Больше чем 90 % |

лазий — чрезмерно плотная ткань |

|||||||

больных составляют женщины. На- |

при переходе медии в адвентицию. |

|||||||

иболее часто она диагностируется в |

Существует несколько подходов к |

|||||||

возрасте 30—35 лет. Хотя фибродис- |

классификации |

фибромускулярной |

||||||

плазии среднего слоя рассматрива- |

дисплазий. Исторически первой яв- |

|||||||

ются как системные артериопатии, |

ляется морфологическая классифи- |

|||||||

наиболее частая локализация прихо- |

кация поражений артерии на основа- |

|||||||

дится на почечные, экстракраниаль- |

нии вовлечения в процесс интимы, |

|||||||

ные отделы сонных артерий и наруж- |

медии или адвентиции сосудистой |

|||||||

ные подвздошные артерии. |

|

стенки. Все три вида поражения мо- |

||||||

Морфологически эта форма дисп- |

гут сочетаться, но всегда один из них |

|||||||

лазий может проявляться как еди- |

доминирующий [McCormac L. et al., |

|||||||

ничным концентрическим стенозом, |

1958; HuntG. et al., 1962]. |

|

||||||

так и множеством стенозов по типу |

В клинической практике наиболее |

|||||||

"четок бус", а также в виде аневриз- |

приемлемой является классификация |

|||||||

матического |

расширения сосудов. |

исходя |

из |

артериографических |

||||

Обычно поражается основной ствол, |

данных, примененная в отношении |

|||||||

но бывает, что поражение распро- |

поражений почечных артерий, на ос- |

|||||||

страняется и на дистальные отделы |

новании которой стенозы разделя- |

|||||||

приблизительно в 25 % случаев. |

ются на следующие виды: |

|

||||||

Перимедиальная дисплазия — до- |

• одиночные, или фокальные (ме- |

|||||||

минирующая патология, на долю ко- |

нее чем 1 см в длину); |

|

||||||

торой приходится приблизительно |

• множественные, или мультифо- |

|||||||

|

|

|

кальные, имеющие на ангиограмме |

|||||

|

|

|

вид "нитки бус"; |

|

|

|||

|

|

|

• концентрические, или тубуляр- |

|||||

|

|

|

ные, в виде цилиндрического суже- |

|||||

|

|

|

ния, охватывающего сосуд в виде |

|||||

|

|

|

ошейника [Мазо Е.Б., 1970; Покров- |

|||||

|

|

|

ский А. В., 1974]. |

|

|

|||

|

|

|

Преобладающая форма поражения |

|||||

|

|

|

почечных сосудов — множественные |

|||||

|

|

|

стенозы с преимущественной фиб- |

|||||

|

|

|

ромускулярной дисплазией медиаль- |

|||||

|

|

|

ного слоя сосудистой стенки. В этих |

|||||

|

|

|

случаях в процесс вовлекается также |

|||||

|

|

|

интима и адвентиция, но степень их |

|||||

|

|

|

повреждения |

значительно |

меньше |

|||

|

|

|

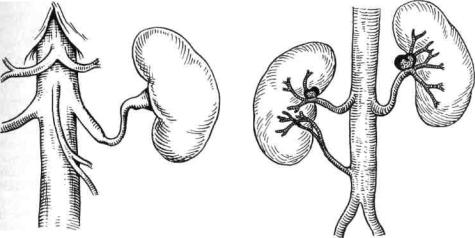

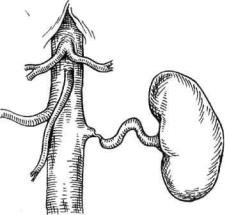

(рис. 7.101-7.103). |

|

||||

|

|

|

Этиопатогенетические механизмы |

|||||

|

|

|

фибромускулярной дисплазий окон- |

|||||

Рис. 7.101. Фокальное поражение почеч- |

чательно |

не |

установлены. |

Имеются |

||||

основания относить данное заболе- |

||||||||

ной артерии. |

|

|

||||||

446 |

|

|

|

|

|

|

|

|