СПИ / Лекция №4

.docЛекция №4

Рассмотрим теперь основные характеристики РПрУ.

1. Диапазон рабочих частот.

Диапазоном рабочих частот называется ряд частот от f0min до f0max, в пределах которых приемник перестраивается. Этот ряд частот может быть непрерывным, при плавной перестройке частоты, и дискретным, при дискретной перестройке частоты. Ширина диапазона оценивается коэффициентом перекрытия:

![]() .

.

Для обеспечения большого значения kд при простоте настройки и сохранении качественных характеристик приема на заданном уровне весь диапазон разбивают на поддиапазоны с коэффициентом перекрытия:

![]() .

.

В радиовещательных приемниках для перестройки РПрУ чаще используют переменные конденсаторы, у которых максимальная Сmax и минимальная емкости находятся обычно в соотношении:

![]() .

.

При этом

.

.

С учетом паразитных

емкостей цепи принимаемого сигнала

![]() ,

причем kпд

с ростом частот уменьшают.

,

причем kпд

с ростом частот уменьшают.

Для разбивки на поддиапазоны применяют принцип равных частотных интервалов или равных коэффициентов перекрытия.

2. Чувствительность РПрУ.

Под чувствительностью понимают способность РПрУ принимать слабые сигналы.

Чувствительность определяется минимально необходимой мощностью или ЭДС сигнала в антенне или в ее эквиваленте, или минимальной мощностью сигнала на входе приемника.

Различают чувствительность, ограниченную усилением, реальную и пороговую чувствительности приемника. Чувствительность, ограниченная усилением, характерна для приемников с малым коэффициентом усиления, принимающих сильные сигналы, т.е. в условиях, когда собственные шумы и внешние помехи мало влияют на прием. Она определяется при определенной мощности на выходе приемника.

Реальная

чувствительность

приемника учитывает влияние собственных

шумов и определяется минимальным уровнем

сигнала на входе приемника при заданных

уровне сигнала на выходе и его превышением

над шумом на выходе

![]() .

Пороговая

чувствительность

определяется уровнем входного сигнала

при выходном отношении сигнал-шум (ОСШ)

.

Пороговая

чувствительность

определяется уровнем входного сигнала

при выходном отношении сигнал-шум (ОСШ)

![]() .

.

Для радиовещательных приемников реальная чувствительность определяется при стандартной выходной мощности звукового сигнала Рст и ОСШ не менее заданного.

Для приемников с

номинальной выходной мощностью

![]() мВт, Рст

= 50 мВт, а для

приемника с

мВт, Рст

= 50 мВт, а для

приемника с

![]() мВт, Рст

= 15 мВт.

Отношение сигнал/шум должно быть не

менее 20 дБ при приеме сигналов с АМ. При

измерении чувствительности используется

сигнал с АМ глубиной 30% или с ЧМ с девиацией

30% пиковой девиации (120180

кГц). Частота модуляции 400, 1000 Гц.

мВт, Рст

= 15 мВт.

Отношение сигнал/шум должно быть не

менее 20 дБ при приеме сигналов с АМ. При

измерении чувствительности используется

сигнал с АМ глубиной 30% или с ЧМ с девиацией

30% пиковой девиации (120180

кГц). Частота модуляции 400, 1000 Гц.

При фиксированных

значениях выходной мощности сигнала

![]() и отношении с/ш

и отношении с/ш

дБ для АМ сигнала (26дБ для ЧМ сигнала).

дБ для АМ сигнала (26дБ для ЧМ сигнала).

Чувствительность

приемника зависит от его коэффициента

усиления К

и уровня собственных шумов

![]() ,

приведенных ко входу антенны.

,

приведенных ко входу антенны.

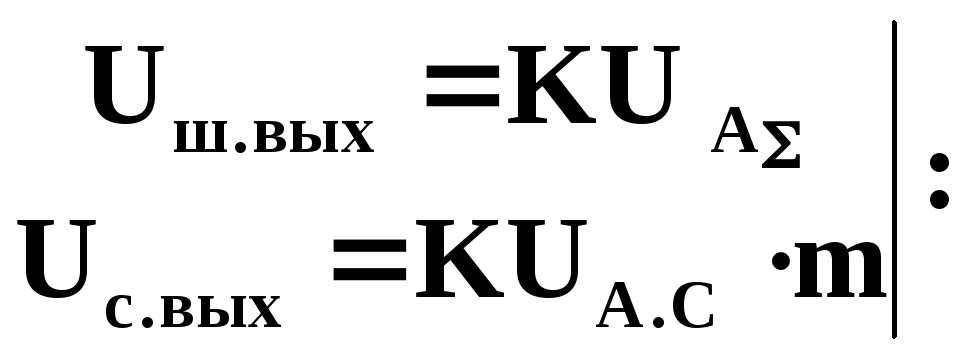

Рассмотрим влияние этих факторов на чувствительность приемника АМ сигналов. Коэффициент усиления приемника

,

,

где m – коэффициент модуляции сигнала (m 0,3).

![]() - эффективное

значение напряжения несущей частоты

сигнала в эквиваленте антенны:

- эффективное

значение напряжения несущей частоты

сигнала в эквиваленте антенны:

![]()

Следовательно, с

ростом

![]() необходимое для получения на выходе

фиксированного значения

необходимое для получения на выходе

фиксированного значения

![]() значение UA.C.

уменьшается, т.е. чувствительность

возрастает.

значение UA.C.

уменьшается, т.е. чувствительность

возрастает.

Рассмотрим влияние К приемника на уровень шума на выходе приемника.

Р еальный

шумящий приемник, подключенный к шумящему

эквиваленту антенны, заменим не шумящим

приемником с генератором собственных

шумов приемника

еальный

шумящий приемник, подключенный к шумящему

эквиваленту антенны, заменим не шумящим

приемником с генератором собственных

шумов приемника

![]() ,

приведенных к его входу.

,

приведенных к его входу.

Суммарное шумовое напряжение, приведенное к эквиваленту антенны в полосе пропускания приемника имеет вид:

![]() .

.

Напряжение шума на выходе определяется как:

![]() .

.

Таким образом, реальная чувствительность, определяется минимальным значением эффективного значения напряжения сигнала, не зависит от коэффициента усиления приемника, а зависит от суммарных шумов приемника и антенны – внутренних шумов приемника.

Рассмотрим теперь, чем же определяются внутренние шумы приемников? Какие источники шумов можно выделить в приемнике?

Прежде всего, любая электрическая цепь, имеющая омическое сопротивление, является источником теплового шума. Средний квадрат ЭДС шума в полосе пропускания устройства определяется формулой Найквиста:

![]() R,

(1.1)

R,

(1.1)

где

![]() Дж/град – постоянная Больцмана,

Дж/град – постоянная Больцмана,

Т – абсолютная температура цепи,

П – полоса частот, в пределах которой измеряется ЭДС шумов,

R – активное сопротивление цепи.

Шумы создаются тепловыми флюктуациями электронов. При анализе цепей источники шумов представляют в виде эквивалентных генераторов шумовых ЭДС – Еш или токов Iш.

![]()

(1.2)

(1.2)

![]() - активная

составляющая проводимости цепи.

- активная

составляющая проводимости цепи.

Источником шума в параллельном колебательном контуре является сопротивление потерь r. Напряжение шумов на контуре в Q раз больше ЭДС, следовательно

![]() ,

(1.3)

,

(1.3)

где

![]() - резонансное сопротивление контура.

- резонансное сопротивление контура.

При комнатной

температуре

![]() К.

К.

,

(1.4)

,

(1.4)

где R0

– в килоомах, П

– в килогерцах,

![]() - в микровольтах.

- в микровольтах.

Шумы антенны. В приемной антенне действуют тепловые шумы, связанные с сопротивлением потерь в антенне и шумы, возникающие вследствие приема излучений из космоса, атмосферы и земли.

Роль тепловых шумов антенны незначительна. Для учета внешних шумов удобно ЭДС шума в антенне записать в виде:

![]() ,

(1.5)

,

(1.5)

где:

![]() - шумовая температура антенны, определяемая

как эквивалентная температура, при

которой тепловые шумы сопротивления

- шумовая температура антенны, определяемая

как эквивалентная температура, при

которой тепловые шумы сопротивления

![]() такие же, как и действительные шумы

антенны.

такие же, как и действительные шумы

антенны.

Удобно рассматривать

![]() ,

,

где ТК - шумовая температура космоса; ТАТМ - шумовая температура атмосферы; ТЗ - шумовая температура Земли.

Шумы антенны зависят от диапазона рабочих частот, диаграммы направленности и ориентации антенны.

Шумы усилительных приборов.

Известно, что источниками шумов биполярных транзисторов являются: тепловые флуктуации носителей зарядов в базе, эмиттере и коллекторе; флуктуации эмиттерного и коллекторного токов, флуктуации перераспределения зарядов между электродами. Для оценки шумовых свойств транзистора, вводятся шумовые параметры: шумовое сопротивление

(1.6)

(1.6)

и относительная шумовая температура входной проводимости

(1.7)

(1.7)

Обычно Rш составляет десятки Ом, а tвх редко превышает единицу.

Эквивалентную шумовую схему транзистора с генераторами шумового тока и напряжения, вынесенными на вход усилителя, можно представить в виде:

Генератор ЭДС

шумов

![]() отображает дробовые шумы и шумы

токораспределения коллекторного тока.

Генератор шумового тока

отображает дробовые шумы и шумы

токораспределения коллекторного тока.

Генератор шумового тока

![]() учитывает тепловые шумы и дробовые шумы

цепи базы

учитывает тепловые шумы и дробовые шумы

цепи базы

![]() - шумовая температура входной проводимости.

- шумовая температура входной проводимости.

Коэффициент

шума. Источник

сигнала, используемый для испытания

приемника, является одновременно и

источником шума, шумовое напряжение

или ток которого определяется выражением

(1.2)

![]() .

.

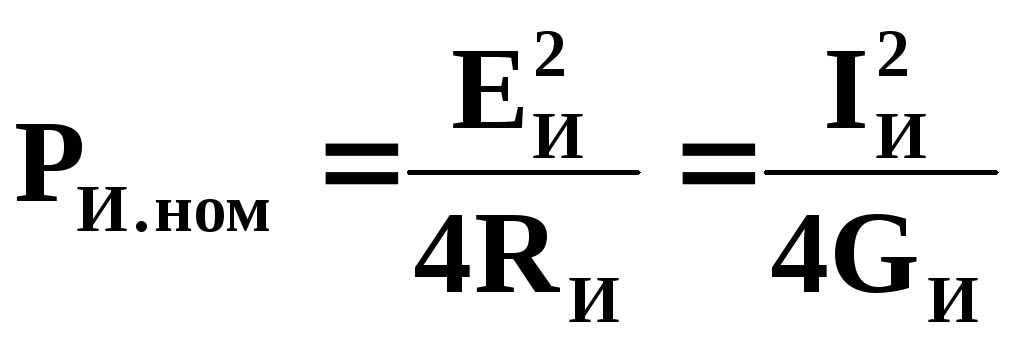

Максимальную мощность источник отдает в согласованную нагрузку: это номинальная мощность:

.

(1.8)

.

(1.8)

Учитывая (1.2)

получаем:

![]() - мощность шумов не зависит от сопротивления

источника.

- мощность шумов не зависит от сопротивления

источника.

При отсутствии согласования мощность шумов от источника определяется следующим выражением:

![]() ,

(1.9)

,

(1.9)

где

- коэффициент рассогласования.

- коэффициент рассогласования.

Таким образом, от источника сигнала на входе приемника действует, как собственно сигнал, так и шумы. Отношение средней мощности сигнала к средней мощности шума источника и есть входное отношение сигнал/шум испытываемого приемника.

(или

(или

![]() ) (1.10)

) (1.10)

Проходя через четырехполюсник, сигнал с шумом изменяются. К шуму источника добавляется собственный шум четырехполюсника, тем самым на выходе четырехполюсника отношение сигнал/шум уменьшается. Шумовые свойства четырехполюсника характеризуются коэффициентом шума, который показывает во сколько раз уменьшается отношение сигнал/шум на выходе по сравнению с отношением сигнал/шум на входе:

(1.11)

(1.11)

где

.

.

![]() - мощность шума

источника на выходе, следовательно:

- мощность шума

источника на выходе, следовательно:

(1.12)

(1.12)

коэффициент шума определяет - во сколько раз мощность шумов на выходе четырехполюсника возросла, по сравнению с мощностью шума источника на выходе. Следует отметить, что это справедливо только для линейных четырехполюсников.

Представляя мощность шумов на выходе как сумму мощностей источника (на выходе) и собственных шумов четырехполюсника имеем:

(1.13)

(1.13)

где

![]() - мощность собственных шумов на выходе

четырехполюсника.

- мощность собственных шумов на выходе

четырехполюсника.

Для пассивного четырехполюсника (например, антенного фидера) при согласовании его с источником сигнала и нагрузкой коэффициент шума определяется коэффициентом передачи по мощности:

(1.14)

(1.14)

При потерях в

пассивной цепи

![]() .

.

Для сравнения шумов с сигналом на входе удобно все шумы (собственные шумы) четырехполюсника относить к входу.

,

,

или, с учетом (1.9)

![]() .

(1.15)

.

(1.15)

Найдем коэффициент

шума линейного тракта, состоящего из

последовательно соединенных усилителей.

Каждый усилитель характеризуется Кpi

и Шi.

Известны также коэффициенты рассогласования

между каскадами

![]() .

.

Согласно (1.13):

,

(1.16)

,

(1.16)

где:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() и т.д.

и т.д.

Следовательно,

.

(1.17)

.

(1.17)

Наряду с коэффициентом шума широко используется понятие шумовой температуры

![]() ,

(1.18)

,

(1.18)

к оторая

характеризует собственные шумы

четырехполюсника, пересчитанные по

входу. Эта величина является тепловым

эквивалентом собственных шумов

четырехполюсника и показывает, на

сколько градусов нужно нагреть эквивалент

антенны, чтобы вызванные этим шумы на

выходе равнялись собственным шумам

четырехполюсника.

оторая

характеризует собственные шумы

четырехполюсника, пересчитанные по

входу. Эта величина является тепловым

эквивалентом собственных шумов

четырехполюсника и показывает, на

сколько градусов нужно нагреть эквивалент

антенны, чтобы вызванные этим шумы на

выходе равнялись собственным шумам

четырехполюсника.

Д ля

многокаскадного устройства можно

получить выражение для его шумовой

температуры:

ля

многокаскадного устройства можно

получить выражение для его шумовой

температуры:

.

(1.19)

.

(1.19)

Как видно из (1.17), (1.19) при многокаскадном устройстве Ш и ТШ определяются в основном коэффициентами шума и усиления первых каскадов. Коэффициент шума должен быть по возможности минимальным, а коэффициент передачи – максимальным.

Определим реальную (шумовую) чувствительность РПрУ, пользуясь понятием коэффициента шума. Эта величина (чувствительность) характеризуется минимально необходимой мощностью сигнала на входе приемника при заданном отношении сигнал/шум на выходе линейной части приемника.

.

(1.20)

.

(1.20)

При этом будем учитывать шумы антенны, фидера и собственно приемника:

![]() ,

,

,

,

![]()

![]() (1.21)

(1.21)

Мощность сигнала на выходе линейного тракта приемника имеет вид:

![]() ,

(1.22)

,

(1.22)

где Кр – коэффициент передачи приемника.

Мощность шума на выходе определяется выражением:

![]() .

(1.23)

.

(1.23)

Подставляя (1.22), (1.23) в (1.20), находим значение РС.А, характеризующее реальную чувствительность приемника:

![]()

. (1.24)

. (1.24)

Соответственно ЭДС в антенне

,

(1.25)

,

(1.25)

где Ш – коэффициент шума приемника, определяется выражением (1.17).

Итак, мы рассмотрели два параметра приемников: диапазон рабочих частот и чувствительность.