- •Теория вероятностей и математическая статистика Основные понятия теории вероятностей Рекомендуемая литература

- •1.1. Предмет теории вероятностей

- •1.2. Области применения теории вероятностей

- •1.3. Краткая историческая справка

- •1.4. Испытания и события. Виды событий

- •1.5. Алгебра событий

- •1.6. Классическое определение вероятности

- •1.7. Основные формулы комбинаторики

- •Лекция №2. Основные понятия и определения

- •2.1. Относительная частота. Устойчивость относительной частоты

- •2.2. Ограниченность классического определения вероятности. Статистическая вероятность

- •2.3. Геометрические вероятности

- •2.4. Теорема сложения вероятностей

- •2.5. Полная группа событий

- •2.6. Противоположные события

- •2.7. Принцип практической невозможности маловероятных событий

- •2.8. Произведение событий. Условная вероятность

- •2.9. Теорема умножения вероятностей

- •2.10. Независимые события. Теорема умножения для независимых событий

- •2.10. Вероятность появления хотя бы одного события

- •Лекция №3 следствия теорем сложения и умножения

- •3.1. Теорема сложения вероятностей совместных событий

- •3.2. Формула полной вероятности

- •3.3. Вероятность гипотез. Формулы Бейеса

- •4. Повторение испытаний

- •4.1. Формула Бернулли

- •4.2. Предельные теоремы в схеме Бернулли

- •4.3. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа

- •4.3. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в независимых испытаниях

- •5. Случайные величины

- •5.1. Понятие случайной величины. Закон распределения случайной величины

- •5.2. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник распределения

- •5.3. Биномиальное распределение

- •5.4. Распределение Пуассона

- •5.5. Геометрическое распределение

- •5.6. Гипергеометрическое распределение

- •6. Математическое ожидание дискретной случайной величины

- •6.1. Числовые характеристики дискретных случайных величин

- •6.2. Математическое ожидание дискретной случайной величины

- •6.3. Вероятностный смысл математического ожидания

- •6.4. Свойства математического ожидания

- •6.5. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях

- •7. Дисперсия дискретной случайной величины

- •7.1. Целесообразность введения числовой характеристики рассеяния случайной величины

- •7.2. Отклонение случайной величины от ее математического ожидания

- •7.3. Дисперсия дискретной случайной величины

- •7.4. Формула для вычисления дисперсии

- •7.5. Свойства дисперсии

- •7.6. Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях

- •7.7. Среднее квадратическое отклонение

- •7.8. Среднее квадратическое отклонение суммы взаимно независимых случайных величин

- •7.9. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины

- •7.10. Начальные и центральные теоретические моменты

- •8. Закон больших чисел

- •8.1. Предварительные замечания

- •8.2. Неравенство Чебышева

- •8.3. Теорема Чебышева

- •8.4. Сущность теоремы Чебышева

- •8.5. Значение теоремы Чебышева для практики

- •8.6. Теорема Бернулли

- •Функция распределения вероятностей случайной величины

- •9.1. Определение функции распределения

- •9.2. Свойства функции распределения

- •9.3. График функции распределения

- •10. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины

- •10.1. Определение плотности распределения

- •10.2. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал

- •10.3. Закон равномерного распределения вероятностей

- •11. Нормальное распределение

- •11.1. Числовые характеристики непрерывных случайных величин

- •11.2. Нормальное распределение

- •11.3. Нормальная кривая

- •11.4. Влияние параметров нормального распределения на форму нормальной кривой

- •11.5. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины

- •11.6. Вычисление вероятности заданного отклонения

- •11.7. Правило трех сигм

- •11.8. Понятие о теореме Ляпунова. Формулировка центральной предельной теоремы

- •11.9. Оценка отклонения теоретического распределения от нормального. Асимметрия и эксцесс

- •11.10. Функция одного случайного аргумента и ее распределение

- •11.11. Математическое ожидание функции одного случайного аргумента

- •11.12. Функция двух случайных аргументов. Распределение суммы независимых слагаемых. Устойчивость нормального распределения

- •11.13. Распределение «хи квадрат»

- •11.14. Распределение Стьюдента

- •11.15. Распределение f Фишера – Снедекора

- •12. Показательное распределение

- •12.1. Определение показательного распределения

- •12.2. Вероятность попадания в заданный интервал показательно распределенной случайной величины

- •§ 3. Числовые характеристики показательного распределения

- •12.4. Функция надежности

- •12.5. Показательный закон надежности

- •12.6. Характеристическое свойство показательного закона надежности

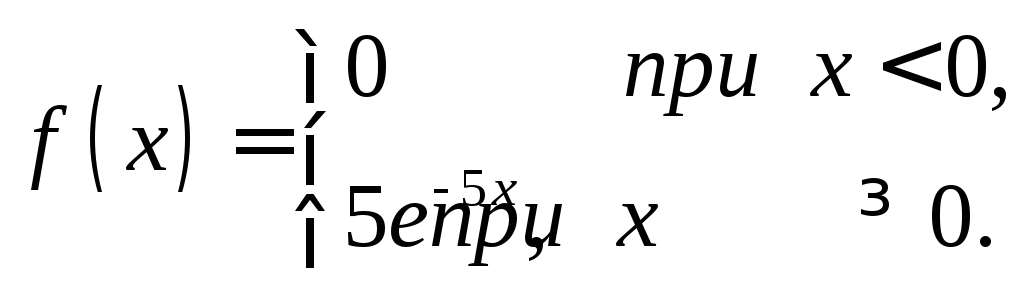

12.2. Вероятность попадания в заданный интервал показательно распределенной случайной величины

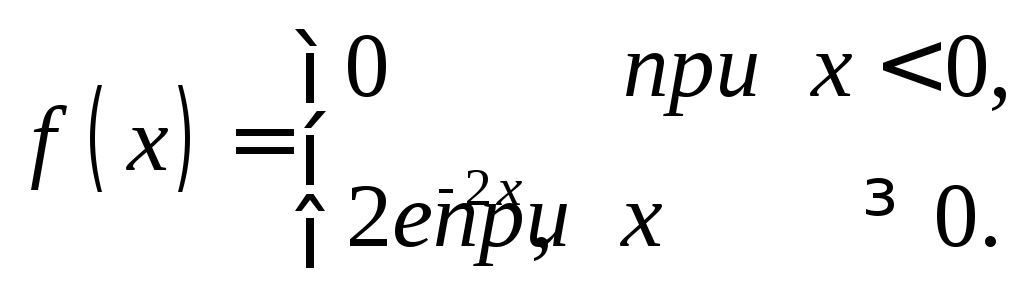

Найдем вероятность попадания в интервал (а, и) непрерывной случайной величины X, которая распределена по показательному закону, заданному функцией распределения

![]() .

.

Используем

формулу (??)

![]() .

Учитывая, что

.

Учитывая, что![]() ,

,![]() ,

получим

,

получим

![]() . (12.1)

. (12.1)

Значения функции е–х находят по таблице.

Пример. Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону

.

.

Найти вероятность того, что в результате испытания X попадает в интервал (0,3, 1).

Решение. По условию, = 2. Воспользуемся формулой (12.1):

![]()

§ 3. Числовые характеристики показательного распределения

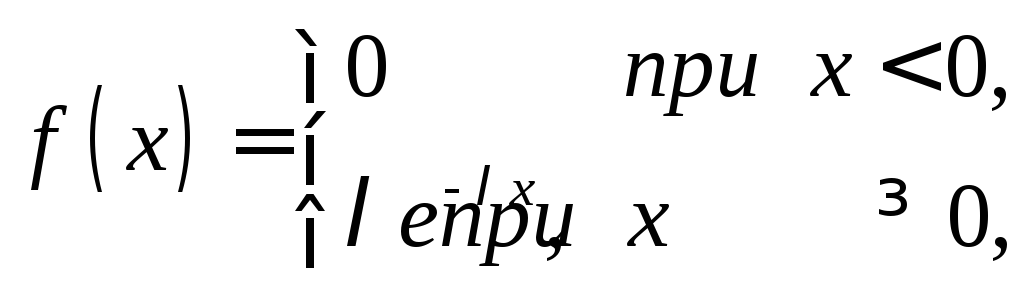

Пусть непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону

.

.

Найдем математическое ожидание:

.

.

Интегрируя по частям, получим

![]() . (12.2)

. (12.2)

Таким образом, математическое ожидание показательного распределения равно обратной величине параметра X.

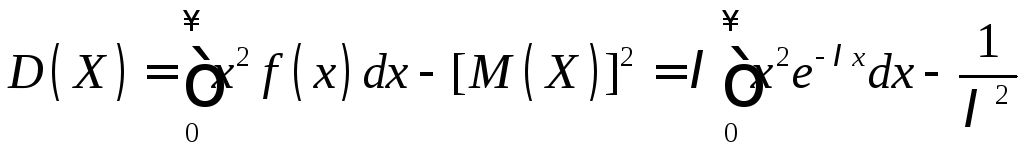

Найдем дисперсию:

.

.

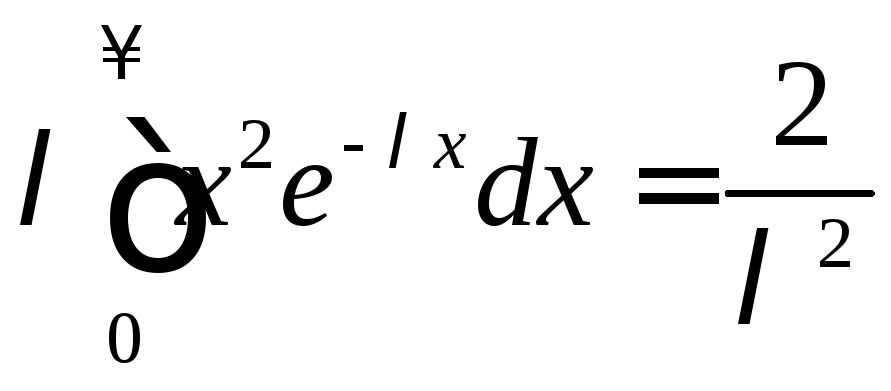

Интегрируя по частям, получим

.

.

Следовательно,

![]() .

Найдем среднее квадратическое отклонение,

для чего извлечем квадратный корень из

дисперсии:

.

Найдем среднее квадратическое отклонение,

для чего извлечем квадратный корень из

дисперсии:

![]() . (12.3)

. (12.3)

Сравнивая

(12.2) и (12.3), заключаем, что

![]() ,

т.е. математическое ожидание и среднее

квадратическое отклонение показательного

распределения равны между собой.

,

т.е. математическое ожидание и среднее

квадратическое отклонение показательного

распределения равны между собой.

Пример. Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону

Найти математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение и дисперсию X.

Решение.

По условию,

= 5. Следовательно,

![]() ;

;![]() .

.

Замечание

1. Пусть на практике изучается показательно

распределенная случайная величина,

причем параметр

неизвестен. Если математическое ожидание

также неизвестно, то находят его оценку

(приближенное значение), в качестве

которой принимают выборочную среднюю

![]() .

Тогда приближенное значение параметра

находят с помощью равенства

.

Тогда приближенное значение параметра

находят с помощью равенства

![]() .

.

Замечание 2. Допустим, имеются основания предположить, что изучаемая на практике случайная величина имеет показательное распределение. Для того чтсбы проверить эту гипотезу, находят оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения, т.е. находят выборочную среднюю и выборочное среднее квадратическое отклонение. Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение показательного распределения равны между собой, поэтому их оценки должны различаться незначительно. Если оценки окажутся близкими одна к другой, то данные наблюдений подтверждают гипотезу о показательном распределении изучаемой величины; если же оценки различаются существенно, то гипотезу следует отвергнуть.

Показательное распределение широко применяется в приложениях, в частности в теории надежности, одним из основных понятий которой является функция надежности.

12.4. Функция надежности

Будем называть элементом некоторое устройство независимо от того, «простое» оно или «сложное».

Пусть элемент начинает работать в момент времени t0=0, а по истечении времени длительностью t происходит отказ. Обозначим через Т непрерывную случайную величину – длительность времени безотказной работы элемента. Если элемент проработал безотказно (до наступления отказа) время, меньшее t, то, следовательно, за время длительностью t наступит отказ.

Таким образом, функция распределения F(t) = P(T < t) определяет вероятность отказа за время длительностью t. Следовательно, вероятность безотказной работы за это же время длительностью t, т.е. вероятность противоположного события Т > t, равна

![]() . (12.4)

. (12.4)

Функцией

надежности R(t)

называют функцию, определяющую вероятность

безотказной работы элемента за время

длительностью t:

![]() .

.