- •Теория вероятностей и математическая статистика Основные понятия теории вероятностей Рекомендуемая литература

- •1.1. Предмет теории вероятностей

- •1.2. Области применения теории вероятностей

- •1.3. Краткая историческая справка

- •1.4. Испытания и события. Виды событий

- •1.5. Алгебра событий

- •1.6. Классическое определение вероятности

- •1.7. Основные формулы комбинаторики

- •Лекция №2. Основные понятия и определения

- •2.1. Относительная частота. Устойчивость относительной частоты

- •2.2. Ограниченность классического определения вероятности. Статистическая вероятность

- •2.3. Геометрические вероятности

- •2.4. Теорема сложения вероятностей

- •2.5. Полная группа событий

- •2.6. Противоположные события

- •2.7. Принцип практической невозможности маловероятных событий

- •2.8. Произведение событий. Условная вероятность

- •2.9. Теорема умножения вероятностей

- •2.10. Независимые события. Теорема умножения для независимых событий

- •2.10. Вероятность появления хотя бы одного события

- •Лекция №3 следствия теорем сложения и умножения

- •3.1. Теорема сложения вероятностей совместных событий

- •3.2. Формула полной вероятности

- •3.3. Вероятность гипотез. Формулы Бейеса

- •4. Повторение испытаний

- •4.1. Формула Бернулли

- •4.2. Предельные теоремы в схеме Бернулли

- •4.3. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа

- •4.3. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в независимых испытаниях

- •5. Случайные величины

- •5.1. Понятие случайной величины. Закон распределения случайной величины

- •5.2. Закон распределения дискретной случайной величины. Многоугольник распределения

- •5.3. Биномиальное распределение

- •5.4. Распределение Пуассона

- •5.5. Геометрическое распределение

- •5.6. Гипергеометрическое распределение

- •6. Математическое ожидание дискретной случайной величины

- •6.1. Числовые характеристики дискретных случайных величин

- •6.2. Математическое ожидание дискретной случайной величины

- •6.3. Вероятностный смысл математического ожидания

- •6.4. Свойства математического ожидания

- •6.5. Математическое ожидание числа появлений события в независимых испытаниях

- •7. Дисперсия дискретной случайной величины

- •7.1. Целесообразность введения числовой характеристики рассеяния случайной величины

- •7.2. Отклонение случайной величины от ее математического ожидания

- •7.3. Дисперсия дискретной случайной величины

- •7.4. Формула для вычисления дисперсии

- •7.5. Свойства дисперсии

- •7.6. Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях

- •7.7. Среднее квадратическое отклонение

- •7.8. Среднее квадратическое отклонение суммы взаимно независимых случайных величин

- •7.9. Одинаково распределенные взаимно независимые случайные величины

- •7.10. Начальные и центральные теоретические моменты

- •8. Закон больших чисел

- •8.1. Предварительные замечания

- •8.2. Неравенство Чебышева

- •8.3. Теорема Чебышева

- •8.4. Сущность теоремы Чебышева

- •8.5. Значение теоремы Чебышева для практики

- •8.6. Теорема Бернулли

- •Функция распределения вероятностей случайной величины

- •9.1. Определение функции распределения

- •9.2. Свойства функции распределения

- •9.3. График функции распределения

- •10. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины

- •10.1. Определение плотности распределения

- •10.2. Вероятность попадания непрерывной случайной величины в заданный интервал

- •10.3. Закон равномерного распределения вероятностей

- •11. Нормальное распределение

- •11.1. Числовые характеристики непрерывных случайных величин

- •11.2. Нормальное распределение

- •11.3. Нормальная кривая

- •11.4. Влияние параметров нормального распределения на форму нормальной кривой

- •11.5. Вероятность попадания в заданный интервал нормальной случайной величины

- •11.6. Вычисление вероятности заданного отклонения

- •11.7. Правило трех сигм

- •11.8. Понятие о теореме Ляпунова. Формулировка центральной предельной теоремы

- •11.9. Оценка отклонения теоретического распределения от нормального. Асимметрия и эксцесс

- •11.10. Функция одного случайного аргумента и ее распределение

- •11.11. Математическое ожидание функции одного случайного аргумента

- •11.12. Функция двух случайных аргументов. Распределение суммы независимых слагаемых. Устойчивость нормального распределения

- •11.13. Распределение «хи квадрат»

- •11.14. Распределение Стьюдента

- •11.15. Распределение f Фишера – Снедекора

- •12. Показательное распределение

- •12.1. Определение показательного распределения

- •12.2. Вероятность попадания в заданный интервал показательно распределенной случайной величины

- •§ 3. Числовые характеристики показательного распределения

- •12.4. Функция надежности

- •12.5. Показательный закон надежности

- •12.6. Характеристическое свойство показательного закона надежности

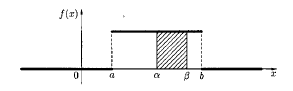

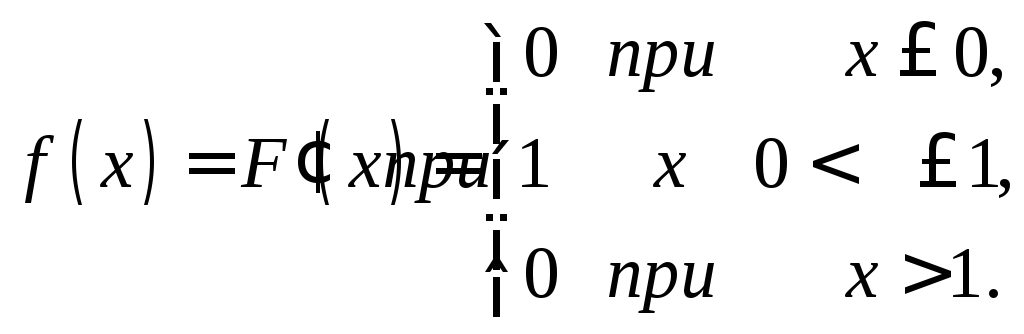

10.3. Закон равномерного распределения вероятностей

При решении задач, которые выдвигает практика, приходится сталкиваться с различными распределениями непрерывных случайных величин. Плотности распределений непрерывных случайных величин называют также законами распределений. Часто встречаются, например, законы равномерного, нормального и показательного распределений. Рассматрим закон равномерного распределения вероятностей.

Определение. Распределение вероятностей называют равномерным, если на интервале, которому принадлежат все возможные значения случайной величины, плотность распределения сохраняет постоянное значение.

Пример. Шкала измерительного прибора проградуирована в некоторых единицах. Ошибку при округлении отсчета до ближайшего целого деления можно рассматривать как случайную величину X, которая может принимать с постоянной плотностью вероятности любое значение между двумя соседними целыми делениями. Таким образом, X имеет равномерное распределение.

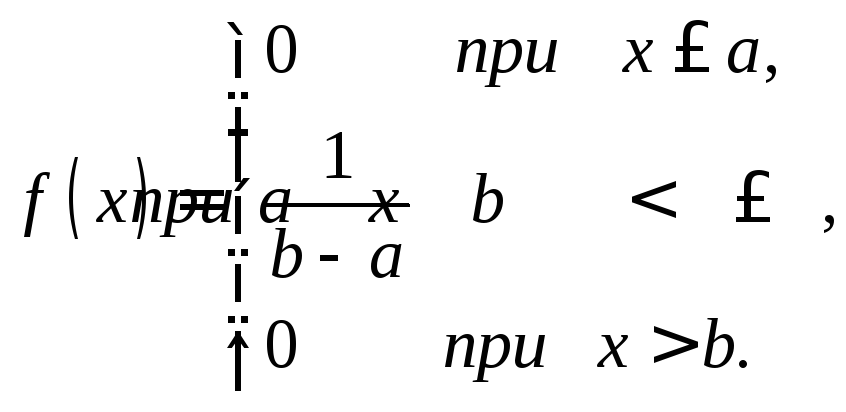

Найдем плотность равномерного распределения f(х), считая, что все возможные значения случайной величины заключены в интервале (а, b), на котором функция f(х) сохраняет постоянные значения. По условию, X не принимает значений вне интервала (а, b), поэтому f(х) = 0 при х < а и х > b.

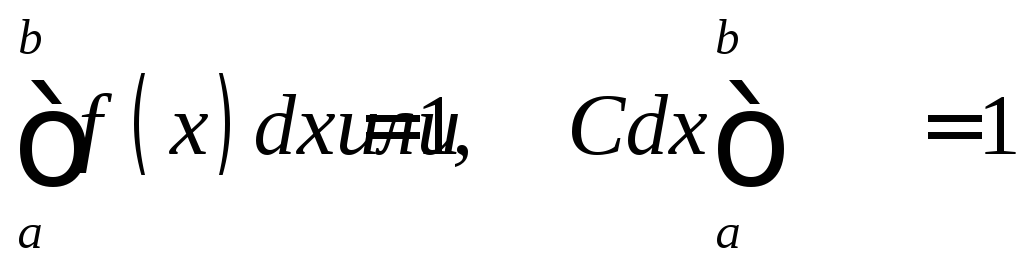

Найдем постоянную С. Так как все возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (а, b), то должно выполняться соотношение

.

.

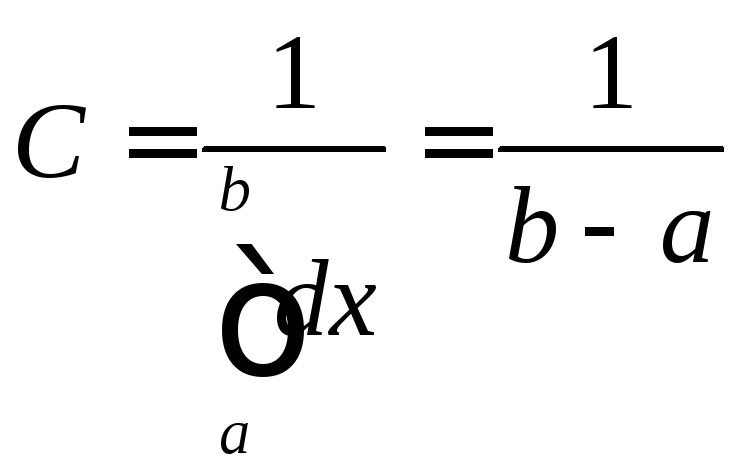

Отсюда

.

.

Итак, искомая плотность вероятности равномерного распределения

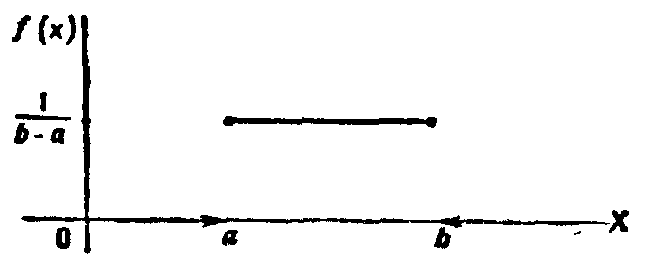

График плотности равномерного распределения изображен на рис. 10.4, а график функции распределения – на рис. 10.3.

Рис. 10.4

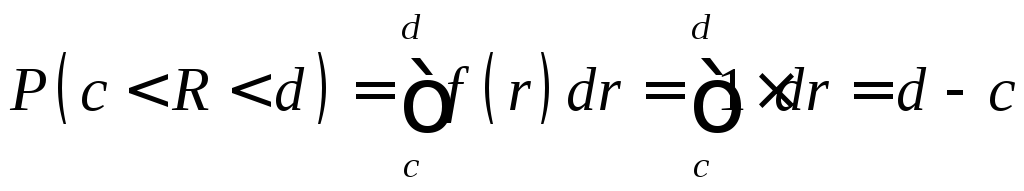

Замечание. Обозначим через R непрерывную случайную величину, распределенную равномено в интервале (0, 1), а через r – ее возможные значения. Beроятность попадания величины R (в результате испытания) в интервал (с, d), принадлежащий интервалу (0, 1), равна его длине:

Р(с < R < d) = d – c.

Действительно, плотность рассматриваемого равномерного распределения

f(r) = 1/(1 – 0) =1.

Следовательно, вероятность попадания случайной величины R в интервал (с, d)

.

.

Далее случайная величина R используется неоднократно.

К случайным величинам, имеющим равномерное распределение, относятся: время ожидания пассажиром транспорта, курсирующего с определенным интервалом: ошибка округления числа до целого (она равномерно распределена на отрезке [-0,5; 0,5]). И вообще случайные величины, о которых известно, что все ее значения лежат внутри некоторого интервала и все они имеют одинаковую вероятность (плотность).

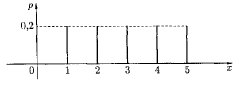

Дискретная

с.в.Х

имеет равномерное распределение, если

она принимает целочисленные значения

1, 2, 3, …, n

с вероятностью pm

= P{X

= m}

= 1/n,

где m

= 1, 2, 3, …, n.

В этом случае

![]() .

Так приn

= 5, многоугольник распределения имеет

вид, представленный на рис. 10.5, M[X]

= 3.

.

Так приn

= 5, многоугольник распределения имеет

вид, представленный на рис. 10.5, M[X]

= 3.

Рис. 10.5

11. Нормальное распределение

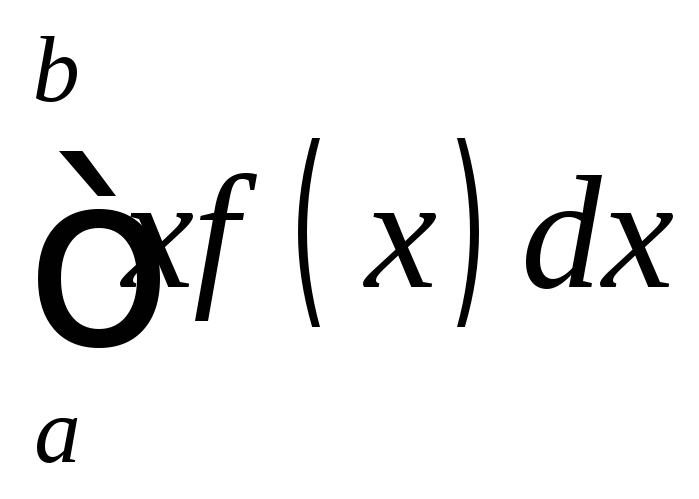

11.1. Числовые характеристики непрерывных случайных величин

Распространим определения числовых характеристик дискретных величин на величины непрерывные. Пусть непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения f(х). Допустим, что все возможные значения X принадлежат отрезку [а, b]. Разобьем этот отрезок на n частичных отрезков длиной x1, x2, ..., xn и выберем в каждом из них произвольную точку хi (i = 1, 2, ..., n). Необходимо определить математическое ожидание непрерывной величины по аналогии с дискретной; составим сумму произведений возможных значений хi на вероятности попадания их в интервал хi (напомним, что произведение f(х)x приближенно равно вероятности попадания X в интервал x):

![]() .

.

Перейдя

к пределу при стремлении к нулю длины

наибольшего из частичных отрезков,

получим определенный интеграл

.

.

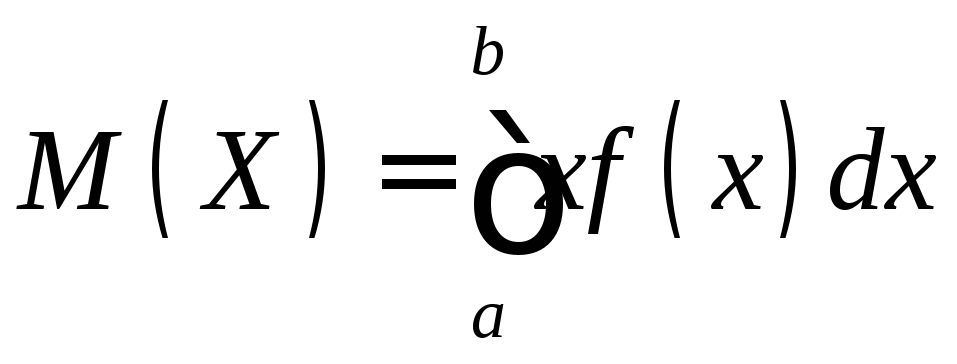

Определение. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины X, возможные значения которой принадлежат отрезку [а, b], называют определенный интеграл

. (11.1)

. (11.1)

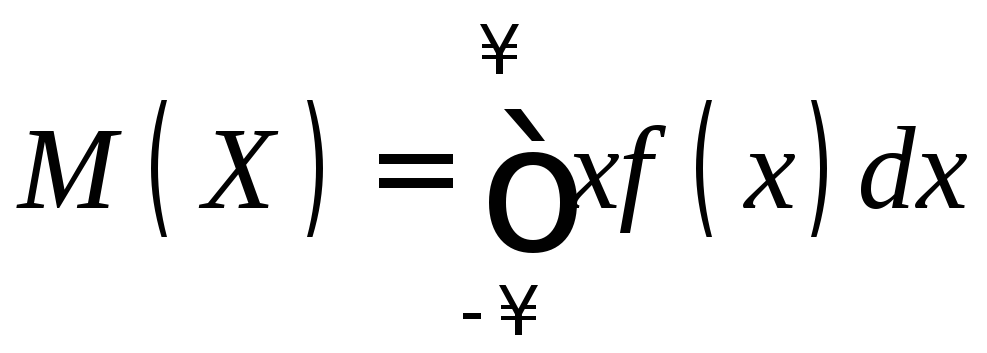

Если возможные значения принадлежат всей оси Ох, то

.

.

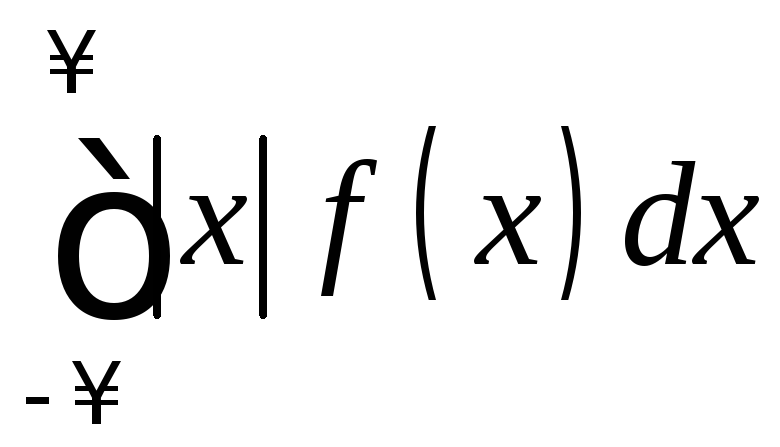

Предполагается,

что несобственный интеграл сходится

абсолютно, т.е. существует интеграл

.

Если бы это требование не выполнялось,

то значение интеграла зависело бы от

скорости стремления (в отдельности)

нижнего предела к –,

а верхнего – к +.

.

Если бы это требование не выполнялось,

то значение интеграла зависело бы от

скорости стремления (в отдельности)

нижнего предела к –,

а верхнего – к +.

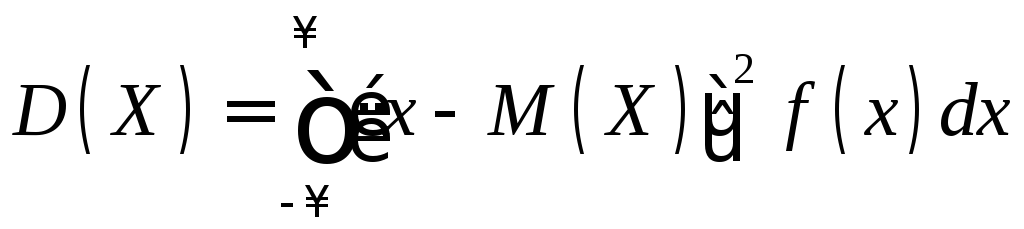

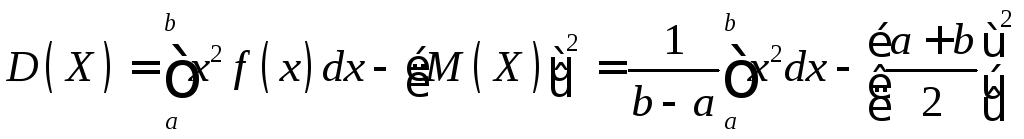

По аналогии с дисперсией дискретной величины определяется и дисперсия непрерывной величины.

Определение. Дисперсией непрерывной случайной величины называют математическое ожидание квадрата ее отклонения.

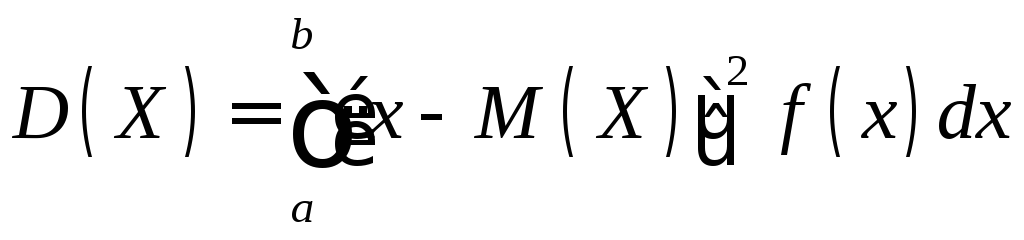

Если возможные значения X принадлежат отрезку [а, b], то

;

;

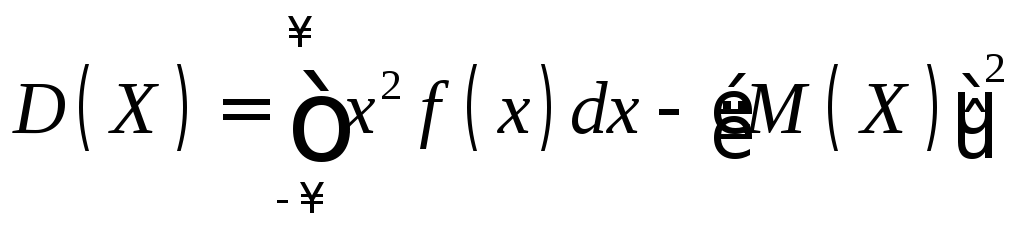

если возможные значения принадлежат всей оси х, то

.

.

Определение. Среднее кеадратическое отклонение непрерывной случайной величины определяется, как и для величины дискретной, равенством

![]() .

.

Замечание 1. Можно доказать, что свойства математического ожидания и дисперсии дискретных величин сохраняются и для непрерывных величин.

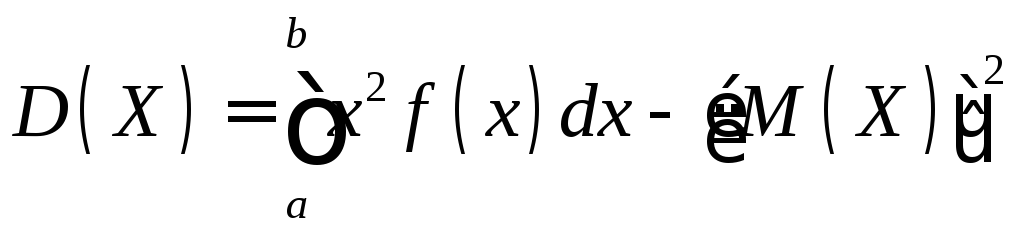

Замечание 2. Легко получить для вычисления дисперсии более удобные формулы:

, (11.2)

, (11.2)

.

.

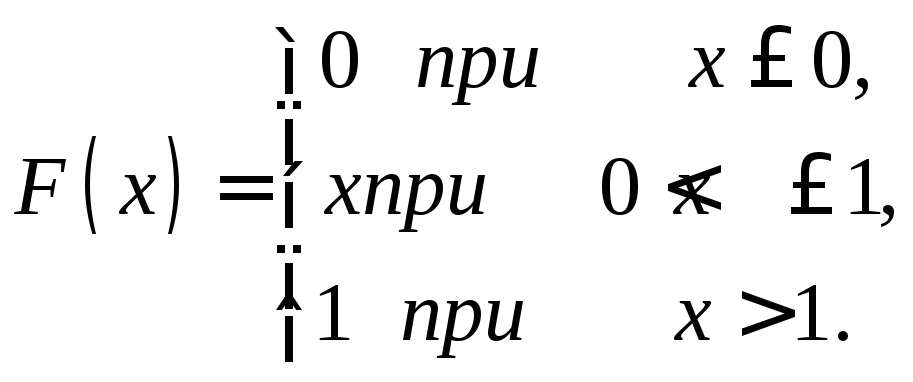

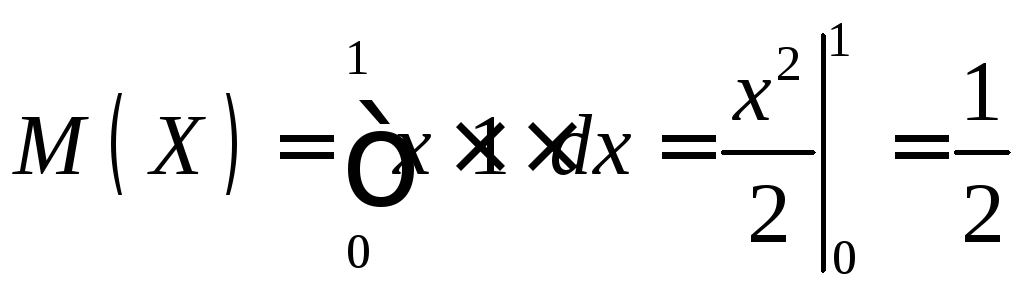

Пример 1. Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины X, заданной функцией распределения

Решение. Найдем плотность распределения:

Найдем математическое ожидание по формуле (11.1):

.

.

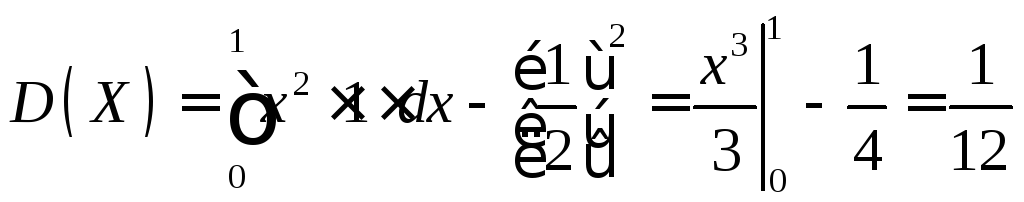

Найдем дисперсию по формуле (11.2):

.

.

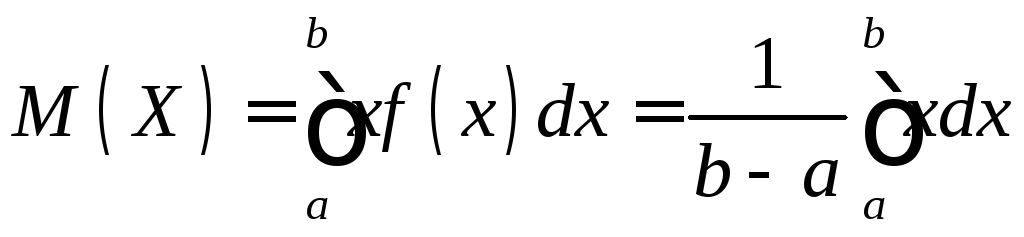

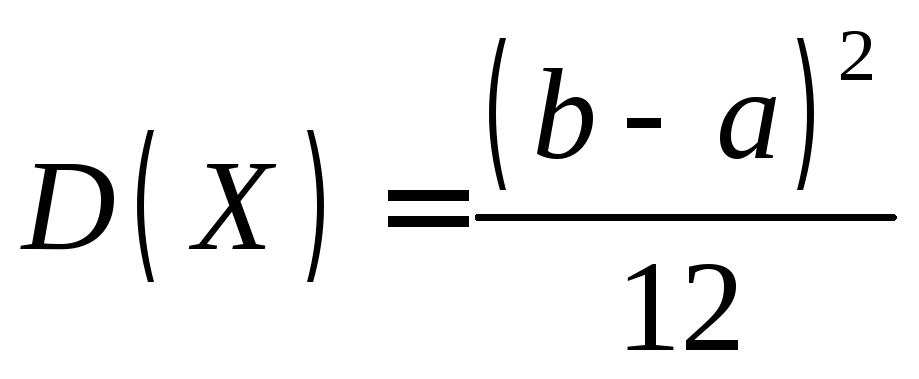

Пример 2. Найти математическое ожидание н дисперсию непрерывной случайной величины X, распределенной равномерно в интервале (а, b).

Решение. Найдем математическое ожидание X по формуле (11.1), учитывая, что плотность равномерного распределения f(x) = 1/(b – a)

.

.

Выполнив элементарные преобразования, получим

![]() .

.

Найдем дисперсию X по формуле (11.2):

.

.

Выполнив элементарные преобразования, получим

.

.

Замечание 3. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины R, распределенной равномерно в интервале (0, 1), т.е. если а = 0, b = 1, как следует из примера 2, соответственно равны M(R) =1/2, D(R) = 1/12. Этот же результат был получен в примере 1 по заданной функции распределения случайной величины R.

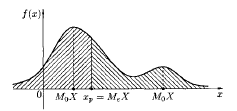

Определение. Модой д.с.в. Х называется ее значение, принимаемое с наибольшей вероятностью по сравнению с двумя соседними значениями, обозначается через М0Х. Для н.с.в. М0Х – точка максимума (локального) плотности f(x).

Если мода единственна, то распределение с.в. называют унимодальным, в противном случае – полимодальным (рис. 11.1).

Определение. Медианой МеХ н.с.в. Х называется такое ее значение хр, для которого

![]() , (11.3)

, (11.3)

то есть одинаково вероятно, окажется ли с.в. Х меньше хр или больше хр (рис. 11.1).

С помощью функции распределения F(x) равенство (11.3) можно записать в виде F(МеХ) = 1 – F(МеХ). Отсюда F(МеХ) = 1/2.

Для д.с.в. медиана обычно не определяется.

Рис. 11.1

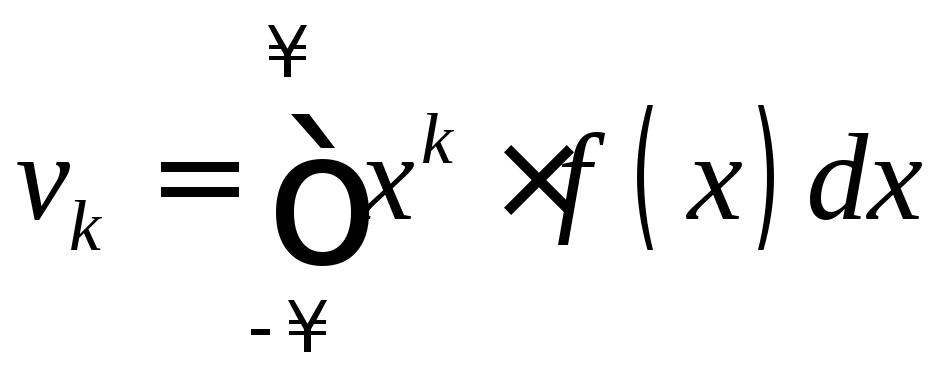

Математическое ожидание и дисперсия являются частными случаями следующих более общих понятий – моментов с.в.

Определение. Начальным моментом порядка k с.в. Х называется м.о. k-й степени этой величины, обозначается через vk.

Таким образом, по определению vk = M[Xk]. Для д.с.в. начальный момент выражается суммой

![]() ,

,

а для н.с.в. – интегралом

.

.

В частности, v1 = M[X], то есть начальный момент первого порядка есть м.о.

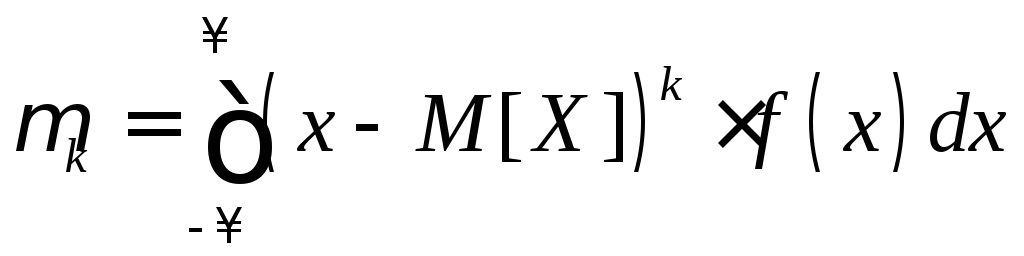

Определение. Центральным моментом порядка k с.в. Х называется м.о. величины (X – M[X])k, обозначается через k.

Таким образом, по определению k = М(X – M[X])k. В частности, 2 = D[X], то есть центральный момент второго порядка есть дисперсия, 1 = М(X – M[X]) = 0.

Для д.с.в. центральный момент равен

![]() ,

,

а для н.с.в.:

.

.

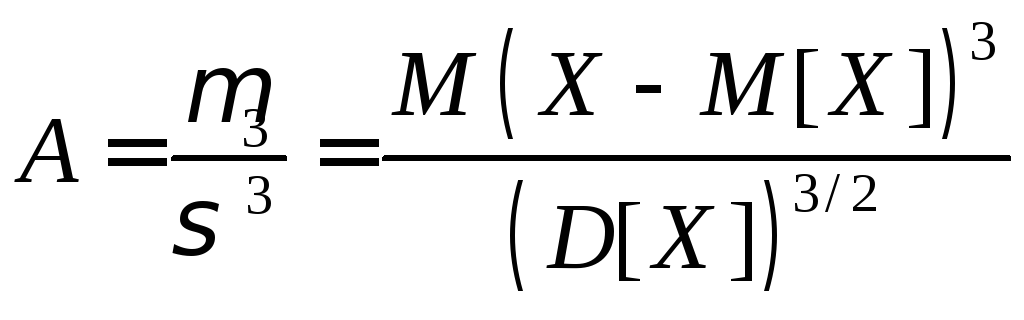

Среди моментов высших порядков для н.с.в. особое значение имеют центральные моменты 3-го и 4-го порядков, называемые соответственно коэффициентами асимметрии и эксцесса.

Определение. Коэффициентом асимметрии («скошенности») А с.в. Х называется величина

.

.

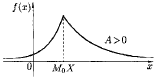

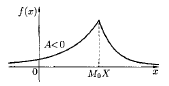

Если А > 0, то кривая распределения более полога справа от М0Х (рис. 11.2). Если А < 0, кривая распределения более полога слева от М0Х (рис. 11.3).

Рис. 11.2 Рис. 11.3

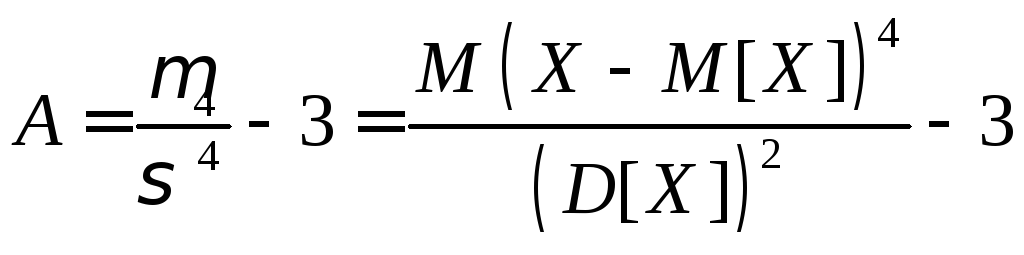

Определение. Коэффициентом эксцесса («островершинности») Е с.в. Х называется величина

.

.

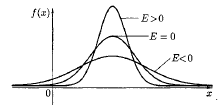

Величина Е характеризует островершинность или плосковершинность распределения. Для нормального закона распределения А = 0, Е = 0; остальные распределения сравниваются с нормальным: если E > 0 – более островершинные, а распределения «плосковершинные» имеют E < 0 (рис. 11.4).

Рис. 11.4

Кроме рассмотренных выше числовых характеристик с.в., в приложениях используются так называемые квантили.

Определение. Квантилью уровня р с.в.Х называется решение уравнения

![]() ,

,

где р – некоторое число, 0< p < 1.

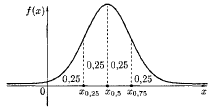

Квантили х0,25, х0,5, х0,75 имеют свои названия: нижняя квантиль, медиана (МеХ = х0,5), верхняя квантиль соответственно. Они делят числовую прямую на 4 части, вероятности попадания в которые равны 0,25 (рис. 11.5).

Рис. 11.5