- •Политехнический институт Сибирского федерального университета электрические и электронные аппараты

- •Введение

- •1. Основы теории электрических аппаратов

- •1.1.Электрические и электронные аппараты как средства управления режимами работы, защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем

- •1.1.1. Назначение и классификация электрических аппаратов

- •1.1.2. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.2. Физические явления в электрических аппаратах и основы теории электрических аппаратов

- •1.2.1. Электродинамические силы в электрических аппаратах

- •1.2.2. Методы расчета электродинамических усилий и направления их действия

- •1.2.3. Расчет электродинамических усилий

- •1.2.4. Электродинамические усилия при переменном токе

- •1.2.5. Электродинамическая стойкость аппаратов. Механический резонанс

- •1.2.6. Тепловые процессы в электрических аппаратах

- •1.2.7. Источники теплоты в электрических аппаратах

- •1.2.8. Способы распространения теплоты в электрических аппаратах

- •1.2.9. Задачи теплового расчета

- •1.2.10. Режимы работы электрических аппаратов

- •1.2.11. Нагрев электрических аппаратов при различных режимах работы

- •1.2.12. Нагрев электрических аппаратов при коротком замыкании. Термическая стойкость аппарата

- •1.2.13. Контактные явления и классификация электрических контактов

- •1.2.14. Контактная поверхность и контактное сопротивление

- •1.2.15. Математическая модель электрических контактов

- •1.2.16. Влияние переходного сопротивления контактов на нагрев проводников. Сваривание электрических контактов

- •1.2.17. Износ контактов

- •1.2.18. Материалы для контактных соединений

- •1.2.19. Коммутация электрической цепи

- •1.2.20. Включение электрической цепи

- •1.2.21. Отключение электрической цепи контактными аппаратами

- •1.2.22. Электрическая дуга

- •1.2.23. Статическая вольтамперная характеристика электрической дуги постоянного тока

- •1.2.24. Динамическая вольтамперная характеристика электрической дуги постоянного тока

- •1.2.25. Условия гашения дуги постоянного тока

- •1.2.26. Условия гашения электрической дуги переменного тока

- •1.2.27. Электрическая дуга в магнитном поле

- •1.2.28. Способы воздействия на электрическую дугу в коммутационных аппаратах

- •1.3. Электромагниты

- •1.3.1. Электромагниты и их магнитные цепи

- •1.3.2.Методы расчета электромагнитов

- •1.3.3. Тяговые силы в электромагнитах

- •1.3.4. Согласование тяговой характеристики электромагнита с механической нагрузкой. Коэффициент запаса

- •1.3.5. Сила тяги электромагнита переменного тока

- •1.3.6. Сравнение статических тяговых характеристик электромагнитов постоянного и переменного тока

- •1.3.7. Устранение вибрации якоря электромагнита переменного тока

- •1.3.8. Время срабатывания и отключения электромагнита и способы изменения его быстродействия

- •2. Электромеханические аппараты управления, автоматики, распределения электрической энергии и релейной защиты.

- •2.1.Электромеханические реле

- •2.1.1. Реле управления

- •2.1.2. Электромагнитные реле тока и напряжения

- •2.1.3. Реле времени

- •2.1.4. Поляризованные реле

- •2.1.5. Электромагнитные реле на герконах

- •2.1.6. Тепловые реле

- •2.1.7. Индукционные реле

- •2.2.Электромеханические датчики

- •2.2.1. Электромеханические датчики и требования, предъявляемые к ним

- •2.2.2. Пассивные датчики

- •2.2.3. Активные датчики

- •2.3. Электромеханические исполнительные устройства

- •2.3.1. Электромеханические исполнительные устройства и их характеристики

- •2.3.2. Конструкции исполнительных устройств

- •2.4. Плавкие предохранители

- •2.4.1. Принцип действия и устройство предохранителей

- •2.4.2. Основные параметры предохранителей

- •2.4.3. Время срабатывания и ампер-секундная характеристика предохранителя

- •.2.4.4. Работа предохранителей при номинальном токе и токе короткого замыкания

- •2.4.5. Выбор предохранителей

- •2.5.Контакторы

- •2.5.1. Контакторы и их технические параметры

- •2.5.2. Устройство электромагнитных контакторов

- •2.5.3. Магнитные пускатели

- •2.5.4. Конструкции электромагнитных контакторов постоянного тока

- •2.5.5. Конструкции электромагнитных контакторов переменного тока

- •2.5.6. Жидкометаллические контакторы

- •2.5.7. Герметизированные контакторы

- •2.5.8. Синхронные контакторы

- •2.5.9. Гибридные контакторы

- •2.5.10. Расчет и выбор контакторов и пускателей

- •2.6. Автоматические воздушные выключатели низкого напряжения

- •2.6.1. Общие сведения

- •2.6.2. Принцип действия и основные узлы автоматических выключателей

- •2.6.3. Специальные типы автоматических выключателей

- •2.6.4. Выбор автоматического выключателя

- •2.7. Низковольтные комплектные устройства

- •2.7.1. Общие сведения о низковольтных комплектных устройствах

- •2.7.2. Режимы работы низковольтных комплектных устройств

- •2.7.3. Выбор габаритных размеров низковольтных комплектных устройств и особенности их монтажа

- •3. Аппараты высокого напряжения

- •3.1. Коммутационные аппараты высокого напряжения

- •3.1.1. Классификация аппаратов высокого напряжения и требования, предъявляемые к ним

- •3.1.2. Воздушные выключатели

- •3.1.3. Элегазовые выключатели

- •3.1.4. Масляные выключатели

- •3.1.5. Электромагнитные выключатели высокого напряжения

- •3.1.6. Вакуумные выключатели

- •3.1.7. Разъединители, отделители, короткозамыкатели

- •3.2.Измерительные трансформаторы высокого напряжения

- •3.2.1.Измерительные трансформаторы тока высокого напряжения

- •3.2.2. Трансформаторы напряжения

- •3.2.3. Защитные и токоограничивающие аппараты

- •3.3. Комплектные распределительные устройства высокого напряжения

- •3.3.1. Распределительные устройства закрытого и открытого типов

- •3.3.2. Комплектные распределительные устройства внутренней установки

- •3.3.3. Комплектные распределительные устройства наружной установки

- •3.3.4. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией

- •4 Электронные и микропроцессорные аппараты

- •4.1 Общие сведения об электронных ключах и бездуговой коммутации

- •4.1.1 Электронные ключи

- •4.1.2 Статические и динамические режимы работы ключей

- •4.1.3 Область безопасной работы и защита ключей

- •4.2 Основные виды силовых электронных ключей

- •4.2.1 Силовые диоды

- •4.2.2 Защита силовых диодов

- •4.2.3 Основные типы силовых диодов

- •4.2.4 Силовые транзисторы

- •4.2.5 Тиристоры

- •4.2.6 Тиристор в цепи постоянного тока

- •4.2.7 Тиристор в цепи переменного тока

- •4.2.7 Запираемые тиристоры

- •4.2.8 Защита тиристоров

- •4.3 Модули силовых электронных ключей

- •4.3.1 Последовательное и параллельное соединение ключевых элементов

- •4.3.2 Типовые схемы модулей ключей

- •4.3.3 Igbt-модули

- •4.3.4 «Интеллектуальные» силовые интегральные схемы

- •4.3.5 Теплоотвод в силовых электронных приборах

- •4.3.6 Охлаждение силовых электронных ключей

- •4.4 Системы управления силовых электронных аппаратов

- •4.4.1 Общие сведения о системах управления

- •4.4.2 Основные принципы управления импульсными системами

- •4.4.3 Интегральные микросхемы в системах управления

- •4.4.4 Базовые цифровые имс

- •4.4.5 Базовые аналоговые имс

- •4.4.6 Компараторы напряжения

- •4.4.7 Усилители сигналов

- •4.4.8 Генераторы импульсов

- •4.5 Микропроцессоры в электрических аппаратах

- •4.5.1 Определения и особенности микропроцессора, микропроцессорной системы и микроконтроллера

- •4.5.2 Структура типичной микроЭвм

- •4.5.3 Классификация и структура микроконтроллеров

- •4.5.4 Основные особенности микроконтроллеров серии pic. Состав и назначение семейств pic-контроллеров

- •4.5.5 Микроконтроллеры семейств pic16cxxx и pic17cxxx

- •4.5.6 Особенности архитектуры микроконтроллеров семейства pic16cxxx

- •5 Статические коммутационные аппараты и регуляторы

- •5.1 Статические коммутационные аппараты и регуляторы постоянного тока

- •5.1.1 Тиристорные контакторы постоянного тока

- •5.1.2 Регуляторы-стабилизаторы постоянного тока

- •5.1.3 Параметрические стабилизаторы

- •5.1.4 Стабилизаторы непрерывного действия

- •5.1.5 Импульсные регуляторы

- •5.2 Статические коммутационные аппараты и регуляторы переменного тока

- •5.2.1 Тиристорные контакторы переменного тока

- •5.2.2 Регуляторы-стабилизаторы переменного тока

- •Заключение

- •Глоссарий Классификация электрических аппаратов

- •Токоведущие и контактные детали электрических аппаратов

- •Гашение электрической дуги

- •Электрические аппараты ручного управления

- •Электрические аппараты дистанционного управления Магнитная система электрических аппаратов постоянного и переменного тока

- •Устройство и принцип действия электромагнитов

- •Электромагнитные муфты и тормозные устройства

- •Электромагнитные реле, пускатели и контакторы

- •Электрические аппараты защиты

- •Предохранители и тепловые реле

- •Характеристики:

- •Автоматические выключатели и токовые реле

- •Бесконтактные электрические аппараты и датчики Датчики

- •Основная и дополнительная литература Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Оглавление

1.3.6. Сравнение статических тяговых характеристик электромагнитов постоянного и переменного тока

Если площади

полюсов одинаковы, и одинаковы

максимальные значения индукции в

рабочем зазоре, то максимальное значение

силы в электромагните переменного тока

(1.3.8) равно силе, развиваемой электромагнитом

постоянного тока (1.3.5) то есть

![]() .

Так как по формуле (1.3.11) имеем:

.

Так как по формуле (1.3.11) имеем:

![]() ,

,

то при той же затрате стали электромагнит постоянного тока развивает в 2 раза большее усилие, чем электромагнит переменного тока.

1.3.7. Устранение вибрации якоря электромагнита переменного тока

В

Рис. 1.3.4. Полюс с короткозамкнутым

витком

![]() становится >

становится >![]() (силы электромагнита). (

(силы электромагнита). (![]() )

и якорь отрывается от сердечника, когда

)

и якорь отрывается от сердечника, когда![]() – притягивается, то есть якорь будет

вибрировать.

– притягивается, то есть якорь будет

вибрировать.

Для устранения

вибрации на большую часть полюса

устанавливают короткозамкнутый виток

(рис. 1.3.4). Благодаря наличию короткозамкнутого

витка поток

![]() отстает по фазе относительно

отстает по фазе относительно![]() на угол

на угол![]() .

Каждый из потоков под своей частью

полюса создает свою силу

.

Каждый из потоков под своей частью

полюса создает свою силу![]() и

и![]() :

:

![]()

![]() ; (1.3.13)

; (1.3.13)

![]() . (1.3.14)

. (1.3.14)

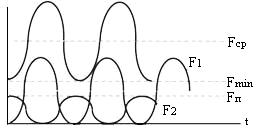

Результирующая сила, действующая на якорь равна сумме сил F1 и .F2:

![]() . (1.3.15)

. (1.3.15)

Амплитуду переменной

составляющей

![]() определим из векторной диаграммы (рис.

1.3.5):

определим из векторной диаграммы (рис.

1.3.5):

Рис. 1.3.5. Векторная диаграмма

тяговых усилий

![]()

![]()

![]() )

получим:

)

получим:

![]() . (1.3.16)

. (1.3.16)

Электромагниты

проектируются так, чтобы магнитная

сила

![]() ,

развиваемая электромагнитом (рис.

1.3.6) соответствовала выражению:

,

развиваемая электромагнитом (рис.

1.3.6) соответствовала выражению:

(![]() 1.3.17)

1.3.17)

Чем меньше

![]() ,

тем меньше пульсации

,

тем меньше пульсации![]() .

Из уравнения

.

Из уравнения![]() при

при![]() и

и![]() .

Однако эти условия выполнить невозможно:

.

Однако эти условия выполнить невозможно:

Рис. 1.3.6. Изменение тяговых усилий

![]() . (1.3.18)

. (1.3.18)

где

![]() – круговая частота питающего напряжения;

– круговая частота питающего напряжения;![]() – омическое

сопротивление короткозамкнутого витка;

– омическое

сопротивление короткозамкнутого витка;

![]() – магнитное сопротивление воздушного

зазора под частью полюса, охваченного

короткозамкнутым витком. Чем больше

зазор

– магнитное сопротивление воздушного

зазора под частью полюса, охваченного

короткозамкнутым витком. Чем больше

зазор![]() ,

тем больше магнитное сопротивление

части воздушного зазора

,

тем больше магнитное сопротивление

части воздушного зазора![]()

![]() и меньше угол

и меньше угол![]() ,

а если

,

а если![]() ,

то угол

,

то угол![]() и сдвига фаз между магнитными потоками

и сдвига фаз между магнитными потоками![]() и

и![]() не будет, поэтому полюса шлифуют.

не будет, поэтому полюса шлифуют.

Выбор параметров производят из соотношений:

![]()

где

![]() м.

В 3х фазных электромагните

м.

В 3х фазных электромагните![]() ,

но в каждой катушке сила, изменяясь

проходит через 0 и возникает перекатывание

якоря, вибрация.

,

но в каждой катушке сила, изменяясь

проходит через 0 и возникает перекатывание

якоря, вибрация.

1.3.8. Время срабатывания и отключения электромагнита и способы изменения его быстродействия

Время срабатывания электромагнита:

![]() , (1.3.19)

, (1.3.19)

где

![]() – время

трогания, измеряемое от момента подачи

– время

трогания, измеряемое от момента подачи

![]() до начала движения якоря;

до начала движения якоря;![]() –

время движения подвижной системы

электромагнита.

–

время движения подвижной системы

электромагнита.

При

![]()

![]() т.к.

т.к.![]() ,

тогда уравнение баланса напряжений на

катушке электромагнита:

,

тогда уравнение баланса напряжений на

катушке электромагнита:

(![]() 1.3.20)

1.3.20)

Решая уравнение (1.3.20), получим:

(1.3.21)

Основную часть

времени

![]() составляет

составляет![]() .

.

Основные способы

изменения быстродействия

![]() .

.

1-й способ:

![]() .

.

Обе кривые в начале координат имеют общую касательную (рис. 1.3.7), так как

Рис. 1.3.7. Переходные процессы![]()

не зависит от

![]() и тогда

и тогда

![]() .

.

Однако при

уменьшении величины сопротивления

![]() ,

увеличивается установившееся значение

тока

,

увеличивается установившееся значение

тока![]() ,

а величина натурального логарифма:

,

а величина натурального логарифма:

,

,

при

этом уменьшается быстрее, чем растет

![]() .

.

Чем меньше активное сопротивление цепи, тем быстрее будут срабатывать электромагниты при этом способе управления.

2-й способ:

![]() .

.

При

![]() – обмотка

может сгореть.

– обмотка

может сгореть.

3-й способ:

Чтобы не сгорела

обмотка при увеличении напряжения

![]() можно включать добавочные сопротивления

можно включать добавочные сопротивления![]() ,

так чтобы величина установившегося

тока (рис. 1.3.8) была постоянной

,

так чтобы величина установившегося

тока (рис. 1.3.8) была постоянной![]() ,

тогда

,

тогда ,

а

,

а![]() и

и![]() .

.

Рис.1.3.8.Переходные процессы.

При данном способе управления обмоткой электромагнита получаем

![]() .

.

4-й способ:

Увеличить натяжение противодействующей пружины:

![]() .

.

5-й способ:

Магнитопровод

(весь) охватывает короткозамкнутая

обмотка (или гильза). В ней наводится

![]() ,

протекает ток

,

протекает ток![]() и создается магнитный поток

и создается магнитный поток![]() ,

который препятствует нарастанию

основного потока и время трогания

увеличивается.

,

который препятствует нарастанию

основного потока и время трогания

увеличивается.

Время отключения

электромагнита составляет

![]() ,

где

,

где![]() -

время спадания магнитного потока до

величины потока отпускания.

-

время спадания магнитного потока до

величины потока отпускания.

Практически все рассмотренные способы изменения быстродействия могут быть применены и при отключении электромагнита.

При отключении

без короткозамкнутой обмотки на

магнитопроводе обычно

![]() ,

с короткозамкнутой обмоткой магнитная

постоянная спадания потока

,

с короткозамкнутой обмоткой магнитная

постоянная спадания потока![]() может достигать большой величины, так

как величина зазора

может достигать большой величины, так

как величина зазора![]() в первоначальном включенном состоянии

очень мала, магнитная проводимость

в первоначальном включенном состоянии

очень мала, магнитная проводимость![]() – велика, индуктивность

– велика, индуктивность![]() – велика и

– велика и![]() может обеспечиваться

до 10 с.

Другими словами спадание магнитного

потока определяется процессом затухания

тока катушки электромагнита. При

спадании магнитного потока в

короткозамкнутой обмотке наводится

ЭДС и возникает ток, направленный так,

что поток, создаваемый короткозамкнутой

обмоткой, препятствует уменьшению

общего магнитного потока в системе.

Замедленное спадание потока создает

выдержку времени при отпускании.

может обеспечиваться

до 10 с.

Другими словами спадание магнитного

потока определяется процессом затухания

тока катушки электромагнита. При

спадании магнитного потока в

короткозамкнутой обмотке наводится

ЭДС и возникает ток, направленный так,

что поток, создаваемый короткозамкнутой

обмоткой, препятствует уменьшению

общего магнитного потока в системе.

Замедленное спадание потока создает

выдержку времени при отпускании.

При

![]() остаточный поток может создать силу

больше противодействующего усилия

остаточный поток может создать силу

больше противодействующего усилия![]() и произойдет залипание якоря. Для его

устранения в зазоре ставится немагнитная

прокладка, снижающая величину остаточного

потока.

и произойдет залипание якоря. Для его

устранения в зазоре ставится немагнитная

прокладка, снижающая величину остаточного

потока.