- •V. E. Semenov

- •2 Имеется в виду те, кто не довольствуется уровнем своего дохода и экономическим положением в целом.

- •3 Имеются в виду лица, которые довольствуются своим экономическим положением.

- •1. Абульханова к. А. О путях построения психологии личности//Психол. Журн. 1983. Т. 4. N 1. С. 11 - 29.

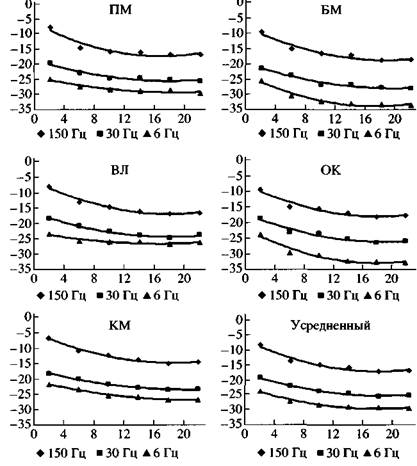

- •3 С. Таким образом, критическое время суммации модулированного сигнала определяется не его абсолютной длительностью, а числом периодов модуляции.

- •1. Критическое время суммации в задаче обнаружения амплитудной модуляции широкополосного шума определяется числом периодов модуляции, которое составляет порядка 18 - 20 при любой частоте модуляции.

- •2. Березин с. В., Лисецкий к. С., Серебрякова м. Е. Подростковый наркотизм: семейные предпосылки. Самара: Изд-во "Самарский университет", 2001.

- •6 Коэффициент избирательности (ки) представляет собой величину корреляции значений по пункту с общим показателем по шкале за минусом значений по данному пункту.

- •1. Индекс отношения критерия согласия к числу степеней свободы: χ2/df (Joreskog & Sorbom);

- •1. Шкалы изучаемого опросника должны положительно коррелировать со шкалами других тестов, направленных на измерение тех же личностных качеств;

- •2. Шкалы изучаемого опросника не должны коррелировать со шкалами методик, предназначенных для исследования качественно иных психологических конструктов;

- •1. Шкала "Гнев" bpaq должна в наибольшей степени коррелировать со шкалой "Гнев" Новако и в наименьшей степени со шкалой "Аутизм" Кука-Медли;

- •2. Шкала "Физическая агрессия" bpaq должна в наибольшей степени коррелировать со шкалой "Агрессия" Кука-Медли и в наименьшей степени со шкалой "Аутизм";

- •3. Шкала "Враждебность" bpaq должна в наибольшей степени коррелировать со шкалой "Настороженность" Кука-Медли и в наименьшей степени со шкалой "Аутизм";

- •4. Показатель по шкале "Физическая агрессия" bpaq должен быть значимо выше в группе агрессивно-насильственных преступников по сравнению с группой студентов и молодых специалистов.

- •1. Ениколопов с. Н. Опросник Басса-Дарки // Практикум по психодиагностике. Психодиагностика мотивации и саморегуляции. М.: мгу, 1990. С. 6 - 11.

1. Абульханова к. А. О путях построения психологии личности//Психол. Журн. 1983. Т. 4. N 1. С. 11 - 29.

2. Емельянова Т. П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2006.

3. Журавлева Н. А. Динамика ценностных ориентации личности в российском обществе. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2006.

4. Журавлев А. Л., Рубахин В. Ф., Шорин В. Т. Индивидуальный стиль руководства производственным коллективом. М.: Изд-во ИУНХ, 1976.

5. Журавлев А. Л., Купрейченко А. Б. Об актуальности исследований в области экономической психологии в России // Проблемы экономической психологии. Т. 2. / Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2005. С. 3 - 16.

6. Позняков В. П. Психологические отношения субъектов экономической деятельности. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2000.

7. Хащенко В. А., Баранова А. В. Взаимосвязь оценки качества жизни и экономико-психологического статуса личности // Проблемы экономической психологии. Т. 1. / Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. Б. Купрейченко. М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2004. С. 501 - 527.

8. Хащенко В. А. Экономическая идентичность личности: психологические детерминанты формирования // Психол. журн. 2004. Т. 25. N 5. С. 32 - 49.

9. Хащенко В. А. Модель субъективного экономического благополучия (сообщение 1) // Психол. журн. 2005. Т. 26. N 3. С. 38 - 50.

10. Хащенко В. А. Экономико-психологическая модель субъективного экономического благополучия (сообщение 2) // Психол. журн. 2005. Т. 26. N 4. С. 5 - 19.

стр. 68

![]()

11. Abbey A., Andrews F. M. Modeling the psychological determinants of life quality // Social Indicators research. 1985. V. 16. N 1. P. 1 - 34.

12. Andrews F. M., Robinson J. P. Measures of subjective well-being // Measures of Social Psychological Attitudes / Eds. J. P. Robinson, P. Shaver, L. Wrightsman. San Diego, CA: Academic Press, 1991.

13. Diener E. Subjective well-being // Psychological Bulletin. 1984. V. 95. N 3. P. 542 - 575.

14. Diener E., Suh E., Oishi S. Recent findings on subjective well-being //Journ. of Clinical Psychology. 1997.

15. Diener E., Biswas-Diener R. New directions in subjective well-being research: the cutting edge. Mimeo univ. of Illinois, 2000.

16. Richins M. L., Dawson S. A. Consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation // Journ. of consumer research. 1992. V. 19. N 3. P. 303 - 314.

17. McKennell A. C. Cognition and affect in perception of well-being // Social Indicators research. 1978. V. 5. N 4. P. 389- 426.

SUBJECTIVE ECONOMIC WELL-BEING TYPOLOGY

V. A. HASHENKO

V. A. HASHENKO, PhD, senior research assistant, laboratory of social and economic psychology, Psychological Institute of RAS, Moscow

Theoretical principles for subjective economic well-being typology (SEWB) based on its structure-level conception are revealed. The main SEWB types are described. The results of the proposed typology empirical validation are stated. The effects of cognitive and affective component's influence on SEWB are revealed. The analysis of SEWB types and life satisfaction correlations are carried out. The hypothesis about the leading role of economic self-consciousness in person's subjective economic well-being forming is confirmed.

Key words: subjective economic well-being, economic and psychological personality typology, economic frustration, subjective life level, life satisfaction, economic self-consciousness.

стр. 69

КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Автор: Ю. В. КОВАЛЕВА, Е. А. СЕРГИЕНКО

КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ1

Ю. В. КОВАЛЕВА, кандидат психологических наук, научный сотрудник ИП РАН, Москва

Е. А. СЕРГИЕНКО, доктор психологических наук, заведующая лабораторией, там же

В качестве одной из основ саморегуляции рассматривается интегративная характеристика индивидуальности - контроль поведения как объединение когнитивного, эмоционального и волевого ресурса человека. На примере беременности экспериментально показано, что вынашивание без соматических осложнений связано с более высоким уровнем развития и степенью согласованности составляющих контроля поведения, а также с личностной зрелостью женщин и поддерживающим ранним семейным опытом. Получены и проанализированы индивидуальные характеристики младенцев, рожденных в группах женщин с благополучным и неблагополучным течением беременности. Более эффективная система регуляции поведения женщин с благополучной беременностью соотносится с высоким уровнем ментального и поведенческого развития, а также адаптивными типами темперамента их детей после рождения.

Ключевые слова:регуляция поведения, контроль поведения, субъект, интегративная характеристика индивидуальности, ранний детский опыт.

Изучение регуляторной функции психики остается актуальной задачей психологии в связи с высокой значимостью управления деятельностью, поведением и состоянием человека. Определение структуры и механизмов психической регуляции относится к фундаментальным проблемам психологии [18]. В настоящее время эта проблема представлена в работах, посвященных в основном регуляции и саморегуляции состояний и деятельности [11, 16, 26]. Эти исследования затрагивают определенную составляющую системы саморегуляции - когнитивную, представляющую информационный процесс взаимодействия человека и ситуации [16, 17, 20]; аффективную, рассматриваемую как целостный класс явлений, включающий и примитивные влечения, и сложные формы эмоциональной жизни, необходимые для адаптации и реализации жизненной программы индивида [4, 14, 23]; волевую, отражающую основные механизмы произвольной реализации активности [13, 35]. Подробнее обсуждение подходов приводится в наших более ранних работах (см. [15, 32]).

Мы считаем, что в основе изучения организации человеком собственного поведения могут лежать положения субъектно-деятельностного подхода. Как подчеркивал А. В. Брушлинский, саморегуляция человека основывается на его возможностях по организации своей активности в форме индивидуальной композиции психических ресурсов, избираемых в соответствии с жизненной ситуацией. Различная степень осуществления собственных планов связана с различной мерой активности, интегративности и самоопределения субъекта [6].

Опираясь на эти принципы, можно выделить такое субъектное качество, которое отражало бы взаимодействие различных возможностей по реализации активности субъекта. В соответствии с принципом единства и неразрывности когнитивных, эмоциональных и исполнительных компонентов психической организации мы относим к таким интегративным характеристикам контроль поведения как единую систему, включающую три субсистемы - когнитивный контроль, эмоциональную регуляцию и волевой контроль, образующие индивидуальный паттерн саморегуляции [32, 33].

На данном этапе изучения предлагаемого конструкта представляется возможным анализировать и операционализировать его компоненты, опираясь на ряд уже существующих современных подходов к проблеме саморегуляции, раскрывающих ту или иную ее сторону.

Так, когнитивный контроль представляет систему, осуществляющую исследование ситуации, программирование действий и контроль результата исполнения [16]. Эмоциональная регуляция как одна из подсистем контроля поведения отвечает за оценку интенсивности средовых воздействий, формирование и реализацию аффектив-

![]()

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант N 05 - 06 - 06469а).

стр. 70

![]()

ных стереотипов, способность к экспансии и коммуникации, а также овладение собственными переживаниями благодаря возможности оперировать символами и образами [4, 23]. Третья подсистема контроля поведения - волевой контроль - понимается как произвольная организация ресурса человека, позволяющая поддерживать намерение в активном состоянии и выполнять действие независимо от возникающих препятствий [35].

Контроль поведения - это основа саморегуляции субъекта, уникальность которого проявляется как в особенностях его самоорганизации, так и в интеграции предыдущих уровней развития. Таким образом, изучение индивидуальности человека невозможно без рассмотрения истории ее становления [31], что предполагает анализ раннего семейного опыта человека, способного отражать внутренние условия, при которых осуществляется активность, и выступать дополнительным ресурсом при достижении цели. В ряде подходов, анализирующих организацию адаптации субъекта, учитываются такие особенности социализации, как тип родительского воспитания [42, 43].

Особый интерес представляет изучение возможностей человека по организации собственного поведения в трудных ситуациях разрешения противоречий между внешними условиями и собственными ресурсами. Наиболее изучены в психологии ситуации профессиональной и учебной деятельности; их спецификой являются особые условия деятельности - монотония, утомление, стресс [1, 5, 11, 17]. В нашей работе исследуется организация поведения во время беременности - естественной модели трудной жизненной ситуации. В этот период в жизни женщины происходят изменения, затрагивающие не только соматическое функционирование, но и систему ценностей, отношений и социальных условий. Подобные ситуации выявляют как наиболее слабые точки в личностной организации и регуляции поведения, так и различные возможности в использовании собственного ресурса для самоорганизации [1, 26].

Традиционно возможные осложнения во время беременности (поздние и ранние токсикозы, угроза прерывания беременности и др.) рассматриваются как следствие влияния на организм различных неблагоприятных факторов, а оптимизация состояния женщины почти полностью находится в ведении медицины [36]. В настоящее время эта точка зрения расширена значительным массивом исследований, показавших связь благополучного вынашивания с психологическими факторами, такими, как индивидуально-психологические характеристики и эмоциональный статус женщин, а также психопрофилактической работой с беременными [3, 8, 10, 12, 22, 38].

Несмотря на то что в большинстве таких работ главным образом учитывается уровень развития тех или иных личностных качеств или отношений, многие из них косвенно затрагивают и проблему саморегуляции. Так, показано, что женщины с осложненным вынашиванием часто еще до беременности находятся под влиянием психосоциального стресса, жилищных и материальных проблем, трудностей в учебе, их отличает низкая медицинская активность и несоблюдение гигиенического режима [12, 40, 41]. Осложнения беременности и сопутствующие им невротические состояния часто связаны с ситуацией, когда беременность является средством для достижения более значимой цели, например сохранения семьи или компенсации потери. В этом случае неадекватная когнитивная организация ситуации, нарушения в системе ценностей, недостаточная семейная поддержка приводят к несоответствию между поведением и задачами беременности [27]. Большую роль в адаптации к беременности играют сложившиеся установки в отношениях беременной с матерью, которые служат образцом для построения собственного материнского образа и поведения [7, 24]. В ряде работ показано, что для благополучного течения беременности оказываются важными качества женщин, отражающие степень их личностной зрелости, в частности адекватность самооценки, внутренний локус контроля, уверенность в себе, самостоятельность [3, 22].

Изучение психологических основ регуляции поведения женщин во время вынашивания не только позволяет более полно показать условия благополучного течения беременности, но и представляет интерес с точки зрения гипотезы о непрерывности пре- и постнатального развития [2]. Соматическая и психологическая составляющие состояния будущей матери отражают ее возможности по удовлетворению потребностей ребенка в эволюционно ожидаемых условиях развития [29]. Условия материнской среды составляют тот базовый опыт, который используется в организации поведения, в том числе в постнатальном онтогенезе [28]. В ряде работ показано, что когнитивные способности и стилевые особенности поведения младенцев могут быть связаны с паттернами пренатального взаимодействия между матерью и ребенком. Будущие дети стабильно тревожных или находящихся под воздействием длительного стресса женщин демонстрируют более высокий уровень двигательной активности, который сохраняется и после рождения [45,46]. В то же время пренатальное воздействие в виде специальных звуковых, тактильных и родительских голосовых стимулов соотносится с более высоким уровнем развития общей и тонкой моторики, сенсомоторной координации, лингвистического развития, а также с эффективной адаптацией ребенка после рождения в целом [37, 39, 44]. Женщины с высоким уровнем готовности к материнству отмечают преобладание положительных

стр. 71

![]()

эмоций во время беременности и активно общаются с еще не родившимся ребенком. Для них характерно более эффективное поведение после родов, а их детей отличают более высокие показатели психического развития [19].

Предметомнашего исследования стала интегративная характеристика индивидуальности - контроль поведения при различном течении беременности, а также психическое развитие и индивидуальные характеристики детей после рождения.Объектисследования - женщины, находящиеся на 2-м и 3-м триместре беременности, и их дети после рождения.

Мы предполагаем, что благополучное и неблагополучное течение беременности и индивидуальные характеристики детей после рождения связаны с уровнем развития и способом согласования составляющих контроля поведения, а также с личностными качествами женщин и их представлениями о раннем семейном опыте.

Таким образом, в нашем исследовании ставятся следующие задачи.

1. Изучить составляющие контроля поведения - когнитивный, волевой контроль и эмоциональную регуляцию, а также личностное качество интернальность и представления женщин об их раннем семейном опыте; выявить уровневые особенности и способ согласования этих характеристик при различном течении беременности.

2. Изучить неонатальные показатели, оценить психическое развитие и индивидуальные характеристики детей после рождения и выявить уровневые особенности этих показателей в двух группах детей, чьи матери по-разному переживали беременность.

МЕТОДИКА

Участники исследования.В исследовании приняли участие 78 женщин, находящихся на 2-м и 3-м триместрах беременности (средний возраст - 28 лет) и 34 ребенка, рожденных у женщин, прошедших психологическое тестирование во время беременности, 19 мальчиков и 15 девочек (средний возраст - 10 месяцев). Исследование проводилось на базе московского роддома N 4, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии и детской поликлиники N 111.

Процедура исследования.Напервом этапеисследования, которое проводилось во время вынашивания ребенка, изучались: личностное качество интернальность, когнитивный, эмоциональный и волевой контроль и представления о собственном раннем семейном опыте. Женщинам предлагалось принять участие в исследовании, посвященном их психологическому состоянию во время беременности, и ответить на вопросы тестов и структурированного интервью. Участие в исследовании было добровольным.

Методический аппарат

Личностные качества женщин.Показатели:Общая интернальность, Интернальность в достижениях, Интернальность в неудачах, Интернальность в семейных отношениях, Интернальность на производстве, Интернальность в межличностных отношениях, Интернальность в вопросах здоровья.Использовалась Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера(Locus of control scale)в адаптации Е. Ф. Бажина и др. [25]. Опросник предназначен для диагностики экстернальности-интернальности в различных жизненных ситуациях.

Контроль поведения. Когнитивный контроль. Показатели: Планирование, Программирование, Гибкость, Моделирование, Оценка результата, Самостоятельность, Общий уровень саморегуляции произвольной активности.Характерной особенностью ситуации беременности является то, что она не является отдельной деятельностью, которую можно выделить из повседневной жизни: беременность - это состояние, которое тесно переплетается с таковой и само становится в итоге образом жизни. Для изучения показателей когнитивного контроля использовался опросник "Стиль саморегуляции поведения-98, ССП-98" В. И. Моросановой. Утверждения ССП-98 построены на типичных жизненных ситуациях и не имеют непосредственной связи со спецификой какой-либо профессиональной или учебной деятельности [21].

Эмоциональный контроль.Показатели:Реактивная тревожность, Личностная тревожность, Уровень депрессии.Более подробно в нашей работе рассматривались когнитивная и волевая стороны контроля поведения, а эмоциональная регуляция изучалась с точки зрения ее итоговых проявлений - состояний эмоциональной устойчивости или неустойчивости. Для диагностики показателейРеактивнойиЛичностной тревожностииспользовалась Методика диагностики самооценки Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина. Для диагностики показателяУровень депрессиииспользовалась Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. А. Жмурова [25].

Волевой контроль.Показатели:Контроль за действием при неудаче, Контроль за действием при планировании, Контроль за действием при реализации.Использовалась "Шкала контроля за действием" Ю. Куля, адаптированная и стандартизированная на российской выборке [35].

Представления о раннем семейном опыте.Показатели:Принятие, Отвержение, Коопера-

стр. 72

![]()

ция, Симбиоз, Авторитарная гиперсоциализация, Маленький неудачник.Предполагается, что детский опыт, существующий во взрослом возрасте как представление о родительском отношении в детстве, является ресурсом для организации поведения. Использовалось структурированное интервью, в основу которого была положена Методика диагностики родительского отношения А. Я. Варги и В. В. Столина [25]. В оригинальном варианте Методики родительское отношение - это система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка и его поступков. В интервью были внесены изменения в инструкцию. Испытуемым предлагалось ответить на вопросы так, как на них могла бы ответить их мама или другой близкий взрослый, воспитывавший их в детстве. Вопросы оригинальной Методики использовались без изменения. Была проведена работа по определению смыслового содержания интересующих нас шкал и составу входящих в них вопросов в соответствии с задачами исследования. Название шкал осталось без значительных изменений. Была проведена проверка на надежность (гомогенность) каждой шкалы и подсчитан коэффициент согласованности α -Кронбаха для заданий дихотомического типа по формуле K-R20 Кьюдера-Ричардсона. Объем выборки для проверки надежности шкал составил 100 человек; состав выборки соответствовал как экспериментальной задаче, так и выборке исследования.

Второй этаписследования посвящен изучению психического развития детей после рождения. Мы были заинтересованы в регистрации таких параметров развития, которые можно соотнести с данными, полученными во время беременности женщин. К ним относятся показатели неонатального, поведенческого и ментального развития. Тестирование детей проводилось в домашних условиях и заключалось в наблюдении за ребенком, выполнении им тестовых заданий, интервью для мамы. Все дети на момент тестирования были здоровы.

Неонатальные показатели детей: Своевременность родов, Осложненные роды (неонатальный диагноз), Заболевания первого года жизни.Показатели изучались с помощью опроса матерей при тестировании ребенка в свободной форме.

Показатели, характеризующие ментальное развитие детей после рождения.Показатель:Ментальное развитие.Для его определения использовались задания шкалы психического развития методики "Шкалы развития младенца" Н. Бэйли, которая дает возможность оценивать статус психического развития ребенка в первые 3.5 года жизни. Методика состоит из трех шкал: психического развития, психомоторного развития, оценки поведения ребенка [30]. Шкала психического развития содержит 178 проб и оценивает: остроту сенсорно-перцептивного различения, способность реагировать на предъявленные стимулы, предпочтение новизны, возраст возникновения константности объекта, развитие памяти, способность к научению, решению проблемных ситуаций, развитие вокализаций, начальные моменты вербальной коммуникации, становление концепции числа, начальные стадии способности делать обобщения и классификации. Оборудованием теста Бэйли является набор специально созданных игрушек, привлекающих внимание ребенка, а также буклет с разнообразными рисунками для более старших детей. Каждая шкала теста имеет специальное руководство по применению. Игрушки или буклет с картинками последовательно предъявляются ребенку, каждое задание сопровождается соответствующей инструкцией или демонстрацией. Шкалы соответствуют требованиям, предъявляемым к психометрическим методам, широко используются во всем мире в клинических и исследовательских целях.

Наше исследование ставило задачусравнительного анализа уровня психического развития детей в группе; детальная оценка с определением индекса психического развития не ставилась. Для решения конкретной исследовательской задачи на основе шкалы психического развития теста Бэйли нами были составлены тестовые блоки, содержащие одинаковое число соответствующих возрасту заданий. Процедура и оборудование исследования соответствовали процедуре и оборудованию теста Бэйли. Задания для каждого возраста были выравнены по сложности.

Показатели, характеризующие развитие поведения детей после рождения: Общий уровень развития поведения, Эмоциональный контроль, Моторный контроль, Уровень социальной вовлеченности.Для определения этих показателей использовалась шкала оценки поведения ребенка методики "Шкалы развития младенца" Бэйли [30]. Шкала оценки поведения ребенка позволяет оценить: характер социальных и объектных ориентации младенца по отношению к окружению, уровень внимания ребенка, ориентацию и меру его вовлеченности в выполнение заданий теста, особенности эмоциональной регуляции, качество крупных и мелких движений, а также общую адекватность тестирования ребенка в связи с его психическим состоянием на данный момент. В нашем исследовании шкала оценки поведения использовалась без изменения.

Показатели, отражающие индивидуальные характеристики ребенка, связанные со стилевыми особенностями поведения: Напряжение слабое, Напряжение среднее, Напряжение высокое, Контроль, Ориентация на себя, Ориентация на человека, Ориентация на вещи, Пассив-

стр. 73

![]()

Рис.1. Различия в уровне изучаемых показателей в группах ББ и НБ.

1 - Общая интернальность(ББ), 2 -Общая интернальность(НБ), 3 -Интернальность в достижениях(ББ), 4 -Интернальность в достижениях(НБ), 5 -Интернальность в вопросах здоровья(ББ), 6 -Интернальность в вопросах здоровья(НБ), 7 -Программирование(ББ), 8 -Программирование(НБ), 9 -Моделирование(ББ), 10 -Моделирование (НБ),11- Общий уровень саморегуляции(ББ), 12- Общий уровень саморегуляции(НБ), 13 -Уровень депрессии(ББ), 14 -Уровень депрессии(НБ), 15-Реактивная тревожность(ББ), 16-Реактивная тревожность(НБ), 17 -Личностная тревожность(ББ), 18- Личностная тревожность(НБ), 19 -Контроль за действием при неудаче(ББ), 20 -Контроль за действием при неудаче(НБ), 21 -Маленький неудачник(ББ), 22 -Маленький неудачник(НБ).

ность, Неориентированные разрядки, Защитные реакции, Автономность, Послушание матери, Любовь к матери, Любовь к отцу, Имитация матери, Имитация отца, Агрессия к матери, Реакция на мать, Реакция на отца, Зависимость от матери, Боязнь незнакомого, Неприятные ощущения, Тип характера.Использовался опросник для родителей Ж. Баллеги "День ребенка". Он представляет собой частично структурированное интервью с родителями детей в возрасте от 1 до 36 месяцев, касающееся поведения детей в типичных ежедневных ситуациях и действий родителей в этих же ситуациях. Тест оценивает темперамент ребенка, особенности его отношений с окружающими, а также тип семейного воспитания. Тест предназначен для исследовательской и индивидуально-консультативной работы [9]. Под темпераментом понимается эмоциональный стиль как способ регуляции процессовarousalи предпочитаемые каналы разрядки внутреннего напряжения. Индивидуальное сочетание темперамента и паттерна социальных взаимодействий называется характером. Итогом оценивания ребенка по данному опроснику является количество баллов по каждой шкале, которые соотносятся с нормами в соответствии с возрастом ребенка. По преобладанию тех или иных реакций определяется тип характера. Выделяют четыре типа характера: трудный, стеничный, легкий, пассивный. Для сравнения детей разного возраста в экспериментальной группе были рассчитаны взвешенные оценки по каждой шкале, что позволило применить статистические процедуры, совместимые с порядковыми шкалами.

При статистической обработкеданных и проверке гипотез использовались методы непараметрической статистики, так как анализируемые шкалы переменных относились к типу номинативных и порядковых, а проверка исследуемых показателей на нормальность выявила в большинстве случаев грубое приближение кривых распределения к нормальному виду. Для проверки гипотез использовался многофункциональный критерий углового преобразования Фишера φ* (для оценки различий в уровне признаков) и метод ранговой корреляции Спирмена, который позволяет определять силу и направление корреляционной связи между переменными. Обработка данных проводилась с использованием статистического пакета программStatistica 5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Были сформированы две группы испытуемых с различным течением беременности. В первую группус благополучным течением беременности (группа ББ,n= 45) вошли женщины, у которых либо не было никаких осложнений, либо наблюдался только токсикоз первой трети беременности. Согласно современным представлениям, токсикоз первой трети беременности выступает как эволюционный механизм, способствующий снижению привычной активности, благодаря чему достигается лучшая адаптация к состоянию беременности [34]. Вовторую группувошли женщины с неблагополучным течением беременности (группа НБ,n= 33). У них наблюдался комплекс таких осложнений, как токсикоз первой трети беременности, угроза прерывания беременности,

стр. 74

![]()

Таблица.Значимые корреляции между показателями контроля поведения, личностных качеств и представлений о раннем семейном опыте в группах ББ и НБ

|

Группа ББ, показатели |

rs |

Группа НБ, показатели |

rs |

|

УД/РТ, ЛТ, Пр., Г, Мод., ОУ, ИД, Прин., Отв. |

0.42; 0.43; -0.37; -0.30; -0.39; -0.33; -0.35; -0.39; 0.35 |

УД/РТ, КДН, АГ |

0.59; -0.50; 0.38 |

|

РТ/УД, ЛТ, ОИ, ИД, ИН, ИП, ИМ |

0.42; 0.34, -0.50; -0.44; -0.41; -0.38; -0.32 |

РТ/УД, ЛТ, Пл., КДН, КДР, Отв., АГ |

0.59; 0.39; 0.34; -0.57; 0.42; 0.42; 0.44 |

|

ЛТ/УД, РТ, Мод., ОУ, КДН, ИО, ИД, ИН, ИП, МН |

0.43; 0.34; -0.30; -0.31; -0.36; -0.40; -0.39; -0.37; -0.32; 0.37 |

ЛТ/РТ, Пр., Г, Мод., ОУ, КДН, КДР |

0.39; -0.33; -0.45; -0.34; -0.49; -0.37; 0.39 |

|

Пл./Пр., ОУ, Отв., Симб. Пр./УД, Пл., Г, Мод., Сам., ОУ, КДП, ИО |

0.36; 0.49; -0.33; 0.30 -0.36; 0.36; 0.34; 0.39; 0.30; 0.74; 0.30; 0.29 |

Пл./РТ, ОУ, АГ Пр./ЛТ, ОУ |

0.34; 0.55; 0.65 -0.33; 0.47 |

|

Г/УД, Пр., Мод., ОУ, КДН, КДП, ИМ |

-0.30; 0.34; 0.42; 0.58; 0.37; 0.34; 0.32 |

Г/ЛТ, Мод., ОУ, МН |

-0.45; 0.48; 0.61;-0.34 |

|

Мод./УД, ЛТ, Пр., Г, ОУ, Отв. |

-0.39; -0.30; 0.39; 0.42; 0.65; -0.50 |

Мод./ЛТ, Г, ОУ, МН |

-0.34; 0.48; 0.41;-0.40 |

|

ОР/ОУ, КДР, ИО, ИД САМ/Пр., ОУ, Прин. |

0.50; 0.41; 0.30; 0.39 0.30; 0.38; -0.36 |

ОР/ОУ, КДН, КДР |

0.53; 0.37; -0.33 |

|

ОУ/УД, ЛТ, Пл., Пр., Г, Мод., ОР, Сам., ИО, ИМ |

-0.33; 0.30; 0.49; 0.74; 0.58; 0.65; 0.50; 0.38; 0.39; 0.29 |

ОУ/ЛТ, Пл., Пр., Г, Мод., ОР, МН |

-0.49; 0.55; 0.47; 0.61; 0.41; 0.53; -0.52 |

|

КДН/ЛТ, Г, Отв. |

-0.36; 0.36; 0.42 |

КДН/УД, РТ, ЛТ, ОР, КДР, Отв., АГ |

-0.50; 0.57; -0.37; 0.37; -0.43; -0.49; -0.41 |

|

КДП/Пр., Г КДР/ОР |

0.30; 0.33 0.41 |

КДП/Отв. КДР/РТ, ЛТ, ОР, КДН |

-0.43 0.43; 0.39; -0.33; -0.43 |

|

ИО/РТ, ЛТ, Пр., ОР, ОУ, ИД, ИН, ИС, ИП, ИМ, ИЗ, МН |

-0.50; -0.40; 0.29; 0.30; 0.39; 0.67; 0.62; 0.60; 0.67; 0.39; 0.48; -0.43 |

ИО/ИД, ИН, ИС, ИП, ИМ, ИЗ, Прин. |

0.72; 0.52; 0.46; 0.61; 0.37; 0.56; 0.41 |

|

ИД/УД, РТ, ЛТ, ОР, ИО, ИН, ИС, ИП, ИМ, Отв., МН |

-0.34; -0.43; -0.39; 0.38; 0.67; 0.30; 0.53; 0.45; 0.49; -0.31;-0.32 |

ИД/ИС, ИП, ИЗ |

0.48; 0.65; 0.58 |

|

ИН/РТ, ЛТ, ИО, ИД, ИС, ИП, ИМ, ИЗ |

-0.40; -0.37; 0.62; 0.30; 0.55; 0.38; 0.39; 0.40 |

ИН/ИО, ИС, ИМ |

0.52; 0.56; 0.41 |

|

ИС/ИО, ИД, ИН, ИЗ |

0.60; 0.53; 0.55; 0.29 |

ИС/ИО, ИД, ИН, ИМ |

0.46; 0.48; 0.56; 0.34 |

|

ИП/РТ, ЛТ, ИО, ИД, ИН, МН |

-0.37; -0.31; 0.67; 0.45; 0.38; -0.47 |

ИП/ИО, ИД, ИЗ |

0.61; 0.65; 0.44 |

|

ИМ/РТ, Г, ОУ, ИО, ИД, ИН, ИЗ |

-0.32; 0.32; 0.29; 0.38; 0.49; 0.39; 0.39 |

ИМ/ИО, ИД, ИП |

0.37; 0.41; 0.34 |

|

ИЗ/ИО, ИН, ИС, ИМ, АГ, МН |

0.48; 0.40; 0.29; 0.39; -0.33; -0.33 |

ИЗ/ИО, ИН, ИС, ИМ, АГ, МН |

0.56; 0.58; 0.44 |

|

Прин./УД, Сам., Отв., Кооп., Симб. |

-0.39; -0.36; -0.37; 0.42; 0.39 |

Прин./ИО, Отв., КООП, МН |

0.41;-0.51; 0.61;-0.63 |

|

Отв./УД, Пл., Мод., КДН, ИД, Прин., МН |

0.34; -0.33; -0.50; 0.42; -0.31;-0.37; 0.33 |

Отв./РТ, КДН, КДП, Прин., МН |

0.42 ; -0.49; -0.43; -0.51; 0.51 |

|

Кооп./Прин. |

0.42 |

Кооп./Прин. |

0.61 |

|

Симб./Пл., Прин., АГ |

0.31; 0.39; 0.30 |

МН/Г, Мод., ОУ, Прин., Отв. |

-0.33; -0.40; -0.52; -0.63; 0.51 |

|

АГ/ИЗ, Симб., МН |

-0.33; 0.30; 0.43 |

АГ/УД, РТ, РЛ, КДН |

0.38; 0.44; 0.65; -0.41 |

|

МН/ЛТ, ОУ, ИО, ИД, ИП, ИЗ, Отв., АГ |

0.37; -0.30; -0.42; -0.32; -0.41; -0.33; 0.33; 0.43 |

|

|

-----

Примечание, р <0.05 при значенияхrs <0.33 в группе ББ и0.40в группе НБ,р <0.01 при значениях rs от 0.34 до 0.44 в группе ББ и от 0.41 до 0.50 в группе НБ,р <0.001 и выше при значенияхrs >0.45 в группе ББ и 0.51 в группе НБ; УД -Уровень депрессии,РТ -Реактивная тревожность,ЛТ- Личностная тревожность,Пл. -Планирование,Пр. -Программирование,Г -Гибкость,Мод. -Моделирование,ОР -Оценка результата,ОУ -Общий уровень регуляции произвольной активности,КДН -Контроль за действием при неудаче,КДП -Контроль за действием при планировании,КДР -Контроль за действием при реализации,ИО -Общая интернальность,ИД -Интернальность в достижениях,ИН -Интернальность в неудачах,ИС -Интернальность в семейных отношениях,ИП -Интернальность на производстве,ИМ -Интернальность в межличностных отношениях,ИЗ -Интернальность в вопросах здоровья,Прин. -Принятие,Отв. -Отвержение,Кооп. -Кооперация,Симб. -Симбиоз,АГ -Авторитарная гиперсоциализация,МН -Маленький неудачник.

резус-конфликт, обострение или возникновение заболеваний внутренних органов, обострение вирусных инфекций.

В результате анализа показателей интернальности, контроля поведения и представлений о раннем семейном опыте получены значимые различия, представленные на рис. 1.

В группе ББ значимо преобладают женщины с высоким уровнем локуса контроля по показателям Общая интернальность(φ = 2.54,р ≤0.004)

стр. 75

![]()

Рис. 2. Представления о раннем детском опыте в группах, где Прин. - принятие, Отв. - отвержение, Кооп. - кооперация, Симб. - симбиоз, Ав. гип. - авторитарная гиперсоциализация, Мал. неуд. - маленький неудачник.

и Интернальность в достижениях(φ = 1.85,р ≤0.03), высоким уровнем показателейМоделирование(φ = 3.88,р ≤0.001),Оценка результата(φ = 1.87,р ≤0.03),Общий уровень саморегуляции(φ = 1.88,р ≤0.02), низким уровнем показателяУровень депрессии(φ = 1.65,р ≤0.05), умеренно выраженным уровнем показателейРеактивная тревожность(φ = 2.70,р ≤0.001) иЛичностная тревожность(φ = 3.04,р ≤0.001), высоким уровнем показателяКонтроль за действием при неудаче(φ = 2.67,р ≤0.002), низким уровнем показателяМаленький неудачник(φ=1.80,р ≤0.03).

В группе НБ значимо преобладают женщины с низким уровнем локуса контроля по показателям Общая интернальность(φ = 2.03,р ≤0.02) иИнтернальность в вопросах здоровья(φ = 2.16,р ≤0.01), низким уровнем показателейПрограммирование(φ = 3.00,р ≤0.001),Моделирование(φ = 3.76,р ≤0.001),Общий уровень саморегуляции(φ = 3.72,р ≤0.001), показателемУровень депрессии,соответствующим легкой депрессии (φ = 1.65,р ≤0.05), с высоким уровнем показателейРеактивная тревожность(φ = 3.76,р ≤0.001),Личностная тревожность(φ = 3.16,р ≤0.001) иМаленький неудачник(φ = 2.94,р ≤0.001), низким уровнем показателяКонтроль за действием при неудаче(φ = 2.67,р ≤0.002).

Результаты корреляционного анализа переменных, представленные в таблице, позволили установить значимые связи между показателями в группах женщин с благополучным и неблагополучным течением беременности.

Связи между переменными представлены на рис. 2, 3 и 4.

На втором этапе исследования нами оценивался уровень психического развития детей после рождения; было обследовано 34 ребенка. Дети были разделены на две группы: в группу ББ (n=19) вошли дети, чьи матери благополучно переживали беременность, в группу НБ(n= 15) вошли дети матерей с неблагополучным течением. Неонатальные характеристики детей изучались в свободной беседе с матерью во время тестирования. В группе ББ значимо больше детей родилось в срок (φ = 2.04,р ≤0.02), в то время как в группе НБ значимо больше детей родилось раньше срока (φ = 2.04,р ≤0.02). Также существует тенденция к большему числу заболеваний в первый год жизни у детей, чьи матери относились к неблагополучной группе, однако подобное различие между детьми не достигает уровня значимости (φ = 1.26,р ≤0.10).

Анализ показателей ментального и поведенческого развития, а также темпераментальных характеристик и типов характера детей в группах позволил установить значимые различия в уровне ряда показателей. В группе ББ значимо преоб-

Рис. 3.Корреляционные связи между показателями контроля поведения, субъективного контроля и представлений о раннем детском опыте (в группе ББ).

стр. 76

![]()

Рис. 4.Корреляционные связи между показателями контроля поведения, субъективного контроля и представлений о раннем детском опыте (в группе НБ).

ладают дети с более адаптивным (легким и стеничным) Типом характера(φ = 1.77,р ≤0.03) и отдельно дети с легкимТипом характера(φ = 2.33,р ≤0.01). У них высокий уровень показателейМентальное развитие(φ = 1.93,р ≤0.02),Контроль(различие находится на границе значимости (φ = 141,р ≤0.07)) иРеакция на мать(φ = 2.24,р ≤0.01); нормальный уровень показателейЭмоциональный контроль(это различие также находится на границе значимости (φ = 1.50,р ≤0.06)),Моторный контроль(φ = 1.66,р ≤0.04),Имитация матери(φ = 1.76,р ≤0.03),Пассивность(φ = 2.64,р ≤0.03) иАгрессия к матери(φ = 2.23,р ≤0.01).

В группе НБ значимо преобладают дети с менее адаптивным (трудным и пассивным) Типом характера(φ = 1.75,р ≤0.04). У них средний уровень показателяМентальное развитие(φ = 2.07,р ≤0.01); неоптимальный уровень показателейОбщий уровень развития поведения(φ=2.05,р ≤0.01) иЭмоциональный контроль(φ = 2.56,р ≤0.001); высокий уровень показателейПассивность(φ = 2.64,р ≤0.03),Автономность(φ = 1.65,р ≤0.04),Агрессия к матери(φ = 2.02,р ≤0.02); нормальный уровень показателяРеакция на мать(φ = 2.33,р ≤0.01).

На рис. 5 представлено распределение типов характера по группам.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты позволяют охарактеризовать участников эксперимента следующим образом. По сравнению с группой НБ женщины группы ББ более ответственны и уверены в себе. Их когнитивный контроль отличает: адекватное понимание условий деятельности, сформированность и устойчивость критериев оценки результата, умение создавать конкретную программу действий для достижения цели и гибко менять программу операций. Эмоциональное состояние беременных этой группы соответствует задачам беременности. Умеренное повышение реактивной и личностной тревожности способствует более чуткому реагированию на изменение условий протекания беременности, а также сопровождает повышение психической активности в 3-м триместре, эволюционным смыслом которой является защита будущего ребенка [34]. Минимальный уровень депрессии свидетельствует об отсутствии рассогласований между идеальными и реальными представлениями о материнской роли. Волевой контроль в этой группе позволяет преодолевать препятствия при достижении цели без излишней рефлексии причин случившихся неудач, непроиз-

Рис. 5.Типы характера у детей, рожденных после благополучной и неблагополучной беременностей.

стр. 77

![]()

вольно увеличивать усилия и продолжать активность. Благополучное течение беременности женщин - показатель родительского отношения к ним в детстве, доверяющего их возможностям. Позитивные представления о родителях и о собственной детской компетентности способствуют принятию материнской роли и лучшей адаптации к проблемам беременности [7, 20].

По сравнению с группой ББ характеристики женщин неблагополучной группы свидетельствуют об их недостаточных возможностях влиять на значимые жизненные события. Когнитивный контроль отличается неадекватной оценкой условий достижения цели, неумением продумывать последовательность операций, нечеткими критериями успешности, нестабильным отношением к результатам собственных действий. Повышение уровня депрессии и тревожности свидетельствует о напряжении подсистемы эмоциональной регуляции и недостаточности личностного ресурса для совладания с новыми условиями. Полученные данные согласуются с результатами широкого спектра исследований эмоционального состояния беременных при соматических расстройствах [10, 12]. При возникновении трудностей женщины этой группы ориентируются на собственное состояние, что подразумевает дополнительные усилия для поддержания деятельности и приводит к истощению ресурса. Представления о собственном раннем опыте отличаются тем, что их воспринимали как неуспешных детей. Чрезмерный родительский контроль и инфантилизация детских возможностей во взрослой жизни, в том числе во время беременности, могут лежать в основе тревожного поведения, недооценки себя и депрессивности.

Необходимо привести обоснование отсутствия значимых различий по показателям ПланированиеиСамостоятельность.Одинаковый уровень способности к планированию означает, что будущие матери с различным течением беременности одинаково представляют принятую цель - вынашивание и рождение ребенка, однако, по-видимому, это оказывается недостаточным. В случае неспособности осознавать условия достижения цели эффективность заблаговременного планирования снижается, что может стать фактором риска для течения беременности. Для испытуемых обеих групп характерен средний и низкий уровни развития самостоятельности, что объясняется зависимым положением женщин от помощи и поддержки родственников и медицинского персонала в этот период и считается распространенным явлением в современных условиях развития семьи и родовспоможения.

Полученные результаты свидетельствуют в пользу принятия первой выдвинутой нами исследовательской гипотезы. Уровень развития составляющих контроля поведения и личностных качеств, а также представления о раннем семейном опыте связаны с особенностями протекания беременности. В основе поведения женщин с благополучной беременностью лежат более развитые способности, содержание которых соответствует задачам такой трудной ситуации, как беременность. Более удачная адаптация к беременности в этой группе осуществляется за счет гибкого поведения и адекватности самооценки, что в свою очередь может являться основой для гармоничного течения соматических процессов. Женщины с неблагополучной беременностью не обладают подобными возможностями по организации собственного поведения в трудной ситуации.

В рамках доказательства второй гипотезы был проведен корреляционный анализ. Связи между переменными в группах позволили выявить два следующих обстоятельства. Во-первых, выявлены различия в отношениях между показателями в подсистемах контроля поведения. В группе ББ эти связи представлены полнее - в корреляционных отношениях задействованы все показатели за минимальным исключением, что свидетельствует о более целостном и интегрированном характере когнитивной, эмоциональной и волевой регуляции. В группе НБ наблюдается значительно меньшее количество корреляционных отношений внутри подсистем, которое показывает, что те или иные регуляторные способности являются изолированными и между ними не происходит информационного и операционного обмена. Возможно, в этой группе низкий уровень развития отдельных звеньев не позволяет подсистемам функционировать на более высоком уровне организации.

Проиллюстрируем это на примере связей между показателями представлений о раннем семейном опыте (см. рис. 2). В группе ББ представления о собственном детском опыте составляют целостную непротиворечивую картину. Каждый из показателей логично связан с одним или несколькими другими. Так, представление о принимающем родителе сочетается с поддерживающими отношениями (Кооперация).Такой двойственный тип воспитания, как авторитарная гиперсоциализация, соотносится одновременно и с симбиозом, и с недоверием со стороны родителя(Маленький неудачник).В группе с неблагополучным течением беременности можно видеть, что несколько показателей не связаны с остальными. Тесные отношения с родителем(Симбиоз)и авторитарная родительская позиция оказываются выключенными из общей системы представлений о родительском отношении.

Во-вторых, обнаружено, что различается не только количество связей внутри подсистем, а также и число связей между самими подсистема-

стр. 78

![]()

ми. По нашему мнению, это может отражать степень интеграции и компенсаторные возможности различных регуляторных ресурсов. В группе ББ обнаружены положительные корреляционные связи (см. рис. 3) между показателями когнитивного и волевого контроля и отрицательные соотношения этих подсистем с показателями эмоционального контроля. Следовательно, контроль поведения испытуемых этой группы строится на основе согласования различных регуляторных возможностей. Эмоциональная устойчивость и когнитивная зрелость поддерживаются также многочисленными связями с показателями субъективного контроля, которые могут играть дополнительную компенсаторную роль. Также были обнаружены связи между показателями всех подсистем контроля поведения и субъективного контроля и показателями раннего детского опыта, наибольший вес среди которых имеет показатель Маленький неудачник.Низкий уровень этого показателя, означающий доверие родителя возможностям ребенка, связан с высоким уровнем ответственности и верой в собственные силы.

Корреляционные связи между показателями группы НБ (см. рис. 4) не позволяют нам обнаружить те же позитивные тенденции, что и в первой группе. Подсистемы контроля поведения - эмоциональный, когнитивный и волевой контроль - связаны между собой таким образом, что в корреляционные плеяды объединяются показатели, имеющие заведомо неэффективные функциональные возможности. Например, повышенный уровень депрессии и высокая реактивная тревожность согласуются с недостаточно развитыми волевыми качествами, а когнитивные регуляторные процессы минимально связаны с волевыми. В общей структуре регуляции поведения мы не можем обнаружить ни одной связи показателей контроля поведения с показателями субъективного контроля, которые оказываются как бы выключенными из управления поведением. Корреляционные отношения представлений о раннем детском опыте с показателями контроля поведения в большинстве случаев отражают связь негативного детского опыта с неблагополучным эмоциональным состоянием и недостаточностью других подсистем. Так, повышенный депрессивный уровень, реактивная тревожность и ориентация на собственное состояние при возникновении неудачи соотносятся с отвергающим родительским отношением и строгим, авторитарным воспитанием. Высокий уровень показателя Маленький неудачникв этой группе связан с низким уровнем показателей когнитивного контроля, что может указывать на возможную семейную основу недостаточно развитых способностей управлять собой и своим поведением. Обнаружена всего одна корреляционная связь между общим уровнем развития субъективного контроля и родительским принятием в детстве.

Таким образом, нами установлено, что возможным объяснением соматического благополучия в этой группе ББ является целостность и согласованность общей системы регуляции поведения, в которую также включены личностные качества и опыт, полученный в семейной среде. В то же время структура регуляции поведения в группе НБ, по-видимому, оказывается неэффективной и не может обеспечить благополучного течения беременности из-за недостаточного развития и рассогласованности отдельных регуляторных качеств и их неэффективных связей с личностным и семейным ресурсом. Данные корреляционного анализа являются доказательством второй гипотезы о различиях в способах согласования составляющих контроля поведения, личностных качеств и представлений о раннем детском опыте при разном течении беременности.

Для подтверждения третьей гипотезы была проведена диагностика неонатальных показателей и показателей психического развития детей, рожденных у испытуемых двух групп. Различия в неонатальных характеристиках детей показывают, что регуляция поведения женщин группы ББ, в отличие от группы НБ, способствует подготовке к родам без излишней физической и психической нагрузки, о чем свидетельствует значимо большее количество детей, рожденных в срок. Тенденция к ослабленному соматическому здоровью у детей группы НБ подтверждает предположения о трудностях в обработке информации об актуальной ситуации у их матерей. В послеродовой период это может приводить к родительской нечувствительности по отношению к детским сигналам и, следовательно, более низкому качеству ухода за младенцем.

Получены различия в показателях психического развития и темпераментальных характеристиках детей. В группе ББ значимо преобладают дети с высоким уровнем ментального развития и моторного контроля, высоким и средним общим уровнем развития поведения. Темпераментальные показатели этих детей свидетельствуют, что они более активны, лучше контролируют свои двигательные и эмоциональные проявления, больше подражают своим матерям. У них преобладают позитивные типы характера, среди которых значимо чаще встречается легкий тип - один из самых адаптивных. Однако, по оценке матерей, дети этой группы испытывают раздражение от контакта с ними. В группе НБ значимо преобладают дети с низким уровнем ментального, моторного и эмоционального контроля, с неоптимальным общим уровнем развития поведения. Их темпераментальные характеристики говорят о большей пассивности, эмоциональной и мотор-

стр. 79

![]()

ной несдержанности, недостаточном подражании матери, контакт с которой у них вызывает не раздражение, а агрессивные реакции.

Таким образом, организация поведения женщин группы ББ, сопровождающаяся устойчивым эмоциональным состоянием, большим репертуаром когнитивных, волевых и личностных возможностей, составляет основу для формирования такого индивидуального опыта плода, потенциал которого используется для адаптации после рождения. Качествами материнского поведения являются адекватность энергетических затрат, последовательность, разнообразие и гибкость. Стилевые особенности поведения их детей соответствуют этим характеристикам. Несогласованная система регуляции поведения будущих матерей группы НБ является основой пренатального опыта, который оказывается недостаточно приспособленным к решению разнообразных задач в дальнейшем развитии. Стилевые характеристики поведения этих детей свидетельствуют о трудностях в регуляции напряженных состояний, противоречивых отношениях с близкими, когнитивной пассивности и проблемах внимания. Раздражительность детей благополучной группы по отношению к матери имеет несколько объяснений. Возможно, ответственные и заботливые матери, получающие большое удовольствие от общения с ребенком, не всегда выдерживают дистанцию при контакте, что может вызывать дискомфорт и раздражение. Негативная реакция может быть вызвана чувствительностью и реактивностью самих детей. Подобные качества вполне соответствуют картине развития в этой группе - более высокий уровень ментального и поведенческого развития подразумевает более высокую чувствительность к различным стимулам. Можно привести противоположный факт, когда дети неблагополучной группы оказываются более автономными. Это качество, сопровождающееся большей активностью и самостоятельностью ребенка, традиционно трактуется позитивно. Однако возможна и другая интерпретация, если предположить, что за автономным поведением скрывается большая дистанция в отношениях между матерью и ребенком. Это согласуется с данными других работ, показывающих, что тревожные и неуверенные матери регулируют общение с младенцем так, чтобы не навредить ему своим настроением, и чаще предоставляют ребенка самому себе. Также поступают и депрессивные матери, которые "присутствуют наполовину", т.е., сохраняя физическое присутствие, отдаляются эмоционально [22]. Собственная пассивность и недостаток эмоционального драйва по отношению к ребенку могут интерпретироваться матерью как его автономность, которая в действительности является отражением нарушения контакта.

Следовательно, своеобразие и репертуар поведенческих возможностей детей, рожденных от благополучной и неблагополучной беременности, свидетельствуют о различном пренатальном опыте, который соотносится с особенностями организации поведения их матерей во время беременности, что подтверждает третью гипотезу нашего исследования.

ВЫВОДЫ

1. Благополучное течение беременности связано с уровнем развития интегративной характеристики индивидуальности - контроля поведения, где наибольший вес имеют процессы моделирования, оценки результата и программирования, эмоциональная устойчивость и экономная волевая регуляция. Личностная позиция во время беременности, заключающаяся в высокой мере ответственности за актуальные события, - необходимое условие оптимальной организации поведения, так как обеспечивает активное отношение женщин к своему состоянию. Ранний детский опыт выступает дополнительным личностным ресурсом в трудной жизненной ситуации. Актуализация представлений о поддерживающем родительском отношении позволяет увереннее проявлять себя при достижении цели во взрослом возрасте.

2. Основой организации эффективного поведения во время беременности является целостная, интегрированная система возможностей, включающая согласованные составляющие контроля поведения - когнитивный, эмоциональный и волевой контроль, личностное качество - ответственность, а также родительское доверие в детстве.

3. Качественное своеобразие поведения матерей во время беременности соотносится с формированием базовых навыков саморегуляции их детей после рождения. Субъектные качества будущих матерей в форме оптимального и конструктивного отношения к актуальной ситуации создают среду для развития субъектных качеств самих детей, а именно их способность регулировать собственное поведение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анцыферова Л. И.Личность в трудных жизненных ситуациях: переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита // Психол. журн. 1994. Т. 15. N 1. С. 3 - 19.

2. Батуев А. С.Возникновение психики в дородовой период: краткий обзор современных исследований // Психол. журн. 2000. Т. 21. N 6. С. 51 - 56.

3. Безрукова О. Н., Самойлова В. А.Влияние социопсихологических факторов риска на репродуктивное здоровье женщины // Психофизиология мате-

стр. 80

![]()

ри и ребенка: Сб. статей / Под ред. А. С. Батуева. СПб., 1999.

4. Бардышевская М. К., Лебединский В. В.Диагностика эмоциональных нарушений детей. М, 2003.

5. Бодров В. А.Психология профессиональной пригодности. М., 2003.

6. Брушлинский А. В.Психология субъекта. СПб., 2003.

7. Варга А. Я.Системная семейная терапия. СПб., 2001.

8. Васильева О. С., Могилевская Е. В.Групповая работа с беременными женщинами: социально-психологический аспект // Психол. журн. 2001. Т. 22. N 1.С. 82 - 89.

9. Виленская Г. А., Сергиенко Е. А.Тест-опросник "День ребенка": цели, возможности, структура, применение // Психолог в детском саду. 2003. N 1.

10. Данилов С. А., Загуменова М. А.Психосоматические особенности и исход беременности у женщин с угрожающим выкидышем // Материалы российской конференции "Психотерапия и клиническая психология в общемедицинской практике". Санкт-Петербург - Иваново, 2000. С. 270 - 273.

11. Дикая Л. Г.Психическая саморегуляция функционального состояния человека. М., 2003.

12. Зиатдинов Г. М., Вараксина Г. Н.Психотерапия 1-го и 2-го триместра беременности женщин с угрозой выкидыша // Материалы российской конференции "Психотерапия и клиническая психология в общемедицинской практике". Санкт-Петербург - Иваново, 2000. С. 279 - 280.

13. Иванников В. А.Психологические механизмы волевой регуляции. М., 1998.

14. Изард К. Э.Психология эмоций. СПБ., 2002.

15. Ковалева Ю. В.Контроль поведения при различном течении беременности: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. М., 2004.

16. Конопкин О. А.Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) // Вопросы психологии. 1995. N 1. С. 5 - 12.

17. Лазарус А.Краткосрочная мультимодальная психотерапия. СПб., 2001.

18. Ломов Б. Ф.Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984.

19. Мещерякова С. Ю.Психологическая готовность к материнству // Вопросы психологии. 2000. N 5. С. 18 - 27.

20. Моросанова В. И.Индивидуальный стиль саморегуляции. М., 2001.

21. Моросанова В. И., Коноз Е. М.Диагностика и психологическая характеристика саморегуляции при экстраверсии и нейротизме. Набережные челны, 2001.

22. Мухамедрахимов Р. Ж.Мать и младенец. Психология взаимодействия. СПбГУ, 1999.

23. Никольская О. С.Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского аутизма. М., 2000.

24. Пайнс Д.Бессознательное использование своего тела женщиной. СПб., 1997.

25. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Сост. Д. Я. Райгородский. Самара, 1998.

26. Прохоров А. О.Системно-функциональная модель регуляции психических состояний. Психология психических состояний: Сб. статей / Под ред. А. О. Прохорова. Казань, 2002.

27. Психика и роды / Под ред. чл. - корр. РАМН Э. К. Айламазяна. СПб., 1996.

28. Психофизиология. Учебник для вузов / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб., 2001.

29. Сергиенко Е. А.Антиципация в раннем онтогенезе человека. М., 1992.

30. Сергиенко Е. А. и др.Возможности использования теста Бэйли для оценки раннего развития (на примере близнецового исследования) // Психологическое обозрение. 1996. N 1(2).

31. Сергиенко Е. А.Природа субъекта: онтогенетический аспект // Проблема субъекта в психологической науке / Под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой, В. Н. Дружинина. М.: Институт психологии РАН, 2000.

32. Сергиенко Е. А.Контроль поведения как развитие представлений об индивидуальности с позиции субъектно-системного подхода // XX Мерлинские чтения " В. С. Мерлин и системные исследования индивидуальности человека": Материалы межрегиональной юбилейной научно-практической конференции 19 - 21 мая, 2005 г. Пермь, Ч. 1. С. ЗФ-48.

33. Сергиенко Е. А.Контроль поведения как психологический механизм саморегуляции субъекта // Ежегодник Российского психологического общества. Специальный выпуск. М., 2005. Т. 1. С. 225 - 226.

34. Филиппова Г. Г.Психология материнства и ранний онтогенез. М., 1999.

35. Шапкин С. А.Экспериментальное изучение волевых процессов. М., 1997.

36. Шарапова О. В.Современные проблемы охраны репродуктивного здоровья женщин: пути решения // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии.2003. Т. 2. N 1. С. 7 - 10.

37. Childs M. Prenatal language Leaning // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 1998. V. 13(2). P. 99 - 122.

38. Kalil K. et al. Relationships among Stress Anxiety, Type A and Pregnancy-Related Complications // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 1995. V. 9(3). P. 221 - 232.

39. LaFuente et al. Effects of the Firstart Method of Prenatal Stimulation on Psychomotor Development: The First Six Months // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 1998. V. 12(3 - 4). P. 197 - 208.

40. Lewis E. Psychosocial Variables Predict Complicated Birth // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 2002. V. 17(1). P. 3 - 28.

41. Oliver R. Tobacco Abuse in Pregnancy // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 2002. V. 17(2). P. 153 - 166.

стр. 81

![]()

42. Pulkkinen L. Self-control in Childhood and Adult Personality Styles // XXIX Kongress der Deutschen Gesell-schaft fur Psychologic Hamburg, 1994.

43. Rieder C., Cicchetti D. Organizational Perspective on Cognitive Control Functioning and Cognitive-Affective Balance in Maltreated Children // Developmental Psychology. 1989. V. 25. N 3. P. 382 - 393.

44. Riley C. Teaching Mother/Fetus Communication: A Workshop on How to Teach Pregnant Mothers to Communicate with their Unborn Children // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 1988. V. 3(2). P. 77 - 86.

45. Rossi N., Lorusso R. Maternal stress and Fetal Motor Behavior: A Preliminary Report // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 1989. V. 3(4). P. 311 - 318.

46. Van den Bergh. The Influence of Maternal Emotions during Pregnancy on fetal and Neonatal Behavior // Journ. of Prenatal and Perinatal Psychology and Health. 1990. V. 5(2). P. 119 - 130.

CONTROL OF BEHAVIOR UNDER DIFFERENT FLOW OF PREGNANCY

Yu. V. KOVALEVA, E. A. SERGIENKO

Yu. V. KOVALEVA, PhD, research assistant. Psychological Institute of RAS, Moscow

E. A. SERGIENKO, Sc. D. (psychology), head of laboratory, the same place

Integrative characteristic of individuality - control of behavior as integration of cognitive, emotional and voluntary human's resources - is considered to be the basis for self-regulation. By the example of pregnancy -natural model of difficult life situation - it is shown experimentally that carrying without somatic complications is correlated with the high level of development and the degree of co-ordination of components of behavior control as well as with individual woman's maturity and supporting early family experience. Individual characteristics of babies born in different groups of women were received and analyzed. More effective system of control of behavior by women with well-being pregnancy correlates with the high level of mental and behavioral development as well as with the adaptive temperament's types of their children after birth.

Key words:regulation of behavior, control of behavior, subject, integrative characteristic of personality, early childhood experience.

стр. 82

ПОНИМАНИЕ НАМЕРЕНИЙ В СИТУАЦИИ ОБМАНА ДЕТЬМИ С ТИПИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ И АУТИЗМОМ

Автор: Е. И. ЛЕБЕДЕВА

ПОНИМАНИЕ НАМЕРЕНИЙ В СИТУАЦИИ ОБМАНА ДЕТЬМИ С ТИПИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ И АУТИЗМОМ1

Е. И. ЛЕБЕДЕВА, младший научный сотрудник Института психологии РАН, Москва

Приведены результаты сравнительного исследования понимания детьми с типичным развитием и расстройствами аутистического спектра намерений в ситуации обмана как феномена когнитивного представления о внутреннем мире других людей. В исследовании приняли участие 92 типично развивающихся ребенка с 3 до 6 лет и 44 ребенка с расстройствами аутистического спектра с 5 до 11 лет. Возрастная динамика понимания намерений в ситуации обмана обусловлена уровнем развития "модели психического". В четыре года дети начинают распознавать обман и понимать намерения другого человека в ситуации простого обмана. С пяти лет они начинают понимать "невинную ложь" в ситуации, когда намерения к обману выражены неявно. Непонимание обмана детьми с аутизмом объясняется дефицитом развития "модели психического". Снижение уровня интеллектуального развития в дошкольном возрасте влияет на становление понимания внутреннего мира других людей.

Ключевые слова:"модель психического", понимание намерений, понимание обмана и "невинной лжи", дети с типичным развитием и с расстройствами аутистического спектра.

Способность воспринимать и распознавать психические состояния других людей - это основа процесса социального взаимодействия. Человек не сможет эффективно общаться с другими людьми, не понимая и не объясняя для себя их поведение. Как правило, он оценивает действия других не просто как паттерны поведенческой или вербальной активности. Скорее поведение является ключом к пониманию желаний, намерений и убеждений других людей.

В реальной жизни мы постоянно строим причинно-следственные модели для понимания и предсказывания поведения окружающих, включающие в себя все наши знания о психических состояниях - собственных и других людей. Построение таких моделей обусловливает становление "модели психического".

Термин "модель психического" (theory of mind)определяется как способность приписывать независимые психические состояния себе и другим, чтобы объяснять и предсказывать поведение. Эти психические состояния должны быть независимы как от реального мира (потому что люди могут верить в то, что в действительности не является правдой), так и от психических состояний других людей (потому что они могут верить, хотеть и желать то, что им угодно) [13].

Способность к пониманию ментального мира появляется у детей в дошкольном возрасте и дает им возможность адекватно взаимодействовать с другими людьми. Изучение развития понимания ментального мира в детском возрасте позволяет более дифференцированно подойти к анализу становления психологических механизмов, определяющих уровень организации субъектности.

Однако не у всех людей развивается способность "модели психического". Существует теория дефицита "модели психического" при аутизме, согласно которой у аутичных людей отсутствует способность думать о психических состояниях других людей, что проявляется в специфических нарушениях определенных социальных, коммуникативных способностей и способностей к воображению [9, 10, 12].

Взаимодействуя с другими, мы не только объясняем причины их поведения и строим прогнозы относительно их дальнейших действий, но и манипулируем этим поведением, влияя на внутренние ментальные состояния. Одним из видов такой манипуляции является обман - попытка заставить другого человека поверить в то, чего нет в действительности, т.е. изменить его ментальные состояния.

Понимание обмана - одно из самых популярных ментальных феноменов, исследуемых в рамках подхода "модели психического". Специалисты ведут споры о том, с какого возраста дети начинают понимать обман и могут преднамеренно обмануть сами. В исследованиях, направленных на изучение понимания обмана детьми дошкольного возраста [14 - 16], показано, что трехлетние

![]()

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант N 05 - 06 - 80358).

стр. 83

![]()

дети в большинстве своем не способны к обманным актам и не понимают связи обмана и неверного мнения. Мы установили, что возможность понимать обман и самим совершать обманные действия развивается у детей в четыре года (см. [2, 6]). Детям предъявлялись два задания: в первом им необходимо было понять, что обман приводит к формированию неверного мнения у другого, а во втором - самим совершить обманные действия. Дети были скорее склонны выполнять или не выполнять оба задания, чем выполнять одно из них. Это доказывает, что способность к совершению обманных действий и понимание того, как обман влияет на мнения других, связаны между собой и отражают уровень формирования "модели психического".

Из результатов исследований на понимание обмана детьми с аутизмом следует, что они испытывали трудности как в совершении обманных действий, так и в понимании того, что обман приведет к возникновению неверных мнений у других людей (см. исследование [8], в котором от детей требовалось не показывать экспериментатору, в какой руке они прячут монетку: игра "Отгадай, в какой руке монетка"). Аутичные дети, несмотря на то, что их умственное развитие соответствовало четырехлетнему возрасту, часто допускали ошибки, так как были не способны к обманным действиям и не понимали их значение - т.е, как обман может влиять на мнения других людей. В своем предыдущем исследовании мы показали, что дети с расстройствами аутистического спектра также не понимают последствия обмана и не могут обмануть сами [2, 6].

Цельнастоящего исследования - изучить понимание намерений в ситуациях обмана детьми дошкольного возраста с типичным развитием и выявить различия в понимании обмана аутичными и типично развивающимися детьми.

В работе проверялись следующие гипотезы:

- развитие понимания намерений в ситуациях обмана в онтогенезе происходит постепенно;

- дети с расстройствами аутистического спектра хуже понимают намерения в ситуациях обмана и "невинной лжи", чем дети с типичным развитием;

- понимание обмана связано с уровнем интеллектуального развития.

Были поставлены задачиисследовать:

1) возрастную динамику понимания намерений в ситуациях обмана и "невинной лжи" детьми с типичным развитием;

2) особенности понимания различных типов обмана детьми с расстройствами аутистического спектра;

3) специфику понимания намерений в ситуациях обмана и "невинной лжи" типично развивающимися детьми, связанного с уровнем интеллектуального развития.

МЕТОДИКА

Участники исследования.Всего в исследовании приняли участие 136 детей с 3 до 11 лет. Из них 92 типично развивающихся ребенка четырех возрастных групп (с 3 до 6 лет), посещавшие детские сады Москвы и Ярославля. В группу трехлетних детей вошли 18 детей(Me -3.6; размах 3.0 - 3.9), в группу четырехлетних - 20 детей(Me =4.6; размах 4.0 - 4.11). Группу детей пяти лет составили 28 детей(Me =5.8; размах 5.0 - 5.11) и группу шестилетних - 26 детей(Me =5.4; размах 6.0 - 6.7).

В исследовании также приняли участие 44 ребенка с расстройствами аутистического спектра (диагнозы по МКБ-10: "Детский аутизм", "Атипичный аутизм", "Синдром Аспергера") [7] с 5 до 11 лет, посещавшие школьное и коррекционное отделения Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Северо-Восточного административного округа г. Москвы. Вследствие небольшого количества детей каждого возраста все дети были разделены на две группы: дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с посещением ими школьного и коррекционного отделений Центра. В группу детей дошкольного возраста вошли 17 детей (Me =7.3; размах 5.7 - 7.11). Группу детей младшего школьного возраста составили 27 детей(Me =8.8; размах 8.1 - 11.3).

Методический аппарат.Чтобы изучить понимание намерений в ситуациях обмана, мы использовали тест "Удивительные истории"("Strange histories"),разработанный Ф. Хейп [11] для оценки понимания ментальных состояний в коммуникации. Стандартный вариант теста представляет собой 12 историй на понимание различных типов неправды: ложь, "невинная ложь", шутка, притворство, недоразумение, подстрекательство, воображение/реальность, образные выражения, ирония, забывчивость, блеф и эмоции, не соответствующие истинным ментальным состояниям. В каждой истории персонаж говорит что-то, что не является правдой; испытуемого просят объяснить, почему персонаж сказал это. В своем исследовании мы использовали только две истории на понимание этих сложных ментальных феноменов - понимание обмана и "невинной лжи". Выбор этих историй был обусловлен их относительной доступностью для понимания детьми дошкольного возраста.

История на понимание обмана.Однажды, когда Аня играла одна дома, она нечаянно столкнула и разбила мамину любимую вазу. Аня подумала: "Когда мама узнает, она будет ругать меня".

стр. 84

![]()

Рис. 1.Возрастная динамика понимания намерений в ситуации обмана.

Когда Анина мама пришла домой, увидела разбитую вазу, она спросила Аню: "Что случилось?" Аня ответила маме: "Я не виновата, это собака столкнула ее!"

Вопрос: Аня сказала правду своей маме? Почему она так сказала?

История на понимание "невинной лжи".Лена очень ждала Рождества: она думала, что на Рождество родители подарят ей кролика. Она хотела кролика больше всего на свете. И вот наступило Рождество. Лена встала рано утром и пошла открывать подарки. Родители дали ей большую коробку. Девочка была уверена, что в коробке будет маленький кролик. Но когда она открыла коробку, внутри оказалась книга, которую Лена совсем не хотела! Родители спросили Лену, нравится ли ей их подарок, она сказала: "Да, большое спасибо. Это то, что я хотела".

Вопрос: Лена сказала правду своим родителям? Почему она так сказала?

Для оценки интеллектуального развития детей 5 - 11 лет использовался "Интеллектуальный тест Д. Векслера для детей" (WISC);для детей 3 - 4 лет применялся "Интеллектуальный тест Д. Векслера для дошкольников и младших школьников"(WPPSI-R).Выбор именно этих тестов определялся задачами исследования, поскольку он хорошо дифференцирует умственную отсталость от интеллектуальной нормы и задержки интеллектуального развития, что позволит установить возможную связь развития понимания намерений говорящего в ситуации обмана с интеллектуальным развитием.

Достоверность различий между группами оценивалась по критерию φ* - угловому преобразованию Фишера. Различия считались значимыми при р ≤0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Не все дети, участвовавшие в нашем исследовании, продемонстрировали уровень психометрического интеллектуального развития, характеризуемый как "средний" и "выше среднего". Среди детей пяти-шести лет с типичным развитием выделилась подгруппа в количестве 12 чел., чьи показатели вербального, невербального или общего интеллекта были ниже 85 баллов. Согласно нормам стандартизации психометрического интеллекта Векслера (IQ= 100 баллов,SD =15 баллов), они были включены нами в группу детей со снижением интеллекта и далее рассматривались отдельно [1].

В соответствии с полученными показателями вербального, невербального и общего интеллекта группа детей с расстройствами аутистического спектра была разбита на четыре подгруппы по возрасту и показателю общего интеллекта: 10 детей дошкольного возраста с нормальным интеллектом (дети младше 8 лет, IQ >85 баллов), 7 детей дошкольного возраста со сниженным интеллектом (младше 8 лет,IQ <85 баллов), 16 детей младшего школьного возраста с нормальным интеллектом (дети старше 8 лет,IQ >85 баллов) и 11 детей младшего школьного возраста со сниженным интеллектом (старше 8 лет,IQ <85 баллов).

Возрастная динамика понимания намеренийв ситуациях обмана и "невинной лжи" типичноразвивающимися детьми дошкольного возраста

При сопоставлении результатов понимания намерений говорящего в ситуации обмана (см. рис. 1) выявились значимые различия во всех последовательных группах сравнения детей с типичным развитием (3 и 4 года: φ* = 5.44, р ≤0.01; 4 и 5 лет: φ* = 2.44,р ≤0.0; 5 и 6 лет: φ* = 1.97,р ≤0.05). В группе трехлетних никто из детей не понял значение обмана, и только 12 детей (60%) че-

стр. 85

![]()

Рис. 2.Возрастная динамика понимания намерений в ситуации "невинной лжи"

тырехлетнего возраста справились с этой задачей, тогда как в группе пятилетних таких было 20 чел. (90.9%). В отличие от них, все шестилетние дети правильно понимали значение обманных действий, описывая намерения персонажа истории: "Она так сказала, потому что не хотела, чтобы мама узнала, что это она разбила вазу".

Результаты нашего исследования демонстрируют возрастную динамику понимания намерений в ситуации обмана. Дети начинают распознавать обман и понимать намерения говорящего в ситуации обмана уже в четыре года. К шести годам все дети понимают, что неверное высказывание говорящего является следствием его намерения обмануть слушателя.

В отличие от понимания обмана, большинство детей с типичным развитием начинают распознавать "невинную ложь" как неправдивое сообщение и понимать ее значение не ранее пяти лет (см. рис. 2). В группе трехлетних детей, как и в ситуации простого обмана, никто не мог понять намерения говорящего. Возрастная динамика понимания "невинной лжи" позволила выделить значимые различия только в двух последовательных группах сравнения детей: четырехлетние достоверно лучше, чем трехлетние, а пятилетние достоверно лучше, чем четырехлетние, распознают и понимают значение "невинной лжи" (φ* = 2.84, р ≤ 0.01 и φ* = 3.6, р ≤ 0.01).

Большинство пятилетних и шестилетних детей, отвечая на тестовый вопрос в этой задаче, приписывали персонажу ментальные состояния: "Девочка сказала неправду, потому что она не хотела огорчить родителей". Трехлетние же дети и большинство четырехлетних либо затруднялись дать ответ при выявлении намерений персонажа, либо просто констатировали ситуацию: "Она хотела кролика, а ей подарили книгу".

Рост успешности понимания намерений в ситуациях обмана отражает развитие понимания ментального мира в детском возрасте. "Модель психического" используется не только для предсказания мыслей, желаний и поведения другого человека, но и для понимания его намерений. Для эффективной коммуникации необходимо понимать, какие намерения подразумевают слова говорящего [11]. В четыре года дети начинают понимать намерения других людей, только если эти намерения явно выражены, как, например, в нашей первой истории, когда намерения девочки были обозначены в самой ситуации (Она подумала: "Когда мама узнает, она будет ругать меня"). И только к шести годам дети начинают понимать скрытые намерения в ситуации обмана.

Такая возрастная динамика обусловлена тем, что намерения в ситуации "невинной лжи", или "лжи во спасение", не просто скрывают информацию ради собственной выгоды, как при обмане, а связаны с пониманием того, что правдивое сообщение может расстроить или обидеть собеседника. Такое понимание намерений требует понимания контекста ситуации и реконструкции ментальных состояний говорящего в соответствии с этим контекстом. Именно поэтому понимание "невинной лжи" развивается у детей уже после понимания ими обмана.

Различия понимания намерений в ситуациях обмана и "невинной лжи" детьми с типичным развитием, со сниженным интеллектом и расстройствами аутистического спектра

Результаты сравнения понимания обмана детьми с расстройством аутистического спектра и детьми с типичным развитием (см. рис. 3) показали, что дети с расстройствами аутистического спектра дошкольного возраста и младшего школьного возраста со сниженным интеллектом достоверно хуже распознают и понимают значение обмана, чем дети с типичным развитием, на-

стр. 86

![]()

Рис. 3. Понимание намерений в ситуации обмана детьми пяти-шести лет со сниженным интеллектом и детьми с расстройствами аутистического спектра.

Рис. 4. Понимание намерений в ситуации "невинной лжи" детьми пяти-шести лет со сниженным интеллектом и детьми с расстройствами аутистического спектра.

чиная с четырех лет (φ* = 2.91, р ≤ 0.01; φ* = 4.03, р ≤ 0.01 и φ* = 1.78, р ≤ 0.05 соответственно представленным группам), а дети с аутизмом младшего школьного возраста с сохранным интеллектом понимают обман достоверно хуже пятилетних детей (φ* = 2.2, р ≤ 0.05).

Для всех детей с аутизмом независимо от возраста и интеллектуального развития, в отличие от детей с типичным развитием, понимание "невинной лжи" достоверно не отличалось от понимания обмана. Сравнение успешности понимания "невинной лжи" детьми с типичным развитием и детьми с расстройствами аутистического спектра показало, что все дети с аутизмом независимо от возраста и уровня интеллекта понимают "невинную ложь" достоверно хуже, чем дети с типичным развитием, начиная с пяти лет (φ* = 3.62, р ≤ 0.01; φ* = 3.48, р ≤ 0.01; φ* = 4.7, р ≤ 0.01 и φ* = 3.8, р ≤ 0.01 соответственно представленным группам).

Дети пяти-шести лет со сниженным интеллектом распознают и понимают значение обмана и "невинной лжи" достоверно хуже, чем их ровесники с типичным развитием (обман: φ* = 2.66, р ≤ 0.01 и φ* = 4.28, р ≤ 0.01; "невинная ложь": φ* = 3.34, р ≤ 0.01 и φ* = 4.52, р ≤ 0.01) (см. рис. 4). Только половина детей пяти-шести лет со сниженным интеллектом, участвовавших в нашем исследовании, понимали, что девочка сказала неправду маме и это привело к формированию у мамы неверного мнения о ситуации. Так же как и для детей с типичным развитием, для детей пяти-шести лет со сниженным интеллектом понимание "невинной лжи" оказалось значительно труднее понимания обмана (φ* = 1.78, р ≤ 0.05).

Наши результаты согласуются с данными, полученными в исследовании понимания менталь-

стр. 87

![]()